LA GRECIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE

Storia ed evoluzione della Grecia classica

STRUTTURA ECONOMICO-SOCIALE DEGLI STATI ELLENISTICI

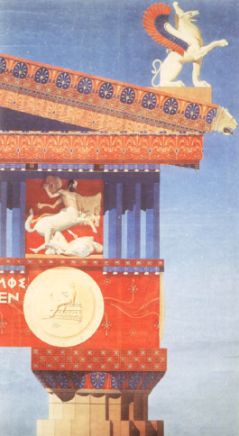

I NUOVI CENTRI DI POTERE DEL MEDITERRANEO ORIENTALE: RODI

Introduzione - Le esigenze degli Stati ellenistici - Sviluppi imprenditoriali e commerciali del mondo greco ed ellenistico - Caratteri dell'ellenismo nelle regioni asiatiche - L'affermazione dell'economia occidentale in Asia, la nascita di un'economia "mista" - Introiti statali ed economia ellenistica - Conclusioni sintetiche - Gli Stati ellenistici occidentali - Il mondo egeo e mediterraneo: Grecia e Rodi - La decadenza del mondo ellenistico. Roma. Bisanzio - La dominazione romana dell'Oriente - La rinascita dell'Oriente e il declino dell'Impero romano occidentale - Conclusioni sintetiche e bibliografia

|

Mentre durante il periodo ellenistico la Grecia finì per perdere quella

centralità economica e politica (nonché, in parte, culturale) che l'aveva

caratterizzata nei secoli precedenti, in quegli stessi anni le zone

meridionali dell'Egeo - e in particolare l'isola di Rodi -

divennero il principale crocevia dei traffici che collegavano tra loro le

vicine regioni mediterranee: l'Asia Minore e l'Egitto, la Grecia e la Siria,

tutti gli stati che si affacciavano sull'Egeo comunicavano ora principalmente

attraverso i porti di quelle isole (da Lévêque definite "polinesia greca"),

le quali di conseguenza conobbero uno splendore del tutto inedito

rispetto al passato. Da località marginali (e comunque non paragonabili per importanza alla Grecia vera e propria) quali erano state in precedenza, esse erano adesso attraversate da un continuo e ingente transito di merci: un fatto da cui ovviamente traevano molti vantaggi (come abbiamo visto infatti, l'uso dei porti avveniva sempre dietro pagamento di dazi, mentre l'utilizzo diffuso di una regione come luogo di scambio di merci internazionali, rendeva la sua moneta un valido strumento anche al di fuori dei suoi confini, rafforzandone così ulteriormente il prestigio e rendendola una meta sempre più ambita…) |

|

La nascita di grandi Stati - quali ad esempio, e in primo luogo, l'Egitto dei Tolomei - dediti a vaste attività di carattere commerciale, oltre che ad una produzione su scala decisamente più ampia rispetto al passato, spostò dunque l'asse dei commerci mediterranei verso il sud della Grecia, e in particolare verso le coste e le isole anatoliche.

Qui avanti intendiamo occuparci dell'isola di Rodi, ovvero di quello che fu il principale centro economico, politico e militare dell'Egeo durante la totalità - o quasi - del periodo ellenistico.

"Rodi - come scrive Lévêque - eclissa tutte le sue vicine". E ciò in ragione della "sua posizione privilegiata, vicinissima alla costa asiatica e di fronte ad Alessandria", cioè al maggiore centro economico e politico del Mediterraneo orientale. Soprattutto a una tale posizione, si dovette senza dubbio la centralità pressoché assoluta di tale isola nelle attività di scambio egee.

Ora, dalla presenza di tali attività avevano molto da guadagnare sia lo stato (le cui finanze erano rimpinguate dai dazi e dalle altre misure di carattere tributario che si applicavano ai commerci, un argomento del quale abbiamo già parlato) che i privati cittadini (i quali ricavavano dallo svolgimento di attività di intermediazione commerciale - tanto in loco: vendita al dettaglio, quanto a lungo raggio: import-export di prodotti attraverso mezzi di navigazione privati - consistenti fonti di ricchezza).

Né i patrimoni guadagnati attraverso le attività di mercato venivano semplicemente tesaurizzati, bensì al contrario almeno in parte reinvestiti in altre attività lucrative, di carattere soprattutto industriale (Rodi divenne infatti durante l’Ellenismo la maggior produttrice di vasi dell'Egeo, e i suoi prodotti si diffusero un po' in tutto il mondo mediterraneo, sia orientale che occidentale).

Per tali ragioni, tale isola (che era poi uno stato sorto dal sinecismo, cioè dall’unione, di tre distinte città-stato) divenne in pochi decenni una potenza economica di primissimo piano all’interno dell'intero panorama ellenistico, la cui ricchezza spaziava dagli ambiti commerciali per arrivare a quelli produttivi e artigianali.

Politicamente poi, Rodi mantenne inalterate molto più della Grecia stessa le tradizioni democratiche e libertarie che avevano caratterizzato il periodo classico, ciò che avvenne soprattutto per la presenza al suo interno di una classe imprenditoriale in forte espansione, la cui esistenza contrastò il sorgere un'aristocrazia del danaro e della terra quale quella che caratterizzò la Grecia dal IV secolo in avanti.

Rimangono poi da affrontare due altri aspetti della realtà di Rodi, e cioè: la sua funzione di risanatrice dei mari dalla piaga dei pirati; e le ragioni della sua persistente indipendenza politica e amministrativa in un mondo funestato da continue guerre e annessioni territoriali.

Per quanto riguarda il primo punto, va innanzitutto ricordato come la presenza di orde di pirati costituisse un potente deterrente per lo sviluppo delle attività commerciali a livello mediterraneo, e come per tale ragione essi fossero abbondantemente combattuti da tutti gli stati (anche se, talvolta, singoli gruppi potevano godere della protezione e dell'appoggio di sovrani i quali, previa accordi, li utilizzavano come strumento per contrastare i propri nemici; mentre altre volte - si pensi al caso di Sesto Pompeo, figlio di Pompeo Magno, che con i suoi eserciti marittimi condizionò la politica della tarda Repubblica romana… - potevano addirittura divenire organizzazioni militari autonome).

Rodi dal canto suo, in quanto grande potenza la cui ricchezza si basava essenzialmente sui traffici marittimi, aveva tanto la convenienza quanto i mezzi necessari a contrastare un simile fenomeno: cosa che fece con vantaggio non soltanto suo, ma anche dei propri vicini, a loro volta interessati - come si è visto - a uno svolgimento pacifico e indisturbato dei traffici marittimi. E' da notare inoltre, come la potente flotta da guerra di Rodi, non servisse soltanto per combattere i pirati, ma anche quasi certamente come deterrente contro eventuali mire espansive di nemici esterni.

E con questa osservazione, tocchiamo l'altro punto del nostro discorso, quello cioè dell'indipendenza di Rodi.

Molti studiosi si sono posti il problema del perché, e di come, in un mondo bellicoso come quello ellenistico, all'interno del quale gli equilibri politici non potevano che essere sempre estremamente precari, una piccola e ricca potenza come Rodi (la quale, nonostante il suo potente esercito marittimo, non avrebbe certamente potuto resistere agli assalti di uno qualsiasi dei suoi vicini…) riuscisse a mantenere la propria indipendenza, quasi rimanendo in un "limbo" nel quale le discordie che funestavano gli altri stati non potevano giungere. Di più, è curioso - come nota Pekàry - il fatto che "nel 227/6, quando Rodi fu distrutta quasi completamente da un potente terremoto, i sovrani ellenistici ne appoggiarono e favorirono la ricostruzione con enormi regali - anziché trarre profitto del vuoto che si era venuto a creare, sviluppando un proprio centro commerciale."

Poste infatti queste premesse materiali (la centralità e ricchezza economica dell'isola, la sua - pur relativa - debolezza difensiva, la sua enorme ricchezza commerciale e finanziaria…), ci si aspetterebbe che gli stati vicini tentassero in tutti i modi di impadronirsi di essa, e di annetterla ai propri domini. Anche trascurando difatti i vantaggi che sarebbero derivati dall'alleanza economica e produttiva tra la nazione conquistatrice e quella conquistata (un fatto fortemente favorito dall'appartenenza a un medesimo stato), i vicini Regni ellenistici non potevano rimanere indifferenti all'idea di attingere - sotto forma soprattutto di prelievi fiscali - alle sue grandi ricchezze.

Certo, non si deve trascurare che quella che abbiamo definito l'"enorme ricchezza di Rodi" deve essere posta in relazione alle ristrette dimensioni di tale stato e che, qualora paragonata a quella di nazioni come l'Egitto, essa rimaneva tutto sommato ben poca cosa. Resta tuttavia un mistero il motivo della 'delicatezza' usata nei suoi confronti da parte delle vicine.

Le spiegazioni a riguardo (tutte peraltro decisamente ipotetiche) sono essenzialmente di due tipi: da una parte si possono ipotizzare fattori di natura consuetudinaria, dall'altra fattori più pratici e opportunistici.

Il primo tipo di spiegazione, di per sé meno convincente delle altre, si fonda sull'idea che il sistema degli stati ellenistici si basasse, quantomeno in una certa misura, su "codici d'onore" e "leggi non scritte" cui i sovrani si attenevano senza alcun ritorno o convenienza pratica. Essendo Rodi uno stato indipendente sin dal quarto secolo (periodo in cui aveva saputo resistere agli attacchi e alle mire espansive dei nascenti Regni ellenistici), sarebbe sorto col tempo quasi un dictat in favore della sua autonomia, vista come un elemento qualificante della stessa civiltà ellenistica. Rodi insomma, sarebbe divenuta una sorta di "seconda Atene": uno stato da rispettare per le proprie intrinseche qualità.

Questa teoria - pur senza dubbio affascinante - appare però abbastanza inconsistente, applicandosi oltretutto a un mondo nel quale priorità pressoché assoluta degli stati era quella di "fare bottino", in qualsiasi modo possibile, al fine - come si è visto - di finanziare le proprie ingenti spese e i propri enormi apparati. A partire da tale considerazione, appare dunque davvero improbabile che questi limitassero le proprie mire espansive per ragioni meramente 'cavalleresche'.

Più credibili sono invece le altre due spiegazioni: l'una basata sull'idea che le attività commerciali di Rodi avessero per gli altri stati "dei vantaggi che oggi noi non siamo più in grado di riconoscere" (Pekàry), e che essa non avrebbe più potuto fornire se fosse divenuta parte di un più ampio stato; l'altra sull'idea che Rodi costituisse per le sue vicine un "boccone" tanto allettante che esse finirono per scegliere di limitare - se non addirittura di censurare - le proprie mire espansive, per il timore ovviamente di compromettere equilibri militari e politici già molto precari.

Anche questa seconda ipotesi, al pari della prima, si fonda sull'idea che alla base dei comportamenti e delle scelte dei singoli sovrani vi fosse una sorta di "legge non scritta", la cui ragione profonda però non starebbe tanto in un motivo romantico e cavalleresco, quanto in un sottile calcolo delle convenienze comuni da parte di stati in costante lotta reciproca.

L'interrogativo resta in ogni caso sempre aperto, sia data la scarsità di elementi atti a corroborare qualsiasi tipo di risposta, sia data la limitata forza di convincimento delle ipotesi descritte.