|

| |

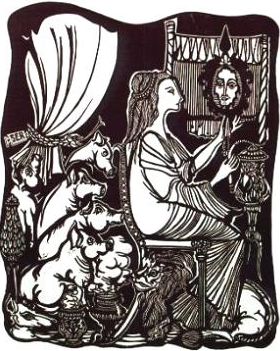

Circe, al vedere Ulisse superare l'inganno grazie all'aiuto di Ermes, chiede

di congiungersi con lui perché spera di poterlo "raggirare" con l'ultima chance

che le è rimasta: "saliamo sul letto, perché congiunti nel letto e in amore ci

si possa l'un l'altro fidare"(334-5).

Ma Ulisse non cede al ricatto sessuale, poiché egli sa dominare i sensi con

l'astuzia dell'uomo che prima do tutto deve salvaguardare l'interesse: "Come puoi

chiedermi d'essere mite con te, che nella casa m'hai fatto maiali i compagni, e

qui tenendomi adeschi anche me, insidiosa, a venire nel talamo sopra il tuo

letto, perché, appena nudo, mi faccia vile e impotente? Sul tuo letto io non

voglio salire, se non acconsenti a giurarmi, o dea, il gran giuramento che non

mediti un'altra azione cattiva a mio danno"(337-44).

Nella seconda sequenza abbiamo creduto di ravvisare una sottile differenza

tra quanto richiesto da Ermes e quanto invece messo in pratica da Ulisse.

Alla richiesta di Ermes di cedere, previo giuramento, al ricatto sessuale

per la liberazione dei compagni, Ulisse darà un'interpretazione leggermente

diversa: "Lei giurò subito come volevo... allora io salii sul bellissimo letto

di Circe"(345-7).

In pratica Ulisse accetta l'invito di giacere con Circe prima ancora

che i compagni siano stati liberati, semplicemente con la promessa, sotto

giuramento, che lei non avrebbe tramato altri inganni a suo danno. Nel consiglio

di Ermes vi era invece la liberazione dei compagni, anzitutto, come

motivazione dell'amplesso.

Qui, a proposito del giuramento, delle due l'una: o Ulisse impone a Circe un

giuramento che non appartiene alla cultura di lei, sacerdotessa sicuramente più

"laica" del "servo fedele" Ermes, per farle capire che se l'avesse trasgredito

la vendetta sarebbe stata terribile; oppure le chiede un giuramento antico, che

per Circe aveva un valore assai maggiore di quelli che si facevano ai tempi di

Ulisse.

Il giuramento in questione veniva comunque pronunciato chiamando a testimone

il Cielo, la Terra e lo Stige, cioè valori in cui, a parte l'ultimo, anche Circe

avrebbe potuto credere.

In effetti lo Stige, il fiume infernale, nel nome del quale gli dèi

pronunciavano i loro giuramenti, sembra essere una categoria appartenente più

alla cultura di Ermes, con cui questi chiede a Ulisse di sottomettere Circe.

Uno spergiuro faceva decadere gli dèi, per un periodo di cento anni, dal

dono privilegiato della divinità. Sulle rive di questo fiume, Caronte prendeva

in consegna dalle mani di Mercurio le ombre ch'egli, poi, dallo Stige

sospingeva, sulla sua barca, nell'altro fiume infernale, l'Acheronte.

Si può quindi supporre che in quel giuramento vi fosse in realtà

un'ammissione di sconfitta culturale di Circe non solo nei confronti di

Ulisse ma anche nei confronti di Ermes, suo principale rivale.

Comunque nella letteratura antica troviamo molti esempi che ci testimoniano

l’importanza della pratica del giuramento. Il fatto stesso che garanti del

giuramento fossero gli dèi, la dice lunga sulla difficoltà che una

cultura naturalistica e agro-pastorale come quella rappresentata da Circe

potesse sopravvivere nel confronto, anche violento, con la nuova cultura

emergente di Ermes e, qui, del suo emissario, Ulisse, entrambi esponenti di una cultura urbana,

mercantile, individualistica...

Non dimentichiamo che anche Ermes faceva addormentare o risvegliare gli

uomini con la sua verga e che conduceva le anime nell'Ade, cioè in un inferno

non meno avvilente del porcile della maga. La religione di Circe è indubbiamente

più primitiva: la sua magia è legata ai segreti della natura e non a una

rappresentazione intellettuale dell'oltretomba, con cui i sacerdoti del mondo

ellenico potevano spaventare gli sprovveduti o illudersi di tenere a freno i

potenti.

Ma la cosa più interessante di questa sequenza è che Ermes ha avuto bisogno

di Ulisse per imporsi su Circe, non avendo le sue qualità fondamentali,

a testimonianza che nell'area geografica in cui è ambientata la vicenda, i

valori culturali non erano stati ancora così profondamente alterati dai rapporti

schiavistici e mercantili tipici della società ellenica.

Ulisse infatti è il "multiforme", il "versatile"(330), l'uomo rotto a ogni

esperienza, disposto a tutto pur di primeggiare, ma capace di farlo con astuzia,

lungimiranza... A lui non basterà neppure fidarsi della parola data, come

vedremo nella sequenza successiva.

|