TEORICI

Politici Economisti Filosofi Teologi

Antropologi Pedagogisti Psicologi Sociologi...

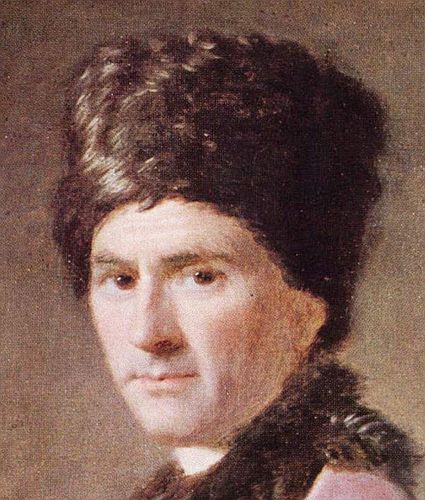

Rousseau: la notizia fatale

I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII

Quando, a Parigi, Rousseau apprende che l’amico Diderot non è più in prigione nella torre, ma “gli hanno dato il castello e il parco di Vincennes come prigione sulla sua parola, con il permesso di vedere i suoi amici”, parte a piedi alla volta di Vincennes, distante due leghe, portando con sé il “Mercure de France” dell’ottobre 1749. Scorrendo questo giornale, “sempre camminando”, legge “il problema proposto dall’Accademia di Digione per il premio dell’anno successivo: Se il progresso delle scienze e delle arti abbia contribuito a corrompere o a migliorare i costumi”.

“Non appena lessi questo, scrive Rousseau nel libro ottavo delle Confessioni, vidi un altro universo e divenni un altro uomo. […] Arrivando a Vincennes, ero in una agitazione vicina al delirio. Diderot se ne accorse; gliene dissi la causa e gli lessi la prosopopea di Fabrizio, scritta a matita sotto un albero.1 Mi esortò a dare il via alle mie idee e a concorrere al premio. Tutto il resto della mia vita e delle mie sventure fu l’effetto e la conseguenza inevitabile di questo momento di smarrimento. I miei sentimenti salirono, con inconcepibile rapidità al livello delle mie idee. Tutte le mie piccole passioni furono soffocate dall’entusiasmo della verità, della libertà, della virtù, e cosa anche più straordinaria, l’effervescenza durò nel mio cuore, quattro o cinque anni, a un livello così alto, come non è mai stata nel cuore di un altro uomo.

Scrissi quel discorso, continua Rousseau, in una maniera molto strana e che ho quasi sempre seguito nelle mie altre opere.2 Gli dedicavo le insonnie delle mie notti. Meditavo nel mio letto a occhi chiusi, e giravo e rigiravo, con pena incredibile, i periodi nella mia testa; poi quando ero arrivato ad esserne contento, li affidavo alla mia memoria fino a quando potevo metterli sulla carta: ma il tempo di alzarmi e di vestirmi mi faceva perdere tutto, e quando mi mettevo a scrivere non mi veniva quasi più niente di quanto avevo composto. Pensai di prendere per segretaria la signora Le Vasseur. Le avevo dato, con la figlia e il marito, un’abitazione più vicina alla mia e veniva tutte le mattine ad accendere il mio fuoco e a fare i miei piccoli servizi per farmi risparmiare un domestico. Appena arrivava, le dettavo dal mio letto il mio lavoro della notte e quest’abitudine, che ho seguito per molto tempo, mi ha salvato dalle dimenticanze.

Quando terminai questo discorso, lo mostrai a Diderot, il quale ne fu contento e m’indicò qualche correzione. […] Spedii questo lavoro senza parlarne a nessun altro, se non, mi sembra, a Grimm con il quale […] cominciavo a vivere nella più grande intimità. Egli aveva un clavicembalo che ci serviva da punto di riunione e attorno al quale passavo, con lui, tutti i miei momenti liberi a cantare arie italiane e barcarole, senza tregua e senza riposo, dalla mattina alla sera, o piuttosto dalla sera alla mattina”.

Rousseau ha trentasette anni. Il Discorso sulle scienze e sulle arti vince il premio e provoca, come scriverà a Grimm, “una specie di rivoluzione a Parigi stabilendo la fama di uno scrittore ancora sconosciuto”. Alle molte obiezioni e ai fraintendimenti del suo pensiero, Rousseau risponde con lettere e, soprattutto, alla fine del 1752, con la prefazione al suo Narciso, un’opera teatrale giovanile. In questa prefazione nega di aver mai detto che “la scienza non serve a nulla, e fa sempre soltanto del male, essendo cattiva per natura, inseparabile dal vizio non meno di quanto lo sia l’ignoranza dalla virtù”; quindi, parla del suo Discorso sulle scienze e sulle arti e ne riespone, con più chiarezza e ordine, le tesi.

“Iniziai, scrive, con i fatti, e dimostrai che i costumi sono degenerati in tutti i popoli della terra, a mano a mano che il gusto per lo studio e per le lettere si estendeva fra loro. […] Il gusto per le lettere annuncia sempre in un popolo un inizio di corruzione che esso accelera rapidamente. Questo gusto, infatti, non può nascere così in tutta una nazione se non da due cattive inclinazioni che lo studio a sua volta mantiene e accresce, ossia l’ozio e il desiderio di distinguersi. In uno Stato bene ordinato, ogni cittadino ha i suoi doveri da compiere, e queste importanti cure gli sono troppo care per lasciargli il tempo per attendere a frivole speculazioni. In uno Stato bene ordinato i cittadini sono tutti uguali in misura tale che nessuno può essere anteposto agli altri come il più sapiente o il più abile, ma tutt’al più come il migliore, e già quest’ultima distinzione spesso è pericolosa, perché crea furfanti e ipocriti.

Il gusto per le lettere, che nasce dal desiderio di distinguersi, produce necessariamente mali infinitamente più pericolosi al punto che tutto il bene che esse fanno risulta inutile, rendendo alla fine coloro che vi si abbandonano assai poco scrupolosi quanto ai mezzi per riuscirvi. I primi filosofi si conquistarono una grande reputazione insegnando agli uomini la pratica dei loro doveri e i principi della virtù. Ma poiché questi principi erano presto diventati comuni, fu necessario distinguersi battendo strade diverse. Questa è l’origine degli assurdi sistemi dei vari Leucippo, Diogene, Pirrone, Protagora, Lucrezio. Anche Hobbes e Mandeville e mille altri hanno cercato di distinguersi fra di noi, e la loro pericolosa dottrina ha talmente fruttificato che, nonostante vi siano ancora degli autentici filosofi appassionati nel ricordare ai nostri cuori le leggi dell’umanità e della virtù, si rimane terrorizzati nel vedere fino a che punto questo nostro raziocinante secolo abbia immesso fra i suoi principi il disprezzo per i doveri dell’uomo e del cittadino.

Il gusto per le lettere, la filosofia e le arti annulla l’amore per i nostri primi doveri e per la gloria autentica. Una volta che le persone di talento abbiano prevaricato gli onori dovuti alla virtù, ognuno vuol essere un uomo piacevole e nessuno si preoccupa di essere una persona retta. Da qui nasce poi quell’altra incongruenza per cui negli uomini si ricompensano unicamente le qualità che non dipendono da loro. Il talento, infatti, nasce con noi, e soltanto la virtù ci appartiene.

Le prime e quasi uniche cure che si dedicano alla nostra educazione sono i frutti e i germi di questi ridicoli pregiudizi. È proprio per insegnarci le lettere che la nostra miserevole gioventù viene tormentata: conosciamo tutte le regole della grammatica prima di aver sentito parlare dei doveri dell’uomo […]. Il gusto per le lettere, la filosofia e le arti infiacchisce i corpi e le anime. Il lavoro a tavolino rende gli uomini delicati, indebolisce il loro temperamento e quando il corpo ha perduto il suo vigore è difficile che l’anima conservi il proprio. Lo studio logora l’organismo, spossa gli spiriti, distrugge la forza, snerva il coraggio, e questo solo fatto mostra a sufficienza che non è fatto per noi”. Rousseau pensa che anche la riflessione sulla condizione umana sia più nociva che proficua: “A forza di meditare sulle miserie dell’umanità, la nostra immaginazione ci carica del loro peso, e un eccesso di previdenza ci toglie il coraggio togliendoci la sicurezza”. E riporta, a sostegno della propria tesi, un passo di Montaigne: “La scienza, cercando di armarci di nuove difese contro gli inconvenienti naturali, ci ha impresso nella mente più la loro mole e il loro peso che i ragionamenti e le sottigliezze per proteggercene” (Essais, III, 12).

“Il gusto per la filosofia allenta tutti i legami di stima e di benevolenza che collegano l’uomo alla società, e di tutti i mali che genera, questo è forse il più pericoloso. Il fascino dello studio rende presto insipido ogni altro legame. Inoltre, a forza di osservare gli uomini, il filosofo impara a stimarli secondo il loro valore, ed è difficile provare affetto per ciò che si disprezza. Finisce allora col rivolgere su se stesso tutto l’interesse che gli uomini virtuosi dividono con i loro simili: il suo disprezzo per gli altri va a vantaggio del suo orgoglio, mentre il suo amor proprio aumenta in modo proporzionale all’indifferenza per il resto dell’universo. La famiglia, la patria, diventano per lui parole prive di senso: non è né parente, né cittadino, né uomo, è semplicemente filosofo”.

Anche il gusto per le lettere pregiudica la virtù.

L’artista “vuole piacere, essere ammirato, e vuole essere ammirato più di un altro. Gli onori pubblici appartengono a lui soltanto, […] farebbe di tutto per ottenerli, se non facesse ancora di più per privarne i suoi rivali”. Si impongono così “i pervertimenti del gusto e delle buone maniere, l’adulazione vile e bassa, le attenzioni seduttrici, insidiose, puerili che a lungo andare intorbidano l’animo e corrompono il cuore”. Insomma, “se il filosofo disprezza gli uomini, l’artista si fa da essi rapidamente disprezzare, e ambedue concorrono infine a renderli spregevoli”.

Il male più grave del suo secolo è per Rousseau l’affermarsi del pensiero che l’interesse personale sia il fondamento dei rapporti sociali e politici. L’idea che gli uomini abbiano “bisogni e interessi comuni” che “li obbligano a concorrere alla felicità degli altri per poter creare la propria”, è bella, ma i vantaggi che prospetta non resistono a una seria analisi.

E, intanto, “abbiamo perduto l’innocenza e i buoni costumi. Le moltitudini strisciano nella miseria, tutti sono schiavi del vizio. I crimini non commessi sono già in fondo ai cuori, e all’esecuzione manca solo la sicurezza dell’impunità. Strana e funesta situazione questa, in cui le ricchezze accumulate facilitano sempre i mezzi per accumularne di maggiori, e in cui a chi nulla possiede è impossibile acquisire una qualche cosa; in cui la persona onesta non ha alcun modo per uscire dalla miseria; in cui i più bricconi sono i più onorati, e in cui per diventare un uomo onesto è necessario rinunciare alla virtù! So che tante volte i retori hanno detto tutto questo, ma loro lo dicevano declamando, e io lo dico sulla base di fondate ragioni; loro hanno intravisto il male, e io ne scopro le cause, e soprattutto faccio vedere una cosa molto consolante e molto utile mostrando che tutti questi vizi appartengono non tanto all’uomo, quanto all’uomo mal governato”.

Ecco allora la conclusione che trae Rousseau.

“La scienza non è fatta per l’uomo in generale. Nella sua ricerca egli si smarrisce incessantemente, e se talvolta la raggiunge, è quasi sempre a suo danno. È nato per agire e pensare, e non per riflettere.3 La riflessione serve solo a renderlo infelice senza renderlo migliore né più saggio. […] Riconosco che esistono alcuni geni sublimi che sanno penetrare attraverso i veli in cui la verità si avvolge, anime privilegiate capaci di resistere alla idiozia della vanità, alla bassa gelosia e alle altre passioni generate dal gusto per le lettere. […] E questa eccezione conferma la regola, perché se tutti gli uomini fossero dei Socrate, allora la scienza non sarebbe dannosa, ma non ne avrebbero alcun bisogno. Ogni popolo che abbia dei costumi e che di conseguenza rispetti le sue leggi e non intenda sottilizzare sulle sue antiche costumanze, deve accuratamente garantirsi dalle scienze, e soprattutto dagli studiosi, le cui massime sentenziose e dogmatiche gli insegneranno ben presto a disprezzare i suoi usi e le sue leggi, cosa che una nazione non può mai fare senza corrompersi”.

Quando però la corruzione sia avvenuta, bisogna bandire le scienze?

No, risponde Rousseau e ne spiega le ragioni.

“In primo luogo, dato che un popolo piombato nel vizio non torna mai alla virtù, il punto non è rendere buoni coloro che non lo sono più, bensì di conservare tali coloro che hanno ancora la ventura di esserlo. Secondariamente, le stesse cause che hanno corrotto i popoli servono talvolta a prevenire una corruzione maggiore, ed è così che colui che si è guastato il temperamento con uso eccessivo di medicine è costretto a fare ancora ricorso alle medicine per conservarsi in vita; e così pure le arti e le scienze, dopo aver fatto fiorire i vizi, sono necessarie per impedire a questi di diventare delitti: almeno li ricoprono di una patina che non permette al veleno di sprigionarsi tanto facilmente. Distruggono la virtù, ma ne lasciano il simulacro pubblico, che è pur sempre una bella cosa. Al suo posto introducono le buone maniere e le convenienze, e al timore di parere malvagio sostituiscono quello di parere ridicolo.

La mia opinione è dunque, e l’ho già detto più di una volta, di lasciar sussistere, e persino di mantenere con cura le accademie, i collegi, le università, le biblioteche, gli spettacoli, e tutti gli altri intrattenimenti che possono provocare alcuni diversivi alla malvagità degli uomini e impedir loro di dedicare la loro inattività a cose più pericolose. In effetti, in un paese in cui non fosse più questione di persone oneste né di retti costumi, sarebbe pur sempre meglio vivere con dei birboni piuttosto che con dei briganti”.

Con questi argomenti, Rousseau pensa anche di potersi assolvere dalle accuse d’incoerenza. Compie un esame di coscienza nel corso del quale matura la convinzione di non meritare “i rimproveri” che egli ha rivolto “ai letterati”. Quindi, conclude: “È vero che un giorno si potrà dire: questo così dichiarato nemico delle scienze e delle arti ha tuttavia composto e pubblicato opere teatrali; e, lo riconosco, questo discorso sarà una amarissima satira non di me, ma del mio secolo”.

Insomma, ciò che può apparire come pesante elemento d’incoerenza è da addebitarsi interamente alla corruzione del secolo in cui si trova a vivere. Infatti, in una lettera di risposta a Voltaire, nell’ottobre 1755, Rousseau scrive:

“Quanto a me, se avessi seguito la mia prima vocazione e non avessi né letto né scritto, sarei stato senza dubbio più felice. Eppure, se le lettere fossero ora annientate, resterei privo del solo piacere che mi rimane. È nel loro seno che mi consolo di tutti i miei mali; è tra coloro che le coltivano che godo le dolcezze dell’amicizia e imparo a rallegrarmi della vita senza temere la morte… Cerchiamo la prima fonte dei disordini della società e troveremo che tutti i mali degli uomini vengono loro dall’errore più che dall’ignoranza e che ciò che non sappiamo ci nuoce molto meno di ciò che crediamo di sapere. Ora, quale mezzo più sicuro per correre di errore in errore che la smania di sapere tutto? Se non si fosse preteso di sapere che la terra non girava, non si sarebbe punito Galileo per aver detto che girava”.4

Torino 20 Ottobre 2014

NOTE

1 Si tratta di un’invettiva contro il progresso e il lusso, causa della perdita delle antiche virtù, che Rousseau mette in bocca al personaggio romano e che, poi, inserirà nella prima parte del Discorso sulle scienze e sulle arti.

2 Rousseau scrive tutte le sue opere più importanti tra il 1749 e il 1761.

3 Nel Discorso sulla disuguaglianza, su questo punto, Rousseau è ancora più netto: “Lo stato di riflessione è uno stato contro natura, e … l’uomo che medita è un animale depravato” (in Rousseau, Opere, Sansoni editore 1972, p. 46).

4 Citato in Nota sui testi e biografia di Paolo Rossi in Opere, Sansoni editore 1972, p. XLIX. La Prefazione al Narciso la si trova in Opere, pp. 21-30.

Giuseppe Bailone ha pubblicato Il Facchiotami, CRT Pistoia 1999. Nel 2006 ha pubblicato Viaggio nella filosofia europea, ed. Alpina, Torino.

Nel 2009 ha pubblicato, nei Quaderni della Fondazione Università Popolare di Torino, Viaggio nella filosofia, La Filosofia greca.

Due dialoghi. I panni di Dio – Socrate e il filosofo della caverna (pdf) Plotino (pdf) L'altare della Vittoria e il crocifisso (pdf)

Testi di Rousseau

-

Il contratto sociale

Rousseau Jean-Jacques, 2014, Feltrinelli -

Origini della disuguaglianza

Rousseau Jean-Jacques, 2013, Feltrinelli -

Scritti politici vol. 1

Rousseau Jean-Jacques, 2009, Laterza -

Scritti politici vol. 2

Rousseau Jean-Jacques, 1994, Laterza -

Scritti politici. Vol. 3: Lettere dalla montagna-Progetto di

Costituzione per la Corsica-Considerazioni sul governo di Polonia

Rousseau Jean-Jacques, 1994, Laterza -

Emilio

Rousseau Jean-Jacques, 2013, Mondadori -

Emilio o dell'educazione

Rousseau Jean-Jacques, 2012, Armando Editore -

Giulia o la nuova Eloisa

Rousseau Jean-Jacques, 1992, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli -

Le fantasticherie del passeggiatore solitario

Rousseau Jean-Jacques, 2014, SE -

Le passeggiate del sognatore solitario

Rousseau Jean-Jacques, 2012, Feltrinelli -

Rousseau giudice di Jean-Jacques

Rousseau Jean-Jacques, 2014, Marchese Editore -

Le confessioni

Rousseau Jean-Jacques, 2014, Garzanti Libri -

Lettere morali

Rousseau Jean-Jacques, 2012, Marietti -

Lettera sugli spettacoli

Rousseau Jean-Jacques, 2003, Aesthetica -

Sull'imitazione teatrale

Rousseau Jean-Jacques, 1999, Alin -

Scritti sulle arti

Rousseau Jean-Jacques, 1998, CLUEB -

La regina Fantasque-Pigmalione

Rousseau Jean-Jacques, 1997, Ibis -

Lettere sulla botanica

Rousseau Jean-Jacques, 1994, Guerini e Associati -

Le devin du village (rist. anast. 1752)

Rousseau Jean-Jacques, Forni -

Discorsi sulle Scienze e sulle Arti. Sull'origine della disuguaglianza

fra gli uomini

Rousseau Jean-Jacques, 1997, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli -

Sulla catastrofe. L'Illuminismo e la filosofia del disastro

Voltaire; Rousseau Jean-Jacques; Kant Immanuel, 2004, Mondadori Bruno -

Scritti autobiografici

Rousseau Jean-Jacques, 1997, Einaudi -

Professione di fede del vicario savoiardo

Rousseau Jean-Jacques, 1998, Marietti -

Emilio e Sofia o i solitari

Rousseau Jean-Jacques, 1996, Cronopio