TEORICI

Politici Economisti Filosofi Teologi

Antropologi Pedagogisti Psicologi Sociologi...

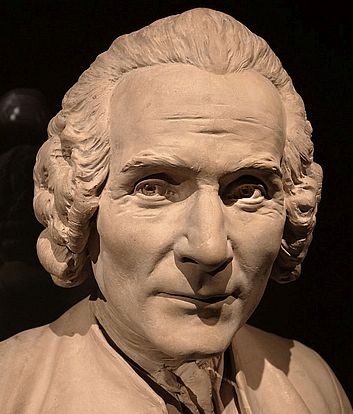

Rousseau E LA DEMOCRAZIA DIRETTA

I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII

I

Quando, nel suo Discorso sull'origine dell'ineguaglianza, Rousseau parla degli uomini primitivi, lo fa non per esperienza diretta, ma perché ha letto le relazioni o le memorie di viaggio dei colonizzatori o degli etnologi al loro seguito, i quali osservavano gli indigeni con gli occhi degli europei "civilizzati", cioè non disposti a rivedere i loro fondamentali criteri di vita, se non, al massimo, i loro eccessi.

Le descrizioni della vita primitiva servivano soltanto, nel migliore dei casi, come freno morale nei confronti dei lussi, degli sprechi e delle frivolezze che caratterizzavano tutta la moderna Europa occidentale e soprattutto la Francia assolutistica. Non servivano certo a mettere in discussione né la durezza del colonialismo (tant'è che non si è mai rinunciato all'idea di far diventare l'indigeno un "europeo"), né i fondamenti del capitalismo, sulla base dei quali la colonizzazione extra-europea andava considerata come una necessità, per cui l'indigeno da sfruttare non poteva diventare "troppo europeo", se non in limitati casi, quelli appunto che servivano a confermare i suddetti fondamenti. Il che, mutatis mutandis, è vero ancora oggi.

Questo per dire che quando Rousseau parla di "stato di natura", ha una visione necessariamente falsata, o comunque molto limitata, di questa condizione di vita, benché se ne serva, intelligentemente, per sottoporre a critica la società del suo tempo. Non è possibile quindi mettersi, sic et simpliciter, "dalla parte di Rousseau", anche se le sue idee hanno sicuramente anticipato quelle relative al socialismo (almeno di un certo tipo di socialismo). Cioè occorre chiedersi, costantemente, se le sue considerazioni sul comunismo primitivo corrispondano davvero alla realtà.

D'altra parte lo stesso Rousseau è consapevole dell'enorme difficoltà di poter parlare di un "uomo naturale", quando l'intera Europa borghese sta diventando sempre più il prodotto di un "uomo artificiale". Il rischio infatti è sempre quello di parlare di uno "stato di natura" coi criteri di una società civilizzata. In tal senso bisogna fare attenzione a non considerare fondate le osservazioni che Rousseau fa delle società primitive soltanto perché le usa con l'obiettivo, in sé giusto, di contestare il capitalismo della sua epoca.

In altre parole, l'analisi dello stato di natura, se può essere servita, nelle intenzioni di Rousseau, per contestare i fondamenti della società borghese, non è affatto detto ch'essa sia stata elaborata rispettando la realtà dei fatti. Per esempio, quand'egli contrappone la "felicità" dell'uomo naturale alla "infelicità" dell'uomo civilizzato, offre un'idea di uomo naturale che non si discosta molto da quella dell'animale: l'uomo è in pace con se stesso quando vive d'istinto e si corrompe quando inizia a pensare.

Questo modo di vedere le cose, privo di riscontri effettivi, oggi lo definiremmo di tipo "ideologico", cioè precostituito. Il fatto che la cultura dell'uomo borghese non sia in grado di produrre la felicità di tutti, non può portare a credere che il primitivo fosse alieno dal pensare. Rousseau s'immagina la natura come una condizione idilliaca, priva di contraddizioni o di problemi da risolvere.

Cioè proprio mentre egli è convinto, giustamente, che quando i filosofi parlano "dell'uomo allo stato selvaggio", hanno in mente in realtà l'uomo civilizzato, tende però a confondere l'idea di contraddizione (in sé positiva) con quella di antagonismo, non rendendosi conto che, in generale, il significato della vita non sta nel non avere problemi da risolvere, bensì nel poterli risolvere liberamente. Ha quindi poco senso, nella sua analisi, sostenere che il passaggio dall'animalità all'umanità è scandito dall'avvenimento della infelicità.

L'uomo che pensa non è un animale depravato. Rousseau vedeva la libertà negativamente: l'animale felice è senza problemi appunto perché non è libero, vivendo esclusivamente d'istinto. L'uomo invece tende a corrompersi a causa di uno strano handicap che ha la sua natura: l'idea di perfettibilità. Col passare del tempo l'uomo tende a perdere quella tranquillità che aveva in origine e finisce col comportarsi peggio delle bestie.

Un'idea, questa, che lo porterà a formulare una concezione pedagogica basata sul non-intervento dell'educatore nei confronti del bambino, nella convinzione che, avendo questi, per natura, più possibilità d'essere umano che non l'adulto corrotto dai meccanismi sociali, diventava necessario permettergli di esprimersi spontaneamente. L'educatore, in sostanza, doveva intervenire soltanto ex-post, invitando il bambino a rendersi conto da solo quando e come aveva violato il proprio "stato di natura". Concezione, questa, che oggi si ritiene superata, in quanto il bambino non vive in un'isola deserta in cui non esistono rapporti antagonistici, ma, sin dalla nascita, è condizionato da questi rapporti, per cui il ruolo dell'educatore diventa fondamentalmente ex-ante.

Ciò senza nulla togliere alla necessità, quando è in gioco l'uso della libertà, di far leva sulla responsabilità personale e non sul semplice "dovere all'obbedienza". Il bambino "anarchico" non può essere considerato un'alternativa al bambino "soldatino"; anche perché, se ciò fosse possibile, Rousseau cadrebbe in una contraddizione insuperabile, come da più parti è stato sottolineato. Se il selvaggio si caratterizza per il fatto di non avere desideri che oltrepassano i bisogni fisici, l'educatore rischia di formare un bambino privo di desideri e quindi simile al "soldatino" che pur si vorrebbe scongiurare.

La concezione roussoviana della pedagogia rifletteva quella della sua filosofia, secondo cui l'uomo nasce buono e diventa cattivo quando entra in società. Il limite di questa concezione stava appunto nel fatto di credere che si potesse essere tanto più liberi quanto meno forti fossero i legami sociali. Rousseau s'immagina l'uomo primitivo come un membro appartenente a un piccolo branco, unicamente preoccupato di soddisfare i suoi bisogni primari, caratterizzato da una vita solitaria e pastorale, che rispecchia bene la sua natura indolente e sfaccendata.

Lo dice anche nel Saggio sull'origine delle lingue: "Nei primi tempi gli uomini vivevano sparsi sulla faccia della Terra e non avevano altra società che quella della famiglia, altre leggi che quelle della natura, altra lingua che il gesto e qualche suono inarticolato". L'uomo primitivo non sarebbe stato, per Rousseau, un animale sociale (come voleva p. es. Aristotele), ma una specie di vagabondo che, con la sua famiglia (e, a volte, senza neppure questa, poiché i rapporti sessuali erano del tutto occasionali, e la famiglia, con gli affetti connessi, poté sorgere solo dopo essere usciti dalle foreste), gira il mondo, prendendo le cose alla giornata e, quando incontra altri come lui, tende ad averne paura, proprio perché non è abituato a fare "comunità" col diverso da sé. Non essendo legati da alcuna idea di fraternità comune, i primitivi si credevano naturalmente nemici, senza rendersi conto di vivere una comune insoddisfazione.

I loro bisogni - così prosegue Rousseau - sono talmente modesti che non hanno alcuna idea dell'avvenire, alcuna vera curiosità... Ad un certo punto vogliono uscire dal loro stato di natura proprio perché si stanno annoiando e rischiano d'impazzire, non potendo soddisfare l'esigenza di migliorarsi. Cioè non possono più accettare l'idea di indifferenza: una vita semplice, uniforme e solitaria non è poi così facile a viversi.

Come si può facilmente notare, quando parla dell'uomo primitivo, Rousseau sembra che faccia dell'autobiografia. La sua vita personale era l'espressione di una insofferenza per la società borghese, vissuta però in una forma di individualismo esasperato, non meno borghese, ancorché privo di tutto: una fissa dimora, una proprietà, una stabile relazione coniugale. Rousseau si sentiva un disadattato, ma con l'intenzione di opporre alla socializzazione borghese un diverso tipo di società, in cui l'elemento comune prevalesse su quello individuale.

Ma qual è la molla che fa scattare l'idea di rinunciare alla propria libertà personale, vissuta in maniera anarcoide, accettando quella della socializzazione? La molla è data dal fatto che il soggetto, vedendo gli altri soffrire come se stesso, inizia ad averne pietà e comincia a pensare a cosa si può fare insieme per uscire da questo stato di reciproca frustrazione, di logoramento autodistruttivo, che porta inevitabilmente a una morte precoce.

Quindi per Rousseau l'uomo è buono quando è solo, rischia di diventare cattivo quando si rapporta agli altri, ma ridiventa buono quando vede gli altri soffrire e si chiede che cosa fare per superare questa sofferenza comune. Il fatto stesso di "chiederselo" è, secondo lui, all'origine del linguaggio articolato, espressivo, quello che fa ragionare e commuovere. Da questo punto di vista l'idea di contratto sociale non poteva essere che una conseguenza dei due Discorsi critici nei confronti della società borghese.

Molti hanno visto, in questa posizione roussoviana, l'antitesi a quella hobbesiana, secondo cui l'uomo è malvagio di natura e l'esigenza di una monarchia assoluta serve appunto a impedire che tale malvagità possa minare le fondamenta di una ordinata società civile. In realtà le due posizioni sono speculari. Infatti, che l'uomo sia buono o cattivo di natura non fa molta differenza, in quanto entrambi si pongono il problema di come impedirgli di esercitare la propria libertà. La differenza sta soltanto nei mezzi: imposti dall'alto o decisi dal basso.

Una monarchia assolutistica o una democrazia irreggimentata non costituiscono una reciproca alternativa. Non può fare molta differenza che l'idea di "bontà" venga decisa da un'istanza superiore, con cui porre un freno all'egoismo basato sull'interesse personale, o che venga decisa, una volta per tutte, da un patto sociale, i cui contraenti faranno di tutto per impedire che venga violato. D'altra parte tra Hobbes e Rousseau vi è di mezzo la rivoluzione inglese e subito dopo la morte di Rousseau scoppierà quella francese, il cui teorico principale verrà considerato dai giacobini proprio lui. L'idea d'imporre la democrazia, con tutta la forza possibile, si va facendo strada in un'Europa la cui borghesia non si accontenta più del solo potere economico, volendo anche quello politico. E quale miglior modo di volerlo se non quello di opporre alla dittatura di un monarca la dittatura di una classe sociale?

II

È notissima la frase che nel secondo Discorso Rousseau elaborò per spiegare la nascita della società civile: "Il primo che, cintato un terreno, pensò di affermare: questo è mio, e trovò persone abbastanza ingenue da credergli, fu il vero fondatore della società civile". La cosa incredibile di questa affermazione è che si attribuisce la nascita di una "società" a un individuo singolo o che si comporta individualmente.

Rousseau aveva indubbiamente ragione nel sostenere che la nascita della civiltà era in qualche maniera legata a un uso privatistico della proprietà comune. Ma nel suo modo di ragionare resta del tutto inverosimile ritenere che da un contesto comunitario potesse emergere, senza alcuna forma di contestazione, un uso soggettivistico della proprietà. Il passaggio dalla comunità primordiale allo schiavismo non può essere certo avvenuto in una maniera così individualistica. Deve per forza esserci stata una fase mediana, un momento transitorio, in cui una parte del collettivo s'è imposta sull'altra, facendole credere che, per sopravvivere in un ambiente difficile, era indispensabile una gestione centralizzata, in appositi magazzini, delle eccedenze alimentari, e che per la gestione comune di tali eccedenze dovessero essere preposte determinate figure istituzionali. Tali figure, inizialmente, non potevano essere che una sorta di "re-sacerdoti", il cui carattere religioso s'intersecava con quello politico. I funzionari alle dipendenze di queste figure politico-ieratiche dovevano necessariamente fare dell'attività lavorativa in generale un qualcosa di coordinato e di obbligatorio, proprio per assicurare allo Stato quante più eccedenze possibili, dalla cui vendita ad altre comunità si potevano ricavare significativi introiti. Chi controllava la distribuzione delle derrate alimentari, controllava l'intera comunità.

La proprietà privata individuale può essersi formata solo in un secondo momento e per opporsi non tanto a una proprietà comune democratica, quanto piuttosto a una proprietà comune statalizzata, gestita da una burocrazia scelta dal sovrano. Rousseau invece ha in mente la proprietà privata individualistica della borghesia del Settecento e, poiché non è in grado di fare alcuna analisi storica del comunismo primitivo, attribuisce ad essa la scomparsa di quest'ultimo.

Rousseau è così lontano dal capire l'organizzazione di una vita tribale che s'immagina la cosiddetta "orda primitiva" composta da individui isolati, abituali frequentatori non solo di caverne, ove rifugiarsi dagli animali feroci, ma anche di foreste ricche di frutti selvatici e di selvaggina da cacciare, dove il massimo della socializzazione era costituito dalla famiglia, inevitabilmente soggetta a rapporti incestuosi o comunque priva di solidi legami matrimoniali. Non riesce a vedere gruppi di villaggi all'interno delle foreste o nelle immediate vicinanze. Quando inizia a parlare di costruzioni di capanne, per lui, in un certo senso, il comunismo primitivo è già finito e ha inizio la civiltà.

L'edificazione delle abitazioni - secondo lui - produce il senso della famiglia, come la conosciamo oggi, che non è più qualcosa di estemporaneo, ma è basata sull'amore coniugale e l'amore per i figli. Si sviluppa il linguaggio, si formano i primi sentimenti di umanità e si vieta l'incesto. Si celebrano il canto e la danza, mentre la festa intorno a un fuoco è il massimo del godimento possibile.

Tuttavia, poiché vuole restare fermo sull'idea che l'uomo è buono soltanto quando è solo, Rousseau è costretto a sostenere che già in questa età delle capanne si erano formati i germi della successiva corruzione. Gli uomini infatti cominciano a fare differenze tra chi canta o danza meglio degli altri; sicché da queste preferenze nasce la vanità e il disprezzo, la vergogna e l'invidia; e, per evitare tutto ciò, sorgono le prime convenzioni sociali, la cui violazione può comportare terribili vendette.

La seconda rivoluzione è quella dell'agricoltura, basata sulla divisione del lavoro, sulla proprietà e sulla metallurgia: essa ovviamente comporta l'accumulo delle eccedenze. Poiché Rousseau non vede in tale evoluzione la possibilità di conservare le caratteristiche salienti del comunismo primitivo, non può che considerarla ancora più deleteria. Qualunque aspetto sociale non regolamentato in maniera coercitiva da tutti gli appartenenti a un collettivo, è per lui espressione di disuguaglianza o di ingiustizia.

È curioso che da parte di un filosofo favorevole allo stato di natura, in cui l'uomo è "socievole" appunto perché solitario, sostenga che nella società civile l'uomo avverte sempre se stesso in antagonismo con gli altri. Cioè non si comprende perché debba essere lui solo a vedere tale antagonismo come un'anomalia: come se la sua visione della realtà potesse fruire, rispetto a quella hobbesiana, di un particolare privilegio di obiettività.

Questo suo modo di analizzare le contraddizioni sociali è molto astratto. Rousseau ha sempre detto di voler recuperare l'uomo, in alternativa al cittadino, ma non vede mai l'uomo come appartenente a una classe sociale. Egli ha un concetto di "uomo" non meno astratto di quello di "cittadino" professato dalla borghesia. Se tutti i cittadini sono "egoisti", con chi sarà possibile creare un patto sociale per diventare finalmente uomini?

Nella sua analisi la proprietà, presa in sé e per sé, non è all'origine della disuguaglianza. Se per questo, neanche le capanne lo sono. La vera origine della disuguaglianza sta piuttosto in un atteggiamento psicologico, tutto interiore, che è il bisogno di migliorarsi, di essere diversi da ciò che la natura predetermina. Anzi, non si tratta neppure di un "bisogno", poiché questo termine Rousseau lo riferisce solo agli istinti primordiali (fame, sete, riproduzione, riparo...), quanto piuttosto di un "desiderio", che ovviamente è "malsano", foriero di conseguenze deleterie. Il male sta in una perversa immaginazione, che dà più importanza all'apparire che non all'essere.

L'affermazione che usa per spiegare la transizione dal comunismo primitivo allo schiavismo è insieme ambigua e affascinante: "gli ostacoli che si oppongono alla conservazione degli uomini nello stato di natura prendono con la loro resistenza il sopravvento sulle forze che ogni individuo può impiegare per mantenersi in tale stato". La frase, in sé, è affascinante perché coglie l'essenza della libertà umana, le cui scelte negative paiono poco spiegabili sul piano razionale. Tuttavia essa ha qualcosa di ambiguo, in quanto pone un'antinomia tra singolo "buono" e collettivo "cattivo". Il singolo cede a una volontà nettamente superiore alle sue forze. E Rousseau, subito dopo, conferma quanto appena detto: "questo stato primitivo non può più sussistere e il genere umano perirebbe se non cambiasse il suo modo di essere".

Quindi la transizione, una volta posta, è senza soluzione di continuità, è irreversibile; al punto che se essa non si verificasse, sarebbe l''intero genere umano - dice Rousseau - che rischierebbe di perire. Senonché i fatti della storia hanno dimostrato proprio il contrario, e cioè che sono le civiltà antagonistiche a eliminare quelle primordiali e a minacciare l'esistenza del genere umano e dell'ambiente in cui vive.

È senz'altro giusto attribuire il sorgere della guerra alla nascita della proprietà privata della terra (i confini sono sempre stretti per chi non s'accontenta di ciò che possiede); ed è ancora più giusto far dipendere la nascita dello Stato dall'esigenza di difendere la proprietà privata, il quale Stato fa appunto passare tale difesa come una questione giuridica di diritto civile, cercando altresì di far credere che tale diritto realizza pienamente quello naturale. È la legge, e non più la natura, che media i rapporti tra gli uomini. E lo Stato si serve della legge per riformulare il concetto stesso di natura, cioè per far considerare naturale ciò che è del tutto artificioso.

È difficile non vedere in queste considerazioni un'anticipazione delle idee del socialismo. E tuttavia c'è qualcosa che non convince. La critica al sistema borghese si va progressivamente affievolendo. L'ultimo Rousseau, quello del Contratto, cerca una soluzione alle contraddizioni insanabili del sistema standoci dentro.

III

Nel suo Discorso sull'ineguaglianza Rousseau pone le basi di una teoria politica che, per certi aspetti, vuole apparire anti-borghese e che troverà poi ampia trattazione nel Contratto sociale. Il problema, per lui, è come superare il concetto di Stato in modo tale che "civile" e "naturale" coincidano effettivamente e non in maniera fittizia, cioè coincidano appunto perché tutti gli uomini lo vogliono e non perché la cosa viene imposta dall'alto.

Rousseau ha bisogno anzitutto di contrapporre la repubblica alla monarchia, perché quest'ultima rende impossibile qualunque decisione autonoma. In secondo luogo ha bisogno di sostenere che tornare allo stato di natura, così com'era, non solo non è possibile, ma neppure desiderabile, poiché in quella condizione l'uomo non è stato capace di restare. L'unica possibilità di tornare a una certa "naturalezza delle cose" è quella di permettere agli uomini di poterlo fare insieme, di comune accordo, sulla base appunto di un "contratto". Si tratta cioè di stabilire una sorta di "dipendenza interpersonale" che appaia come "dipendenza naturale dalle cose". Il carattere d'inflessibilità di questo patto comune di responsabilità deve essere ancora più cogente di quello che impone lo Stato coi suoi poteri coercitivi.

Rousseau vuol fare dello scontro sociale tra i vari interessi particolari l'occasione per realizzare una volontà generale, che si presenti come espressione mediata, in senso democratico, di quegli stessi interessi. Lo scopo del Contratto sociale è proprio quello di dimostrare la fattibilità di questo progetto, "dal momento che - egli precisa - gli uomini non possono generare delle nuove forze, ma solamente unire e dirigere quelle che esistono". Il progetto è dunque quello di convincere la borghesia a istituire una società che dia sicurezza in maniera democratica, in cui cioè essa stessa si senta protagonista delle proprie azioni, senza avvalersi di enti esterni, come p.es. lo Stato, per dirimere le proprie controversie.

In Rousseau non c'è alcuna teoria della lotta di classe, ma, da un lato, e in un primo momento, la contrapposizione anarcoide dell'individuo isolato contro la società borghese nel suo insieme, e dall'altro, in un secondo momento, il tentativo di fare, all'interno di questa società, una proposta di democrazia diretta, fondamentalmente repubblicana e circoscritta in un ambito territoriale ristretto.

L'interlocutore di Rousseau resta sempre la borghesia, sin dall'inizio. Infatti la formula ch'egli elabora, per giustificare il Contratto, non può che rivolgersi a questa classe sociale, in quanto parla esplicitamente di "proprietà": "trovare una forma di associazione che protegga e difenda con tutta la forza comune la persona e i beni di ciascun associato, mediante la quale ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca tuttavia che a se stesso e resti libero come prima". "Resti libero come prima" è frase senza senso per chi non è borghese, proprio perché privo di proprietà.

La proposta di Rousseau, per quanto affascinante, è di fatto moralistica, in quanto chi possiede molto non accetterà mai spontaneamente di rinunciare a tutto per condividere il niente di chi è povero. Rousseau qui manifesta la stessa ingenuità con cui aveva cercato di spiegare la nascita della proprietà privata individualistica, attribuendola alla furbizia di qualche individualista e alla sprovvedutezza del collettivo primordiale, incapace di difendere la proprietà comune. Ma nella società borghese cinismo e ingenuità sono soltanto due facce della stessa medaglia. Ecco perché Rousseau non può essere considerato una valida alternativa a Hobbes.

Se chi possiede molto rinunciasse a tutto, per condividerlo con chi non possiede nulla, al solo scopo d'essere garantito nella propria sicurezza, si sarebbe realizzata una sorta di comunità monastica basata sull'autoconsumo, in quanto solo consumando ciò che si produce si può impedire a qualcuno di sfruttare il lavoro altrui. È assurdo pensare che la borghesia, i cui beni sono appunto in proporzione allo sfruttamento del lavoro altrui, possa accettare una soluzione che le impedirebbe d'essere se stessa.

Al massimo la borghesia potrebbe essere disposta a costituire una forma di cooperazione interna alla propria classe su una parte dei propri beni, certamente non sulla totalità. Oppure essa potrebbe accettare l'idea che chi volesse partecipare a tale associazione, lo facesse versando una quota prefissata, identica per tutti, o che un singolo membro beneficiasse di diritti relativi all'entità dei beni investiti. Più di così sarebbe davvero impossibile chiedere alla borghesia.

Un'associazione, come quella prevista dal Contratto, può essere conveniente soltanto a chi possiede poco o nulla. Il fatto che Rousseau dica che "la comunità, ben lungi dallo spogliare i privati dei beni che accetta, non fa altro che assicurarne loro il legittimo possesso, mutando l'usurpazione in un autentico diritto e il godimento in proprietà", può essere considerato accettabile solo da associati che si trovino nella medesima situazione e con patrimoni sostanzialmente equivalenti. Non può funzionare con chi ritiene di avere un patrimonio frutto del proprio faticoso lavoro e non di una "usurpazione", né con chi, mettendosi in società, finisse col beneficiare di beni di molto inferiori al suo patrimonio iniziale. È infatti evidente che quando si mettono in comunione i propri beni, è poi impossibile continuare a gestirli in maniera individuale, secondo un interesse che potrebbe contraddire la volontà generale.

Una proposta come quella del Contratto sociale può funzionare solo con la piccola borghesia, intenzionata a difendersi dalla concorrenza della grande borghesia, all'ovvia condizione che nessuno, tra i soci, aspiri a diventare un grande borghese, cioè un monopolista. Oppure può funzionare tra le fila del proletariato, cioè tra chi non dispone di altro patrimonio se non di quello ottenuto col proprio lavoro, ma in tal caso si dovrebbe creare un'associazione analoga a quelle che si formeranno soltanto nel secolo successivo a quello di Rousseau, cioè quelle associazioni di mutuo soccorso o cooperativistiche che, in nome di ideali socialisti, vorranno difendersi dalla borghesia nel suo complesso. In tal caso però a nessun socio verrebbe in mente di associarsi per rendere "legittimo" qualcosa di "illegale" o di "immorale".

Un'alienazione totale e reciproca dei propri beni individuali non s'è mai verificata nella storia, meno che mai in maniera spontanea. Infatti, sotto il comunismo primitivo non c'era alcun bisogno di farlo, in quanto non vi era l'individuo (coi suoi interessi personali) prima della comunità; e nelle civiltà antagonistiche, ove la proprietà viene gestita individualmente o direttamente dallo Stato, una rinuncia totale ai propri beni si può ottenere soltanto con l'uso della forza (militare o economica o politico-poliziesca), ma, in tal caso, si dovrebbe poi impedire ai soci un'autonoma attività borghese, soprattutto se questa è in grado di determinare una qualsivoglia differenziazione sociale.

Rousseau non si rendeva ben conto che se a un'associazione si permette un'attività redditizia in senso commerciale, non può certo essere l'equivalenza giuridica degli associati a impedire che si formi una casta di privilegiati. Non si riuscì a impedire il formarsi di tale casta neppure sotto il cosiddetto "socialismo reale", laddove cioè la collettivizzazione forzata nell'agricoltura e la statizzazione dell'industria promossero, pur in assenza di un mercato borghese, l'abnorme proliferazione dei funzionari statali, ch'erano un'intellighenzia e una nomenklatura super privilegiata.

Un'alienazione totale dei beni ha senso se non vi sono beni materiali da alienare, cioè se tutti i soci, in un certo senso, partono da zero, mettendo in comune soltanto la propria capacità lavorativa, le proprie conoscenze e competenze, facendo in modo che qualunque tipo di reddito venga depositato in un fondo comune, gestito in maniera del tutto trasparente.

IV

Ci pare in tal senso inutile o, quanto meno, superficiale sostenere - come fa Rousseau - che è il cittadino a fare la città e non viceversa. Se si vuole davvero realizzare una democrazia diretta o un'uguaglianza effettiva dei cittadini, occorre superare il concetto stesso di "città", poiché esso presuppone una netta separazione tra chi produce beni per sopravvivere e chi no, tra chi studia e chi lavora, tra chi sa le cose che servono per acquisire un potere e chi vive a rimorchio. Nella società borghese l'agricoltura e l'allevamento sono i grandi penalizzati, e quando essi riescono a sopravvivere è perché sono di grandi dimensioni e gestiti in maniera del tutto borghese, essendo finalizzati unicamente a soddisfare esigenze di mercato.

In tali condizioni la campagna, per poter recuperare il primato dell'uomo sul cittadino, non sa che farsene di un cittadino che crea la città o di una città che crea il cittadino. Essa è già stata trasformata a uso e consumo della città, e il suo destino, in un mondo borghese globalizzato, è quanto mai incerto, poiché nessuna città si sente strettamente vincolata al proprio entroterra rurale. I mercati urbani infatti possono acquistare derrate alimentari ovunque, e lo fanno soprattutto là dove il loro costo è minimo.

La penetrazione del capitalismo nelle campagne ha comportato una trasformazione dai connotati irreversibili, il primo dei quali è stato lo spopolamento, in quanto i redditi, se non si lavora su estensioni molto grandi, con macchinari sofisticati e con intelligenza commerciale, non sono sufficienti per campare.

Il secondo connotato, non meno grave dello spopolamento, è stata la devastazione della terra, provocata da sfruttamenti intensivi, uso di sostanze chimiche, produzioni monocolturali e, ultimamente, modificazioni genetiche. Anche gli allevamenti subiscono periodicamente terribili epidemie.

È sbagliato pensare che Rousseau fosse perseguitato per le sue idee anti-borghesi; se lo fosse davvero stato, avrebbe ottenuto l'appoggio del proletariato industriale e rurale: cosa che però non ottenne mai. In realtà Rousseau veniva perseguitato perché era o troppo repubblicano o troppo ateo. Le sue idee verranno riprese soltanto dalla rivoluzione francese, soprattutto dall'ala giacobina e sanculotta, e in seguito dal socialismo utopistico, a motivo appunto della sua democrazia diretta, ma ovviamente secondo finalità diverse da quelle che lui prospettava. E quando le modalità di realizzazione delle sue idee saranno quelle stesse delineate nel Contratto, il fallimento delle iniziative sarà assicurato.

Non dimentichiamo infatti che il regime pattizio, stabilito nel Contratto sociale, appare democratico solo nel momento preliminare della discussione, cioè nel pubblico dibattito, quando ancora esso non è stato posto. Una volta accettato, il patto si trasforma subito in una dittatura, impedendo a chiunque di rinunciarvi. Rousseau è chiarissimo su questo punto: "chiunque rifiuterà di obbedire alla volontà generale, vi sarà costretto dall'intero corpo". Cioè si è costretti a essere liberi.

Ovviamente Rousseau prevede l'espulsione dalla comunità, ma è altresì evidente che, per evitare l'autodistruzione della comunità (conseguente, p. es., a massicce defezioni o spopolamenti o a strategie della tensione che possono portare a guerre intestine), gli organi preposti al controllo sarebbero costretti a usare metodi piuttosto coercitivi. E il terrore giacobino fu, in un certo senso, la conseguenza delle idee del Contratto.

Oggi invece diamo per scontato che la volontà generale, in un sistema davvero democratico, non potrebbe costringere nessuno a essere libero, poiché ciò sarebbe contraddittorio. Potrebbe soltanto usare strumenti persuasivi, garantendo a tutti la libertà di espressione. Una volontà non può essere "generale" in senso ipostatizzato: essa infatti va decisa di volta in volta, in virtù di un dibattito democratico, il cui scopo è quello di prendere una decisione. Non può essere assicurata, come vuole Rousseau, da una figura indipendente chiamata "legislatore", cioè da una sorta di politico super partes (o meglio da un "filosofo della politica"), che capisce gli uomini ma non fa le leggi, per non dare adito a sospetti sul suo conto.

Non è vero, in tal senso, che la volontà generale non sbaglia mai. È il metodo democratico con cui essa si esprime che può essere sempre giusto, ma questo non significa che lo sia anche la decisione presa o il modo di metterla in pratica. È una pericolosa illusione quella di credere che il popolo, solo perché tale, non possa mai prendere decisioni sbagliate. La verità, la giustizia, la libertà... non sono concetti auto-evidenti; se lo fossero, non vi sarebbe neppure la necessità di discuterli. E, di fronte ad essi, non vale neppure il principio che la maggioranza ha sempre più ragioni della minoranza. L'unico criterio della verità delle cose è la pratica, per cui solo a posteriori ci si può rendere conto quando, dove e come una decisione presa collegialmente va ritenuta giusta o sbagliata.

Sbagliare è umano, ma ammettere i propri errori lo è ancora di più. D'altra parte anche Rousseau si rendeva conto che, per deliberare correttamente, il popolo andava informato a sufficienza, educato politicamente in maniera adeguata. Tuttavia egli temeva così tanto l'affermazione delle volontà particolari che preferiva avere a che fare con cittadini isolati, privi di riferimenti a gruppi, ordini, classi, partiti, chiese..., e in ciò non si rendeva conto che, se anche queste collettività contrapposte un giorno scomparissero, non lo si potrà attribuire alla volontà di qualcuno, neppure a una "volontà generale", poiché quando questa effettivamente riuscirà ad affermarsi, non avrà necessità né di stipulare alcun contratto, né di tutelare alcuna proprietà, legittimandola democraticamente.

L'unico metodo aprioristico per definire la democrazia è quello di permettere a tutti d'essere democratici, cioè di potersi esprimere. È poi evidente che soltanto dopo un ampio dibattito le decisioni prese diventano per tutti vincolanti. Ma questo non può certo significare che su quelle stesse decisioni, dopo un certo tempo, non si possa riaprire un nuovo dibattito. Nessuna decisione può essere mai così vincolante da impedire che se ne possa prendere una opposta. Se si rispetta questo principio, anche la minoranza che ha votato contro una determinata decisione, sarà più indotta a rispettarla che non a boicottarla. Infatti solo in questa maniera la minoranza potrà dimostrare democraticamente alla maggioranza che quella decisione era sbagliata, togliendo a quest'ultima il sospetto di credere che la decisione presa si era rivelata sbagliata proprio perché applicata male o boicottata dalla volontà della minoranza.

La democrazia diretta non può essere più dittatoriale di quella delegata o della dittatura vera e propria di un duce. "Diretta" vuol semplicemente dire che la propria libertà non può mai essere alienata. Cioè la responsabilità resta personale e viene gestita nell'ambito di un determinato collettivo di appartenenza, che si sente autonomo nelle sue decisioni. "Diretta" non può voler dire che la democrazia non viene più imposta a livello centrale ma solo a livello locale. Questo è stato il principale errore che ha compiuto il feudalesimo nei confronti del regime schiavistico. Trasformare una dittatura centralizzata in senso statalistico in una dittatura decentrata in cui il sovrano locale detta legge, non ha alcun senso per la democrazia. Di per sé l'istanza locale non offre maggiori garanzie di democraticità dell'istanza centrale; tant'è che quando esiste una forte corruzione politica a livello statale, è facile che si presenti anche a livello periferico. E il livello locale non garantisce di per sé maggiore democraticità solo perché il centralismo statale è assente o inefficiente. La verifica della democraticità dei rapporti umani può essere fatta solo democraticamente.

L'idea stessa che Rousseau aveva di istituire delle comunità democratiche fondate sul contratto, a prescindere dalla lotta politica contro i poteri centrali, era un'idea destinata a fallire, anche nel caso in cui fosse stata accettata dai poteri costituiti. Infatti una democrazia "troppo diretta", svincolata dalle influenze, dai condizionamenti e soprattutto dalle dipendenze organiche nei confronti di elementi esterni, come p.es. lo Stato e il mercato, non può essere tollerata da alcuna società basata sull'antagonismo sociale, per cui, prima o poi, si porrà all'ordine del giorno il problema di come difendere, anche militarmente, la propria democrazia.

Quando Rousseau scrive, nel Contratto, che "nel momento stesso in cui il popolo è legittimamente riunito in corpo sovrano, ogni giurisdizione del governo cessa..., poiché dove c'è il rappresentato non c'è più il rappresentante", è impossibile che il rappresentante non si chieda se tale sovranità sia legittima. Infatti se lo è, è la figura stessa del rappresentante che non ha più senso di esistere. Se la democrazia è diretta, non può mai essere delegata, a meno che non subentrino circostanze particolari, circoscritte nelle modalità, nelle finalità, nella tempistica... Una comunità può delegare qualcuno che la rappresenti in una determinata situazione, in cui vanno prese decisioni comuni, che riguardano comunità autonome, ma all'interno della comunità il potere non può essere deciso né da soggetti che si sono autonominati, né da delegati inamovibili, semplicemente perché politici di questo genere non possono esistere.

Rousseau ha detto parole forti a proposito della democrazia, ma non ha saputo porre le condizioni per poterle mettere in pratica. Laddove scrive che "la sovranità non può venir rappresentata, per la stessa ragione per cui non può essere alienata; essa consiste essenzialmente nella volontà generale e la volontà non si rappresenta: o è essa stessa o è un'altra. Una via di mezzo non esiste" - difficilmente un autentico democratico potrebbe dargli torto. Al cospetto di affermazioni del genere è relativamente facile stabilire quando una democrazia è sostanziale o soltanto formale (benché, in ultima istanza, sia sempre la pratica a decidere la sostanzialità delle scelte democratiche).

Certamente non è stato un caso che i giacobini si rifiutassero di chiamare "rappresentanti" i deputati del popolo: preferivano termini come "fiduciari" o "commissari", poiché temevano che i deputati potessero prendere decisioni autonome, senza aver prima consultato la base. Il rappresentante del popolo non era per loro il parlamento, bensì il governo, cioè lo stesso popolo.

Da notare che i parlamentari, nelle moderne democrazie borghesi, occupano i loro seggi senza alcun vincolo di mandato, cioè non devono rendere conto del loro operato a chi li ha eletti. Se non è soddisfatto del loro lavoro, il popolo può soltanto revocarli al momento delle elezioni. Questo modo di vedere le cose, in cui appare evidente che la politica diventa una specifica "professione", è parte integrante della cosiddetta "democrazia formale". E il popolo oggi sa bene che tutta la propria sovranità si riduce a quell'unico momento in cui decide di votare il proprio rappresentante parlamentare.

Ci si può naturalmente chiedere che senso abbia parlare di "democrazia diretta" nell'ambito degli Stati nazionali, in quanto è a tutti noto che "Stato nazionale" vuol sempre dire "governo centralizzato". Infatti anche là dove vige un sistema federale, esiste sempre un parlamento nazionale, e là dove esiste questo, lo Stato farà di tutto per ridurre i poteri alle autonomie locali. Quindi non è possibile parlare di "democrazia diretta" senza rimettere in discussione l'idea di Stato nazionale.

Stato e Nazione sono due concetti obsoleti, cioè anche quando essi s'identificano con una determinata popolazione, non è mai questa che decide come essere se stessa. Vi è sempre un organismo superiore a deciderlo. Né ha senso sostenere che è il concetto di "Nazione", più ancora di quello di "Stato", a specificare l'identità originaria di un popolo. Infatti la pratica della democrazia diretta, necessariamente rivolta a tutti, deve sapere andare al di là di tutte quelle specificità socio-culturali, rilevabili geograficamente, come p.es. la lingua, la religione, gli usi e costumi.

La democrazia diretta può essere solo locale e solo quella basata sull'autoconsumo. Cioè non solo va esclusa la presenza dello Stato, ma va anche ridimensionata di molto la funzione della città e soprattutto quella dei mercati. La campagna non può essere subordinata alle esigenze della città, ma deve valere il principio opposto, per cui la città può servire soltanto come luogo d'incontro delle varie comunità di villaggio, per barattare le eccedenze, stipulare contratti, stabilire alleanze, favorire matrimoni esogamici, fare feste comuni, organizzare eventi sportivi, ecc. Le decisioni che riguardano la vita rurale possono anche essere prese in città (come sede fisica), ma non dalla città (come sede politica). Questa cosa non è mai stata capita né da Rousseau, né dai giacobini (e neppure dai bolscevichi, che pensavano d'essere i giacobini comunisti del XX secolo). Non la si è capita semplicemente perché si è voluto opporre la politica alla natura. Cioè invece di mettere la politica al servizio della natura, la si è soltanto democratizzata rispetto alla precedente dittatura, senza però comprendere che la compiutezza della democrazia può essere trovata dalla politica soltanto nella natura, cioè svolgendosi in un'esperienza sociale in cui la natura costituisca il fondamentale criterio di guida, il parametro delle decisioni di fondo.

Oggi dovremmo riflettere di più sul fatto che Rousseau sia arrivato a ipotizzare una "democrazia diretta" partendo da una riflessione sullo stato di natura. A distanza di tre secoli, in un contesto come quello odierno, completamente artificiale, in cui nessun luogo "naturale" può dirsi non-antropizzato, questo collegamento ci appare del tutto astratto. Se oggi torniamo a parlare di "democrazia diretta", non lo facciamo pensando a uno stato di natura che riteniamo decisamente superato, ma semplicemente constatando che la democrazia rappresentativa contiene aspetti del tutto invivibili. Questo perché abbiamo totalmente perso la memoria di un passato pre-borghese (che peraltro già Rousseau mutuava soltanto dalle relazioni di etnologi ed esploratori al seguito dei colonialisti), per cui ci è rimasto soltanto il desiderio di un mutamento non più procrastinabile dell'intero sistema borghese.

V

L'ultimo capitolo (il più controverso) del Contratto sociale è dedicato alla "religione civile", esattamente come l'ultima parte del Manoscritto di Ginevra, elaborato in precedenza e di cui riprende le tesi fondamentali, che si ritrovano anche nel quarto libro dell'Emilio.

Come noto, sia il Contratto che l'Emilio suscitarono una riprovazione così forte, anche per il loro ateismo (seppur mescolato a concezioni di tipo deistico), che nel 1762 il Parlamento di Parigi spiccò un mandato di cattura contro il loro autore, e il Piccolo Consiglio di Ginevra provvide a mettere le sue opere sul rogo. Rousseau fu costretto a fuggire e a rinunciare a qualsivoglia pubblicazione, salvo non fosse lontanissima da argomenti religiosi o politici, come p.es. il Dizionario di musica.

Ma che cosa aveva detto di così blasfemo in campo religioso da essere odiato, indifferentemente, sia dai cattolici che dai protestanti? Semplicemente aveva ricondotto l'ordine sociale all'osservanza di una religione naturale, del tutto estranea a quelle formatesi storicamente, che allora venivano chiamate col termine di "positive".

Eppure l'ateismo di Rousseau è ben lungi dal radicalismo odierno dei migliori ambienti laico-democratici. Anzi fa specie vedere uno come lui, così ampiamente interessato al cosiddetto "stato di natura", non trovare di meglio che giustificare un "senso religioso" connaturato all'essenza umana. Tale incongruenza appare sin dalle prime battute: "Non è mai esistito e non esisterà mai un popolo senza religione", dice nel suddetto Manoscritto; e lo ripete nel Contratto: "In origine gli uomini non ebbero altri re che gli dèi". E poi aggiunge: "Ragionavano come Caligola, e allora ragionavano bene".

Intorno a queste lapidarie affermazioni non dà ulteriori delucidazioni, in quanto ne aveva già parlato nel capitolo sulle "Prime società", là dove aveva scritto che Caligola, alla stregua di Hobbes e Grozio, e anche, prima di loro, di Aristotele, aveva detto che "o i re erano dèi o i popoli erano bestie". Un'affermazione davvero strana questa, sicuramente molto discriminante e in fondo razzista. Probabilmente voleva essere solo una provocazione, una battuta di spirito. Egli in sostanza voleva far capire che le antiche società dominate dalla presenza degli dèi erano anche caratterizzate da profonde dittature, il che rendeva impossibile creare una democrazia senza limitare il potere ecclesiastico. Ed è evidente che qui gli si può applicare il detto popolare secondo cui si parla a nuora perché suocera intenda, cioè la critica delle religioni monoteistiche passa attraverso quelle politeistiche.

In ogni caso Rousseau non distingue il periodo preistorico a-religioso da quello stracolmo di divinità tipico delle società schiavistiche. Riesce però a distinguere la religione naturale (quella totemico-animistica), che non presumeva affatto la disuguaglianza sociale, da quella politeistica, che invece la giustificava. Ma anche sotto questo aspetto le imprecisioni concettuali di Rousseau non sono poche. E quanto esse siano dovute a insufficienti conoscenze o a precauzioni tattiche è difficile dirlo.

Per esempio nel Contratto non è chiaro come sia avvenuto il passaggio da una società che dipende da un dio a una società che, pur dipendendo sempre da un dio, è ostile ad altre società. Da un lato egli ritiene che la religione sia un fattore di coesione sociale, dall'altro però la vorrebbe nettamente subordinata al potere laico o civile. Un modo di ragionare, questo, che assomiglia a quello di Machiavelli, ma anche a quello dell'idealismo borghese, secondo cui la religione, come convinzione interiore, può andar bene per il popolo superstizioso e ignorante, certamente non per gli intellettuali dotati di raziocinio.

Scrive nel suddetto Manoscritto: "In qualunque Stato che possa esigere dai suoi membri il sacrificio della vita, chi non crede in una vita futura è necessariamente un vile o un pazzo". Qui Rousseau sembra essere favorevole alla religione in sé, soprattutto quando essa viene gestita dallo Stato o è comunque funzionale alle sue esigenze, che nella fattispecie del suo esempio sono di tipo militare.

Poi però aggiunge, con una avversativa: "ma è fin troppo noto in che misura la speranza della vita futura può spingere un fanatico a disprezzare la vita terrena". Difficile non vedere in questa frase una critica di tutte le forme esagerate di predicazione mistica che inevitabilmente portano a immolazioni, martirizzazioni e guerre di religione. Se guerra di religione deve esserci - sembra dire Rousseau -, questa va totalmente gestita dallo Stato e da nessuna chiesa. Non possono esserci due poteri "sovrani" in un medesimo territorio. Un qualunque teologo cattolico o protestante avrebbe capito, da frasi di questo genere, ch'egli si stava riferendo proprio a loro e non tanto ai credenti delle religioni politeistiche di cui parlava.

Molto ambigue restano le seguenti affermazioni del Contratto: "Dalle divisioni nazionali risultò il politeismo e di lì l'intolleranza teologica e civile". "La guerra politica era anche guerra teologica: le circoscrizioni degli dèi erano, per così dire, delimitate dai confini delle nazioni". Cioè da un lato Rousseau sostiene l'inevitabilità che ogni popolo abbia un proprio dio; dall'altro però è convinto che il politeismo (ma qui bisogna aggiungere anche il monoteismo, pur non potendo egli dirlo esplicitamente) sia fonte d'intolleranza, in quanto ogni popolo vorrebbe imporre i propri dèi agli altri popoli, senza neppure fare distinzione tra motivazioni politico-civili e religiose. Nel mondo pagano, essendo abituati a non fare distinzione tra politica e religione, mancavano le specifiche guerre di religione, nel senso ch'erano già implicite in quelle politiche; tant'è che quando un popolo pensava di "convertire" religiosamente un altro popolo, l'unico modo che istintivamente adottava era quello di vincerlo militarmente; e se, dopo tale assoggettamento, il popolo sottomesso si rifiutava di cambiare religione, la persecuzione era durissima, come accadde agli ebrei.

Quindi è evidente che Rousseau, mentre dice queste cose, da un lato accetta la credenza religiosa come fenomeno popolare, dall'altro però la rifiuta nella sua pretesa politicizzazione. Tuttavia non sembra vedere la religione come strumento ideologico che le classi proprietarie usano in chiave egemonica: non fa un'analisi di classe. Per lui la fede è qualcosa di connaturato all'essenza umana (almeno a quella degli individui più semplici): si tratta soltanto d'impedire che le chiese la gestiscano contro gli interessi dello Stato. Ecco perché si dichiara favorevole a una religione semplicemente "civile", cioè a una fede che sia soltanto un instrumentum regni.

In questo egli manifesta la sua natura nettamente borghese: pur essendo contrario a uno "Stato della Chiesa", non lo è nei confronti di una "Chiesa di Stato". L'atteggiamento strumentale gli impedisce di pensare a un regime politico di separazione. D'altra parte la borghesia, classe impopolare per eccellenza (anche se ai suoi tempi era molto più popolare dell'aristocrazia), in quanto pone la proprietà privata come segno di distinzione sociale, non può fare dell'ateismo o della laicità più coerente e radicale il proprio criterio di vita: rischierebbe di aggiungere allo scontro di classe un ulteriore motivo.

D'altra parte neppure oggi, a distanza di due secoli e mezzo da Rousseau, esistono Stati borghesi favorevoli al regime di separazione. Infatti, anche quando impediscono alle chiese di esercitare un diritto politico di sovranità, in quanto il potere nazionale può essere uno solo, non rinunciano mai a servirsi della religione come mezzo di propaganda o come forma di persuasione favorevole agli interessi della nazione (quegli interessi ovviamente decisi dal governo in carica). Per i moderni Stati borghesi, che non hanno a che fare con chiese altamente politicizzate, quando usano elementi religiosi nella propria propaganda politica, non lo fanno a favore di questa o quella confessione: si limitano semplicemente a usare una terminologia irenica, ecumenistica, interconfessionale, cioè molto astratta, in cui ogni fede può facilmente riconoscersi.

Sotto questo aspetto Rousseau era sicuramente meno democratico, sul piano dell'atteggiamento verso la religione, di tanti altri filosofi illuministi del suo tempo. L'essere stato perseguitato per queste sue idee può far pensare che ciò deponga a favore della sua laicità, ma non è così. Anche tutta l'opera del Machiavelli fu messa all'Indice, ma questo non significa ch'essa non fosse caratterizzata da un forte cinismo. Il che ovviamente non legittima la censura da parte dei poteri ecclesiastici.

A dir il vero Rousseau non è del tutto contrario a un regime di separazione tra Chiesa e Stato. Lo fa capire quando parla di Gesù Cristo, il quale - secondo lui - "venne a stabilire sulla terra un regno spirituale, separando il sistema teologico dal sistema politico". Questa considerazione non va vista in senso favorevole a un'interpretazione politicizzata della figura di Gesù Cristo; semmai il contrario: in senso favorevole a un'interpretazione spiritualizzata del suo messaggio. A Rousseau era del tutto estranea l'idea, espressa dall'illuminista tedesco H. S. Reimarus (suo contemporaneo tedesco), di un Cristo zelote favorevole a una insurrezione antiromana in nome di una teocrazia nazionalistica. Gli avrebbe fatto ribrezzo pensare a una rivoluzione di questo genere. E non avrebbe avuto tutti i torti, in quanto nel Cristo non vi era nulla di religioso.

Ora però si faccia attenzione al seguente ragionamento, poiché da un lato Rousseau ha bisogno di sostenere l'idea di una rottura all'interno dell'unità tra teologico e politico; dall'altro però ha bisogno di far valere il principio di una unità politica d'intenti da parte di uno Stato che non si lascia condizionare da alcuna religione: "poiché questa nuova idea di un regno dell'altro mondo non poté mai entrare in testa ai pagani [non potendo essi fare differenza tra politico e religioso], essi guardavano sempre i cristiani come veri ribelli che, sotto un'apparenza di sottomissione ipocrita [alle leggi dello Stato], cercavano soltanto il momento buono per rendersi indipendenti e padroni e per usurpare abilmente l'autorità che fingevano di rispettare finché erano deboli. Di qui le persecuzioni".

Che cosa sta dicendo Rousseau? Se non ci sbagliamo, non sta tanto criticando i pagani persecutori quanto proprio i cristiani, i quali, pur predicando il regime di separazione tra Dio e Cesare, in realtà vogliono politicizzare la fede e creare un regno teocratico. Quindi le persecuzioni contro di loro egli le ritiene inevitabili, quasi legittime (soltanto "quasi" perché, a suo parere, anche il sistema politico-religioso pagano andava del tutto superato). È inoltre evidente che quando parla di "cristiani" non si sta riferendo al cristianesimo apostolico o primitivo, quanto piuttosto al cattolicesimo-romano, che è una confessione politica per eccellenza.

È una critica molto dura al cattolicesimo, che probabilmente parte dalla sua propensione per le idee calvinistiche. D'altra parte lo dice esplicitamente: "il timore dei pagani si è avverato... gli umili cristiani hanno mutato linguaggio... il preteso regno dell'altro mondo è diventato, sotto un capo visibile, il più violento regno dispotico di questo mondo". È indubbio che, dicendo cose così esplicite, Rousseau stava cercando un appoggio da parte dei protestanti, che peraltro in Svizzera erano molto attivi; e naturalmente spera d'essere sostenuto anche dagli intellettuali illuminati (cosa che però non avverrà, se non a rivoluzione compiuta e solo da parte dei giacobini e dei sanculotti).

Quindi se da un lato Rousseau sembra voler contrapporre (senza dirlo esplicitamente) calvinismo a cattolicesimo, dall'altro contrappone certamente la "religione dell'uomo" (quella naturale) alla "religione del cittadino" (quella positiva, cioè quella cristiana, senza differenza di confessioni). La religione naturale è quella "senza templi, senza altari, senza riti, limitata al culto puramente spirituale del Dio supremo e agli eterni doveri della morale, la pura e semplice religione del Vangelo o vero teismo", così scrive nel Manoscritto di Ginevra.

Ma di quale religione sta davvero parlando? Se è "evangelica", dovrebbe essere considerata "positiva" e non "naturale". Rousseau sembra qui avere in mente una sorta di cristianesimo evangelico, antecedente a quello "apostolico". Sembra non rendersi conto che il cristianesimo è appunto una "religione" e, come tutte le religioni, contiene necessariamente aspetti cultuali e rituali. Lui invece lo vorrebbe ridotto a una semplice religione "civile".

In altre parole sembra che Rousseau stia pensando a un cristianesimo moderno, privo di religiosità esteriore o formale: una sorta di cristianesimo molto astratto, intellettualistico, come appunto poteva essere quello calvinistico, una confessione che dà poca importanza ai sacramenti, anche perché nella sostanza li nega, e che non crede affatto negli aspetti mistici della religione.

Rousseau parla di "religione naturale" senza rendersi conto che una religione del genere non solo dovrebbe essere considerata pre-cristiana, ma anche pre-pagana, cioè dovrebbe assomigliare vagamente all'animismo o al totemismo, ma in tal caso qualunque riferimento al "Vangelo" sarebbe inopportuno.

Dunque a quale religione sta pensando Rousseau? Materialmente essa non potrebbe esistere, poiché anche il calvinismo, per quanto astratto e individualistico sia, non può fare a meno di culti e riti. Cosicché egli in realtà sta opponendo al cristianesimo qua talis una religione che è una sorta di "filosofia religiosa", una religione intellettualistica, molto soggettiva, tutta interiore e coincidente con la morale personale: una sorta di deismo raziocinante, come andava di moda nell'Europa del Settecento.

Infatti nello stesso Manoscritto prende esplicitamente a distinguere la sua propria religione, frutto di una personale fantasia, da tutte le religioni istituzionali. Quando parla di "religione dell'uomo", egli sta parlando di una propria invenzione, priva di alcun riferimento storico; invece quando parla di "religione del cittadino", intende non solo il cristianesimo, ma anche qualunque religione storico-positiva, fosse appartenente a una polis o caratterizzata dalla propria universalità, come appunto il cristianesimo, di cui soprattutto detesta il ramo cattolico-romano.

Scrive a tale proposito: "C'è una terza specie di religione, più bizzarra, che, dando agli uomini due capi, due leggi, due patrie, li sottopone a doveri contraddittori, mettendoli sempre nell'impossibilità di essere a un tempo devoti e cittadini. Tale è la religione dei Lama, dei giapponesi, del cristianesimo romano. Questa si può chiamare la religione del prete", che per lui è la peggiore.

Molto strano che dica una cosa del genere in riferimento allo shintoismo e alle religioni buddiste del Tibet, che sono tutte ossequiose nei confronti dello Stato e che non creano certo conflitti di coscienza, e tanto meno sono state protagoniste di "violenze storiche" ai danni di altre religioni. Probabilmente egli ha voluto associare a queste, che neppure conosceva, il cattolicesimo-romano, sperando così di non apparire troppo unilaterale.

Che Rousseau sia sempre stato molto impreciso e contraddittorio nelle sue riflessioni è cosa nota, non foss'altro perché proprio nei confronti della cosiddetta "religione del cittadino" spende anche parole positive. Se infatti fosse stato costretto a scegliere tra paganesimo e cristianesimo, avrebbe scelto il primo, poiché questo - diceva - "riunisce il culto divino e l'amore delle leggi e, facendo della patria l'oggetto dell'adorazione dei cittadini, insegna loro che servire lo Stato significa servire Dio. È una specie di teocrazia in cui lo Stato non deve avere altri sacerdoti oltre i magistrati. Allora, morire per il proprio paese vuol dire andare al martirio; disobbedire alle leggi, essere empio e sacrilego" (così nel Manoscritto).

Ma, di nuovo, a quale religione si sta riferendo con questa sua affermazione? Apparentemente a quella pagana della polis. Eppure in questa religione non mancavano affatto i sacerdoti, i templi, i riti, i sacramenti... Dunque, ancora una volta Rousseau sta descrivendo una realtà storica deformata da un proprio specchio ideologico. Legge il passato in funzione di un proprio presente. Se fosse stato meno ambiguo e avesse optato decisamente per l'ateismo o, almeno, per l'agnosticismo, sarebbe stato sicuramente più coerente. Invece di mettere a confronto le religioni tra loro, sforzandosi di cercare aspetti positivi e negativi, avrebbe fatto meglio a limitarsi a un'aperta professione di laicismo, come già non pochi intellettuali francesi avevano fatto.

Di queste contraddizioni il Manoscritto è pieno. Infatti anche quando Rousseau sostiene che il paganesimo è migliore del cristianesimo proprio perché non provoca lacerazioni tra civile e religioso nella coscienza del credente, non manca poi di condannarlo, in quanto, come tutte le religioni non-naturali, si fonda "sull'errore e sulla menzogna, inganna gli uomini, li rende creduli e superstiziosi, annega in un vano cerimoniale il vero culto della divinità".

Ma queste cose anche il cristianesimo le diceva del paganesimo! Non sono forse stati i cristiani a parlare di "dèi falsi e bugiardi"? Non erano forse i cristiani a dire che "il vero culto della divinità" non poteva essere offerto con degli idoli, quali le statue, gli amuleti, i feticci...? Non è forse costretto Rousseau a dire che anche sotto il paganesimo vi sono stati popoli sanguinari e intolleranti? Non è forse costretto a dire che, per quanto il paganesimo non avesse nella propria natura il desiderio di fare "guerre di religione", non impediva certo al proprio Stato di compiere guerre di conquista e di rapina? E una volta vinto militarmente, non veniva forse spontaneo imporre anche i propri dèi? S'è mai forse opposto il paganesimo a questa prassi? È vero, le divinità dei popoli sconfitti non venivano rimosse (come invece facevano i cristiani al seguito dei loro Stati), ma è anche vero che venivano in qualche modo sottomesse, in quanto i perdenti dovevano accettare le principali divinità dei vincitori.

Rousseau, vivendo nell'epoca dei Lumi, vuole andare al di là di tutto ciò. Vuole una religione civile, una religione coincidente con la morale, del tutto subordinata alle leggi, allo Stato, una religione priva di riti e di miti, interiorizzata, priva di "eroi" e di "fanatici", in quanto caratterizzata da moderazione e circospezione, cioè da atteggiamenti che possono tornare comodo a quegli Stati che non amano essere contestati. Una religione del genere è davvero necessario chiamarla "religione"? Rousseau sta forse qui anticipando quello che i giacobini chiameranno, alla fine della rivoluzione, il "culto della dea ragione"?

Rousseau non ha mai voluto negare la necessità dello Stato e, così facendo, non ha mai potuto negare la necessità della religione. Infatti là dove esiste l'uno, esiste anche l'altra. Ma se si accetta l'esistenza della religione, è poi impossibile trovare dei credenti che vivano la propria fede come fosse una semplice morale. È del tutto naturale che sui temi forti, sensibili, del genere umano, sulle questioni più profonde della coscienza, il credente voglia dire la sua, soprattutto se ha a che fare con uno Stato che lo induce o addirittura lo obbliga a credere in cose incompatibili con la propria fede, o a comportarsi come se vi credesse.

Sotto questo aspetto è incredibile che Rousseau, così favorevole alla libertà di coscienza, non abbia detto una parola per giustificare l'opposizione cristiana alla presunta "divinizzazione" degli imperatori o all'obbligatorietà del servizio militare. Egli si è semplicemente concentrato sul fatto che il cattolicesimo, essendo una confessione politico-religiosa, impone un conflitto di coscienza e di giurisdizione che impedisce "qualunque buona costituzione politica negli Stati cristiani", come scrive nel Contratto.

Rousseau vuole la fine del cattolicesimo come religione politica, ma non vuole la fine della religione, cioè uno Stato laico, del tutto separato dalle chiese, e non vuole neppure la fine dello Stato, a tutto vantaggio della società civile, come in un primo momento invece sembrava essere, parlando di "democrazia diretta". Questo "campione della democrazia politica" in realtà aspirava alla dittatura da parte delle menti illuminate, aliene a qualsivoglia tradizione religiosa, ma capaci di sfruttare i sentimenti religiosi per un tornaconto politico a favore di una nuova tipologia di Stato, strettamente connesso agli interessi della piccola borghesia. Se non fosse così, non avrebbe apprezzato la dittatura di Maometto e dei califfi suoi successori. Disprezza gli arabi solo perché diventati, dopo le loro conquiste, "fiorenti, colti, civili, fiacchi e vili", giustamente assoggettati dai barbari. La sua vuole essere una democrazia spartana e autoritaria, senza però l'elemento aristocratico (laico o ecclesiastico che fosse). Di qui anche il disprezzo per le monarchie russa e inglese, i cui sovrani hanno sì acquistato il potere di "conservare" le loro rispettive religioni, ma non quello di "modificarle".

Quando qualcuno sostiene che Rousseau è stato un avversario irriducibile di Hobbes, dovrebbe andarsi a rileggere ciò che di quest'ultimo viene detto nel Contratto: "è il solo che abbia penetrato esattamente il male e il suo rimedio, e che abbia osato proporre di riunire le due teste dell'aquila e di ricondurre il tutto all'unità politica senza cui non ci sarà mai né un governo né uno Stato ben costituito". La differenza tra i due poteva essere, al massimo, nella scelta dei mezzi (infatti quando si parla di "contratto" si mettono necessariamente in gioco delle considerazioni democratiche), ma gli obiettivi sono gli stessi (che poi sono quelli di Machiavelli, contro cui Rousseau non ha mai detto nulla di negativo, anzi apprezzava il fatto che quello avesse scritto il Principe per convincere i repubblicani ad accettare la dittatura).

Che Rousseau sia un seguace di Machiavelli lo si capisce anche dal fatto che contesta l'ateismo di Bayle, il quale "pretende che nessuna religione sia utile al corpo politico". Infatti gli obietta - e bisogna dire non senza ragione storica - che "nessuno Stato fu mai fondato senza prendere a base la religione". È quindi evidente che nel Contratto Rousseau non è favorevole a uno Stato laico e democratico, ma solo a uno Stato che, da un lato, non abbia bisogno della religione per governare e, dall'altro, che possa servirsene per i propri fini di potere. Rousseau ci ha messo due secoli prima di dire le stesse cose di Machiavelli. Di diverso vi è soltanto l'accorgimento del "contratto", che offre l'impressione di una certa "democrazia sociale", in quanto per realizzare lo Stato bisogna prima mettere tutto in comune.

Detto questo, fa sorridere ch'egli consideri il cristianesimo (quello del Vangelo) come l'unica vera "religione dell'uomo". Sia nel Contratto che nel Manoscritto ginevrino egli si spertica a lodare questa forma di religione, senza capire minimamente né che la predicazione del Cristo non aveva nulla di "religioso", né che la predicazione di san Paolo, pur avendo tradito quella politica di Cristo, non era certamente favorevole alla divinizzazione degli imperatori e tanto meno all'uso politicamente strumentale del paganesimo.

Rousseau voleva una religione del tutto indifferente alla politica, e non voleva che il credente desse più importanza alla propria chiesa che non allo Stato di tutti. Voleva una religione del tutto privata, non tanto per affermare la necessità di uno Stato laico e democratico, quando per subordinare nettamente l'intera società civile allo Stato. Questa mancanza di tolleranza verso l'espressione pubblica della fede non nasce soltanto dalla necessità d'impedire che la religione possa fare politica, ma anche dall'esigenza di reprimere qualunque dissenso nei confronti dello Stato.

Rousseau è così intollerante che non si accontenta di una religione indifferente alla politica, che permetta alla politica di autogestirsi completamente. Vuole anche una religione che viva per lo Stato, che faccia gli interessi della politica istituzionale. Cioè vuole una religione civile come quella pagana della polis, ma senza forme di razzismo, in quanto "gli uomini sono tutti figli di uno stesso Dio, si considerano tutti fratelli". In tal modo egli riprende dal cristianesimo ciò che ormai non si può più contestare (almeno non in Europa), essendo questa religione, per sua natura, votata all'universalismo. In ciò - bisogna ammetterlo - è un po' ridicolo, in quanto nessuno Stato ha mai permesso al proprio cristianesimo di non comportarsi in maniera violenta nei confronti di tutte le altre religioni.

Rousseau teme un cristianesimo che in realtà non è mai esistito, se non appunto negli Atti degli apostoli e fino alla repressione anti-ariana di Costantino. Teme un cristianesimo che, di fronte a necessità belliche, s'impegni poco e malvolentieri a favore del proprio Stato. Cosa che in effetti ha fatto, è vero, ma solo fino a quando non è divenuto religione di stato, cioè sino alla svolta costantiniana e soprattutto teodosiana. Dopodiché il cristianesimo inizierà a sviluppare lo stesso ruolo che in precedenza aveva tenuto il paganesimo. Dunque a che pro essere così ostili a una "repubblica cristiana"? Quando mai i cristiani, dopo aver ottenuto, a partire dalla svolta "integralistica" del 380, uno Stato confessionale, si sono comportati con rassegnazione "buddista"? Quando i loro imperatori volevano costruire, in nome della fede cristiana, degli imperi vasti e aggressivi, non li hanno forse appoggiati esplicitamente? E non hanno forse usato la stessa fede per opporsi alle chiese mondane, politicizzate, colluse coi poteri dominanti? Non hanno forse fatto della religione un'occasione per creare uno Stato (latino) della chiesa in opposizione agli stessi imperatori? Se a questo mondo c'è stata una religione fortemente impegnata sia a favore che contro il potere, questa è stata proprio il cristianesimo.

Rousseau vuole una religione che dipenda totalmente dal potere politico, ma non s'accorge che questo suo desiderio non potrebbe neanche manifestarsi se non vi fosse stata una confessione così determinata come quella protestantica, intenzionata a liberarsi con la forza del peso della religione cattolica; senza cioè accorgersi che sia Lutero che Calvino avevano ereditato cinquecento anni di contestazione cosiddetta "ereticale", condotta contro lo strapotere del papato, e che senza questa gigantesca contestazione non si sarebbe neppure potuto formare quel "deismo filosofico" ch'egli professava, col quale non voleva conservare nulla di "religioso" neppure di quelle confessioni sorte a partire da quel fatidico 1517. Egli detesta i sacerdoti come specifica classe sociale; e vuole, da buon calvinista, che ogni cittadino sia prete di se stesso. Apparentemente quindi non è che Rousseau sia contrario allo Stato laico; di fatto però vuole che sia lo stesso Stato a decidere quale sia la religione migliore. Da qui alla Costituzione civile del clero, promulgata durante la rivoluzione francese, il passo sarà breve.

Infatti, anche se Rousseau sarebbe stato molto contrario all'idea che le funzioni dei sacerdoti abbiano degli effetti civili (come scrive nel Manoscritto), avrebbe però visto di buon occhio un giuramento del clero alle leggi dello Stato. Sono peraltro giustissime le sue osservazioni riportate nel capitolo "Il matrimonio dei protestanti", circa le persecuzioni e discriminazioni di cui erano fatti oggetto i protestanti da parte dei cattolici, sin dalla revoca dell'Editto di Nantes (1685): "L'esperienza insegna che fra tutte le sette cristiane, la protestante è sia la più saggia e mansueta, che la più pacifica e socievole. È la sola in cui le leggi possono mantenere il loro imperio e i capi la loro autorità" (questa aperta dichiarazione del Manoscritto non viene però riportata nel Contratto sociale).

Scrive nel Contratto: "I sudditi non devono render conto delle loro opinioni al sovrano se non nei limiti in cui tali opinioni interessano la comunità". E fin qui tutto collima con l'idea di Stato laico e democratico. Ma poi aggiunge: "Ora allo Stato importa molto che ogni cittadino abbia una religione che gli faccia amare i suoi doveri". Questo significa che un cittadino può credere in ciò che vuole, ma non sino al punto da trovarsi in contrasto coi princìpi morali decisi dallo Stato. Quindi per Rousseau lo Stato deve necessariamente essere "etico"; la religione è semplicemente un male tollerato, e la migliore religione è quella che conferma in toto l'etica statale.

"C'è dunque una professione di fede puramente civile di cui spetta al sovrano di fissare gli articoli, non proprio come dogmi di religione, ma come sentimenti di socievolezza, senza cui è impossibile essere buoni cittadini o sudditi fedeli". Questo è il vero Rousseau, secondo cui è l'etica statale che decide quando una religione è lecita. E poi prosegue: "Senza poter obbligare nessuno a credervi, [l'etica espressa dalla volontà generale] può bandire dallo Stato chiunque non vi creda; può bandirlo non come empio, ma come asociale, come incapace di amare sinceramente le leggi, la giustizia, e di sacrificare, se occorre, la propria vita al dovere. E se qualcuno, dopo aver riconosciuto pubblicamente questi medesimi dogmi, si comporta come se non ci credesse, sia punito con la morte".

Che cos'è questa se non una forma di dittatura etica e politica? Che cos'è questo se non un piatto conformismo sociale? Dov'è finito il pluralismo nella democrazia diretta di Rousseau? È possibile pretendere di poter affermare cose del genere solo perché la politicizzazione della fede cristiana ha fatto storicamente bancarotta? Qual è la differenza sostanziale tra il cattolicesimo politico e il laicismo integralistico di Rousseau?

Che Rousseau qui ponga le basi dello Stato totalitario è dimostrato anche dal fatto che, ad un certo punto, non resiste alla pretesa di dire come una religione debba essere "dogmatica". "I dogmi della religione devono essere semplici, poco numerosi, enunciati con precisione e senza spiegazione o commento. L'esistenza della divinità, potente, intelligente, benefica, previdente e provvida; la vita futura, la felicità dei giusti e la punizione dei malvagi; la santità del contratto sociale e delle leggi...". Qui sembra che Rousseau voglia fare la parte del predicatore, dell'imbonitore di masse ignoranti, incapaci addirittura di distinguere gli aspetti civili da quelli religiosi. Offre l'impressione d'essere una sorta di "sacerdote laico", che, in nome e per conto dello Stato, spiega a tutte le confessioni come devono regolarsi in materia di fede, là dove le cose sono essenziali per una buona vita sociale.

Può forse esistere tolleranza, rispetto reciproco in una situazione del genere? Sì, può esistere, avrebbe risposto Rousseau, perché in fondo tutte le religioni, negli aspetti fondamentali, dovranno assomigliarsi, e nessuna di loro potrà contraddire i dogmi della ragione. In caso contrario - Rousseau ci tiene subito a precisarlo - sarà "impossibile vivere in pace con persone che riteniamo dannate. Amarle vorrebbe dire odiare Dio che le punisce; dobbiamo necessariamente convertirle o perseguitarle".

Ora, detto così, qual è la differenza tra questa forma di laicismo e la condotta del cristianesimo nel corso delle crociate, delle guerre di religione e durante il colonialismo nel Terzo mondo? Rousseau vuole sostituire il fanatismo del cristianesimo col fanatismo di una nuova religione civile, in cui lo Stato coincida con la chiesa e il principe col pontefice.

I testi di riferimento sono inclusi negli Scritti politici di Rousseau (soprattutto i volumi I e II), ed. Laterza, Bari 1971.

Nota

I testi di riferimento sono inclusi negli Scritti politici di Rousseau (soprattutto i volumi I e II), ed. Laterza, Bari 1971.

Testi di Rousseau

-

Il contratto sociale

Rousseau Jean-Jacques, 2014, Feltrinelli -

Origini della disuguaglianza

Rousseau Jean-Jacques, 2013, Feltrinelli -

Scritti politici vol. 1

Rousseau Jean-Jacques, 2009, Laterza -

Scritti politici vol. 2

Rousseau Jean-Jacques, 1994, Laterza -

Scritti politici. Vol. 3: Lettere dalla montagna-Progetto di

Costituzione per la Corsica-Considerazioni sul governo di Polonia

Rousseau Jean-Jacques, 1994, Laterza -

Emilio

Rousseau Jean-Jacques, 2013, Mondadori -

Emilio o dell'educazione

Rousseau Jean-Jacques, 2012, Armando Editore -

Giulia o la nuova Eloisa

Rousseau Jean-Jacques, 1992, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli -

Le fantasticherie del passeggiatore solitario

Rousseau Jean-Jacques, 2014, SE -

Le passeggiate del sognatore solitario

Rousseau Jean-Jacques, 2012, Feltrinelli -

Rousseau giudice di Jean-Jacques

Rousseau Jean-Jacques, 2014, Marchese Editore -

Le confessioni

Rousseau Jean-Jacques, 2014, Garzanti Libri -

Lettere morali

Rousseau Jean-Jacques, 2012, Marietti -

Lettera sugli spettacoli

Rousseau Jean-Jacques, 2003, Aesthetica -

Sull'imitazione teatrale

Rousseau Jean-Jacques, 1999, Alin -

Scritti sulle arti

Rousseau Jean-Jacques, 1998, CLUEB -

La regina Fantasque-Pigmalione

Rousseau Jean-Jacques, 1997, Ibis -

Lettere sulla botanica

Rousseau Jean-Jacques, 1994, Guerini e Associati -

Le devin du village (rist. anast. 1752)

Rousseau Jean-Jacques, Forni -

Discorsi sulle Scienze e sulle Arti. Sull'origine della disuguaglianza

fra gli uomini

Rousseau Jean-Jacques, 1997, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli -

Sulla catastrofe. L'Illuminismo e la filosofia del disastro

Voltaire; Rousseau Jean-Jacques; Kant Immanuel, 2004, Mondadori Bruno -

Scritti autobiografici

Rousseau Jean-Jacques, 1997, Einaudi -

Professione di fede del vicario savoiardo

Rousseau Jean-Jacques, 1998, Marietti -

Emilio e Sofia o i solitari

Rousseau Jean-Jacques, 1996, Cronopio