TEORICI

Politici Economisti Filosofi Teologi

Antropologi Pedagogisti Psicologi Sociologi...

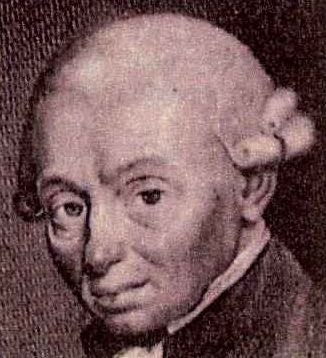

KANT E LA CRITICA DEL GIUDIZIO

I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - XXII - XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XVII

Nella terza Critica Kant prende in esame il sentimento nel suo rapporto con la natura. Fa questo perché mentre la natura nella prima Critica era determinata da una razionalità oggettiva e necessaria, che esclude la libertà, che al massimo poteva trovare una qualche soddisfazione nella metafisica (le cui ragioni restavano pur sempre scientificamente indimostrabili); la seconda Critica invece era determinata da un'etica finalistica, che includeva pienamente la metafisica, e quindi la libertà umana e l'esistenza divina. Dunque come conciliare necessità naturale e libertà umana? Il sentimento umano tende di più verso l'ateismo o la religione? E' possibile che la natura sia solo un puro meccanismo di causa ed effetto, o non ha invece una finalità superiore, per la quale si possa giustificare i principi dell'etica elaborati nella seconda Critica? Non si tratta di fondere due piani diversi (natura e libertà), in quanto di entrambi va conservata l'autonomia, ma di trovare un punto di vista trascendentale, che renda possibile il passaggio tra i due diversi modi di pensare e di vivere.

Nella prima Critica i fenomeni naturali venivano interpretati dalle categorie a priori (giudizi determinanti). Con la Critica del giudizio invece il soggetto deve limitarsi a capire se in quegli stessi fenomeni esiste una finalità (e non solo una razionalità) che giustifichi il suo "essere credente" (o interiormente trascendente). E questo è il campo dei giudizi riflettenti.

Kant infatti parte dal presupposto che l'armonia delle parti dà una soddisfazione analoga a quella che si prova quando si compie il proprio dovere, cioè quando si pensa d'essere in armonia con la volontà divina (una soddisfazione che non poteva avere quando era costretto a misconoscere, nella prima Critica, un rapporto logico della natura con la divinità). Nella terza Critica si entra nell'ambito della contemplazione non razionale ma estatica della natura. Questo perché il sentimento tende a figurarsi il mondo fisico in termini di finalità e di libertà, senza valore di tipo conoscitivo: di qui l'accordo puramente soggettivo tra fenomeno e noumeno.

Se la natura è ordinata secondo un fine, il problema è risolto. Se invece è soggetta solo a leggi causali e in fondo casuali (in quanto non determinate da una Mente superiore), allora il problema rimane irrisolto, poiché, in tal caso, si deve di nuovo escludere la necessità di un dio ordinatore, ammesso nella seconda Critica. In sostanza il problema è quello di come dimostrare che la finalità (che è una sorta di "armonia delle parti") è la forma a priori del sentimento.

Per interpretare il mondo come natura ci serviamo di due tipi di giudizio: determinante e riflettente. Quello determinante è già stato visto nella I Critica: è il giudizio scientifico, che ci permette di conoscere, attraverso le categorie, come funzionano i fenomeni. Il giudizio riflettente è invece quello che si chiede come una cosa possa piacere (far provare un'emozione): è quello che si chiede quale sia il significato ultimo della natura, ovvero se è possibile sperare che la natura abbia un significato che vada oltre quello che si può dimostrare scientificamente e che appaghi l'istanza trascendente della morale.

Se la natura è organizzata secondo una direzione unitaria di tutte le sue parti, come possiamo giudicarla? Questo il motivo per cui la III Critica viene detta del "giudizio".

I giudizi riflettenti vengono divisi da Kant in due grandi categorie: estetici (finalità soggettiva) e teleologici (finalità oggettiva).

Il giudizio estetico è quello basato sul rapporto immediato tra soggetto e oggetto. La finalità della natura viene percepita spontaneamente come un a priori non consapevole. L'armonia delle parti, presente in natura, può essere percepita nella sua purezza sulla base di quattro condizioni:

- il piacere del bello dev'essere puro, senza interessi (secondo la qualità);

- se è senza interesse particolare, sarà inevitabilmente anche universale (secondo la quantità);

- se è universale, allora è anche in sé necessario (secondo la relazione);

- per essere puro, universale e necessario non deve riguardare il contenuto oggetto di bellezza, ma solo la sua forma (secondo la modalità).

In tal modo si gusta l'armonica disposizione delle parti nel tutto senza conoscere l'origine di questo processo, in una maniera per così dire inconscia, indiretta.

Dire semplicemente "è bello ciò che piace" non è esatto, poiché il piacevole è troppo soggettivo per determinare una necessità: al senso del gusto del bello bisogna educarsi, essendo sempre molto forti i condizionamenti.

È bello ciò che piace nel giudizio di gusto. Poiché il gusto è la facoltà di giudicare intorno al bello, il bello non appartiene alle cose, ma è posto nel giudizio che valuta fra una rappresentazione e il sentimento che si prova. Dire "mi piace" è esprimere un giudizio soggettivo basato sulla sensazione. Dire "è bello" è esprimere un giudizio universalmente valido, che però non può essere dimostrato. Non vi sono princìpi razionali del gusto, né ideali rigidi di bellezza: l'ideale di bellezza sta soltanto nella ripetuta contemplazione delle cose belle. È come se in ogni uomo vi fosse una predisposizione naturale, inconscia, ad apprezzare quanto in natura può essere considerato "bello".

I condizionamenti possono essere di quattro tipi:

- attrazione fisica,

- interesse pratico,

- valutazione morale,

- valutazione conoscitiva.

Gli esempi possono essere infiniti e non c'è bisogno di riportare quelli di Kant. Si pensi p.es. alla madre che considera i suoi figli i più belli proprio perché sono suoi o al gallerista che giudica bello ciò che deve vendere, o al politico che giudica bello il dipinto che rappresenta i lavoratori, o a quel critico d'arte che giudica belli tutti i dipinti di un artista che conosce meglio.

Il giudizio teleologico è quello che permette di cogliere il bello nella consapevolezza che l'armonia delle parti rispecchia una oggettiva finalità superiore, di tipo trascendentale, non dimostrabile scientificamente. Qui non basta l'estetica, ci vuole la metafisica. P.es. se un albero A, coi suoi semi, produce un albero B, noi diciamo che A è causa di B. In realtà, se accettiamo l'idea che nella natura esiste un finalismo, l'albero B è anche causa dell'albero A. È B che indica ad A la sua destinazione finale. La finalità può anche non essere nelle cose in sé, ma di sicuro è nel nostro modo di giudicare.

Il giudizio teleologico:

- è determinato dal fatto che la libertà umana non riesce ad accontentarsi di una natura basata solo sulle leggi della necessità: deve per forza esserci un finalismo (telos) che tiene uniti tutti i fenomeni e che si riflette nella coscienza dandoci soddisfazione;

- le leggi della necessità devono per forza essere poste da una Mente ordinatrice o unificatrice, la quale ha pensato l'uomo come prodotto ultimo della natura, che ha consapevolezza di sé (naturalmente l'esistenza di questa Mente resta razionalmente indimostrabile);

- la bellezza non è solo il gusto di un'armonia delle parti (coordinate tra loro), ma è la percezione che tale armonia abbia un fine che ci trascende (nel quale e per il quale noi stessi siamo parte in causa).

In tal senso non basta neppure dire "è bello ciò che è bello": bisogna spiegarne la ragione e la cosa non è affatto semplice, tant'è che Kant si vede costretto a fare un'ulteriore distinzione, quella tra bello e sublime.

- Il bello si riferisce a un oggetto di forma limitata ed esprime l'accordo armonico tra immaginazione e intelletto. Quindi la bellezza non è né oggettiva né soggettiva, ma una relazione a cui bisogna educarsi, proprio per capirne la finalità. Qui l'armonia si basa su una certa proporzionalità delle parti.

- Il sublime invece si riferisce a qualcosa di indeterminato (incommensurabile), di tipo matematico, se riferito alla grandezza della natura (p.es. l'infinito cielo stellato, un oceano o un deserto sterminato), o di tipo dinamico, se riferito alla potenza della natura (p.es. un vulcano in eruzione). Qui l'armonia si basa sulla sproporzionalità delle parti (vedi p.es. lo stupore che sconfina con lo spavento). I sentimenti opposti rientrano nel sublime: attrazione e smarrimento, sgomento e meraviglia (si pensi ad es. all'Ulisse che, attratto dal canto delle sirene, che pur teme, si fa legare per poterlo ascoltare).

Le pagine dedicate all'analisi del sublime sono le più intense e anche quelle che hanno determinato in questa Critica il passaggio dall'Illuminismo al Romanticismo. Infatti per Kant il sublime esprime il contrasto tra la ragione (capace di superare ogni grandezza e dominare ogni potenza della natura grazie all'idea di infinito soprasensibile) e l'immaginazione (o rappresentazione), che in realtà non riesce ad abbracciare l'illimitata grandezza e potenza della natura nella sua totalità. L'uomo si sente virtualmente superiore alla natura, ma anche praticamente molto limitato, perché non è capace di realizzare umanamente i propri desideri. L'antinomia non sembra potersi risolvere né con la ragione, né con la volontà, né col sentimento.

L'uomo cioè sembra essere il fine della natura, ma la natura non sembra volerlo felice. La ragione è sì il bene supremo dell'uomo, ma l'uomo va educato a farne l'uso migliore.

Fonti

- Kant Immanuel, Critica della ragion pura, 2005, Laterza

- Kant Immanuel, Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come scienza, 2009, Carabba

- Kant Immanuel, Critica della ragion pratica e altri scritti morali, 2006, UTET

- Kant Immanuel, La metafisica dei costumi, 2009, Laterza

- Kant Immanuel, Scritti di storia, politica e diritto, 2009, Laterza

- Kant Immanuel, Guerra e pace. Politica, religiosa, filosofica, 2004, Diabasis

- Kant Immanuel, Primi principi metafisici della dottrina del diritto. Testo tedesco a fronte, 2005, Laterza

- Kant Immanuel, Critica del giudizio. Testo originale a fronte, 2006, Laterza

- Kant Immanuel, Storia universale della natura e teoria del cielo, 2009, Bulzoni

- Kant Immanuel, Primi principi metafisici della scienza della natura, 2004, Giardini

- Kant Immanuel, Il pragmatismo in sé, 2008, Acquaviva

- Kant Immanuel, La falsa sottigliezza delle quattro figure sillogistiche, 2001, Ist. Editoriali e Poligrafici

- Kant Immanuel, Logica, 2004, Laterza

- Kant Immanuel, Lezioni di etica, 2004, Laterza

- Kant Immanuel, La religione entro i limiti della sola ragione, 2004, Laterza

- Kant Immanuel, La fine di tutte le cose, 2006, Bollati Boringhieri

- Kant Immanuel, Il metodo nel pensiero, 2002, Canova Ediz. Scuola e Cultura

- Kant Immanuel, Per la pace perpetua, 2004, Armando Editore

- Kant Immanuel; Constant Benjamin, È lecito mentire?, 2009, Archinto

- Kant Immanuel, Antropologia pragmatica, 2009, Laterza

- Kant Immanuel, Scritti di filosofia della religione, 1989, Mursia (Gruppo Editoriale)

- Kant Immanuel, La pedagogia, 2009, Anicia

- Kant Immanuel, Immanuel Kant. Antologia di scritti pedagogici, 2004, Gabrielli Editori

- Kant Immanuel, L'arte di educare, 2001, Armando Editore

- Kant Immanuel, Lezioni di enciclopedia filosofica, 2002, Campanotto

- Kant Immanuel, Lezioni di psicologia, 2004, Laterza

- Kant Immanuel, Saggio sulle malattie della mente. Testo a fronte tedesco, 2009, Ibis

- Kant Immanuel, De medicina corporis, 2007, Guida

- Kant Immanuel, Ragione e ipocondria, 1994, Edizioni 10/17

- Kant Immanuel, Sull'etica del suicidio. Dalle «Riflessioni» e «Lezioni» di Immanuel Kant con i «Preparativi di un infelice alla morte volontaria» di un anonimo del Settecento, 2003, Le Lettere

- Kant Immanuel, Annotazioni alle osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, 2002, Guida

- Voltaire; Rousseau Jean-Jacques; Kant Immanuel, Sulla catastrofe. L'Illuminismo e la filosofia del disastro, 2004, Mondadori Bruno

- Kant Immanuel, 2001, I sogni di un visionario. Spiegati coi sogni della metafisica, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

- Kant Immanuel, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, testo latino con trad. it a fronte, 2002, Storia e Letteratura

- Kant Immanuel, Logica di Vienna, 2000, Franco Angeli

- Kant Immanuel, Che cosa significa orientarsi nel pensiero, 1996, Adelphi

- Kant Immanuel, Forma e principi del mondo sensibile e del mondo intellegibile, 1995, Rusconi Libri

- Baumgarten Alexander G.; Kant Immanuel, Il battesimo dell'estetica, 1997, ETS

- Kant Immanuel, Saggi sulla storia, 1972, Giuffrè

- Kant Immanuel, Realtà ed esistenza. Lezioni di metafisica: introduzione e ontologia, 1998, San Paolo Edizioni

- Verri Pietro; Kant Immanuel, Sul piacere e sul dolore. Immanuel Kant discute Pietro Verri, 1998, Unicopli

- Kant Immanuel, Pensieri sulla vera valutazione delle forze vive, 2000, Ist. Editoriali e Poligrafici

- Kant Immanuel; Heinrich Reimarus Johann A.; Starck Gustav V., Scritti polemici sulla matematica, 2000, Ist. Editoriali e Poligrafici

- Kant Immanuel; Kreutzfeld Johann G., Inganno e illusione. Un confronto accademico, 1998, Guida

- Kant Immanuel, Scritti sui terremoti, 1984, Edizioni 10/17

- Kant Immanuel, Il fondo Duisburg, 2000, Ist. Editoriali e Poligrafici

- Kant Immanuel, Opus postumum, 2004, Laterza

Download

- Le prime due Prefazioni alla Critica della ragion pura (pdf-zip)

- La critica della ragion pura (pdf-zip)

- Lezioni sui Prolegomeni ad ogni metafisica futura che vorrà presentarsi come scienza (zip)

- La critica della ragion pratica (pdf-zip)

- Etica nel contesto “idealistico” trascendentale e assoluto (rtf-zip)

- Ontologia e teologia: rileggere Kant dopo Heidegger e Levinas (pdf-zip)

- Studi kantiani (pdf-zip)

- La formazione del criticismo nella Dissertazione del 1770 di Kant (pdf-zip)

- Dialettica trascendentale (rtf-zip)

- Dalla Critica della ragione pura all'idea di "una critica della ragione pura" (pdf-zip)

- Il problema del federalismo nel pensiero politico di I. Kant (rtf-zip)

- La riflessione sul male in Kant (rtf-zip)

- La concezione del tempo in Kant (pdf-zip)

- La filosofia politica di Kant (rtf-zip)

- La rivoluzione francese e la libertà di Kant (pdf-zip)

- Per la pace perpetua (pdf-zip)

- Crescita della conoscenza e fallibilismo (pdf-zip)

- Ragione e sentimento tra Shaftesbury e Kant precritico (pdf-zip)

- Sui paralogismi della Ragion pura nella Critica kantiana (pdf-zip)

- Prove logiche dell’esistenza di Dio da Anselmo d’Aosta a Kurt Gödel. Storia critica degli argomenti ontologici (pdf-zip)

- Il problema della famiglia in Kant (pdf-zip)

- L'autore e i suoi diritti. Scritti polemici sulla proprietà intellettuale (pdf-zip)

- Presentazioni in pps delle Critiche di Kant (zip)