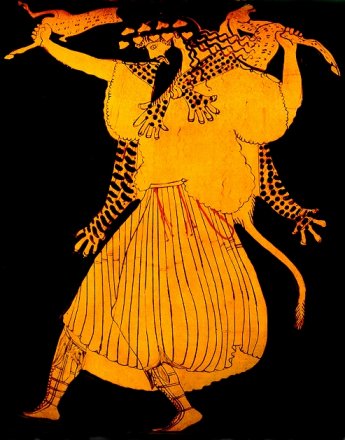

LA TRAGEDIA DELLE

BACCANTI

|

|

EURIPIDE: OPERE 1-3-4

Euripide scrisse esclusivamente opere drammatiche, tranne un carme sepolcrale per gli Ateniesi caduti in Sicilia e un epinicio che celebrava la vittoria olimpica di Alcibiade.

Intere ci restano soltanto diciotto tragedie: Alcesti (438), Medea (431), Ippolito (428), Eraclidi (430-27), Eracle furente (424), Andromaca (426), Ecuba (424), Supplici (422), Troiane (415), Elettra (413), Elena (412), Ione (418), Fenicie (408-9), Ifigenia in Tauride (414), Oreste (408), Ifigenia in Aulide, Baccanti (rappresentate postume nel 405), Reso, della cui autenticità si dubita.

Possediamo anche numerosi frammenti delle tragedie perdute e un dramma satiresco, il Ciclope (anteriore al 425). Inoltre è stato da molti attribuito ad Euripide .

Paragonato al teatro di Eschilo e di Sofocle, quello di Euripide presenta molte novità:

- importanza dell'analisi psicologica dei sentimenti umani;

- valorizzazione delle passioni amorose femminili;

- ricerca dell'elemento patetico e di effetto emotivo;

- revisione dei tradizionali valori religiosi, morali e politici e loro risoluzione in termini scettici e relativistici;

- sforzo per razionalizzare i miti e adeguarli alla realtà del presente, nonché per trovare soggetti originali;

- rifiuto dei toni magniloquenti dei tragici precedenti, a favore della quotidianità, in cui uomo e donna possano riconoscersi;

- uso dettagliato del prologo in funzione espositiva di interpretazioni personali, e che mette gli spettatori a conoscenza degli antefatti, spesso anticipando loro la conclusione della tragedia (i dialoghi, le parole... assumono quindi un ruolo preponderante);

- fisionomia nuova dei cori, minutamente descrittivi e adattati alle esigenze musicali, che divengono pressoché indipendenti dall'azione, cioè i canti, pur essendo altamente poetici, sono quasi avulsi dalle vicende narrate;

- cura dei costumi e della messa in scena.

Euripide rappresentò le problematiche dello Stato ateniese in espansione: i rapporti fra gli uomini, piuttosto che quelli tra l'uomo e la divinità, come invece volevano Eschilo e Sofocle.

Euripide si preoccupò inoltre di portare sulla scena la triste condizione vissuta nella società dalla donna e dagli stranieri. Nelle sue tragedie le figure divine, quando presenti, venivano utilizzate come metafore delle istituzioni sociali, e quindi come tali messe in discussione da una ragione argomentativa avvezza più alle armi del paradosso e dell'assurdo che non a quelle della mediazione e del compromesso.

Euripide ricerca una realtà che non ricorra al trascendente, ma che si avvalga della ragione. Per questi motivi nella sua tragedia assume una notevole importanza l'analisi psicologica, dove si scontrano il pessimismo generato dalla coscienza della miseria umana, frutto, a sua volta, del pregiudizio, e l'ottimismo, che, nutrito dalla fiducia nella ragione, può abbattere i pregiudizi e stabilire migliori rapporti sociali.

Con la sua tendenza a mettere tutto in discussione, Euripide appare seguace dei sofisti. Tendenzialmente i suoi personaggi non sono atei, ma alla ricerca di un dio buono e giusto in cui credere. Tuttavia il male è così dilagante nel mondo, che e il pensiero dell'esistenza della divinità non è sufficiente ad esorcizzarlo.

Euripide si dimostra fiducioso nella ragione umana solo in apparenza, in quanto nei fatti domina nelle sue opere una visione pessimistica della vita, in maniera quindi assai diversa dall'atteggiamento religioso di Sofocle, che cerca conforto nella fede. Sicché, nonostante la varietà degli schemi della sua tragedia, Euripide resta un poeta monocorde, proprio per questo suo approdare continuamente a conclusioni pessimistiche.

Il poeta della debolezza predilige le giovani vite stroncate da una morte prematura e le sue eroine sono creature profondamente deboli, che acquistano per un attimo la forza che non ebbero nella loro triste e breve vita. L'opera di Euripide mira quindi alla commozione del pubblico, motivata da una profonda intuizione del dolore umano, espressa in un lirismo dalla forza poetica irresistibile.

Con lui l'azione si arricchisce di episodi e di situazioni complicate, risolte spesso dall'intervento di una divinità (deus ex machina). Proprio per la varietà dell'intreccio e per l'abilità nello svolgerlo, al fine di suscitare l'interesse degli spettatori, Euripide fu considerato il padre della commedia nuova, che fiorì nella seconda metà del IV sec.

Da vivo, egli non ebbe molta fortuna; le molteplici e ardite innovazioni nella struttura e nello spirito dei suoi drammi gli alienarono in parte il pubblico ateniese. Ma dopo la morte godette di una popolarità che non doveva più venir meno: Luciano di Samosata ha potuto parlare di euripidomania, che si era impadronita del pubblico non solo ad Atene, ma in molte città greche.

Per il suo carattere di "modernità" e per l'interesse sempre attuale dei problemi proposti nei suoi drammi, il teatro di Euripide, molto più di quello di Eschilo e Sofocle, ispirò poeti di ogni tempo e luogo.