TEORICI

Politici Economisti Filosofi Teologi

Antropologi Pedagogisti Psicologi Sociologi...

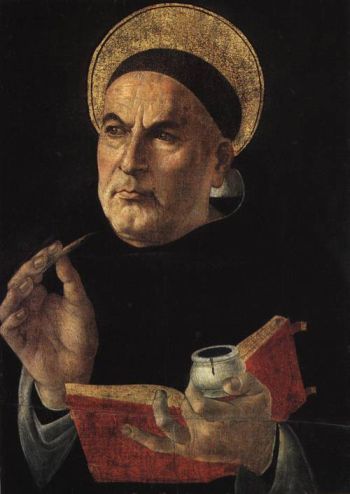

TOMMASO D’AQUINO: la fede si serve di Aristotele e lo perfeziona

I - II - III - IV - V - VI - VII

Tommaso d’Aquino (1225 – 1274) ha per la Chiesa Cattolica il grande merito di aver messo la filosofia aristotelica a servizio della sua verità rivelata.

La Chiesa, però, non gli riconosce subito questo merito: l’arrivo a Parigi di Aristotele, filosofo pagano, accompagnato dai commenti di filosofi infedeli, è così sconvolgente che il progetto tomista di farne il filosofo fondamentale della dottrina cattolica non ha vita facile. Alcune tesi tomiste, infatti, vengono condannate nel 1277 dall’autorità ecclesiastica di Parigi e di Oxford. L’opposizione al tomismo viene condotta dalla scuola francescana, nella sua più generale opposizione all’aristotelismo attraverso il ritorno ad Agostino guidato da Bonaventura da Bagnoregio.

Le condanne vengono revocate con la canonizzazione di Tommaso nel 1323.

Nel Trecento l’autorità di Tommaso cresce insieme a quella del suo Aristotele. Con la Controriforma, il filosofo dei domenicani diventa anche il filosofo dei gesuiti, l’esercito spirituale e culturale che nasce per combattere l’eresia protestante in difesa del papa.

Nel 1568, il papa Pio V proclama Tommaso dottore della Chiesa, insieme a quattro padri della Chiesa d’Oriente: Atanasio, Basilio Magno, Giovanni Crisostomo e Gregorio Nazianzeno.1

Nel 1879, il papa Leone XIII con l’enciclica Aeterni patris lo raccomanda ai fedeli come il filosofo la cui dottrina meglio s’armonizza con la verità cristiana. Da allora Tommaso diventa il filosofo ufficiale della Chiesa Cattolica e Aristotele il Filosofo per antonomasia.

Aristotele, che ha concepito, nel modo più esplicito, la filosofia come attività umana indipendente, libera, come l’attività che ha in se stessa il proprio fine, diventa, in versione tomista, il campione della filosofia a servizio!

Bertrand Russell, al termine della sua presentazione di Tommaso, scrive:

“Nell’Aquinate c’è ben poco del vero spirito filosofico. A differenza del Socrate platonico, egli non segue il ragionamento ovunque questo possa condurlo. Non è impegnato in una ricerca di cui è impossibile conoscere in anticipo il risultato. Prima di cominciare a filosofare, conosce già la verità, che è quella annunciata dalla fede cattolica. Se Tommaso può trovare argomenti apparentemente razionali in appoggio a qualche parte della sua fede, tanto meglio; se non può, deve solo rifarsi alla Rivelazione. Trovare argomenti a sostegno di una conclusione già data in anticipo non è filosofia, ma solo una forma particolare di apologetica. Non posso quindi accettare che Tommaso meriti di essere posto su uno stesso piano con i migliori filosofi della Grecia o dei tempi moderni”.2

Bertrand Russell ha ragione. Tommaso è nella numerosa compagnia di tutti coloro che, cattolici o di altra fede, religiosa e/o politica, amano la filosofia non per la sua libertà di movimenti ma per l’utilità dei suoi servizi. In questa compagnia, però, la sua è sicuramente una figura di prima grandezza e i suoi scritti sono molto interessanti anche per chi non condivida il suo asservimento della filosofia, così come gli argomenti giuridici dell’arringa in tribunale di un abile e geniale avvocato possono essere interessanti per uno studioso di diritto.

Che cosa chiede Tommaso alla filosofia?

Tommaso assegna alla filosofia tre compiti nei confronti della fede:

- produrre i preamboli della fede, cioè dimostrare le verità necessarie alla fede, in particolare l’esistenza di Dio, senza la cui dimostrazione non si può credere nella verità rivelata da Dio;

- chiarire alcune verità rivelate con opportune similitudini; render chiaro, cioè, che le verità rivelate che non si possono dimostrare con rigore razionale, come la trinità, l’incarnazione e la creazione nel tempo, sono compatibili e non in conflitto con la ragione;

- respingere gli attacchi alla fede, demolendo con la ragione gli argomenti degli infedeli contro le verità di fede.

Tommaso vede in Aristotele il filosofo che meglio si presta a questo servizio.

Dal suo maestro Alberto Magno ha imparato che Aristotele, liberato dalle interpretazioni averroistiche e corretto nei punti che ne fanno un nemico della fede, può diventare una nuova straordinaria risorsa per la fede cattolica. Aristotele va riformato, non respinto!

Va, però, riformato in profondità. Non bastano gli aggiustamenti parziali di Alberto Magno sulle questioni in cui Aristotele appare in contrasto con le verità di fede. Ci vuole una riforma fondamentale che orienti tutto il sistema aristotelico al servizio richiesto. Ci vuole un intervento sul cuore di Aristotele, sulla sua teoria dell’essere e della sostanza, poco compatibile con il dogma della creazione, cuore della fede.

Per Aristotele, infatti, tutti gli esseri, per quanto diversi, hanno in comune l’essere degli esseri, ciò che ne fa degli esseri, la loro sostanza. Questo significato univoco di essere mette sullo stesso piano ontologico tutte le cose che sono, dalle più spregevoli fino alla perfezione stessa dell’atto puro: la diversità del loro valore, per quanto profonda, non toglie che esse siano delle cose che sono, degli esseri nel significato fondamentale della parola, delle sostanze. La differenza di valore (assiologica) non è anche differenza di realtà (ontologica). La sostanza di un sasso, in quanto sostanza, non è meno sostanza delle sostanze di più alto valore estetico, morale, ecc. La sostanza aristotelica significa ciò che di necessario c’è in ogni cosa che è, sia essa di altissimo o d’infimo valore. Anche un sasso, in quanto sostanza, ha il suo essere necessario, venendo meno il quale, non è più il sasso che è.

Per un cristiano, però, usare le parole essere e sostanza, con lo stesso significato, per tutte le cose significa non vedere la differenza ontologica, abissale, che passa tra il Creatore e le creature. Significa non aver bisogno di Dio e della sua attività creatrice per spiegare l’esistenza delle cose. Non a caso, infatti, in Aristotele non c’è creazione e il mondo è eterno.

Sviluppando un’idea di Avicenna, Tommaso divide l’essere aristotelico in divino e creaturale. Elabora la teoria dell’analogia dell’essere: le cose create hanno realtà, sostanza, analoga ma non uguale a quella divina.

Tommaso apre chirurgicamente la sostanza aristotelica e vi introduce la distinzione tra essenza ed esistenza. Questi due elementi concettuali della sostanza fanno dell’unica sostanza aristotelica due sostanze, non del tutto diverse ed eterogenee, ma distinte, in base al rapporto che hanno in esse: in Dio, infatti, coincidono, nelle cose create no. Dio esiste di per sé: il rapporto tra la sua essenza e la sua esistenza è necessario. Tutte le altre cose, invece, esistono perché create: il rapporto tra la loro essenza e la loro esistenza è possibile.

La parola essere ha quindi questa differenza di significato: Dio è necessario, cioè non può non esistere, le cose create sono possibili, hanno l’essere in potenza, possono esistere ma per diventare reali hanno bisogno di Dio, devono essere create. L’essere divino ha la sua ragion d’essere in sé, l’essere creaturale ce l’ha in altro, in Dio. Dio è l’essere la cui nozione spiega la propria esistenza e l’esistenza di tutti gli altri esseri. Gli altri esseri non hanno nella propria essenza la spiegazione della propria esistenza: la loro esistenza esige l’esistenza di Dio per essere spiegata.

Tra l’essere divino e l’essere delle altre cose c’è la differenza che passa tra la luce che illumina e la luce delle cose illuminate. Dio è l’essere in senso pieno ed assoluto, le altre cose, ricevendo da Dio il loro essere, hanno l’essere perché ne partecipano, hanno l’essere in senso limitato e dipendente.

Con questa riforma Tommaso neoplatonizza profondamente Aristotele. Così riformata, la teoria dell’essere non solo diventa compatibile con la fede nella creazione, ma trova in essa la risposta razionale che la ragione da sola non trova. La fede va oltre, non contro la ragione. Servita dalla ragione, va dove la ragione non arriva e raggiunge la verità che manca alla ragione.

Aristotele, che tanto sconcerto ha suscitato nella cattolica Parigi, dopo l’intervento di riforma tomista, si presta magnificamente a servire la fede. Corretto per servire la fede, l’aristotelismo di Tommaso si apre a ricevere da essa l’integrazione di verità cui non può arrivare con le sue sole forze, ma di cui avverte la necessità. Asservito e perfezionato! Fede e ragione possono e devono stare insieme. Tommaso supera sia il fideismo degli antiaristotelici che la separazione degli averroisti della verità di fede (la creazione) dalla verità di ragione (l’eternità del mondo).

Non ci sono due verità in conflitto, ma c’è una verità di ragione, aristotelica, anzi tomistica, che ha nella verità di fede, cristiana, la propria integrazione. Tommaso introduce tra fede e ragione una distinzione, che garantisce alla ragione una certa autonomia, la rende utile alla fede e capace di ricevere dalla fede la risposta ai problemi che essa non riesce a risolvere da sola.

La distinzione di Tommaso è ben diversa dalla separazione averroistica di fede e ragione, non rompe il loro rapporto portando a conflitti di verità coperti dalla teoria poco convincente della doppia verità, di fede e di ragione. E’ una distinzione che articola il rapporto senza mai romperlo, perché si regge sulla distinzione ontologica proposta dalla teoria dell’analogia dell’essere.

Per Tommaso tra l’uguale e il diverso, a proposito di significati dell’essere, c’è l’analogo, cioè la distinzione che, dividendo l’unità senza romperla, evita la confusione dell’uguale e la separazione del diverso.

La mediazione metafisica di Tommaso rende possibile parlare di Dio e delle cose, usando la stessa parola essere e riconoscendo la differenza dell’essere divino dall’essere creaturale, senza fare di Dio un essere totalmente altro di cui la parola della ragione non può dire nulla (teologia negativa) né un essere di cui la ragione possa parlare come delle altre cose (teologia positiva). L’analogia aiuta la ragione a parlare di Dio, senza straparlare. Questa mediazione metafisica fonda tutte le altre mediazioni tomiste e ne consente l’organizzazione sistematica. Tommaso è il filosofo delle mediazioni e del rigore sistematico al servizio della fede.

Note

1 Si aggiungono a quelli, tutti occidentali, proclamati nel 1298: Ambrogio, Agostino, Girolamo e papa Gregorio I. Non è un caso che, nel momento in cui l’Occidente cristiano si spacca, la Chiesa Cattolica si ricordi delle sue lontane origini comuni con l’Oriente e decida di proclamare tra i suoi dottori degli antichi padri orientali. Oggi i dottori della Chiesa sono 33. Ne fanno parte anche tre donne: Caterina da Siena e Tersa d’Avila dal 1970, Teresa di Lisieux dal 1997.

2 Bertrand Russell, Storia della filosofia occidentale, Longanesi, Milano 1966, secondo volume, pag. 603.

Fonte: ANNO ACCADEMICO 2010-11 - UNIVERSITA’ POPOLARE DI TORINO

Torino 10 maggio 2010

Giuseppe Bailone ha pubblicato Il Facchiotami, CRT Pistoia 1999.

Nel 2006 ha pubblicato Viaggio nella filosofia europea, ed. Alpina, Torino.

Nel 2009 ha pubblicato, nei Quaderni della Fondazione Università Popolare di Torino, Viaggio nella filosofia, La Filosofia greca.

Due dialoghi. I panni di Dio – Socrate e il filosofo della caverna (pdf)

Plotino (pdf)

L'altare della Vittoria e il crocifisso (pdf)

Testi

- Stagnitta Antonino, Laicità nel Medioevo italiano. Tommaso d'Aquino e il pensiero moderno, Armando

- Miethke Jürgen, Ai confini del potere. Il dibattito sulla potestas papale da Tommaso d'Aquino a Guglielmo d'Ockham, EFR

- Chalmeta Gabriel, La giustizia politica in Tommaso d'Aquino. Un'interpretazione di bene comune politico, Armando

- Pizzorni Reginaldo M., La filosofia del diritto secondo s. Tommaso d'Aquino, ESD-Edizioni Studio Domenicano

- Di Blasi Fulvio, Dio e la legge naturale. Una rilettura di Tommaso d'Aquino, ETS

- Pizzorni Reginaldo M., Diritto naturale e diritto positivo in s. Tommaso d'Aquino, ESD-Edizioni Studio Domenicano

- De Bertolis Ottavio, Il diritto in san Tommaso d'Aquino. Un'indagine filosofica, Giappichelli

- Pizzorni Reginaldo M., Diritto, morale, religione. Il fondamento etico-religioso del diritto secondo san Tommaso d'Aquino, Urbaniana University Press

- Pizzorni Reginaldo M., Il diritto naturale dalle origini a s. Tommaso d'Aquino, ESD-Edizioni Studio Domenicano

- Valsecchi Alfonso, Il fine dell'uomo nella teologia di Tommaso d'Aquino. Un percorso attraverso le opere maggiori, Pontificia Univ. Gregoriana

- Il concetto di lavoro manuale in s. Tommaso d'Aquino, ESD-Edizioni Studio Domenicano

- Cenacchi Giuseppe, Il lavoro nel pensiero di Tommaso d'Aquino, Nuova Coletti

- Langholm Odd, L'economia in Tommaso d'Aquino, Vita e Pensiero

- Brock Stephen L., Azione e condotta. La teoria dell'azione in Tommaso D'Aquino, Università della Santa Croce

- Lineamenti di un umanesimo cristiano nel pensiero di s. Tommaso d'Aquino. Atti della 2ª Seduta pubblica (il 3 novembre 1997), Libreria Editrice Vaticana

- Torrell Jean-Pierre, Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d'Aquino, ESD-Edizioni Studio Domenicano

- Taurisano Innocenzo, La vita e l'epoca di s. Tommaso d'Aquino, ESD-Edizioni Studio Domenicano

- Dal Sasso Giacomo; Coggi Roberto, Compendio della Somma teologica di san Tommaso d'Aquino, ESD-Edizioni Studio Domenicano

- Morerod Charles, Antropologia e salvezza dei non cristiani secondo Tommaso d'Aquino, Campania Notizie

- Strumia Alberto, Che cos'è una religione. La concezione di Tommaso d'Aquino di fronte alle domande odierne, Cantagalli

- Curcio Gennaro G., Amore-passione, amore-dilezione. Un confronto-intreccio tra san Tommaso d'Aquino e Dante Alighieri, Aracne

- Kostko Giovanni, Beatitudine e vita cristiana nella Summa theologiae di s. Tommaso d'Aquino, ESD-Edizioni Studio Domenicano

- Berselli Luigi; Testi Claudio A., Dimostrazione e induzione in Tommaso d'Aquino, Tipografia Commerciale

- Salucci Alessandro, Epistemologia e verità nel XX secolo. Un dialogo con Popper, Bachelard, Tommaso d'Aquino, Angelicum University Press

- Kluxen Wolfgang, L'etica filosofica di Tommaso d'Aquino, Vita e Pensiero

- Vanni Rovighi Sofia, Introduzione a Tommaso d'Aquino, Laterza

- Konrad Michael, Precetti e consigli. Studi sull'etica di San Tommaso d'Aquino a confronto con Lutero e Kant, Lateran University Press

- Maritain Jacques, Tommaso D'Aquino. Il dottore angelico, Cantagalli

- Petagine Antonio, Aristotelismo difficile. L'intelletto umano nella prospettiva di Alberto Magno, Tommaso d'Aquino e Sigieri di Brabante, Vita e Pensiero

- Tommaso d'Aquino e il mondo bizantino, Eva Edizioni

- Huguenin Marie-Joseph, Memoria e speranza in Giovanni della Croce e Tommaso d'Aquino, OCD

- Brock Stephen L., Tommaso d'Aquino e l'oggetto della metafisica, Armando

- D'Aquino Tommaso, CEDAM

- Paillerets Michel de, Tommaso d'Aquino, Dadò

- Pesch Otto H., Tommaso d'Aquino. Limiti e grandezza della teologia medievale. Una introduzione, Queriniana

- Weisheipl James, Tommaso d'Aquino. Vita, pensiero, opere, Jaca Book

- Eco Umberto, Problema estetico in Tommaso d'Aquino, Bompiani

- Samek Lodovici Giacomo, La felicità del bene. Una rilettura di Tommaso d'Aquino, Vita e Pensiero

- Ledda Antonio, Le fenomenologia tra essenza ed esistenza. Husserl e Tommaso d'Aquino a confronto, Carocci

- De Anna Gabriele, Realismo metafisico e rappresentazione mentale. Un'indagine tra Tommaso d'Aquino e Hilary Putnam, Il Poligrafo

- D'Avenia Marco, La conoscenza per connaturalità in s. Tommaso d'Aquino, ESD-Edizioni Studio Domenicano

- Colafati Natale, L'actus essendi in san Tommaso d'Aquino, Rubbettino

- McInerny Ralph M., L'analogia in Tommaso d'Aquino, Armando

- Scienza, analogia, astrazione. Tommaso d'Aquino e le scienze della complessità, Il Poligrafo

- Charamsa K. Olaf, L'immutabilità di Dio. L'insegnamento di san Tommaso d'Aquino nei suoi sviluppo presso i commentatori, Pontificia Univ. Gregoriana

- Robiglio Andrea, L'impossibile volere. Tommaso d'Aquino, i tomisti e la volontà, Vita e Pensiero

- Mondin Battista, La metafisica di s. Tommaso d'Aquino e i suoi interpreti, ESD-Edizioni Studio Domenicano

- Steiner Rudolf, La filosofia di Tommaso d'Aquino, Editrice Antroposofica

- Schönberger Rolf, Tommaso d'Aquino, Il Mulino

- Gagliardi Antonio, Tommaso d'Aquino e Averroè. La visione di Dio, Rubbettino

- Nardi Bruno, Tommaso d'Aquino. Trattato sull'unità dell'intelletto contro gli averroisti, Fondazione CISAM

- Ventimiglia Giovanni, Differenza e contraddizione. Il problema dell'essere in Tommaso d'Aquino: esse, diversum, contradictio, Vita e Pensiero

- Elders Leo, La metafisica dell'essere di san Tommaso d'Aquino in una prospettiva storica. Vol. 1: L'Essere comune; Vol. 2: La teologia filosofica, Libreria Editrice Vaticana

- Di Maio Andrea, Il concetto di comunicazione. Saggio di lessicografia filosofica e teologica sul tema di «Comunicare» in Tommaso d'Aquino, Pontificia Univ. Gregoriana

- Mondin Battista, Dizionario enciclopedico del pensiero di san Tommaso d'Aquino, ESD-Edizioni Studio Domenicano

-

L'ultimo viaggio di Tommaso d'Aquino

Putallaz François-Xavier ; Piemme - Torrell Jean-Pierre, Tommaso d'Aquino. Maestro spirituale, Città Nuova

- Mondin Battista, La cristologia di san Tommaso d'Aquino. Origine, dottrine principali, attualità, Urbaniana University Press

- Iammarrone Giovanni, Gesù Cristo e la Chiesa in san Tommaso d'Aquino, Miscellanea Francescana

- Salatiello Giorgia, L'autocoscienza come riflessione originaria del soggetto su di sé in san Tommaso d'Aquino, Pontificia Univ. Gregoriana

- Ferraro Giuseppe, Lo spirito e l'«Ora» di Cristo. L'esegesi di san Tommaso d'Aquino sul quarto vangelo, Libreria Editrice Vaticana

- Chenu Marie-Dominique, San Tommaso d'Aquino e la teologia, Gribaudi

- Livi Antonio, Tommaso d'Aquino. Il futuro del pensiero cristiano, Mondadori

- Sanguineti Juan J., La filosofia del cosmo in Tommaso d'Aquino, Ares

Download

- Claudio Attardi, Il significato di teologia negli scritti di San Tommaso d’Aquino (pdf-zip)

- Tiziana Suarez-Nani, Universalità e individualità del male: note sul rapporto tra peccato originale e male morale secondo Tommaso d’Aquino (pdf-zip)