STORIA DEL MEDIOEVO

Feudalesimo e Cristianesimo medievale

BISANZIO NELL’IMMAGINARIO DEI MANUALI SCOLASTICI

DI STORIA MEDIEVALE

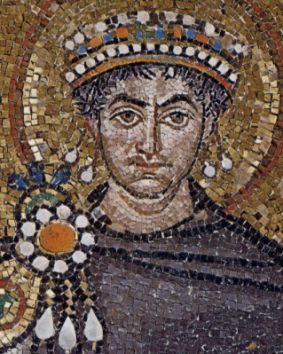

In un qualunque manuale scolastico di storia medievale, il tema principale dedicato al regno millenario dei bizantini è quello dell’epoca giustinianea. Tutto il resto viene generalmente liquidato in qualche paragrafo sparso qua e là.

Perché si accentua l’importanza di Giustiniano? Il motivo è semplice: perché sino a questo imperatore non vi è stata una sostanziale differenza tra cattolici e ortodossi. Sicuramente non vi era sul piano dogmatico, e anche su quello politico l’intera cristianità riconosceva un’unica realtà imperiale: tutti gli altri sovrani o erano re delle proprie genti o erano “patrizi romani” (titolo che indicava una sorta di vassallaggio nei confronti del basileus).

Le differenze tra cattolici e ortodossi han cominciato a farsi sentire sul piano politico con l’incoronazione di Carlo Magno, preceduta dalla rottura ideologica del Filioque nel Credo (rottura che i cattolici curiosamente definiscono col termine di “scisma di Fozio”).

Prima di allora la chiesa romana s’era limitata a ostacolare il progetto di riunificazione dell’ex impero romano sotto l’egida di Bisanzio, anche a costo di favorire la penetrazione barbarica in occidente. Questo perché non aveva mai accettato il trasferimento costantiniano della capitale da Roma a Bisanzio.

In questa resistenza ad oltranza, il papato aveva cercato di prevalere su ogni altra cattedra episcopale della civitas cristiana e di acquisire quanti più beni possibili.

Infatti, quando si sentì sufficientemente forte sul piano economico, per rivendicare anche un potere politico, lo fece incoronando imperatore Carlo Magno, in totale dispregio del fatto che un imperatore esisteva già.

Ma come viene presentato Giustiniano? Bisogna prima fare un passo indietro e parlare dei due imperatori che l’hanno preceduto: Zenone e Giustino.

Del primo si dice che mandò in Italia gli Ostrogoti per liberarsi degli Eruli di Odoacre, di religione ariana. In realtà, si precisa, lo fece perché gli Ostrogoti premevano sui confini orientali (anche i Goti infatti erano ariani, per cui non vi sarebbe stata differenza). Con ciò quindi si fa capire che l’Italia, per Zenone, non valeva nulla.

Tuttavia con gli Ostrogoti l’Italia ebbe 30 anni di pace. Dunque perché con Giustino l’impero volle disfarsi anche di questa popolazione? Forse perché era anch’essa ariana? No, il motivo era che Bisanzio voleva annettersi l’intera Italia.

Cioè lo storico vuol far credere che mentre Bisanzio aveva motivi ideali sul piano formale, sul quello sostanziale invece aveva i sordidi motivi dell’interesse di potere.

Lo dimostra il fatto (storiografico) che il basileus viene sempre dipinto come un uomo senza scrupoli, continuamente ansioso d’intromettersi nelle questioni teologiche e di sottomettere politicamente la chiesa (cesaropapismo).

Per converso, la chiesa romana viene presentata come la paladina della libertà dell’occidente: libertà religiosa (cattolici contro ortodossi e contro impero), culturale (latino contro greco), economica (potere spirituale poggiante su quello temporale) e politica (autorità imperiale non indipendente ma riconosciuta dal papato).

Quando si inizia a parlare di Giustiniano, lo si definisce addirittura come “l’ultimo grande imperatore romano”! Tutti gli altri imperatori che si sono succeduti sino al 1453, cioè per altri 888 anni, dalla data della sua morte, è come se non fossero mai esistiti.

Ma perché Giustiniano fu grande?

Perché cercò di riunificare tutto l’impero cacciando i barbari dall’Africa, dalla Spagna, dall’Italia, anche se, a causa della forte resistenza ostrogota, ridusse l’Italia a un cumulo di macerie;

perché riprese il controllo commerciale del Mediterraneo;

perché riorganizzò l’amministrazione dello Stato, sviluppò il commercio, l’artigianato, l’architettura ecc., e produsse quel capolavoro giuridico chiamato Corpus iuris civilis.

Insomma Giustiniano in tanto fu grande in quanto assomigliava ai migliori imperatori pagani del passato mondo romano. Tuttavia la sua idea di ricostruire il vecchio impero in nome del cristianesimo morì con lui. Si parla della sua “utopia” come se fosse stato un suo problema personale e non un’esigenza dell’intera cristianità.

Quando infatti si comincia a dire che il progetto fallì perché i Visigoti si ripresero la Spagna, i Longobardi entrarono in Italia, i Berberi e i Mauritani si ribellavano continuamente in Africa e i Persiani premevano a oriente, si tralascia del tutto di dire che la chiesa romana non fece assolutamente nulla in occidente per favorire la realizzazione di quel piano. Anzi lo ostacolò: dapprima con una forma di resistenza passiva, che impediva ai bizantini di concertare le forze in funzione anti-gota; poi col favorire l’ostilità monofisita delle forze copte dell’Egitto e siriane nei confronti del potere centrale dell’impero; infine con l’avvallo all’ingresso longobardo in Italia, onde impedire a Bisanzio, dopo la vittoria sui Goti, di potersi insediare in tutta tranquillità nella penisola (cfr la controversia dei tre capitoli).

Il papato infatti aveva bisogno di un’Italia divisa sul piano territoriale, per meglio esercitare i propri tentativi egemonici; e a partire dall’ingresso dei Longobardi, essa resterà divisa sino all’unificazione di fine Ottocento.

Detto questo, si aggiunge che, avendo dovuto sostenere ingenti spese per le numerose e faticosissime guerre su più fronti, Giustiniano aveva prosciugato le casse dello Stato, sicché i suoi successori dovettero privilegiare gli aspetti del risanamento interno, interessandosi dell’Italia solo per motivi fiscali.

La questione delle tasse diverrà cruciale per sostenere le finanze dello Stato, ma anche per sostenere la tesi, propria degli storici papisti, secondo cui la chiesa romana aveva tutto l’interesse a staccarsi dal dominio di Bisanzio.

I bizantini saranno sempre odiati a causa del loro rapace fiscalismo e causa del loro cesaropapismo. Di fronte a una situazione del genere, era dunque giusto che in occidente fosse la chiesa romana a porsi a capo della cristianità.

Ovviamente si tace del tutto sia il fatto che in occidente la chiesa esercitava quello che poi venne definito col termine di “papocesarismo” (l’imperatore come braccio secolare della chiesa), sia il fatto che in oriente il fiscalismo bizantino era una prerogativa dello Stato, esercitata nei confronti di qualunque cittadino, anche di quello possidente, cosa che nell’Europa feudale occidentale non è mai avvenuto, proprio perché la gestione del potere politico era personalistica (basata sul vassallaggio) e non istituzionale.

Bisanzio in Italia - Storia dell'esarcato d'Italia - Lo scisma dei Tre capitoli - L'esicasmo e la controversia palamitica - Storia dello scisma tra oriente e occidente

Vedi anche Storiografia bizantina. Quello che non c'è nei libri di storia