LA STORIA CONTEMPORANEA

dalla prima guerra mondiale ad oggi

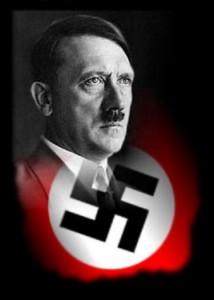

POLITICA E IDEOLOGIA DEL NAZISMO

- Nella dittatura nazista la Costituzione non aveva alcun valore. Nessun

organo istituzionale era in grado di esprimere una propria volontà politica

e non esisteva alcuna divisione dei poteri. Hitler era l'unica fonte del

diritto e di ogni potere, tant'è che l'ultima riunione del governo si tenne

nel 1938. Egli non si sentiva affatto un'istituzione dello Stato, cui

venivano attribuiti determinati poteri, ma piuttosto l'incarnazione vivente

della comunità popolare nazionale.

Naturalmente sul piano politico-amministrativo il sistema nazista era una pluralità di centri di potere gestiti da uomini di fiducia di Hitler, cui dovevano rendere conto personalmente: il partito (gestito prima da Hess, poi da Bormann), la Gestapo (polizia politica segreta) e le SS (gestite da Himmler), la TODT (edilizia pubblica e occupazione, gestita da Speer), il Piano quadriennale per l'economia (gestito da Göring), le organizzazioni del consenso (gestite da Goebbels), ecc.

Il nazismo finì col creare nuovi organismi amministrativi, indipendenti da qualunque istituzione statale, direttamente controllati dal partito.

- Si può capire il nazismo mettendolo anche a confronto col fascismo:

Analogie:

- entrambi i partiti fanno leva sul bisogno di ordine e di sicurezza economica dopo il disastro della guerra e del dopoguerra (per la Germania decisivo fu anche il crac borsistico del 1929, che impedì agli Stati Uniti di continuare a finanziarla);

- rifiutano il parlamentarismo, le ideologie sociale-comuniste e liberista;

- edificano uno Stato totalitario, imperniato sulla figura carismatica del capo;

- istituiscono organizzazioni di massa per inquadrare e indottrinare i cittadini in ogni loro aspetto sociale;

- rifiutano i patti di Versailles e mostrano ambizioni imperialistiche;

- l'organizzazione socio-economica di tipo corporativo, mediante cui i lavoratori restano sottomessi agli imprenditori, per quanto lo Stato si presenti come equidistante.

Differenze:

- la matrice ideologica del nazismo è già esplicitata nel Mein Kampf; quella fascista invece deve il suo principale contributo non a Mussolini ma soprattutto al filosofo Gentile e sul piano giuridico al giurista Rocco;

- la concezione totalizzante della razza e l'antisemitismo sono parte organica del nazismo; in Italia invece le questioni razziali e antisemite s'impongono solo a partire dal 1938, dopo la stretta alleanza con la Germania;

- le conseguenze dei rispettivi razzismi sono molto più tragicamente coerenti nel nazismo;

- il Senato del partito nazista (che avrebbe dovuto essere l'equivalente del Gran Consiglio fascista) non vide mai la luce, in quanto Hitler fu sempre contrario alla costituzione di un organo responsabile per la scelta del suo successore;

- Hitler aveva una concezione meramente propagandistica della politica e non s'interessava ai compiti quotidiani dell'amministrazione dello Stato, del governo e del partito. Né ha mai favorito, all'interno del proprio partito, alcun dibattito politico; anzi, egli tendeva a fornire ai suoi sottoposti soltanto informazioni sommarie, appena sufficienti a eseguire determinati ordini, per i quali i funzionari locali disponevano di un potere assolutamente arbitrario.

- Il fatto che sia il nazismo che il fascismo abbiano cercato d'imitare il socialismo (che a quel tempo si presentava nella forma statale dello stalinismo) non va considerato come una stranezza. Le società antagonistiche conservano sempre un complesso di colpa verso ciò che per loro rappresenta la verità e che perciò devono necessariamente negare per poter continuare ad essere quel che sono. Nella stessa Apocalisse giovannea si parla di un nemico terribile chiamato "Anticristo", cioè di uno che assume le sembianze del rivale (che è giusto, onesto, vero...), per nascondere la sua vera natura, che è malvagia, perversa, con la quale è in grado d'ingannare facilmente gli sprovveduti, inducendoli a compiere cose che, in un altro contesto, non avrebbero mai fatto.

Si è qui in presenza di una sorta di plagio collettivo, in cui milioni di persone si autoconvincono d'essere nel giusto solo perché vedono incarnata la verità in un individuo che per loro rappresenta simbolicamente un archetipo a tutti noto.

Chiamare Mussolini (ma ciò poteva valere anche per Hitler) "l'uomo della provvidenza" rientra in questa forma d'ideologia mistica. Il dittatore diventa una specie di "Cristo", l'Unto del Signore, che deve combattere un nemico irriducibile, ma, al tempo stesso, deve dimostrare d'avere alcune sue caratteristiche fondamentali, almeno all'apparenza, come appunto il senso della giustizia, l'esigenza della verità, l'onestà intellettuale... Le quali virtù però non vogliono presentarsi in maniera ingenua, in quanto devono realizzare degli obiettivi irrinunciabili, costi quel che costi.

Questi terribili dittatori, che personalmente non farebbero del male a una mosca, si fanno responsabili, grazie al plagio collettivo, di infinite e innominabili atrocità. Si sfrutta un'esigenza sana di riscatto, di emancipazione, di giustizia per indurre le popolazioni a compiere i crimini più orrendi. Infatti è sufficiente individuare un capro espiatorio (ebrei, slavi, comunisti ecc.) per convogliare verso questo obiettivo tutto il proprio odio e risentimento, che deve presentarsi come qualcosa di assolutamente collettivo.

In queste situazioni, così tragiche e paradossali, è impossibile rinsavire finché il dittatore vince le sue battaglie, sfugge agli attentati contro di lui, si avvale di un apparato repressivo sempre più vasto ed efficace. Fascisti e nazisti non sono rinsaviti da soli, cioè non si sono svegliati da soli dall'ipnosi collettiva: hanno avuto bisogno di gravissime sconfitte militari in Russia. È stato solo in quel momento che per la prima volta hanno capito che il loro duce non era invincibile come appariva e che stava mentendo sulla propria infallibilità. Sono diventati antifascisti e antinazisti semplicemente perché si era infranto il sogno di una vittoria su quei popoli considerati più deboli. Propriamente parlando non avevano maturato il senso della democrazia, ma solo quello della sconfitta, cioè si erano convinti d'essere stati traditi. All'interno di questa ottica, diventare da fascisti a comunisti sarebbe stata una scelta del tutto naturale, una forma di rivalsa contro l'eroe che li aveva traditi.

- Che cosa fu il nazi-fascismo? Un tentativo inutile di procrastinare il più a lungo possibile qualcosa di inevitabile: la transizione dal capitalismo al socialismo. Il nazismo fu più spietato in questo, perché, avendo una tradizione protestantica molto più consolidata, non poteva che esserlo. Sotto il protestantesimo infatti l'individuo rinuncia alla propria libertà personale per poterla realizzare come libertà statale. Il principio assoluto diventa quello del dovere per il dovere, secondo la nota formulazione kantiana. Tutto diventa lecito quando si compie per il bene dallo Stato. L'individuo, in sé, è soltanto una mera astrazione, diceva Hegel.

In un certo senso anche il fascismo tentò di "protestantizzare" la società, usando la mistica di un capo laico sempre onnipotente e onnisciente, ma l'Italia cattolica, sempre ostile a idolatrare i capi di Stato (visti come rivali dell'unico "capo" in cui crede), aveva maggiori anticorpi per difendersi da queste pretese. Sin dai tempi degli imperatori l'Italia comunale e signorile non si era piegata.