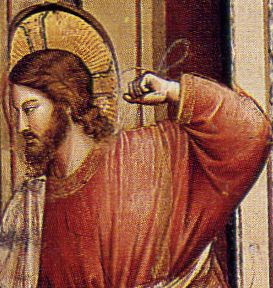

Giotto, Cacciata dei mercanti dal tempio, Cappella degli Scrovegni, Padova

Giotto, Cacciata dei mercanti dal tempio, Cappella degli Scrovegni, Padova

Libro primo

I Vangeli e il loro retroterra storico-culturale

4. LA DIVINIZZAZIONE DI GESù OVVERO IN CHE MODO MATTEO E LUCA PERFEZIONARONO IL PIù ANTICO TESTO DI MARCO

Abbiamo appreso a ben distinguere tra il Figlio di Dio del Vangelo di Giovanni e della teologia sinottica, e l'uomo Gesù, il Maestro messianico, taumaturgo e profeta, quale viene delineato dagli strati più antichi della tradizione.

(Il teologo Windisch)

Il processo di divinizzazione di Gesù, chiaramente individuabile nel Nuovo Testamento, un tempo, in modo assolutamente semplicistico, veniva così formulato: il più antico Evangelista descrive un uomo, i Vangeli più recenti di Matteo e Luca delineano in singoli passi una sorta di semidio, il Vangelo canonico più recente e i Vangeli Apocrifi successivi un dio, che solo esteriormente appare come un uomo (D. Nielsen, 37).

Tale evoluzione è piuttosto grossolana, giacché anche nel Vangelo più antico la distanza dalla figura storica è stata accuratamente accresciuta dalla tradizione orale e dagli interventi dell'autore, e Gesù non compare semplicemente come profeta, bensì come il misterioso Figlio di Dio; il che non era nulla di nuovo, se è vero che nell'antichità molti personaggi sono apparsi sulla scena come dèi o figli di dio e venerati anche come tali 1. Già nel V.T. gli Angeli venivano definiti "figli di Dio" 2, ma il titolo di "figlio di Dio" è attestato anche per figure storiche come Pitagora, Platone, Augusto, Apollonio di Tiana e altri 3.

Gli Evangelisti contrappongono a tutti questi "figli di dio" il loro "Figlio di Dio", anche se Marco si serve ancora piuttosto raramente di questa espressione: per due volte la usa una voce proveniente dal cielo, altre due volte se ne servono gli spiriti maligni (Mc. 1, 11; 9, 7; 3, 11; 5, 7); e infine si trova in una lezione assai sospetta del primo versetto del Vangelo e nella confessione del centurione sotto la croce: "In verità, quest'uomo è stato il figlio di Dio" (Mc. 15, 39). Una frase della cui autenticità dubitano tutti i teologi critici, anche per il fatto che la conversione del boia era un motivo letterario diffuso, che trova riscontri anche nelle cronache sui martiri ebrei 4.

In ogni caso, pur prescindendo da queste definizioni nel complesso piuttosto dubbie, in Marco, Gesù - chiamato undici volte "Maestro" e tre volte "Rabbi" - non viene mai concepito affatto preesistente e identico a Dio, come accadrà nel dogma elaborato successivamente.

Nel Vangelo di Marco Gesù non è onnipotente,

né onnisciente né assolutamente buono

Non è onnipotente, perché Marco ci informa che a Nazareth Gesù "non poté compiere alcun miracolo"; è vero che l'Evangelista attenua la sua affermazione soggiungendo subito dopo: "ad eccezione di alcuni malati, che guarì con l'imposizione delle mani", ma già in Matteo avviene la correzione "non molti miracoli" 5. Sempre in Marco, Gesù non è nemmeno onnisciente: infatti, dice chiaramente a proposito del giorno del Giudizio, che nessuno ne conosce il momento preciso, ad eccezione di Dio, "neppure il Figlio" (Mc. 13, 32; anche 13, 30). Tale espressione rivelatrice si trova anche in Matteo (Mt. 24, 36), ma certamente non per caso essa manca in una serie di importanti manoscritti del Vangelo di Matteo, e Luca la tralascia del tutto. Ai Padri della Chiesa del IV secolo, invece, l'ignoranza di Gesù apparve tanto funesta, che, contro l'evidenza testuale della Bibbia, la negarono tout court 6, la considerarono un falso (Ambros. De fide, 5, 8) o la stravolsero del tutto (Basil. Ep. 236, 2).

Sempre a questo riguardo sia consentito accennare al fatto che Matteo omette parecchie domande di Gesù. In Marco Gesù domanda allo spirito dell'ossesso: "Come ti chiami?", e in occasione del pasto dei Cinquemila chiede: "Quanti pani abbiamo?", "quanti cesti pieni di tozzi avete raccolto?"; e nella guarigione di un fanciullo: "Per quanto tempo ha patito di questo male?". Ma tutte queste e altre domande vengono sistematicamente soppresse da Matteo 7.

E infine, Gesù in Marco non è assolutamente buono, perché a un ricco che lo definisce "buono" risponde: "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, soltanto Dio" (Mc. 10, 18). Gesù, dunque, non pensa affatto di equipararsi a Dio. Però Matteo, che scrive dopo, corregge Marco in modo maldestro, ma in vista del futuro dogma, facendo dire a Gesù: "Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono" (Mt. 19, 17).

I due padri di Gesù

Dal seme di Davide, certo, ma anche dallo Spirito Santo.

(Ignazio di Antiochia) 8

La maggior parte degli antichi uomini/dèi o discendevano direttamente da un dio oppure da una stirpe regale, che riconduceva la propria radice a una divinità 9.

Ai tratti caratteristici tradizionali dell'idea messianica ebraica apparteneva la discendenza dalla casa di Re Davide 10. Per questa ragione Matteo e Luca fanno nascere Gesù non a Nazareth, ma a Betlemme, in Giudea, perché ivi aveva la sua dimora la famiglia di Davide 11. Nel Vangelo di Giovanni (7, 41) si dice espressamente:

"Ma Cristo non viene dalla Galilea?! Forse che la Scrittura non dice che Cristo verrà dal seme di Davide e dal villaggio di Betlemme, dove ha abitato Davide?".

Marco di un simile adattamento alle aspettazioni messianiche degli ebrei non sapeva ancora nulla: vi fu inserito dagli Evangelisti più recenti.

Ma nella loro invenzione postuma della discendenza di Gesù dalla casa di Davide raccontata in due genealogie concernenti Giuseppe, si dimenticarono, per altro, che il padre di Gesù non era Giuseppe, ma lo Spirito Santo, per cui Gesù non poteva avere nessuna relazione con la stirpe di Davide! "Dal seme di Davide, certo, ma anche dallo Spirito Santo", filosofeggiava un po' perplesso, ma pieno di fede, il vescovo Ignazio nel II secolo (Ign. Ephes. 18, 2). Probabilmente le cose sono andate così: era già diffusa la fede in Gesù come Messia e, conseguentemente, nella sua discendenza da Davide, allorché si impose la credenza nell'Immacolata Concezione e nel suo essere il Figlio di Dio; ed ecco che Gesù si trovò ad essere figlio di Davide, attraverso Giuseppe, secondo la tradizione più antica, e figlio dello Spirito Santo, attraverso Maria, secondo quella più recente.

La tesi della Chiesa cattolica, secondo la quale Maria sarebbe una discendente di Davide, il cui albero genealogico viene riportato da Luca, è in contraddizione col testo scritturale, non solo, ma contraddice anche il principio per cui non si elencava la parentela materna, essendo determinante secondo la concezione giuridica ebraica esclusivamente la discendenza maschile 12. Entrambe le genealogie di Gesù si riconducono chiaramente a Giuseppe, e tutti i tentativi di conciliare le due cose sono condannati al fallimento 13. Persino un cattolico (Daniel-Rops), per altro assai poco imbarazzato dall'escogitazione di pretesti d'ogni sorta, dopo una serie di fumosi salti mortali, ammette che "è impossibile costruire una genealogia, che unisca la madre di Gesù con Davide" (Jesus, 126 sgg.).

Gli alberi genealogici di Gesù in Matteo e Luca:

lungo un intero millennio solo due nomi coincidono!

Le due genealogie, quella di Matteo, che giunge fino ad Abramo, e quella di Luca che arriva addirittura ad Adamo, sono totalmente diverse: da Abramo a Gesù Luca conta 56 generazioni, Matteo 42; il padre di Giuseppe, cioè il nonno di Gesù, in Matteo si chiama "Giacobbe", in Luca "Eli" 14. Da Giuseppe a Davide, pur sempre un millennio, i due alberi genealogici hanno in comune solo due nomi!

E già nell'antichità non pochi cristiani ne rimasero profondamente confusi 15, sì che molti cercarono di eliminare queste difficoltà a tutti i costi (Hennecke, 110). Altri, come Gregorio Nazianzeno, le trasfigurarono poeticamente; altri ancora non si peritarono di ricorrere alle falsificazioni: nelle Bibbie più antiche fu proprio l'albero genealogico di Gesù a subire molte correzioni 16. Per l'autore dell'importante manoscritto D, l'inconciliabilità delle due genealogie era talmente evidente, che inserì, sic et simpliciter, l'albero genealogico di Matteo nel Vangelo di Luca (Klostermann, op. cit., 3).

Un cattolico (Schelkle, 28) fa una divertente constatazione (anche nel linguaggio):

"I due Evangelisti non si sono letti reciprocamente, e proprio i loro alberi genealogici non si conoscono l'un l'altro, altrimenti non avrebbero simili differenze nei nomi".

Ma poiché, secondo il nostro esperto, gli alberi genealogici sono da un lato una parte importante della parola di Dio, e dall'altra gli Evangelisti, come insegna l'Enciclica di Leone XIII Providentissimus Deus, "esprimono con infallibile veridicità tutto ciò che Dio ha ordinato loro di scrivere e soltanto quello", ebbene, a questo punto qualcuno dev'essersi sbagliato (ibidem, 28 sg., 32)!

Nel Vangelo più antico Gesù viene adottato quale figlio di Dio solo nel Battesimo

Per l'innalzamento della figura di Gesù è significativo anche che Marco faccia decorrere il suo essere figlio di Dio solo a partire dal suo battesimo, mentre in Matteo egli viene già generato da una vergine quale bambino divino, e in Luca Giovanni il Battista venera Gesù quando è ancora nel seno materno (Lc. 1, 40 sgg.).

Gli studiosi considerano il Battesimo di Gesù ad opera di Giovanni il Battista come una delle date meglio attestate della sua vita, eppure non manca chi la mette in discussione 17, perché, a dire il vero, i racconti evangelici dell'evento sono assolutamente leggendari 18, e la notizia più antica del Battesimo fu quasi interamente presa dal V.T., soprattutto da Isaia (cfr. Mc. 1, 10 sg. con Jes. 11, 2; 42, 1 sg.; 63, 15, 19. Cfr. anche Ps. 2, 7. Hes. 1, 1). Evidentemente questa narrazione, nella quale lo Spirito di Dio discende su Gesù sotto forma di colomba, è un calco delle antiche saghe d'investitura, dell'elezione del re mediante gli uccelli, la cui discesa indica con chiarezza colui che viene prescelto 19. Inoltre presso Siri e Fenici la colomba era il simbolo della divinità protettrice della generazione, gli antichi teologi ebrei immaginavano lo Spirito di Dio come una colomba e consideravano la sua voce nel Cantico dei Cantici come la voce dello Spirito Santo 20. Già prima del Gesù sinottico, le colombe aleggiavano sopra le teste dei monarchi egiziani e anche dopo, in occasioni analoghe, compariranno delle colombe.

Comunque, la leggenda marciana mostra in modo chiarissimo che per i primi seguaci Gesù non è né Figlio di Dio né Dio, poiché solo con la discesa dello Spirito divino (il senso della storia è, in fondo, questo) Gesù viene innalzato a Figlio di Dio. Se lo fosse già stato, la ricezione dello Spirito divino sarebbe stata superflua. "E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto" (Mc. 1, 12), racconta l'Evangelista, e non poteva esprimere in modo più evidente quanto reale e immediato fosse per lui il rapporto fra l'accoglimento dello Spirito e l'inizio dell'attività spirituale di Gesù: nel Vangelo più antico egli viene adottato come Figlio di Dio soltanto all'inizio della sua attività pubblica 21.

A questo punto siamo in grado di renderci conto di come il senso del suo battesimo venisse immediatamente stravolto e come l'immagine di Cristo fosse stata ingigantita già da Matteo.

Marco ci informa del battesimo di Gesù ad opera di Giovanni, atto sul quale molti cristiani cominciarono già da allora a stillarsi il cervello 22, e non perché quasi tutti gli intellettuali ebrei hanno ritenuto pazzo il Battista (Mt. 11, 18; Lc. 7, 33), ma perché il suo battesimo era di carattere espiatorio in vista della remissione dei peccati. Il fatto, quindi, che sia impartito a Gesù, che secondo la dottrina della Chiesa è assolutamente senza colpe (nel Cristianesimo primitivo, a dire il vero, ciò venne spesso messo in dubbio o contestato) 23, presuppone in lui la consapevolezza del peccato.

E tale argomentazione, infatti, fu ben presto apertamente usata dagli ebrei contro i cristiani, sicché già Matteo si vide costretto a tentarne una giustificazione, inserendo nella candida informazione fornita da Marco un dialogo teso a dimostrare che il Battista era perfettamente consapevole dell'innocenza di Gesù: "Io dovrei essere battezzato da te, e tu vieni da me?", ma Gesù gli rispose: "Lascia che ciò accada, per ora" 24. E Giovanni cede, anche se controvoglia. E benché si sia aperto il cielo, sia disceso lo Spirito Santo e una voce abbia proclamato Gesù il figlio prediletto, otto capitoli dopo, in carcere, Giovanni ha totalmente dimenticato questo notevolissimo evento, a tal punto che fa chiedere a Gesù tramite i suoi discepoli: "Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo attendere un altro?" 25.

Tale ostinazione del Battista a non comprendere, a dispetto di colombe, voci divine e cieli spalancati, fu piuttosto imbarazzante per la Chiesa antica, che tentò di spiegare i fatti affermando che il Battista fingesse di informarsi all'unico scopo di far conoscere ai discepoli quel che era realmente accaduto o dicendo ch'egli volesse sapere prima di morire se anche nell'aldilà poteva proclamare Gesù come colui che doveva giungere (Orig. Catene 83; hom. in I. Regn. 28. Cit. in Klostermann, cit., 94).

In Luca, che presenta Giovanni nell'atto di rendere omaggio al Salvatore non ancora nato, nel seno materno (Lc. 1, 41 sgg.), l'imbarazzante battesimo di Gesù viene appena sfiorato in una frasetta secondaria (Lc. 3, 21). E i cristiani posteriori cercano di attenuare il fatto in maniera sempre più imbarazzata: così, Gesù viene addirittura costretto a dire: "In che cosa ho peccato, per mettermi in viaggio e farmi battezzare da lui?" (Ev. Naz. 1), oppure attribuiscono tale esortazione all'iniziativa della famiglia di Gesù (Ev. Heb. fr. 3). Sant'Ignazio espresse l'opinione che col battesimo il Signore avesse voluto santificare l'acqua, e mille anni dopo Tommaso d'Aquino condivise ancora il parere di questo vescovo.

Il quarto e ultimo Vangelo canonico [di Giovanni] omette del tutto il battesimo di Gesù, sostituendolo con un inno solenne al Salvatore (Jh. 1, 15 sgg.), e polemizza sottilmente con il Battista, che la Chiesa convertirà poi in "precursore" di Gesù, mentre in realtà ne fu il concorrente.

Giovanni il Battista: non precursore, ma rivale

La rivalità fra i seguaci di Gesù e del Battista si può intravedere nel N.T., nonostante i tentativi di occultarla, riferendo a Gesù la sua predicazione messianica 26. Ma si può ancora riconoscere che la comunità del Battista e quella del Cristo avevano proprie preghiere e abitudini rituali concernenti il digiuno 27. "Il più piccolo" nel Regno dei Cieli è "più grande" di Giovanni, che non è degno di prestare a Gesù neppure il servizio più umile; il suo battesimo viene subordinato a quello cristiano e gli viene negato il ruolo di Messia 28.

Ciò traspare soprattutto dal quarto Vangelo: Gesù vi procede trasfigurato, una luce sovrannaturale lo illumina! Eppure, il portatore di tale luce era in origine il Battista 29, che fu venerato come il Cristo e ornato di altri onorifici attributi religiosi 30. L'Evangelista, al contrario, polemizza contro di lui, quando "precisa":

"Non era lui la luce, ma egli doveva dare testimonianza della luce. La luce, quella vera, che illumina ogni uomo, veniva allora nel mondo" (Jh. 1, 8 sgg.).

Egli lascia continuamente intendere che sia lo stesso Battista ad ammettere la propria inferiorità: non è né il Messia né Elia né il Profeta. Non è degno di allacciare i calzari di Gesù: questi deve crescere, quello deve rimpicciolire (Jh. 1, 19 sgg.; 3, 30). Sebbene emerga dal Vangelo più antico che anche il Battista operò dei miracoli, il quarto Evangelista sostiene che "non ha compiuto alcun miracolo" 31. Certo, egli non viene del tutto svalutato (infatti, che significato avrebbe avuto allora la sua testimonianza?!), ma è pur tuttavia significativo che l'Evangelista non osi sostenere che Giovanni e i suoi discepoli divennero seguaci di Gesù, anche se il suo racconto lascia intravedere una conclusione del genere.

La setta del Battista non confluì nel Cristianesimo perché, come mostrano gli Atti degli Apostoli (18, 25; 19, 1) e il Vangelo giovanneo, vi sopravvisse accanto, convinta che Giovanni fosse il Messia. In Egitto, Asia Minore, Samaria, Siria e a Roma i suoi discepoli continuarono a predicare con zelo missionario, e ancor oggi, sulle rive dell'Eufrate, sopravvivono i seguaci del Battista riuniti nella setta dei Mandei 32.

Gli Evangelisti che scrissero dopo molto tempo,

Vengono eliminati tutti i difetti, che ancora in Marco sono loro propri.

idealizzarono anche i discepoli

(Il teologo Wagenmann, 61)

è abbastanza logico che il processo evangelico di idealizzazione, con cui i posteri affinano e innalzano sempre di più la figura del "Cristo", finisca col coinvolgere anche gli Apostoli.

Già Matteo abbellisce la loro immagine rispetto a Marco, impercettibilmente ma sistematicamente, o mediante correzioni o per mezzo di omissioni. Se in Marco dei discepoli si dice che non capirono Gesù, Matteo lo sottace, e anche più di una volta 33; in Marco Gesù dice: "Non comprendete ancora?", in Matteo sta scritto: "Allora compresero" (Cfr. Mc. 8, 21 con Mt. 16, 12). Se Marco racconta che ad avanzare la richiesta superba dei figli di Zebedeo di poter sedere alla destra e alla sinistra del Signore furono essi personalmente, Matteo assolve i due apostoli dall'accusa di ambizione, dicendo che fu la madre ad avanzare tale pretesa 34. Matteo capovolge semplicemente tutto ciò che gli appare sgradevole: se Gesù in Marco rimbrotta i discepoli:

"Non comprendete questa parabola? Come potete allora essere in grado di capire parabole?",

Matteo nel passo corrispondente li esalta:

"Ma i vostri occhi sono beati, perché vedono, e le vostre orecchie perché sentono" (Cfr. Mc. 4, 13 con Mt. 13, 16).

Nel terzo Evangelista questa tendenza alla trasfigurazione è ancor più accentuata: Luca, infatti, omette del tutto la superba richiesta dei figli di Zebedeo, avanzata, secondo Matteo, dalla loro madre; allo stesso modo cassa il rimprovero di Gesù a Pietro: "Via dai miei occhi, Satana!" 35 e passa sotto silenzio la fuga dei discepoli durante l'arresto di Gesù 36, descrivendo in maniera assolutamente più favorevole il loro comportamento: essi non dormono più per pigrizia, ma "a causa del dispiacere" 37; Gesù li loda addirittura: "E siete voi che avete perseverato con me nelle mie prove" (Lc. 2, 28).

Non c'è dubbio che qui - non prendiamo in considerazione passi analoghi - ha luogo una complessiva idealizzazione. Le umane debolezze ben presto non si adattano più all'idea che i cristiani si devono fare dei primissimi compagni del Signore. E così già Matteo elimina tutte le ombre. E mano a mano che ci si allontana dall'epoca dei discepoli la loro immagine brilla sempre più pura, diventando perfetti quasi come il Signore stesso. Quando anche l'arte cominciò ad occuparsi di loro, i fedeli furono ben convinti ch'essi portassero l'aureola in capo già durante la loro vita terrena.

Ovviamente gli Evangelisti più recenti correggono anche inesattezze ed errori evidenti di Marco; ad esempio, in lui Davide mangia i pani della presentazione "quando era Sommo sacerdote Abiatar", ma Matteo e Luca ignorano questo passo, perché il fatto era accaduto quando era Sommo sacerdote Achimelech: Marco aveva scambiato Achimelech col figlio Abiatar 38.

Il Vangelo più antico, dunque, fu per la Chiesa quello meno utilizzabile, ed è significativo che i Padri della chiesa lo abbiano commentato assai raramente e che in numerosi manoscritti antichi esso sia stato relegato all'ultimo posto. E ancor oggi la Chiesa attribuisce la priorità al Vangelo di Matteo, proprio per il fatto che si tratta di un'edizione accresciuta e corretta di quello di Marco. Persino un teologo cattolico (Winkenhauser, 20) scrive che Matteo e Luca ebbero "sicuramente" l'intenzione di "creare qualcosa di migliore e di più completo rispetto a Marco". Ma come può lo Spirito Santo migliorare se stesso?

Come Matteo e Luca innalzano l'immagine di Gesù presente in Marco - un procedimento che sarà ulteriormente approfondito in relazione alla tradizione dei miracoli compiuti - così il Quarto Vangelo, a sua volta, eleva i propri eroi: Gesù viene quasi totalmente divinizzato; e si tratta di un processo assolutamente consequenziale. Ma prima di analizzarlo, è necessario illustrare il Vangelo di Giovanni nelle sue linee generali.

Note

1 Wetter, Der Sohn Gottes, 6 sgg.

2 1 Mos. 6,2; Hiob. 1, 6; 2, 1; 38,

7 ecc.

3 W. Bauer, Das Johannes Evengelium,

34.

4 Fiebig, Jüdische Wundergeschichten,

41 sgg. Anche Dibelius, Botschaft u. Geschichte, I, 253 sg.

5 Cfr. Mc. 6, 5 con Mt. 13, 58.

6 Athan. c. Arian. 3, 42; Epiph,

haer. 69, 44, 1.

7 Cfr. Mc. 5, 9 con Mt. 8, 29; Mc.

6, 38 con Mt. 14, 17; Mc. 8, 19 con Mt 16, 9 sg.; Mc. 9, 21 con Mt 17,

17 e altri passi.

8 Ign. Ephes. 18, 2.

9 Bieler, I, 134 sg.

10 L'attestazione più antica 2

Sam. 7, 16. Persino il titolo di "figlio di Davide", spesso attribuito a

Gesù nel N.T. (Mc. 10, 47 sg.; Mt. 1, 1; 9, 27; 12, 23; 15, 22) era

comunemente corrente nel giudaismo precristiano, riferito al Messia.

Staerk, 1, 50 sgg.

11 Cfr. anche Mich, 5, 1

12 Klostermann, Das

Matthäusevangelium, 3.

13 A. Meyer in Hennecke, 110.

Klostermann, cit., 3, e Das Lukasevengelium, 13. Hyde, 130.

14 Cfr. Mt. 1, 16 con Lc. 3, 24.

15 Cfr. Orig. hom. 22 in Lc. Cels.

2, 32. Euseb. h. e. 1, 7, l.

16 Grundmann, Geschichte Jesu

Christi, 384, nota 2. Werner, Das "apostolische Glaubenbekenntnis", 78.

Idem, Die Rntstehung, 354. Klostermann, Das Matthäusevangelium, 4 sgg.

Idem, Das Lukasevangelium, 57. Bauer, Das Leben Jesu, 33.

17 Per es., P. Guénin, Y-a-t-il

un conflit entre Jean Baptiste e Jésus?, 1933, 144 sgg. Cfr. anche E.

Meyer, Ursprung u. Anfänge, 1, 83 sg. 11, 425.

18 Bousset, Kyrios Christos, 264

sg. Cfr. anche Bultmann, Synoptische Tradition, 263 sgg. Goguel, 165.

Altri teologi spiegano l'aprirsi del cielo e la discesa della colomba

come una "visione" di Gesù. Così, per es., Hauck, 14 sgg., il quale non

esclude però nemmeno l'eventualità di una leggenda.

19 Gunkel, Das Märchenim Alten

Testament, 150. Gressmann, Die Sage von der Taufe Jesu, 86 sgg.

20 Drews, Das Markusevangelium,

113 sgg. Cfr. anche Klausner, Jesus von Nazareth, 344. Leisegang, Pneuma

Hagion, 88, nota 1.

21 Dibelius, Formgeschichte, 270.

Gunkel, Die Psalmen, 7. Wetter, "Der Sohn Gottes", 143. Werner, Der

Einfluß der Paulinischen Theologie, 46 sgg. Bousset, Kyrios Chritos. 265

sgg. Veit, 2 sg.

22 Mt. 3, 14 sg.; Ev. Hebr. fr.

3.

23 Nello Pseudo Cipriano, de

rebapt. 17. In Iren. adv. hacr. 1, 25, 2 e 32, 3; Ev. Heb. 5 e altrove.

24 Cfr. Mc. 1, 9 con Mt. 3, 13

sgg. Cfr. anche Lc. 3, 15 sgg.; Hieron, contra Pelag. 3, 2.

25 Cfr. Mt. 3, 15 sgg. con Mt.

11, 2 sg.

26 Mc. 1, 7 sgg.; Mt. 3, 11 sg.;

Lc. 3, 15 sgg.; Atti 19, 4.

27 Lc. 11, 1; 5, 33; Mc. 2, 18

sgg.

28 Mt. 11, 11; Mc. 1, 7; Mt. 3,

11; Lc. 3, 16; Atti 1, 5; 18, 25; 19, 3;

Mc. 1, 8; Mt. 3, 11; Lc. 3, 15 sg.

29 Norden, Die Geburt des Kindes,

106 g. Cfr. in proposito il Johannesbuch der Mandaeer, a cura di M.

Lidzbarski, 1915.

30 W. Bauer, Das

Johannesevangelium, 15.

31 Cfr. Mc. 6, 14 con Jh. 10, 41.

Bultmann, Synoptische Tradition, 22.

32 Per Lietzmann o Rudolph, 63,

il Battista e i suoi seguaci non avrebbero avuto rapporti coi Mandei.

Macuch, 401 sgg. Anche Ringgren/Ström, 184.

33 Cfr. Mc. 9, 32 con Mt. 17, 23;

Mc. 6, 52 con Mt. 14, 33.

34 Cfr. Mc. 10, 35 con Mt. 20,

20.

35 Cfr. Mc. 8, 33; Mt. 26,56 con

Lc. 9,18 sgg.

36 Cfr. Mc. 14,50; Mt. 26,56 con

Lc. 22, 47 sgg.

37 Cfr. Mc. 14, 32 sgg.; Mt. 26,

36 sgg. con Lc. 22, 39 sgg.

38 Cfr. Mc. 2, 26 con Mt. 12, 4.

Cfr. anche Mc. 6, 14 con Mt. 14, 1.