|

| Percorso geografico |

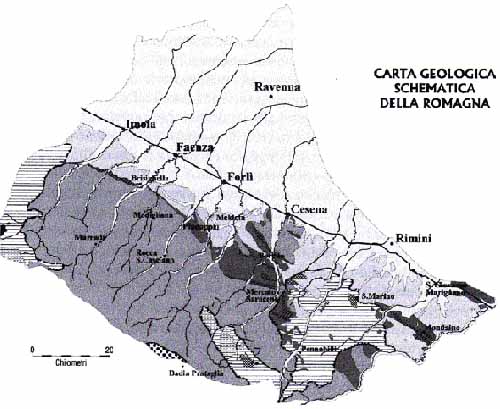

Geologia e clima del territorio cesenate centuriato

Il territorio di S.Giorgio di Cesena

Premessa

Il territorio di S.Giorgio occupa la parte centrale della pianura cesenate

tra il fiume Savio ad occidente e il mare Adriatico ad oriente. Tale territorio

si eleva ad una quota media di 15 metri sul livello del mare, con generale

pendenza verso Nord-Est. Si tratta di una vasta pianura alluvionale.

Nella sua struttura e formazione hanno agito prevalentemente due fenomeni:

subsidenza (abbassamento del livello del terreno) e alluvionamento

(fenomeno di trasporto di detriti fini e grossolani dato da straripamenti

dei fiumi). Dove l'alluvionamento incontra la subsidenza si formano paludi,

stagni ecc.

I fattori climatici che furono favorevoli a tali avvenimenti

furono: alta piovosità, abbassamento della temperatura media e più

erosione. Sulla base dei dati emersi con l'esecuzione di pozzi, sondaggi

geotecnici, canali di bonifica e costruzione di edifici è stato

possibile ricostruire le varie vicende geologiche che portarono alla formazione

del territorio.

I tempi geologici più antichi

Nella zona attorno a San Giorgio, al di sotto di una copertura ghiaiosa,

sabbiosa, argillosa, e torbosa, giacciono strati compatti e cementati.

La copertura si sedimentò negli ultimi 2.250.000 anni. Tra i

sedimenti della copertura e quelli sottostanti, vi è uno strato di

sedimentazione dovuto a movimenti orogenetici, causati dallo spostamento

della microplacca che occupa l'area dell'Appennino e della pianura Padana.

Il sottosuolo di S.Egidio si trova nella fascia esterna degli Appennini

e i corpi sedimentari del Pliocene superiore - Quaternario non sono stati

mascherati dagli accavallamenti delle strutture appenniniche. I pozzi eseguiti

dall'AGIP hanno raggiunto ed esplorato i terreni oligo-miocenici intensamente

tettonizzati.

Terreni attribuibili alla parte più alta della Formazione

marnoso-arenacea sono presenti anche nel sottosuolo della pianura

cesenate. I terreni prevalentemente marnosi oligo-miocenici vengono attualmente

indicati con il nome di Marne di Gallare. Si tratta di sedimenti

di origine marina ricchi di microfossili. Sulla base della presenza di

questi ultimi è stato possibile anche per i terreni miocenici del

sottosuolo della pianura cesenate dettagliarne la successione stratigrafica.

I pozzi "Cervia 1", "Cervia 3" e "Cesena 1" furono ubicati in corrispondenza

di due zone di alto strutturale, denominate rispettivamente anticlinale

di Cervia e anticlinale di Cesena. Si può infine accennare

che con l'esecuzione da parte sempre dell'AGIP di due pozzi, nella parte

più orientale della pianura cesenate, denominati "Gambettola 1"

e "Rubicone 1", sono stati raggiunti e oltrepassati i terreni dell'Oligocene.

Si è così potuto accertare che nel sottosuolo della pianura

cesenate sono presenti tutte le formazioni geologiche dal Paleogene al

Mesozoico, che affiorano nelle Marche. Si tratta in massima parte di terreni

di natura calcarea e dolomitica. Tali terreni si sedimentarono intorno

a 190-195 milioni di anni fa in un ambiente marino poco profondo.

I tempi geologici recenti

I sedimenti del Quaternario non hanno, nella catena appenninica, subito

traslazioni e piegamenti ed hanno pertanto una giacitura più tranquilla.

Le correlazioni attraverso questi sedimenti, tramite i vari pozzi eseguiti,

sono di più facile esecuzione ed è possibile seguire le successive

fasi della sedimentazione. È stato così riconosciuto che

dopo l'emersione di una parte della catena appenninica, ora sepolta nel

sottosuolo della pianura cesenate, si creò in tale zona un vasto

promontorio. Le colline si estendevano fino nei pressi di Cesenatico e

Cervia. L'area in esame rimase emersa per buona parte del Pliocene inferiore

e medio. Poi il mare invase le terre precedenti, fino a spingersi presso

l'attuale bordo del Subappennino romagnolo.

Nel complesso di sedimenti del Pliocene si possono distinguere due

fasi di sedimentazione: una, più antica, caratterizzata da depositi

prevalentemente argillosi; ed una, più recente, con predominanza

di sabbie con intercalazioni di argille, torbe e ghiaie. Il primo complesso

viene indicato nella letteratura geologica padana con il nome di "Argille

del Santerno" ed il secondo con "Sabbie di Asti". Osservando la sezione

geologica attraverso il sottosuolo di San Giorgio, si può constatare

che lo spessore del Pliocene rilevabile dal pozzo "Cervia 2" è doppio

di quello dei pozzi "Cervia 1"e "Cervia 3", ed è quadruplo di quello

del pozzo "Cesena 1". Ciò è dovuto al fatto che la subsidenza

nell'area Nord dell'anticlinale di Cervia era molto maggiore di quella

della pianura cesenate in esame. Nella parte più alta del Pleistocene

si trova la documentazione delle fasi glaciali. L'alternarsi di periodi

glaciali e di periodi interglaciali provocò vasti movimenti nella

linea di riva dei mari, compreso l'Adriatico. Se si fa riferimento all'ultima

grande glaciazione, il livello del mare Adriatico, rispetto a quello attuale,

si abbassò di oltre 100 metri.

Ambienti palustri, lagunari, marino-costieri, vallivi e terrestri si

alternarono nel corso dei millenni, a seguito del susseguirsi delle variazioni

climatiche, delle oscillazioni della linea di spiaggia e degli apporti

solidi dei fiumi al mare.

A nord di San Giorgio, il pozzo "Pisignano 1" ha individuato strati

mineralizzati ed acqua dolce fino alla profondità di 340 metri,

poi fino alla profondità di 500 metri dominano le acque salmastre.

Spostandosi a sud di San Giorgio, la base delle acque dolci si trova via

via a profondità minori. Così nel pozzo "Cesena 1", le acque

dolci si trovano fino a 70 metri, seguono le acque salmastre fino a 125

metri, e a maggiori profondità si hanno acque salate.

|

| Il sottosuolo del territorio di S. Giorgio |

|---|

Dove e perché la centuriazione persiste o cede

Tutte quelle elencate nei paragrafi precedenti sono le caratteristiche

geologiche e naturali a cui si è dovuto adattare il grande impianto della

centuriazione.

Infatti, quando la si realizzò, la si mise in stretta relazione

con le condizioni naturali del suolo, prima fra tutte le pendenze per assicurare

il drenaggio. Così gli assi della centuriazione sono orientati secondo

la direzione del corso dei fiumi. La centuriazione è andata incontro

a un graduale degrado che però non è uniforme fra le varie

zone. È successo che i territori centuriati sono stati sottoposti

a risistemazioni e bonifiche per ripristinarvi le loro capacità

di drenaggio aggredite da dissesti idrogeologici e, soprattutto,

da alterazioni della rete idrografica nel corso del tempo, che hanno causato

la perdita delle loro funzioni. I luoghi in cui la centuriazione si è

ben conservata sono gli alti strutturali, zone poste sopra ai rilievi appenninici

che continuano sotto la pianura, per esempio S. Giorgio.