|

|

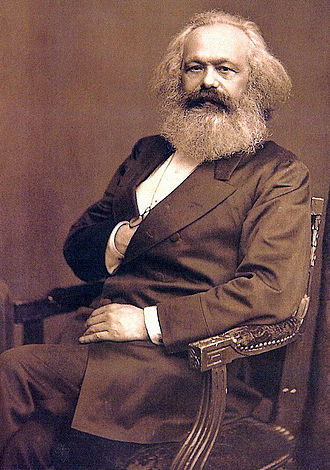

MARX-ENGELS

|

|

DIEGO FUSARO E IL MARX EPICUREO

I

Secondo Diego Fusaro, giovane marxista talentuoso, da molti considerato erede di Costanzo Preve, le principali fonti cui Marx avrebbe attinto non sono solo quelle da tempo note: Rousseau, Feuerbach, Hegel e la coppia di economisti Smith e Ricardo, ma anche il filosofo greco Epicuro, che Marx mise a confronto con Democrito nella sua tesi di laurea. Il libro che vogliamo prendere in esame è Marx e l'atomismo greco, ed. Il Prato, Padova 2007. (1)

Che ai due greci si debba far risalire l'odierno materialismo, è anche questa cosa nota. Interessante invece il fatto che Fusaro abbia visto tracce di epicureismo in tutta l'opera marxiana, compreso il Capitale.

Ma che cos'è che Marx, nella sua tesi di laurea, apprezzava dell'epicureismo? È la teoria del clinamen, cioè della deviazione casuale nel percorso rettilineo degli atomi. Questa teoria toglierebbe al determinismo di Democrito il suo carattere meccanicistico e fonderebbe la libertà nell'ambito del materialismo ateistico. (2)

Il secondo aspetto apprezzato da Marx sarebbe il fatto che in Epicuro si ha fiducia nei sensi e, quando si fa filosofia, è bene cercare la felicità e non inquietarsi come Democrito, sempre in giro per il mondo, in quanto considerava illusoria qualunque esperienza basata sui sensi, essendo gli atomi mere quantità, privi di qualunque qualità (colori, odori, sapori...).

Marx quindi avrebbe fatto capire, nella sua Dissertazione, d'essere disposto a credere nel materialismo solo a condizione di privarlo di ciò che solitamente qualunque forma di materialismo scientifico considera prioritaria nella propria metodologia d'indagine: la categoria della necessità. La quale, guarda caso, era prioritaria anche nell'idealismo hegeliano.

Epicuro quindi viene ad assumere, nella Dissertazione, la principale opposizione a Hegel, che infatti l'aveva trascurato o giudicato molto negativamente. Marx era così entusiasta di Epicuro che non s'accorse - rileva giustamente Fusaro - che anche in Democrito la formazione dei mondi avviene in maniera del tutto casuale, in quanto nel vuoto gli atomi si muovono in tutte le direzioni e non necessariamente in maniera rettilinea (cosa che non avrebbe senso in mancanza di peso), per cui la collisione tra loro è possibile in qualunque momento, esattamente come avviene nel pulviscolo della nostra aria domestica.

La caratteristica del "peso" era stato Epicuro ad aggiungerla a quelle democritee di forma, ordine e posizione, sicché il movimento rettilineo diventava inevitabile. Marx quindi avrebbe basato il suo apprezzamento di Epicuro su un equivoco. E l'avrebbe fatto per focalizzare in realtà l'attenzione su una diversità ben più importante, quella etica.

Epicuro sarebbe stato più grande di Democrito perché avrebbe cercato di vivere l'etica nell'esperienza comunitaria del "Giardino". Questa esperienza rappresentava, in un certo senso, la deviazione che Epicuro aveva posto nel percorso rettilineo che il "sistema" - qualunque "sistema" - impone all'uomo-atomo. Il "sistema" era - per Marx - quello stesso prussiano di cui la filosofia hegeliana rappresentava la quintessenza. La tesi quindi non voleva essere solo filosofica ma anche indirettamente politica. Epicuro, in un certo senso, simboleggiava il tentativo di dare "corpo" alla filosofia critica, trasformandola in un'esperienza di vita pratica, ancorché circoscritta nei limiti di una comunità privata.

*

Detto questo, qual è la tesi che Fusaro sostiene? La tesi è che la teoria del clinamen avrebbe influenzato tutto il successivo pensiero marxiano, refrattario al determinismo basato sulla sola categoria della necessità. Con questa differenza, che Epicuro era un individualista, Marx invece un collettivista. Per avvalorare la propria tesi, Fusaro cita due filosofi che l'avrebbero sostenuta prima di lui: Ernst Bloch e Louis Althusser.

Questa tesi è suggestiva e potrebbe anche essere vera. Peccato che Bloch, Althusser e Fusaro si siano limitati a "mostrarla", senza "dimostrarla". Infatti questa tesi è indimostrabile e se ci si limita a "mostrarla", si finisce col fare del semplice psicologismo, attribuendo a Marx una doppia personalità: quella dell'economista scientifico e quella del filosofo rivoluzionario. In realtà c'è una spiegazione convincente che giustifica l'indimostrabilità di questa tesi, ma, per capirla, bisogna prima fare un passo indietro.

II

Il Marx maturo, quello inglese, è un Marx "epicureo" solo per quel poco di esperienza politica giovanile ch'egli era in grado di ricordare e di far rivivere, in maniera nostalgica, nei suoi scritti di economia politica.

In realtà il Marx maturo è prevalentemente democriteo, cioè rigorosamente determinato sulla categoria della "necessità", ch'egli usa però alla maniera hegeliana, secondo il processo di tesi, antitesi e sintesi, ovviamente dopo averla privata di qualunque addentellato mistico.

Solo saltuariamente, dedicandosi p. es. alla I Internazionale, Marx mostra ancora delle aspirazioni all'impegno politico, ma i risultati che ottiene sono di scarsa rilevanza. In Inghilterra il meglio di sé Marx lo diede come economista, ma non in previsione di dedicarsi all'attività politica. Gli studi economici furono in realtà un ripiego conseguente al fallimento del suo giovanile impegno politico-giornalistico.

Marx in sostanza fu un epicureo come forma di esistenza personale (il suo "Giardino" era il "British Museum", dove, invece di fare "critica della religione", faceva "critica dell'economia") e fu un democriteo nel modo teorico di esprimersi, che raggiunse nel Capitale il suo vertice. Anche quando parla della Comune di Parigi o del Programma di Gotha, egli non rinuncia mai alla sua attività prevalente, che è quella del "critico economista". Scrisse così tanto di economia politica che avrebbero tranquillamente potuto fare il docente universitario.

Per trovare un politico comunista in grado di riprendere il percorso giovanile di Marx, e di portarlo alle sue più logiche conseguenze rivoluzionarie, abbiamo dovuto aspettare la nascita di Lenin.

In tal senso il Marx maturo, vivendo la politica solo in maniera indiretta ed estemporanea (in rapporto alle vicende della I Internazionale), finisce, inevitabilmente, col fare dell'economia politica una sorta di "metafisica economica". Cioè proprio il Capitale costituisce la rinuncia al fatto che la politica, se si vuole realizzare un'effettiva transizione al socialismo, deve avere un primato sull'economia.

Lenin ha sempre detto che la politica è una sintesi dell'economia. Ma il Marx inglese era quasi tutto economista, al punto che non si rese mai conto che un'analisi troppo dettagliata dell'economia politica borghese e del modo di produzione capitalistico, rischia facilmente di fare gli interessi dei proprietari privati, se a quell'analisi non si fanno seguire provvedimenti concreti, di tipo pratico-politico. Non è un mistero per nessuno che la borghesia utilizzò proprio le analisi di Marx per rimediare alle proprie storture sovraproduttive. La stessa socialdemocrazia tedesca ha rappresentato il tentativo di utilizzare Marx contro il socialismo.

Questo per dire che tutto quanto Marx scrisse dai Manoscritti del 1844 al Manifesto del 1848 era già sufficiente per impostare un'azione politica favorevole alla transizione al socialismo. Dopo il Manifesto un politico rivoluzionario avrebbe dovuto parlare di tattica e strategia, non di economia politica, che è una scienza borghese per eccellenza. Esattamente come fece Lenin a partire dal suo Che fare?.

il Marx inglese fu l'esempio più eloquente del fatto che il modo di produzione capitalistico, se non viene abbattuto subito, condiziona in maniera irreparabile i soggetti che presumono d'essere rivoluzionari. Cioè proprio mentre scriveva, nel Capitale, che al sistema borghese avrebbe dovuto necessariamente seguire quello socialista, egli, di fatto, con la sua personale esperienza, dimostrava esattamente il contrario. Il sistema borghese non è affatto destinato alla propria dissoluzione, neppure dopo che si sono analizzate tutte le sue contraddizioni più irriducibili. Anzi il tempo che s'impiega ad analizzare questi antagonismi è tempo sottratto all'azione politica rivoluzionaria.

L'analisi dettagliata del sistema capitalistico non porta a nulla anche per un altro motivo: essendo un sistema fortemente incentrato sul profitto privato, le contraddizioni che genera sono infinite, tali per cui è impossibile averne una visione d'insieme. Nessuno può avere un approccio olistico di questo sistema, quando i soggetti che lo costituiscono sono dominati da esigenze individualistiche. Un sistema come questo, al proprio interno, dovrebbe essere caratterizzato da continui scontri sociali; se ciò non avviene, è solo perché le aree capitalistiche più forti del pianeta scaricano su quelle più deboli gran parte del peso delle loro contraddizioni. Il capitalismo ha sempre usato la politica estera per risolvere i propri problemi interni.

Lenin poté passare, abbastanza velocemente, dall'analisi economica del capitalismo russo e dell'imperialismo mondiale all'azione politica anti-zarista proprio perché la sua Russia non era ancora così pesantemente influenzata dalla mentalità e dal comportamento della classe borghese. Ma anche lui non si rese conto che, proprio mentre scriveva contro i populisti che la penetrazione del capitalismo in Russia era inevitabile e che la comune agricola sarebbe stata inesorabilmente distrutta, non si accorgeva che poteva opporsi così radicalmente al capitalismo proprio perché questo non aveva ancora così profondamente condizionato la mentalità contadina russa.

L'idea marxiana ed engelsiana (ripresa in parte da Lenin) secondo cui il socialismo non si può realizzare in assenza di forze produttive adeguate, era completamente sbagliata. Cioè non è affatto vero che sviluppando l'industrializzazione privata, che produce il proprio proletariato in funzione di becchino, vi sono più possibilità di realizzare il socialismo che non in un paese privo di tale industrializzazione. È vero che Lenin su questo aveva avanzato delle riserve, in quanto, pur parlando di sviluppo capitalistico necessario o inevitabile, quando polemizzava coi populisti, arrivò anche a dire, contestando molti suoi colleghi di partito, che la Russia doveva essere considerata l'anello debole del capitalismo europeo, per cui, se invece di approfittare di questa opportunità, le si fosse permesso di imborghesirsi ulteriormente, si sarebbe persa un'occasione storica, anche perché nulla avrebbe impedito ai bolscevichi di realizzare una transizione al socialismo utilizzando le conquiste tecnico-scientifiche dei paesi borghesi (lo slogan era "socialismo più elettrificazione").

Ma è anche vero che Lenin non seppe mai impostare un rapporto organico col mondo contadino, ripetutamente giudicato d'essere culturalmente arretrato e socialmente piccolo-borghese. Egli non riuscì mai a porre le condizioni operative affinché tale mondo potesse difendersi da eventuali abusi del potere politico e statale. I provvedimenti ch'egli mise in atto (dal Decreto sulla terra alla Nep) furono senz'altro molto intelligenti, ma non sufficienti a far capire ai suoi successori quale avrebbe dovuto essere la strada da percorrere.

Questa mancanza di chiarezza del leninismo, nei suoi rapporti col mondo rurale, probabilmente era dovuta al fatto che anche la Russia aveva pagato il prezzo, seppur in misura minore rispetto ai paesi europei dell'ovest, di un'influenza perniciosa della mentalità borghese. Questo per dire che una transizione al socialismo è possibile non grazie allo sviluppo delle forze produttive del capitalismo, ma solo quando queste forze produttive hanno cessato di esistere. L'unico vero socialismo della storia è stato quello "preistorico", quello in cui non esisteva alcuna proprietà privata, alcuna forma politica statale, alcuna forma di mercato che andasse al di là del semplice baratto, e dove tutto era impostato su un'economia di autosussistenza.

*

Vi sono dei passi, nel suo libro, in cui Fusaro è costretto ad arrampicarsi sugli specchi. P. es. quando dice, a p. 147 ss., che il rapporto struttura / sovrastruttura non era per Marx ed Engels così deterministico come appariva, tant'è che Engels era arrivato a introdurre le parole "in ultima istanza", in riferimento al tipo di riflesso della sovrastruttura, ovvero che anche questa poteva incidere sulla struttura. In realtà il "poter incidere" era considerato solo in maniera teorica, in quanto sul piano pratico si era convinti che senza l'esaurimento della spinta propulsiva delle forze produttive borghesi non ci sarebbe mai stata alcuna rivoluzione comunista.

Già Marx, in verità, aveva detto, in una sua introduzione al Capitale, che, soggettivamente, in base alla propria consapevolezza critica, uno poteva elevarsi al di sopra dei meccanismi economico-produttivi e quindi al di sopra dei loro inevitabili condizionamenti, ma l'aveva appunto detto in riferimento alla soggettività, non in previsione di un affronto oggettivo della realtà che comportasse una transizione al socialismo a prescindere dall'effettivo sviluppo del capitalismo. Per Marx il capitalismo costituiva un'illusione di benessere e di democrazia, di cui gli uomini dovevano liberarsi, per poter fare la rivoluzione, ma ciò non sarebbe mai potuto avvenire finché esso fosse stato in ascesa, in fase di sviluppo. D'altra parte lo stesso Fusaro non ha alcuna riserva nel sostenere la tesi marxiana secondo cui nella società antica mancavano i presupposti materiali per elaborare un'adeguata strategia per il socialismo (cfr. p. 142), quando in realtà fu proprio la vicinanza di queste società antagonistiche al comunismo primitivo che impedì il crearsi di una mistificazione particolarmente sofisticata come quella odierna, che fa del mercato, del diritto e dello Stato degli elementi che in apparenza vogliono porsi in maniera del tutto neutrale. Il fatto che oggi si sappia con certezza che l'antagonismo sociale non può essere che autodistruttivo e che l'unica vera alternativa è il socialismo democratico, non sta di per sé a significare che noi si sia più vicini a realizzare tale convinzione, proprio perché in questi ultimi 6000 anni di storia abbiamo perso la memoria di cosa davvero voglia dire vivere un'esperienza di vita comunitaria in cui ogni cosa sia condivisa.

Per avere un effettivo rovesciamento di prospettiva a favore di un primato della politica sull'economia s'è dovuto attendere il leninismo, e per capire effettivamente l'importanza della sovrastruttura culturale c'è voluto Gramsci.

III

Ecco, ora possiamo "dimostrare" perché il Marx maturo era più democriteo che epicureo. Il motivo sta nel fatto che, a partire dal soggiorno inglese, Marx ha completamente smesso di considerare possibile un'influenza decisiva della sovrastruttura sulla struttura. Ha semplicemente ritenuto la prima un mero riflesso della seconda, limitandosi a dire che il soggetto, con la sua coscienza, si può elevare sopra i condizionamenti dell'economia, senza per questo essere in grado di mutarli. La struttura può essere mutata soltanto quando ha esaurito le proprie energie: solo a quel punto le sue contraddizioni diventano esplosive, tali per cui possono indurre i soggetti che più le subiscono, a ribellarsi.

Ecco perché l'analisi, nel Capitale, resta monca di qualcosa: è l'apporto della cultura, della riflessione sugli aspetti culturali che hanno favorito la nascita di un sistema così particolare. L'assenza di un'analisi culturale è andata di pari passo con la rinuncia alla battaglia politica vera e propria. Il Marx inglese aveva smesso di guardare l'uomo in maniera olistica e aveva iniziato a guardarlo solo in maniera economica.

Note

(1) Fusaro ha però del tutto trascurato, nel suo libro, l'influenza del socialismo utopistico sul giovane Marx. Eppure fu solo a contatto con questa corrente ch'egli rivalutò decisamente il materialismo. Finché rimase in Germania, si limitò ad apprezzare le idee ateo-umanistiche degli esponenti della Sinistra hegeliana, che però, sul piano filosofico, considerava inferiori a Hegel. Solo quando in Francia partecipò all'attività dei circoli comunisti riuscì a comprendere che il materialismo era la filosofia corrispondente al socialismo. È quindi difficile sostenere che sia stato l'epicureismo a dare a Marx i primi rudimenti del materialismo. Diciamo che il Marx "discepolo" dei giovani ateo-umanistici della "Sinistra hegeliana" aveva trovato in Democrito ed Epicuro degli anticipatori significativi.

(2) in realtà l'ateismo epicureo è più vicino all'agnosticismo, in quanto Epicuro non nega radicalmente l'esistenza degli dèi: semplicemente li confina in un luogo in cui vivono felici e beati, privi di passioni e indifferenti alle vicissitudini umane. La loro esistenza dovrebbe anzi essere imitata dagli uomini, isolandosi in comunità poste ai margini della società civile e degli Stati. Ma questo anche Fusaro lo dice.

Testi di Diego Fusaro

-

Minima mercatalia. Filosofia e capitalismo

Fusaro Diego, 2012, Bompiani -

Bentornato Marx! Rinascita di un pensiero rivoluzionario

Fusaro Diego, 2009, Bompiani -

Karl Marx e la schiavitù salariata. Uno studio sul lato cattivo della

storia

Fusaro Diego, 2008, Il Prato -

Marx e l'atomismo greco. Alle radici del materialismo storico

Fusaro Diego, 2007, Il Prato -

Idealismo e prassi. Fichte, Marx e Gentile

Fusaro Diego, 2013, Il Nuovo Melangolo -

Fichte e l'anarchia del commercio

Fusaro Diego, Il Nuovo Melangolo -

Il «Capitale» di Karl Marx. Un trionfo dell'idealismo tedesco

Fusaro Diego, 2013, Consorzio Festivalfilosofia -

Coraggio

Fusaro Diego, 2012, Cortina Raffaello -

L'orizzonte in movimento. Modernità e futuro in Reinhart Koselleck

Fusaro Diego, 2012, Il Mulino -

Essere senza tempo. Accelerazione della storia e della vita

Fusaro Diego, 2010, Bompiani -

La farmacia di Epicuro. La filosofia come terapia dell'anima

Fusaro Diego, 2006, Il Prato -

Filosofia e speranza. Ernst Bloch e Karl Löwith interpreti di Marx

Fusaro Diego, Il Prato -

Filosofia del cambiamento

Fusaro Diego, Bompiani -

Il pensiero in rivolta. Manuale di filosofia dissidente

Fusaro Diego; Vitelli Lorenzo; Caputo Sebastiano, Barney