TEORICI

Politici Economisti Filosofi Teologi

Antropologi Pedagogisti Psicologi Sociologi...

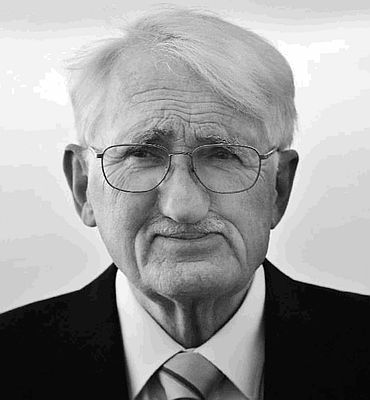

Il secolarismo di Habermas

Centrale nel pensiero di Jürgen Habermas (1929), per chi scrive, è il volume La crisi della razionalità nel capitalismo maturo, pubblicato nel 1973. Habermas ha scritto e scrive molto sulla necessità di applicare la ragione sostanziale in luogo di quella strumentale. Quest’ultima è sollecitata dalla ricerca del profitto del singolo, ed è una sollecitazione risalente, in modo particolarmente incisivo, alla rivoluzione industriale di metà Settecento. Ma la rivoluzione industriale non sortì dal nulla, bensì da un lento processo iniziato nel Medioevo, evolutosi nel corso dell’Umanesimo e del Rinascimento, emancipatosi con la nascita della scienza moderna. L’emancipazione si riferisce all’allontanamento dai riferimenti classici, papa e imperatore.

Habermas pensa a una società di pari, nel senso che ognuno può e deve pesare sull’andamento della vita sociale. Non è dignitosa – ed è controproducente – la presenza di soli esecutori e quindi non è tollerabile un sistema capitalista. La questione agitata dal filosofo tedesco, aderente, in parte, alla gloriosa, anche se con qualche farragine, Scuola di Francoforte, non può essere affrontata con i mezzi tradizionali. I suoi saggi sono caratterizzati da una vena idealista che esclude la realtà, poco generosa nel riconoscimento del valore espressivo generale. Questo valore non è spendibile materialmente, ma lo è idealmente. Puntando a una società migliore, Habermas adotta l’idealismo. Non potrebbe fare altrimenti, dato il suo scopo di dimostrare la convenienza di una società aperta.

Questa convenienza non ha nulla di materialistico, non l’ha in partenza. Habermas dà per scontato che lo stesso materialismo trarrebbe vantaggi dalla coltivazione della società aperta. Il materialismo migliore, più ordinato, sarebbe una conseguenza della socialità fatta di opinioni individuali convergenti verso il benessere dell’umanità, non del singolo. In altre parole, il singolo avrebbe libertà di raggiungere il proprio benessere, ma tenendo conto delle opzioni che le idee della comunità mettono in campo. Non è detto che più idee diano risultati migliori di una folgorazione personale, ma è sicuro (provato da certa storia) che le argomentazioni, ovvero lo sviluppo intellettuale dell’idea, diano suggestioni più consistenti della folgorazione di turno. Il problema sta nel trovare il modo di fermarsi e di riflettere seriamente su tutto ciò. Habermas non dice affatto che la sua ricetta sia risolutiva, anzi il filosofo ha più dubbi di certezze, nel segno del progresso indefinito.

Il convincimento è sulla carta, ma è già qualcosa. Anzi è qualcosa di importante. Sa di progresso civile e culturale. Habermas va contro il secolarismo, intendendo il termine nella sua accezione classica di “potere del sistema”. Riguarda ogni autorità confessionale, ogni istituzione dall’alto. In teoria è un potere non ecclesiastico, nella realtà si riferisce anche alla chiesa in quanto potere relativo come gli altri sin dal Medioevo. Il secolarismo moderno è il potere laico che, secondo Habermas, ripete gli errori della chiesa. Il verticalismo del suo sistema è evidente. Nel Medioevo tutto veniva dalla religione (nell’immaginario comune), nel XXI secolo tutto viene dal capitale. È un capitale manovrato in modo discreto ed esclusivo, non c’è spazio meritocratico assoluto.

La questione democratica non è cosa di poco conto. Parlare in termini potenzialmente egualitari di strategie operative non è comunismo sentimentale. Marx, per quanto burbero, era animato da sentimenti più che da obiettività. Habermas prescinde da Marx quando parla di uguaglianza in quanto pensa a una società intellettualizzata, non a una società vittima di sentimenti. Gli uomini del nostro filosofo devono sapersi mettere in dubbio e cavare soluzioni da dure prove speculative. L’intelletto di Habermas non è qualcosa di accademico o di esoterico, è buonsenso che si espande, che si specializza, che assume responsabilità dirette, consapevolizzate. La consapevolezza dell’affermazione è la chiave del suo sistema.

Nel fondo del pensiero di Habermas si agita la visione di un nuovo umanesimo sganciato da ogni arcaismo, lontano persino da archetipi. La razionalità vi trova un approdo sicuro, ma come fenomeno di partenza, non di arrivo come nei sistemi chiusi tipici della filosofia classica e soprattutto delle architetture religiose. Neppure la scienza è convincente per Habermas, in quanto contro-faccia della credenza irrazionale. La fiducia nella razionalità, per il filosofo tedesco, non è assoluta come è assoluta quella nella religione, il cui istituto permane, in vari modi, nella coscienza personale e generale. La spiritualità è una cosa vaga, la chiesa non lo è affatto. Nel mondo laico è caduto il mito regale, è sorta la democrazia, mentre in quello religioso la dittatura permane.

Habermas propone la libertà. Nessuno deve sottostare a regole basate sulla prevaricazione di un gruppo. La religione istituzionalizzata è l’esempio lampante di una prevaricazione che mette all’angolo le coscienze, che evita la loro emancipazione. Ma anche la democrazia moderna non è esente da peccati perché viene chiamata democrazia ciò che è oligarchia. Poteri immobili, regali e papali, si sono trasformati in poteri semi-mobili condizionati dal profitto individuale. Questo condizionamento appartiene all’evoluzione del potere primitivo determinato dalla forza, e s’intende forza bruta, man mano adeguatasi ai cambiamenti storici.

Individuando la falsa democrazia moderna, il nostro filosofo sviluppa tesi che abbracciano l’intera figura umana, tuttora soggetta all’istinto. Nominalmente noi oggi siamo esseri razionali, praticamente usiamo poca ragione: non siamo ancora pronti a intravvedere un vantaggio nel comportamento A perché vediamo vantaggi storicizzati in quello B. Ecco dove interviene sostanzialmente Habermas: egli evidenzia l’indecorosità del comportamento abituale (quello B naturalmente) per promuovere un comportamento nuovo, più adatto alla personalità dell’uomo, meglio rispondente alle sue risorse intellettuali. Con tutto questo siamo di fronte ad una rivoluzione che travolge la secolarità tradizionale, quella dei poteri mitizzati, e ne presenta una nuova di zecca come strada da perseguire. Habermas sa benissimo che oggettivamente si tratta di un’utopia, ma sa anche che razionalmente quest’ultima può divenire eutopia e quindi traguardo da raggiungere a prezzo di dubbi e d’impegno al calor bianco, instancabile.

Dello stesso autore:

- Scrittori del '900 (e dintorni)

- Poesie innate, 2013, Abelbooks

- L'amore degli amori, 2013, Abelbooks

- Avventure sventurate, 2013 Abelbooks

- Fatti e misfatti, 2011, Prospettiva Editrice

- La rivoluzione cristiana, 2010 Prospettiva Editrice

- Dentro la storia, 2010, Mjm Editore

- Variazioni sul tema, 2009 Prospettiva Editrice

- Magazzino 51 (ebook), Note a margine, Notte senza fine, Poesie per un attimo (Novantuno Virgole su un Punto)

- Dentro la pittura, ed. Abel (ebook)

- Il problema dell'equilibrio, ed. Abel (ebook)

Testi di Jürgen Habermas

-

Verbalizzare il sacro. Sul lascito religioso della filosofia

Habermas Jürgen, 2015, Laterza -

Nella spirale tecnocratica. Un'arringa per la solidarietà europea

Habermas Jürgen, 2014, Laterza -

L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica

Habermas Jürgen, 2013, Feltrinelli -

Eppure non sono un pessimista

Habermas Jürgen; Filippini Enrico, 2013, Castelvecchi -

Le religioni e la politica. Espressioni di fede e decisioni pubbliche

Habermas Jürgen; Mendieta Eduardo, 2013, EDB -

Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della

democrazia

Habermas Jürgen, 2013, Laterza -

Solidarietà fra estranei. Interventi su «Fatti e norme»

Habermas Jürgen, 1997, Guerini e Associati -

Questa Europa è in crisi

Habermas Jürgen, 2012, Laterza -

Il ruolo dell'intellettuale e la causa dell'Europa

Habermas Jürgen, 2011, Laterza -

Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale

Habermas Jürgen, 2010, Einaudi -

Dall'impressione sensibile all'espressione simbolica. Saggi filosofici

Habermas Jürgen, 2009, Laterza -

Etica del discorso

Habermas Jürgen, 2009, Laterza -

Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento

Habermas Jürgen; Taylor Charles, 2008, Feltrinelli -

La condizione intersoggettiva

Habermas Jürgen, 2007, Laterza -

Morale, diritto, politica

Habermas Jürgen, 2007, Einaudi -

L'Occidente diviso

Habermas Jürgen, 2007, Laterza -

Il pensiero post-metafisico

Habermas Jürgen, 2006, Laterza -

Storia e critica dell'opinione pubblica

Habermas Jürgen, 2006, Laterza -

Ragione e fede in dialogo

Habermas Jürgen; Benedetto XVI (Joseph Ratzinger), 2005, Marsilio -

Etica, religione e stato liberale

Benedetto XVI (Joseph Ratzinger); Habermas Jürgen, 2005, Morcelliana -

Il discorso filosofico della modernità

Habermas Jürgen, 2003, Laterza -

Verità e giustificazione

Habermas Jürgen, 2001, Laterza -

Profili politico-filosofici. Heidegger, Gehlen, Jaspers, Bloch, Adorno,

Lowith, Arendt, Benjamin, Scholem, Gadamer, Horkheimer, Marcuse

Habermas Jürgen, 2000, Guerini e Associati -

Teoria della morale

Habermas Jürgen, 1994, Laterza -

Ermeneutica e critica dell'ideologia

Apel Karl O.; Gadamer Hans G.; Habermas Jürgen, 1992, Queriniana -

Conoscenza e interesse

Habermas Jürgen, 1990, Laterza -

L'eredità di Hegel

Gadamer Hans G.; Habermas Jürgen, 1988, Liguori -

Tempo di passaggi

Habermas Jürgen, 2004, Feltrinelli -

Tra scienza e fede

Habermas Jürgen, 2008, Laterza -

La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia

Habermas Jürgen, 2002, Feltrinelli -

La nuova oscurità. Crisi dello Stato sociale ed esaurimento delle utopie

Habermas Jürgen, 1998, Edizioni Lavoro - Teoria dell'agire comunicativo. Vol. 1 - Teoria dell'agire comunicativo. Vol. 2

- Habermas Jürgen, 1997, Il Mulino

-

Testi filosofici e contesti storici

Habermas Jürgen, 1993, Laterza