TEORICI

Politici Economisti Filosofi Teologi Antropologi Pedagogisti Psicologi Sociologi...

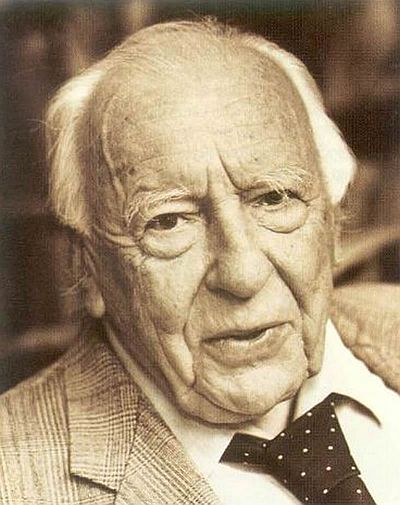

GADAMER TRA HEIDEGGER E HUSSERL

L'ermeneutica di Gadamer deve molto alla fenomenologia di Husserl e all'ontologia di Heidegger (e soprattutto alle sue riflessioni sulla natura del linguaggio). Questi ultimi due infatti mettono in discussione che possa esistere un'interpretazione oggettiva della realtà, in quanto il soggetto è parte in causa della stessa interpretazione, cioè il soggetto parte sempre da una ineludibile pre-comprensione, che lo sappia o no (in questo si rifanno a Nietzsche), e siccome il soggetto (europeo) ha creato cose mostruose sul piano storico (p.es. la I guerra mondiale), è difficile pensare che da questo tipo di soggetto possa venire fuori un'interpretazione oggettiva della realtà. Cioè non solo non è possibile una metafisica come scienza (già col Kant della I Critica lo si era capito), ma non è possibile neppure una scienza in sé (tanto meno una scienza storica alla Dilthey). Il soggetto deve prima liberarsi dei suoi pre-giudizi o pre-concetti, prima di poter giudicare la realtà.

In tal senso Gadamer ipotizza un ritorno al Cogito cartesiano (in quanto il soggetto non può prescindere da se stesso), ma a condizione che non si parli più di “evidenza” (come invece faceva, ingenuamente, Cartesio e, dopo di lui, sino all'idealismo e al positivismo). Al massimo si può parlare di ricerca infinita della verità delle cose, mantenendosi quindi sempre disponibili a rivedere i propri giudizi. Questo perché non esiste nessuna evidenza, e tutto può essere equivocato e interpretato in maniera opposta. Nel motto cartesiano: Penso, dunque sono, il “dunque” non esiste, il passaggio dal pensiero all'essere non è logico, cioè dimostrabile. Esiste soltanto un soggetto che pensa e che non può smettere, neppure per un momento, d'interpretare la realtà.

Solo che qui sorge una grossa difficoltà: se il soggetto non riesce più a comprendere in maniera adeguata l'essere (tant'è che deve continuamente sospendere il giudizio, come dice Husserl), esiste davvero questo essere o è solo un ennesimo pregiudizio umano? Può coincidere l'essere col soggetto? Se sì, perché è così difficile individuarne la natura? La risposta di Heidegger è nota: l'essere è il suo tempo. Cioè non esiste un essere al di fuori del tempo e della storia, e il soggetto (l'esserci) ne è parte costitutiva. Quindi l'interpretazione della realtà e dello stesso essere ci può soltanto essere data dal tempo, in forme e modi che non possiamo prevedere minimamente. Di sicuro sappiamo soltanto che l'essere si esprime in un linguaggio, in cui il significato di nessuna parola può essere dato per scontato.

Gadamer però si chiede: che senso ha elaborare un sofisticato linguaggio metafisico (come ha fatto Heidegger) per dire che la metafisica ha una sua ragion d'essere solo se si trasforma in un'esperienza temporale? Non era sufficiente lavorare unicamente sul significato del linguaggio, cioè sul rapporto tra cose e parole?

Sul problema del linguaggio Gadamer accetta l'impostazione data da Heidegger, secondo cui le cose non ricevono un significato dalle nostre parole, come se le cose fossero esterne a noi, ma tra parole e cose non vi è alcuna differenza: le parole sono cose e le cose sono parole. Le cose cercano le parole per esprimere un significato che hanno già, solo che per poterlo esprimere bisogna trovare le parole adeguate. E queste parole non dipendono dalla nostra coscienza, ma devono essere trovate nelle cose stesse, poiché tutto è immerso in un linguaggio di cose e di parole. Qui sta la grande differenza tra Heidegger e Husserl che Gadamer individua bene, al punto che considera il secondo Wittgenstein un degno discepolo di Heidegger, in quanto avrebbe superato l'illusione del Trattato logico-filosofico di poter formulare un linguaggio puro, indipendente dalla realtà. Tuttavia il secondo Wittgenstein – secondo Gadamer – si è limitato a criticare le pretese del linguaggio (logico) senza però riuscire a coglierne la portata ontologica, che è costitutiva all'esserci. Il linguaggio infatti ci determina completamente e anche quando sottoponiamo a critica determinate interpretazioni, non possiamo esimerci dal dovere di ritornare sui nostri passi, proprio perché l'essere (che è un linguaggio nel fluire del tempo) sfugge sempre a un'interpretazione definita e definitiva che possiamo dargli.

Testi

-

VeritÓ e metodo. Vol. 1: Lineamenti di una ermeneutica filosofica.

Gadamer Hans G., 2001, Bompiani -

VeritÓ e metodo. Vol. 2: Integrazioni.

Gadamer Hans G., 2001, Bompiani -

VeritÓ e metodo. Testo tedesco a fronte

Gadamer Hans G., 2000, Bompiani -

La ragione nell'etÓ della scienza

Gadamer Hans G., 2007, Il Nuovo Melangolo -

Ermeneutica. Uno sguardo retrospettivo. Testo tedesco a fronte

Gadamer Hans G., 2006, Bompiani -

Linguaggio

Gadamer Hans G., 2005, Laterza -

La filosofia nella crisi del moderno

Gadamer Hans G., 2000, Herrenhaus -

Scritti di estetica

Gadamer Hans G., 2002, Aesthetica -

Bildung e umanesimo

Gadamer Hans G., 2012, Il Nuovo Melangolo -

Il movimento fenomenologico

Gadamer Hans G., 2008, Laterza -

Elogio della teoria. Discorsi e saggi

Gadamer Hans G., 1999, Guerini e Associati -

Lettura, scrittura e partecipazione

Gadamer Hans G., 2007, Transeuropa -

Il problema della coscienza storica

Gadamer Hans G., 2004, Guida -

A colloquio. Frammenti di memoria di un grande saggio

Gadamer Hans G.; Vietta Silvio, 2007, Marietti -

L'inizio della filosofia occidentale

Gadamer Hans G., 1997, Guerini e Associati -

Eraclito. Ermeneutica e mondo antico

Gadamer Hans G., 2004, Donzelli -

Scritti su Parmenide

Gadamer Hans G., 2002, Filema -

Metafisica e filosofia pratica in Aristotele

Gadamer Hans G., 2000, Guerini e Associati - Studi platonici. Vol.

1 -

2

Gadamer Hans G., 1984, Marietti -

Caro professor Heidegger

Gadamer Hans G., 2000, Il Nuovo Melangolo -

I sentieri di Heidegger

Gadamer Hans G., 1987, Marietti -

La dialettica di Hegel

Gadamer Hans G., 1996, Marietti -

L'ereditÓ di Hegel

Gadamer Hans G.; Habermas JŘrgen, 1988, Liguori -

Dove si nasconde la salute

Gadamer Hans G., 1994, Cortina Raffaello -

Ermeneutica e critica dell'ideologia

Apel Karl O.; Gadamer Hans G.; Habermas JŘrgen, 1992, Queriniana -

Interpretazioni di poeti. Vol. 1: W. Goethe, F. H÷lderlin, H. von Kleist, J.

S. Bach.

Gadamer Hans G., 1990, Marietti -

L'anima alle soglie del pensiero nella filosofia greca

Gadamer Hans G., 1988, Bibliopolis -

Maestri e compagni nel cammino del pensiero. Uno sguardo retrospettivo

Gadamer Hans G., 1980, Queriniana -

Educar-si. Nella famiglia, nella scuola, nell'universitÓ

Gadamer Hans G., 2001, Pensa Multimedia -

L'ereditÓ dell'Europa

Gadamer Hans G., 1991, Einaudi

Download

- Gadamer (rtf-ppt-zip)