METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA

Dalle conoscenze alle competenze, passando per le opzioni

PANORAMICA DELLA STORIOGRAFIA FRANCESE 1 - 2 - 3

L'idea di una "storia globale", nell'ambito dell'histoire nouvelle francese, ha raggiunto i vertici del suo sviluppo negli anni Sessanta. Gli studi monografici condotti sulla base di questa idea sono stati largamente riconosciuti e i suoi promotori sono diventati i rappresentanti più significativi della scuola delle "Annales".

Tuttavia, a partire dalla fine degli anni Sessanta alcuni ricercatori hanno cominciato a limitarsi ad accettare la concezione della globalità solo sul piano cognitivo, e non anche su quello metodologico, finché, col passare del tempo, sono giunti a dei mutamenti d'indirizzo anche nelle ricerche storiche vere e proprie.

La concezione della "storia globale" è stata messa in discussione proprio da coloro che, continuando a fare riferimento alla rivista delle "Annales", si ritengono eredi della nouvelle histoire di Bloch, Febvre, Lefebvre e Braudel.

In realtà la terza generazione si dedica a un complesso di storie per le quali la globalità non è più un punto di partenza ma, nel migliore dei casi, un lontano orizzonte. Ci riferiamo a storici come Le Roy Ladurie, Furet, Richet, Roche ecc.

Per alcuni ricercatori la "storia globale" non è che un mito, una sorta di costruzione razionale aprioristica e non il risultato della conoscenza storica positiva. Besançon, p.es., scrive che gli storici della sua generazione si sono finalmente sbarazzati del miraggio della totalità storica. Furet è quasi dello stesso avviso: per lui la struttura d'una società globale non è che un postulato non legittimato dall'attuale storiografia.

Dunque, perché la concezione della "storia globale" non risponde più ai bisogni dell'histoire nouvelle e la scienza storica francese si trova di nuovo ad affrontare il problema della frammentarietà? Le risposte a tale domanda, dei vari Le Goff, Foucault, Revel, de Certeau, possono in sostanza ricondursi a una tesi comune: la concezione dell'oggetto dell'histoire nouvelle, l'acquisizione stessa del sapere storico è radicalmente mutata nel tempo.

In particolare Le Goff e Foucault fanno risalire l'ingombro della nozione stessa di "storia globale" ai limiti della continuità-concatenazione della storia stessa, che oggi non corrisponde più, secondo loro, ai canoni della scienza moderna, la quale evita categoricamente di porre l'uomo al centro della storia. Essi in sostanza affermano che Copernico, Darwin e Marx hanno reso praticamente impossibile qualunque tentativo di riportare l'uomo al centro dell'universo: hanno prodotto la discontinuità eliminando la rigida casualità.

In precedenza lo storico si liberava della discontinuità cercando la concatenazione elementare degli avvenimenti. Oggi invece la nouvelle histoire preferisce servirsi della discontinuità lasciandosi influenzare dalle scienze più disparate: psicanalisi, linguistica, etnologia...

Una storia globale non è dunque più possibile. Oggi lo storico mette in luce la diversità, le specifiche particolarità cronologiche, gli scarti e i dislivelli. Una storia in cui regna la discontinuità (che poi diventa, si badi, fine a se stessa), in cui l'uomo è dominato dai miti, dalle leggi del linguaggio ecc., è più inquietante e suggestiva di quella in cui le cause e gli effetti si susseguono univocamente. Entrando in contatto con questo tipo di storia, l'uomo moderno si sente più esitante, perde le sue certezze, però ha il vantaggio -dice Foucault- di un maggior realismo. Questa storia rinuncia ad essere l'ultimo rifugio del pensiero antropologico e diventa la vera antitesi della "storia globale".

L'uomo non è più il personaggio centrale della storia. Scrive a questo proposito de Certeau: "La teoria, che ieri era orientata all'oggetto, retrocede oggi verso il linguaggio, la parola... Ed è un'illusione credere che la ricerca storica possa avere per risultato una riproduzione adeguata della realtà".

La storiografia si ritrova così, come all'inizio del sec. XX, nel mondo dell'idealismo agnostico e soggettivo di Rickert, Dilthey e Russel; solo che di quell'idealismo non può più conservare l'ingenuità, in quanto la crisi delle "Annales" e di tutta la nouvelle histoire è strettamente legata al venir meno dell'impegno ideologico e politico, al non volersi confrontare col pensiero marxista e con la pratica del socialismo democratico.

In un certo senso il fallimento dell'utopia sessantottesca ha portato le "Annales" a rinnegare se stesse. Dalla fine degli anni Sessanta l'histoire nouvelle è diventata talmente "nouvelle" che Braudel ha dovuto abbandonarla completamente.

Bloch e Febvre avevano cercato di trasformare la storia in una scienza sociale, nel senso ch'essa doveva superare lo stadio del pensiero "individualizzante" ed entrare nel novero delle scienze "generalizzanti". Conditio sine qua non per realizzare tale passaggio era il rifiuto categorico della scienza narrativa dei fenomeni singoli, ovvero della storia evenemenziale, in cui il concetto di "tempo storico" veniva concepito in maniera semplicistica e univoca, come una sorta di calendario uniforme, un asse predisposto sul quale gli storici si limitavano a infilare i fatti e gli avvenimenti del passato.

Con l'histoire nouvelle l'idea del tempo come "durata senza contenuto" era stata rimpiazzata dall'idea del "tempo sociale a contenuto determinato", che è in sostanza l'idea della molteplicità dei tempi, dei diversi ritmi del tempo a seconda delle diverse realtà storiche, l'idea della discontinuità nello scorrere del tempo sociale.

Da Bloch a Braudel gli storici delle "Annales" hanno sempre avvertito forte la preoccupazione di fare della storia una scienza al pari delle altre scienze. Detestavano il caso, i zigzag repentini, preferivano soffermarsi sulle tendenze durevoli, sui rapporti familiari, sulle strutture mentali.

La longue durée, in tal senso, è stata senz'altro una positiva conquista dell'histoire nouvelle. Tuttavia essa non è priva di ambiguità. Anzitutto non sembra che faciliti la soluzione dei problemi più cruciali della teoria della conoscenza storica. Viene qui in mente la domanda che Marx fece a Proudhon in Miseria della filosofia: "In che modo la sola formula logica del movimento, della successione del tempo potrebbe spiegare il corpo della società, nel quale tutti i rapporti coesistono simultaneamente e si sostengono gli uni con gli altri?". Una tale questione non è mai stata posta dall'histoire nouvelle. E non rispondendovi l'histoire nouvelle non è in grado di garantirsi una vera scientificità nell'analisi storica, che vada cioè al di là di ciò ch'essa è sicuramente in grado di fare: offrire una mole impressionante di dati.

Il tempo del mondo o della storia è -secondo Braudel- il tempo della formazione sociale che domina in una data epoca, niente di più. Il che però risulta assai limitativo nei confronti della totalità degli esseri umani, che appartengono a zone geografiche marginali rispetto ai criteri della formazione sociale dominante.

Braudel non comprende che il legame tra tempo e storia è costituito dal modo di produzione, e che i modi di produzione non sono statici ma evolvono di continuo. Non tener conto di determinati processi storici equivale a considerare la storia come un cieco destino, lo sviluppo di una fatalità. La storia diventa un mero prodotto del tempo.

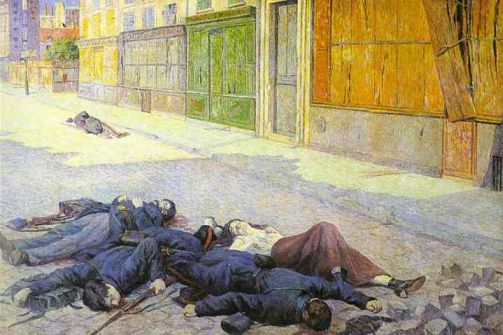

In questa ambiguità filosofica di fondo si può anche arrivare all'assurdità di credere che la rivoluzione francese non sia mai avvenuta, cioè che sia un mito o una sopravvivenza ideologica. Per Furet, Richet, Roche, Chaussinand-Nogaret la rivoluzione francese fu un semplice conflitto politico-ideologico tra nobiltà e borghesia, non un rivolgimento sociale. A loro giudizio la nobiltà era progressista, per cui non erano in questione il feudalesimo e l'ancien régime (considerati addirittura come già inesistenti a quel tempo), ma solo una questione di rivalità politica all'interno di una comune concezione.

Sul piano socio-economico l'avvenimento viene giudicato da questi storici come una vera e propria catastrofe nazionale, poiché avrebbe impedito alla noblesse libérale di trapiantare in Francia i rapporti agro-capitalistici della vicina Inghilterra.

L'histoire nouvelle - sottolinea lo storico marxista Vovelle - tende in generale all'immobilità, non crede nelle brusche modificazioni che avvengono nella storia, non è dialettica, non considera le diverse epoche storiche come tappe d'uno sviluppo progressivo delle società e delle civiltà, e i diversi ritmi di tempo come momenti d'un tempo a senso unico.

La discontinuità è talmente assolutizzata ch'essa non è più un momento particolare di una più generale e uniforme evoluzione. Questa scuola non crede in alcuna transizione dal capitalismo al socialismo, come non crede in quella dal feudalesimo al capitalismo. Furet rifiuta categoricamente la prospettiva dell'evoluzione che conferisce un senso o una direzione significativa al tempo. Sicché l'analisi quantitativa o "seriale", come la chiama Chaunu, diventa fine a se stessa: l'importante diventa solo il raccogliere dati e classificarli. Non c'è più analisi qualitativa.

Ricostruendo p.es. la storia dei prodotti alimentari, si lascerà in ombra la questione delle relazioni tra produttori e consumatori. Questo significa, in sostanza, ricadere nella superficialità, cioè proprio in quel limite contro cui l'histoire nouvelle s'era posta negli anni Venti. A quel tempo le "Annales" -come vuole Braudel- era una rivista di "eretici", oggi invece è una rivista perfettamente allineata con le concezioni borghesi dominanti, in grado di favorire la promozione sociale e le carriere scientifiche.

* * *

Verso la metà degli anni Settanta l'espressione histoire nouvelle è cominciata ad apparire nelle pubblicazioni francesi, ed ora in Francia quasi nessun storico dubita del fatto che con essa si volesse indicare una nuova scienza storica.

Analogamente all'americana new economic history o alla moderna linguistica di cui F. de Saussure è stato l'iniziatore, la si definisce "nuova" in questo senso, che pur basandosi su principi e metodi d'analisi storica elaborati nel corso dei secoli, essa si differenziava per molti aspetti dalla storiografia tradizionale.

L'histoire nouvelle è stato il fenomeno più importante della storiografia mondiale del XX sec. Essa ha avuto una storia per circa mezzo secolo e ha subìto una forte evoluzione. Iniziata alla fine degli anni Venti con la fondazione della rivista "Annales d'histoire économique et sociale" degli storici M. Bloch e L. Febvre, essa s'è prolungata con l'attività dell'eminente storico F. Braudel, il quale ha trasformato la scuola delle "Annales" nell'orientamento dominante della storiografia francese. Tuttavia verso la fine degli anni Sessanta cominciano a mutare non solo gli indirizzi di ricerca, ma anche l'interpretazione dello sviluppo della società e delle civiltà; vi sono regressi e abbandoni di molte conquiste positive.

Forse pochi sanno che oltre a questa scuola sono esistite altre scuole, di tutto rispetto, che si sono sviluppate autonomamente: la scuola storica marxista di P. Vilar, J. Bruhat, A. Soboul, C. Mazauric, C. Willard, M. Vovelle e altri, i quali hanno al loro attivo seri lavori di storia delle rivoluzioni, di storia socio-economica, di storia del movimento rivoluzionario e altro ancora.

Esiste anche l'école des Chartres di Parigi, cioè la scuola della critica delle fonti, i cui storici: Ch. Samaran, J. Favier e M. François hanno spesso trattato soggetti tradizionali di storia politica.

Le scuole più recenti sono quelle di storia delle relazioni internazionali, che raggruppa i discepoli di P. Renouvin; e quella che studia le strutture sociali e i movimenti popolari dei tempi moderni, capeggiata da R. Mousnier.

Tornando all'histoire nouvelle, bisogna dire che è impossibile trovare in questa scuola una concezione dello sviluppo storico e una metodologia di ricerca condivise da tutti i suoi appartenenti. Soprattutto va sottolineata la profonda differenza che esiste tra la cosiddetta "terza generazione" delle "Annales", iniziata nel 1968-69, al momento della dipartita di Braudel, e le due precedenti, che vanno dai due fondatori Bloch-Febvre a Braudel appunto. Si potrebbe anzi dire che l'histoire nouvelle vera e propria sia terminata alla fine degli anni Sessanta, proseguendo quasi unicamente con le opere pubblicate da Braudel, morto nel 1985.

Nel complesso si può sostenere che l'histoire nouvelle abbia rappresentato la coscienza storica borghese del sec. XX. Come tale essa ha esercitato delle funzioni sociali chiaramente determinate: p.es. le "Annales" dell'immediato dopoguerra ebbero molto successo perché la Francia cercava una posizione culturale che fosse al tempo stesso autonoma dall'egemonia anglosassone e nettamente separata dal pcf.

Questa storiografia è stata in grado di interagire con le correnti più diverse del pensiero storico e con numerose discipline (economia, geografia, antropologia storica, psicologia ecc.), appropriandosi di metodologie e concezioni fra loro spesso divergenti: su di essa ad es. hanno esercitato una indubbia influenza lo strutturalismo, il positivismo, la psicanalisi di Freud, il marxismo, il neo-malthusianesimo ecc.

Nonostante questo è comunque possibile individuare alcuni aspetti dominanti riassumibili nella concezione della "storia globale", nella categoria della "lunga durata", nella nozione di "fatto storico".

Alla fonte della concezione della "storia globale" si trovano gli influssi sia del marxismo, sia delle tradizioni storiografie francesi (Voltaire, Guizot, Michelet, Berr ecc.), sia delle scienze moderne della natura, specie la fisica quantistica, la biologia, l'ecologia, la teoria della relatività ecc.

L'idea della sistemicità. i rapporti fra sincronia e diacronia, il concetto di realtà spazio-temporale, le leggi della probabilità e della statistica, i legami della funzionalità, il ruolo della discontinuità ecc.: queste e altre nozioni sono entrate nella storiografia di questa scuola nel momento stesso in cui s'investigava la realtà storica e la pratica sociale, l'esistenza materiale, in cui si facevano le scoperte più importanti nei vari campi delle scienze esatte e naturali.

All'inizio del XX secolo la storiografia francese prediligeva la storia politica, affrontando le questioni economiche in sezioni separate, poiché si pensava ch'esse non riguardassero la storia vera e propria. Gli storici francesi di allora non riuscivano a vedere la società come un insieme organico, i cui elementi, una volta separati, non devono far perdere al ricercatore la consapevolezza dell'insieme.

Indubbiamente la concezione di una "storia globale" acquista i suoi fondamenti teoretici e un contenuto storico concreto negli anni Trenta e in quelli seguenti, grazie ai lavori di Bloch, Febvre, Lefebvre, Braudel e altri storici delle "Annales". Costoro non pretendevano affatto che col concetto di "storia globale" s'intendesse un "tutto su tutto", come se fosse obbligatorio abbracciare l'universo intero per averne una visione "globale".

E' possibile vedere globalmente un aspetto o un problema particolare a condizione di non falsificare la vita di tutta la società, cioè a condizione di non spezzare l'unità e la continuità della storia. L'uomo non può essere suddiviso in politicus, oeconomicus, religiosus... La parola "globale" stava semplicemente ad indicare che la scienza storica deve affrontare la vita dell'uomo e della sua società nella sua totalità e complessità, senza tralasciare quegli aspetti che più difficilmente mutano col tempo e che più sembrano intralciare il movimento storico, come i processi tecnologici, le strutture demografiche e mentali ecc.

Per histoire globale Braudel intendeva una stratificazione della realtà storica in molteplici livelli, cioè la trasformazione della foto in un'immagine in rilievo. Per lui la società era un "grande insieme" composto di diversi insiemi, dei quali i più noti sono l'economico, il sociale, il politico e il culturale, ciascuno dei quali, a sua volta, si suddivide in altri sottoinsiemi, e così via.

"In questo schema -egli dice- la storia globale (o meglio globalizzante, poiché tende a esserlo senza mai poterlo diventare) è lo studio di almeno quattro sistemi considerati prima in se stessi, poi nelle loro relazioni".

Oltre a ciò l'histoire globale è anche la consapevolezza che la dinamica dei livelli interconnessi della realtà storica procede non come un moto uniformemente accelerato in un'unica direzione, ma come un movimento irregolare, strettamente legato al tempo e alle diverse situazioni.

L'histoire nouvelle era giunta a tali conclusioni non solo per aver ereditato creativamente la lezione di storici e sociologi come Guizot, Durkheim, de Tocqueville, Vidal de la Blache, Mauss e altri, superando definitivamente il semplicismo e la frammentarietà della storia événementielle d'inizio secolo: ma vi era giunta anche per l'influenza che esercitava l'autorevole storiografia marxista. Lo dimostra il fatto stesso che l'histoire nouvelle ha abbandonato la storia degli eroi e degli avvenimenti sparsi, accettando quella delle masse e dei processi di lunga durata.

E' stato proprio l'interesse per le masse popolari, stimolato dal marxismo, che ha attirato l'attenzione sulle loro condizioni materiali d'esistenza, sullo studio della storia socio-economica, che ha contribuito ad alimentare l'esigenza di una "teoria della storia globale".

Ci sembra tuttavia che l'histoire nouvelle non abbia saputo trovare una soluzione convincente alla comprensione globale della società. Le sue concezioni generali della storia spesso risultano eclettiche. Secondo i migliori rappresentanti di questa scuola, nella storia agiscono una moltitudine di forze e di fattori, capaci di passare l'uno nell'altro, senza che però si possa sapere quale sia, in ultima istanza, quello determinante.

Benché pongano l'accento sulle condizioni materiali e sull'economia, essi concepiscono la storia stessa della vita materiale come un aspetto a se stante, piuttosto empirico e poco legato ai fattori socio-politici e ai conflitti di classe. E' sintomatico, ad es., che i rapporti degli uomini nel momento della produzione e i rapporti di proprietà vengano quasi completamente ignorati nelle loro trattazioni di storia economica.

Questi storici sembrano più essere legati a procedimenti di tipo struttural-funzionale che storico-genetico. Inoltre non parlano mai dei tradimenti storici della borghesia e preferiscono prendere in esame più il passato che il presente.

Solo verso la fine degli anni Settanta Braudel si convinse che la produzione giocava un ruolo fondamentale nella comprensione dei meccanismi storici. Fino ad allora egli aveva pensato che nella fondazione di un modello d'interpretazione storica, universalmente valido nello spazio e nel tempo, il momento della circolazione e dello scambio delle merci dovesse nettamente prevalere su quello della produzione.

Ma questa sua ammissione non è stata neppure presa in considerazione dall'ultima generazione delle "Annales", che anzi decise, fatte salve le debite eccezioni, d'incamminarsi per una via completamente diversa, rispolverando classiche tesi regressive e concezioni storiche anteriori alla stessa nouvelle histoire.

CONSIDERAZIONI SULLA STORIOGRAFIA FRANCESE

E' difficile immaginare uno storico marxista politicamente disimpegnato. Se esiste uno storico del genere, il suo marxismo risulterà accademico, cioè astratto, di maniera, antidialettico.

Questo non significa che uno storico marxista debba essere politicamente impegnato. Esistono gradi diversi di impegno e anche di interessi culturali e di consapevolezza delle cose, con cui p.es. si danno pesi o rilevanze differenti a ognuna delle tre dimensioni temporali.

E' evidente infatti che se uno storico volesse fare lo scrittore impegnato politicamente, dovrebbe scegliere la professione del giornalista, che è tutta rivolta a leggere il presente, oppure dovrebbe scegliere la strada del politologo e scrivere di leggi e delle loro interpretazioni, di piattaforme programmatiche, di tattica e di strategia, di agitazione e di propaganda, di pubbliche relazioni ecc.

Compito dello storico in realtà è quello di sentire anzitutto il dovere di non disperdere la memoria storica, di trovare nel passato qualcosa che possa aiutare il presente a vivere con coerenza i valori umani e democratici. Uno storico vive le sue istanze di autenticità e libertà con la preoccupazione di salvaguardare anzitutto una memoria minacciata dai valori anti-umanistici e anti-democratici, cioè lotta contro i rischi di reiterare gli errori del passato in nome dell'oblio e della dimenticanza.

La sua funzione è quella di dimostrare, attraverso l'uso di fonti di qualsivoglia genere, che in un certo contesto spazio-temporale era presente una determinata dimensione umana, che andava conservata o, se tradita, che andava recuperata, eventualmente in forme e modi diversi da quelli originari, ma sempre in conformità a ciò che qualifica l'umano come tale.

Uno storico umanista, democratico deve necessariamente essere uno storico dell'umanità, cioè dell'intero genere umano, nel senso che deve essere capace di scorgere le tracce dell'umanità dell'uomo in qualunque contesto o latitudine o dimensione temporale oggetto della sua ricerca. Uno storico non può porsi al servizio di qualcosa o di qualcuno che non sia l'uomo stesso.

Ora, se questo è vero, è evidente che la fortuna o sfortuna dell'histoire nouvelle è stata strettamente legata all'atmosfera di engagement che gli storici francesi hanno respirato dal primo dopoguerra, in cui ancora molto forte si facevano sentire il profumo della rivoluzione bolscevica e il tanfo della guerra mondiale, sino al momento in cui, negli anni Sessanta, si sarebbe dovuta prendere, in Europa occidentale, una decisione inequivoca a favore del socialismo rivoluzionario e che invece non si prese.

Gli anni Sessanta e Settanta furono gli ultimi in cui in Europa occidentale e soprattutto in Francia si poté respirare l'aria delle istanze di liberazione dal capitalismo, dopodiché l'involuzione prese tutti, inclusi gli intellettuali delle "Annales", nella generale convinzione che il processo regressivo fosse legittimato dai risultati deludenti, sul piano politico della democrazia e su quello civile dei diritti umani, conseguiti nella parte orientale del continente, dominata dal cosiddetto "socialismo reale".

Gli storici delle "Annales" diventarono, nell'arco di mezzo secolo, i più vicini e insieme i più lontani dalle concezioni storiografiche marxiste, che a partire da Marx ed Engels s'erano fatte strada in Europa, dell'ovest e soprattutto dell'est, approdando a quelle, culturalmente innovative, di Gramsci.

L'esperienza annalista è stata il tentativo di esprimere una posizione autonoma della Francia dall'egemonia anglosassone (specie statunitense) che fosse però nello stesso tempo del tutto separata dall'esperienza del partito comunista francese, quindi il tentativo di avvicinarsi al marxismo restando borghesi; e in questo progetto le "Annales" hanno potuto fruire di ampi appoggi governativi, proprio perché sin dall'inizio erano relativamente definiti i limiti entro cui gli intellettuali avrebbero potuto muoversi.

Tuttavia, il fallimento del "socialismo reale", che negli anni Sessanta non era così scontato come negli anni Ottanta, non può essere considerato come motivo principale della parabola involutiva delle "Annales". Le cause, in realtà, vanno cercate ab intra, là dove una inadeguata rappresentazione della realtà non avrebbe mai potuto portare a una svolta sul piano dell'impegno politico.

Le "Annales" sono state sin dall'inizio un'esperienza borghese di ricerca storica, in cui si è passati da una certa apertura mentale verso le idee più progressiste in campo politico e culturale, a una chiusura ermetica, con la terza generazione di storici, nei confronti di ogni sviluppo progressivo. Per cui è lecito sostenere che le "Annales" rappresentano in campo culturale il fallimento dell'idea di democrazia, esattamente come l'ideologia marxista-leninista ha rappresentato sul piano politico il fallimento dell'idea di socialismo.

Sotto questo aspetto Braudel costituisce il momento drammatico della cesura: il punto borghese più vicino al marxismo nel momento in cui l'esigenza ufficiale era quella di staccarsene in modo netto, non solo per evitare possibili reiterazioni dell'esperienza bolscevica, ma per evitare anche qualunque alternativa socialista a quella esperienza.

Il ruolo progressivo delle "Annales" ha termine nel momento stesso in cui i poteri istituzionali si rendono conto che il capitalismo avrebbe potuto continuare ad ardere sotto le ceneri delle due guerre mondiali, delle cicliche recessioni economiche e dell'ultima contestazione operaio-studentesca.

L'esperienza delle "Annales", per riprendere il discorso iniziale, ci aiuta a capire una cosa di fondamentale importanza: per realizzare la democrazia e insieme il socialismo bisogna anzitutto liberarsi delle idee di democrazia e di socialismo, essendo le une troppo influenzate dalle ideologie borghesi e le altre troppo dalle ideologie marx-leniniste.

Bisogna, in generale, liberarsi dalle idee fisse, perché sono queste che riducono alla libertà gli spazi di manovra, che intrappolano la creatività e che soprattutto danno una lettura schematica dei bisogni. Bisogna cioè convincersi che la complessità e profondità dell'essere umano è infinitamente superiore a qualunque ideologia politica o filosofica.

Uno Stato, un partito, un'istituzione che pretende di tutelare o, peggio, garantire le idee di socialismo e di democrazia, eo ipso le viola. Questo significa che l'obiettivo di realizzare una società a misura d'uomo deve prevedere, sempre e comunque, la possibilità che ogni essere umano resti se stesso o possa ridiventarlo, se ha smesso di esserlo, nel rispetto dei principi della natura.

Una qualunque direzione delle menti, delle volontà, delle coscienze è, ipso facto, una negazione della natura umana, anche quando questa direzione sembra essere accettata consapevolmente. Gli uomini devono imparare ad auto-gestirsi, ad auto-dirigersi, ad auto-determinarsi.

Un potere politico che si fregi del titolo di "democratico" dovrebbe limitarsi a porre le basi perché ciò possa svilupparsi, e quanto più ciò si sviluppa tanto meno potere deve avere la sfera "politica", poiché questa altro non deve essere che il frutto di decisioni prese autonomamente da liberi cittadini.

L'uomo deve poter esprimere in libertà il proprio pensiero per la risoluzione dei propri bisogni, liberandosi progressivamente dei condizionamenti materiali e culturali che lo limitano in questa espressione. E il primo condizionamento da superare è il concetto stesso di civiltà, cercando alternative nell'Africa tribale, nell'Asia contadina, nelle Americhe precolombiane e nella primitiva Oceania.