|

|

LA RIFORMA PROTESTANTE

Dalla riforma della chiesa

|

|

LA SVIZZERA AL TEMPO DELLA RIFORMA

Abbiamo trattato in un altro articolo della Riforma di Huldreich Zwingli a Zurigo, ora apprestiamoci ad un approccio più completo riguardante la vita sociale e religiosa dell’intera Confederazione durante la disputa teologica nella prima metà del XVI secolo.

Fin da quando apparvero le 95 Tesi di Martin Lutero nei Cantoni Elvetici si crearono le condizioni per un rimescolamento del sistema politico-istituzionale che fino a quel momento aveva mantenuto un equilibrio precario tra le varie rappresentanze locali.

Indubbiamente dobbiamo partire dal presupposto che questa nazione s’è creata e sviluppata partendo dal centro verso l’esterno e contrariamente ad altre questo centro non era né economicamente preponderante né meglio dislocato territorialmente.

I tre Cantoni fondatori, Uri, Schwyz e Unterwalden (denominati correntemente anche Waldstatten), erano territori essenzialmente dediti all’agricoltura e ricoperti di abbondante vegetazione, la stimolo all’unione avvenne per formare un nucleo duro e resistente alle prepotenze della nascente potenza asburgica nel 1291 in fatto di ordinamenti giuridici e riscossioni erariali, è logico quindi pensare che tutta la loro organizzazione fosse impostata per regolare principalmente le problematiche locali e questo portò ad una certa conservazione nel modo d’agire che si perpetuò anche nei secoli successivi.

Quando Zwingli operò la sua riforma in opposizione alla Chiesa Cattolica nel 1521, Zurigo (entrata in Confederazione nel 1351) era già di gran lunga la città più importante della Svizzera dal punto di vista economico ed aveva una visione della gestione politica certamente più aperta rispetto ai Cantoni più interni.

La Riforma quindi trovò terreno fertile per attecchire, la gente della città aveva un approccio sociale generale diverso, più improntato al commercio, agli scambi mercantili ed alla fine del mercenarismo, spesso l’unica attività remunerativa che la povera gente dei territori forestali aveva per vivere ma che faceva disprezzare la nazione in Europa (che pur utilizzava senza ritegno questo mezzo).

La Riforma sostanzialmente determinò una frattura sociale notevole nella nazione, da una parte i Cantoni Cattolici (Uri, Schwyz, Unterwald, Lucerna, Zugo, Friburgo e Soletta), fondamentalmente agricoli, dove la Chiesa agiva da padre protettore oltre che spirituale e che si riconoscevano nei valori che avevano costituito la Confederazione oltre che nel mercenarismo e detenevano il potere militare grazie ai loro uomini abituati a combattere da secoli e dall’altro i Cantoni Riformisti (Zurigo, Basilea, Berna e Sciaffusa) fondamentalmente cittadini, strutturati sul commercio e sull’industria manifatturiera che premevano evidentemente per un’economia meno ristretta e dove la nascente Chiesa dava una fondamentale mano, alla finestra stavano invece quei Cantoni dove non s’era presa una posizione chiara sulla questione spirituale Glarona ed Appenzell).

Teniamo presente che nell’assemblea “federale” del tempo dove si discutevano i problemi generali, i cantoni riformisti avevano meno rappresentanti di quelli cattolici nonostante il loro territorio fosse abitato dal 65% della popolazione svizzera confederata, questa condizione, non poteva più essere tollerata: in realtà non si trattava comunque di prevaricazione, ogni stato aveva diritto a d un certo numero di rappresentanti e i Cantoni Cattolici erano sette contro i quattro Cantoni Riformisti, era tempo di correggere questa incongruenza politica.

Il sentimento delle popolazioni dei territori riformisti era indubbiamente per un’esigenza diversa da quelli cattolici, improntata alla determinazione nell’etica lavorativa e questa non poteva che esserci attraverso una laicizzazione delle istituzioni religiose o comunque ad una compartecipazione alle stesse in maniera almeno paritaria, su questo ovviamente non poteva esserci accordo prima di uno scontro militare tra le parti e tutto velocemente andò in quella direzione.

Non dimentichiamo che Zurigo era e rimaneva un grande centro umanistico, dove le idee di Erasmo da Rotterdam erano apprezzate e conosciute ancora prima di quelle di Zwingli, ciò da modo di capire che esisteva anche una certa incomprensione dovuta al diverso livello d’istruzione e di conoscenza e questo da sempre, ovunque, determina i conflitti sociali che in altre nazioni si manifestavano tra un maggioranza ed una minoranza, in Svizzera data la particolarità dell’istituzione assumeva una forma di lotta regionale.

La guerra “civile”quindi diventava una disputa anche di supremazia economica prima che sociale, la navigazione sul Lago dei Quattro Cantoni (tutti cattolici, Lucerna, Uri, Schwyz e Unterwald), mezzo più veloce al tempo per evitare strade impervie con le merci verso il Passo del San Gottardo era appetita ovviamente dai Cantoni Riformisti e per contro la possibilità di pretendere tassazioni da città e villaggi urbani più ricchi attraevano notevolmente i Cantoni Cattolici atavicamente più poveri.

Si arrivò così alla battaglia campale di Kappel nell’ottobre del 1531, cui anche Zwingli partecipò alla testa delle truppe della sua città e vi morì, i militari cattolici erano notevolmente superiori per qualità secolare e organizzazione e non potevano certamente essere sconfitti, così, infatti, fu.

Fortunatamente, rispetto a ciò che succedeva in altre parti d’Europa, la sconfitta dei riformisti non si trasformò in un annientamento politico e religioso, i Cantoni Cattolici intuirono che un atteggiamento simile avrebbe danneggiato loro stessi, anzi perpetrarono una decisa politica di riforme interne alla loro Chiesa, una controriforma autonoma e locale potremmo definirla, inoltre si decise che ognuno poteva mantenere i propri ordinamenti e legislazioni e le rispettive libertà religiose, Berna s’avvicinò sensibilmente a Lucerna e Zurigo non subì nessuna mortificazione economica tranne la cessione di alcuni pedaggi stradali e riscossioni erariali che accontentarono i vincitori: non era ancora tempo per la nascita della famosa coesione interna che successivamente ha sempre ha caratterizzato la Confederazione.

Bloccata l’ascesa di Zurigo, fu Berna a proporsi come “potenza” in questo periodo, pur rimanendo riformista,il Cantone avvierà e concluderà diversi accordi politici con i Cantoni Cattolici, Lucerna, Friburgo, traendone numerosi vantaggi, il suo esercito, entrerà pacificamente nei Cantoni di Vaud e Losanna per prevenire lo stanziamento delle truppe francesi che già avevano messo gli occhi sul Lago Lemano.

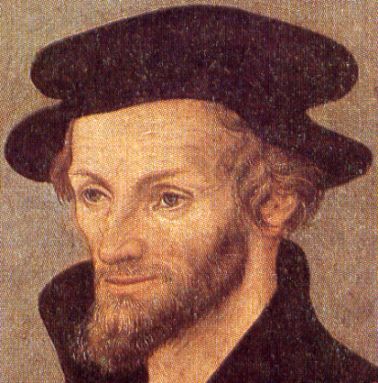

Il problema però non si risolse, spostandosi nella città libera (nel senso che in essa convivevano le due anime del cristianesimo) e repubblicana di Ginevra, nel 1536 saliva sul pulpito cittadino Jean Cauvin chiamato da Basilea dove si trovava al compito dal teologo riformista locale Farel.

La città aveva già legislazioni molto avanzate e l’attivismo religioso di Cauvin con la sua predicazione improntata a soluzioni sociali e morali d’altissimo valore pur se in alcune occasioni espresse in maniera un po’ troppo radicale entrò presto nella mentalità dei cittadini che accorrevano in massa ad ascoltarlo accendendo gli spiriti delle classi più deboli.

La comunità ginevrina per mano dei suoi rappresentanti politici espresse rammarico per queste prese di posizione che miravano a creare un connubio indissolubile tra magistratura e religione per gestire il potere, così il consiglio cittadino commutò a Cauvin e Farel l’esilio, i quali furono presto richiamati a furor di popolo.

La sua riforma, tra cui il Concistoro, portava allo stesso livello di responsabilità pastori e laici ma corresponsabilizza anche le unità locali, i villaggi, i paesi, i quartieri di Ginevra che mantengono la loro autorità pur nei principi generali ginevrini.

E’ un’evoluzione sociale e culturale maggiore rispetto a quella di Zwingli e ancor più rispetto a quella di Lutero, Cauvin ha molto a cuore la gente comune, il suo è realmente un ritorno alle origini del cristianesimo, la gente comune vive pienamente l’estremo moralismo imposto dal teologo, i costumi sono morigerati, la vita semplice e frugale per quanto possibile, la forza è nel lavoro quotidiano.

Insomma, Ginevra e i suoi cittadini sembrano appartenere a un altro pianeta, ma lentamente questo sistema, interessane, innovativo e profondamente democratico, lentamente scivola verso il fanatismo o meglio un’intransigenza esagerata, a Zurigo con Zwingli, non si ricorda una condanna per motivi religiosi (i contrasti erano appianati economicamente con soddisfazione delle parti), nella città sul Lemano invece i roghi e la prigione iniziano a essere troppi per cui la gente si fa più circospetta, fattori che si moltiplicheranno tra i cittadini per l’esecuzione di Serveto che scosse, come diremmo oggi, l’opinione pubblica, rimescolando un po’ le carte, da quel momento e fino alla morte del teologo ci fu un lungo “stand-by” che bloccò non poco le attività commerciali ginevrine.

Con il suo successore nel 1564, Teodoro di Beza si tornò a Ginevra a una religione molto più moderata rispetto a quella di Cauvin, questo favorì l’inizio di diverse trattative che probabilmente diedero il la alla vera unità politica tra i vari Cantoni, i grandi protagonisti della Riforma e coloro che si opponevano erano morti, quindi le difficoltà d’ordine personale potevano essere superate.