STORIA DEL MEDIOEVO

Feudalesimo e Cristianesimo medievale

DIFFERENZE TRA SCHIAVISMO, FEUDALESIMO E CAPITALISMO

La principale contraddizione antagonistica della nostra epoca è quella determinata dall'economia: i proprietari privati accumulano capitali per acquisire altri capitali, i quali permettono di influenzare radicalmente il potere politico. Per poter realizzare tale scopo il capitalista è disposto a tutto.

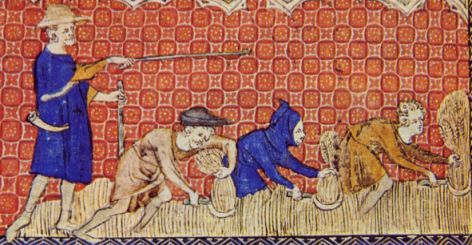

Nell'antichità feudale e schiavista la contraddizione antagonistica prevalente non era di natura così astratta, così artificiale, così sofisticata: la soggezione nei confronti del denaro che si autovalorizza era di natura "fisica". Quanti più schiavi o servi della gleba si possedevano (da far lavorare come contadini e artigiani), tanto più potere economico e quindi politico (direttamente o indirettamente) si disponeva.

Il feudalesimo, in tal senso, è stato molto più vicino allo schiavismo che non al capitalismo. Il capitalismo ha potuto formarsi dentro il feudalesimo euroccidentale, ma ad un certo punto ha dovuto rompere con la "fisicità" di quella forma d'antagonismo per poterne creare una nuova. In un certo senso il capitalismo ha simbolizzato, materializzandolo nella forma astratta del capitale, lo sfruttamento del servo della gleba. Ha cioè dovuto trasformare una contraddizione "fisica" (la dipendenza personale del servaggio) in una contraddizione "economica" (la falsa libertà personale-giuridica del lavoratore salariato).

Il capitalismo è stato costretto a questa finzione perché la resistenza del servo della gleba alla contraddizione "fisica" era ormai diventata molto grande ed essa non avrebbe permesso la riedizione, più o meno simile, di quell'antagonismo. L'antagonismo, di fronte alla consapevolezza della necessità del suo superamento, ha dovuto perfezionarsi per poter sopravvivere. In quest'ottica andrebbero analizzati tutti i movimenti contadini di protesta anteriori a quelli borghesi. Ma andrebbe analizzato anche il fenomeno della riedizione dello schiavismo (nei territori extraeuropei) conseguente allo sviluppo del colonialismo.

Il denaro resta un'astrazione anche quando permette di acquisire un potere economico e indirettamente politico. Esso non avrà mai la concretezza di uno schiavo o di un servo della gleba. Si possono accumulare capitali all'infinito (sempre che gli operai lo permettano), non si può sfruttare uno schiavo o un servo oltre un certo limite: sia perché si rischia di farlo morire (e di ciò si può non tener conto solo se gli schiavi o i servi a disposizione sono in grande quantità), sia perché l'accumulo di derrate alimentari superiori al fabbisogno del proprietario è per forza di cose limitato, specie se esse sono deperibili.

Con l'uso del denaro, inteso come scambio equivalente delle merci, tutti questi problemi sono stati superati. Allo sfruttamento "estensivo", relativo, della manodopera si è sostituito quello "intensivo", assoluto (che diventa relativo solo se la manodopera si oppone allo sfruttamento).

L'economia borghese ha sostituito la fisicità dell'antagonismo con un'astrazione: il capitale, e ha fatto questo non solo acuendo lo sfruttamento del lavoratore, ma estendendone anche i confini geografici. Interi popoli della terra sono entrati nella storia del capitale solo come "sfruttati". Il servaggio non poteva avere un'esigenza di universalità, poiché il rapporto di dipendenza personale, per quanto gerarchizzato fosse, non conosceva la possibilità di usare il denaro come equivalente universale, cioè non aveva la capacità di servirsi di una finzione a livelli così elevati. Oggi tuttavia per la prima volta un'opposizione all'antagonismo può diventare di tipo universale.

Ci si può chiedere se in futuro non esisterà un'altra forma di antagonismo, ancora più sofisticata di quella economica, che possa permettere l'acquisizione di un potere politico. Una forma analoga a quella stalinista o maoista, basata su una sorta di potere carismatico (soggettivo) della persona e ideologico (oggettivo) dell'istituzione ch'essa rappresenta. Una forma cioè che dopo essere maturata in un'esperienza collettivistica s'imponga in maniera individualistica, servendosi del collettivismo in modo burocratico e militarizzato. L'acquisizione del potere a partire da ideali di giustizia sociale e di libertà, e poi l'uso del potere acquisito contro questi stessi ideali: ecco la sostanza dello stalinismo. Solo delle motivazioni interiori (non legate quindi al denaro né alla proprietà di alcunché) possono determinare un rivolgimento del genere.

* * *

In una società basata sull'autoconsumo, la tentazione di sviluppare il commercio vincolato al denaro e non più al baratto, non può venire che dai prodotti di lusso, quelli importati da paesi lontani, quei beni che il contadino-artigiano non è in grado di produrre, o perché non ne ha le capacità, le conoscenze, i mezzi, o perché non è in grado di disporre delle necessarie materie prime, perché p.es. le condizioni ambientali non glielo permettono. Questi prodotti nel Medioevo erano le spezie, i tessuti pregiati, i broccati, l'oreficeria raffinata, i cristalli ecc. Tutte cose per cui si scateneranno guerre a non finire.

Quando un mercante riesce a convincere un nobile (laico o ecclesiastico), sicuramente in grado di disporre di un certo potere economico e politico, che queste merci sono indispensabili per magnificare la propria posizione, il proprio rango sociale, il nobile, ottenuta una sola merce, sarà indotto a chiederne molte altre, in un crescendo continuo, condizionando così l'atteggiamento di altri nobili, i quali, uno dopo l'altro, in forme e modi diversi, arriveranno a pretendere dai loro subordinati non più prodotti in natura o prestazioni gratuite di lavoro, ma denaro contante, quello stesso preteso dal mercante.