|

|

L'ORIGINE DELLA STRADA FERRATA

|

|

La rivoluzione nei trasporti

La rivoluzione nei trasporti era stata compiuta e non si sarebbe più potuto tornare indietro. All’inizio dell’Ottocento il modo più rapido e sicuro di viaggiare era quello tradizionale, via mare con le navi a vela; per terra si viaggiava con le carrozze trainate da cavalli, ma le strade erano poche, maltenute e pericolose, e i viaggi via terra erano lunghi e disagevoli.

Furono costruite più strade, il cui chilometraggio quasi ovunque come minimo era raddoppiato, il cui fondo era stato battuto e veniva riparato con maggiore cura e frequenza; poi la qualità tecnica delle carrozze (sospensioni, resistenza, peso complessivo) era stata incredibilmente migliorata. A metà Ottocento le nuove strade e le nuove carrozze consentivano trasferimenti assai più rapidi di prima: il nuovo servizio postale attivo tra Berlino e Magdeburgo, che all’inizio del secolo impiegava due giorni e mezzo per completare la tratta, dalla metà degli anni Venti impiega solo quindici ore. Tuttavia questi progressi non bastarono.

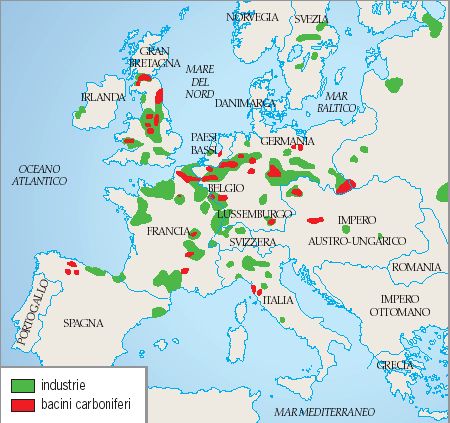

Efficienti vie di comunicazione erano apparse particolarmente necessarie al potere politico ed economico: per trasmettere ordini e spostare forze militari, per produrre e commerciare in tempi più veloci, su grandi distanze. Il miglioramento delle vie di comunicazione va visto in una stretta connessione con il consolidarsi dello Stato moderno e la sua progressiva presa sul territorio che, nel tempo, viene via via unificato giuridicamente, amministrativamente, economicamente. Le ferrovie faciliteranno anche, insieme al telegrafo e poi al telefono, il diffondersi dell’informazione attraverso il servizio postale.

I rapporti tra le grandezze riportate in tabella indicano che la vera rottura, il cambiamento di scala nei mezzi di comunicazione è avvenuto solo a partire dal secolo XIX:

| Carico utile | Velocità | |

| Carro a cavallo | 1 | 1 |

| Caravella | 66,6 | 1,2 |

| Vagone treno merci | 174,3 | 6,6 |

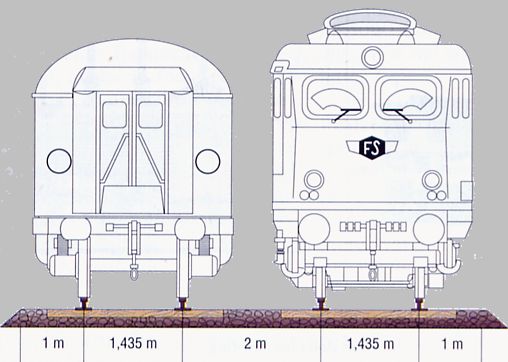

La macchina a vapore era centinaia di volte più potente del cavallo, anche se richiedeva un'energia di molto superiore per metterla in funzione. Il carbone aveva un potere calorifico circa doppio del legno, anche se era uno dei combustibili fossili più inquinanti. Il ferro fuso per costruire i veicoli e le rotaie diminuiva di molto l'attrito sul terreno, anche se rendeva difficile il suo riciclaggio quando l'usura costituiva un problema per la sicurezza.

Prima della rivoluzione industriale il traffico di terra veniva svolto da mezzi di trasporto che attraversavano il territorio senza quasi modificarlo. Le diligenze erano parte integrante dell'ambiente urbano e rurale. Le stesse stazioni d'attesa si distinguevano dagli edifici limitrofi solo per la presenza d'un piazzale per ospitare carrozza e cavalli. Oppure, là dove si poteva, si utilizzavano le vie fluviali.

Viceversa con la costruzione delle ferrovie il territorio viene completamente modificato e le stesse stazioni diventano delle unità completamente autonome, in genere collocate ai margini della città, di cui divennero parte organica solo dopo lo sviluppo delle città stesse oltre la linea ferroviaria e la stazione. Le aree intorno alle stazioni sono sempre state considerate di serie B rispetto al resto della città.

A partire dalla metà dell'Ottocento lo sviluppo impetuoso delle città determinò il fenomeno del pendolarismo dei lavoratori, che tornavano nelle campagne o nei sobborghi solo per dormire: il resto della giornata lo passavano in città a lavorare.

![Karl Karger, La nuova stazione nord-ovest di Vienna, 1880 ca. [Österreichische Galerie Belvedere, Vienna]](images/stazione.jpg)

Nella seconda metà dell'Ottocento la maggior parte delle stazioni aveva copertura in ferro e vetro, ovvero grandi pensiline che coprivano i binari per il movimento di merci e passeggeri. Vi si potevano acquistare non solo i biglietti di viaggio ma anche giornali e libri e vi erano aree di ristorazione. Generalmente avevano due ingressi: uno rivolto verso la campagna, l'altro verso la città, come se si volesse favorire psicologicamente la transizione dal vecchio al nuovo. Anzi, per rendere l'impatto architettonico meno traumatico si rendevano neoclassiche le loro facciate esterne, a carattere ornamentale.

Prima del 1860 i passeggeri non potevano neppure accedere direttamente ai treni dall'atrio dell'ingresso: dovevano esservi guidati poco prima della partenza del treno, al fine d'impedire il sovraffollamento, l'incapacità a gestire le nuove tecnologie. Fu la crescente importanza del lato commerciale delle stazioni che modificò questo rigido stato di cose. La galleria dei treni, coi negozi e l'atrio, divenne per il passeggero un unico spazio.