LA STORIA CONTEMPORANEA

dalla prima guerra mondiale ad oggi

STATI UNITI, FRANCIA E GRAN BRETAGNA NEL PRIMO DOPOGUERRA

Le differenze fondamentali tra Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna nel primo dopoguerra sono state le seguenti.

- Pur avendo vinto tutti e tre la guerra, quelli che ci avevano guadagnato

di più erano stati gli Usa, i quali, avendo avuto perdite umane e materiali

assai minori, ed essendo un paese creditore degli europei, poterono vivere

negli anni Venti uno sviluppo economico portentoso, all'insegna del

taylorismo e del fordismo. Inoltre la borsa andava a gonfie vele.

Gli Stati Uniti detestavano l'Europa, poiché, alla Conferenza di Versailles, Francia e Inghilterra non avevano voluto tener conto delle proposte del loro presidente Wilson, anche se una, teoricamente la più importante, l'accettarono: l'istituzione della Società delle Nazioni, la quale però fu presto trasformata da Francia e Inghilterra in uno strumento per regolamentare i loro imperi coloniali, ingranditisi proprio grazie alla guerra. Quindi, pur avendolo voluto, gli Usa non aderirono a questo organismo internazionale, sicché alle elezioni presidenziali del 1920 Wilson fu sconfitto dai repubblicani, che, restando in carica sino al 1932, inaugurarono la politica dell'isolazionismo e del protezionismo, cioè della cura del proprio business nazionale.

In quei 12 anni di governo repubblicano si respirò politicamente e socialmente un clima anticomunista, antisindacalista, xenofobo e razzista (fu anche il periodo del proibizionismo degli alcolici e della grande diffusione delle mafie e del gangsterismo).

Al protezionismo si affiancò, in economia, sia l'assoluto liberismo, ovvero il rifiuto di assegnare allo Stato un ruolo di contenimento delle contraddizioni sociali, che il ricorso massiccio alla tassazione indiretta sui consumi, essendo irrilevante quella diretta sui patrimoni e i redditi.

Tutto ciò indusse il paese a credere in un progresso indefinito, ma col crack borsistico del 1929 dovette sperimentare il più grande dissesto finanziario della sua storia, che ebbe ripercussioni spaventose non solo su tutta la sua economia, ma anche su quelle di tutti gli altri paesi collegati, in un modo o nell'altro, al sistema capitalistico mondiale.

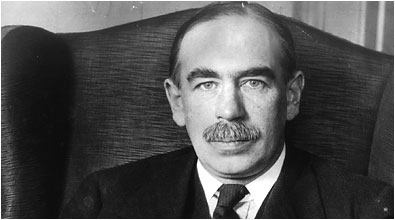

Gli Stati Uniti però riuscirono a reagire non attraverso una dittatura politica, ma attraverso una nuova politica economica (il New Deal di F. D. Roosevelt), che, avvalendosi delle teorie economiche di J. M. Keynes, stabilì per la prima volta negli Stati Uniti un massiccio intervento dello Stato nell'economia (1933-39). Doveva essere la risposta democratica alla pianificazione socialista dell'Urss e allo Stato totalitario del nazi-fascismo. Il keynesismo in sostanza si basava su questi principi:- per incrementare la domanda di beni, da parte dei lavoratori, in tempi di crisi, si permise allo Stato di promuovere grandi opere pubbliche con cui diminuire di molto la disoccupazione, anche a costo di aggravare il deficit di bilancio (cosa che in precedenza non si era mai fatta);

- si aumentò la progressività dell'imposta sul reddito per costringere i ceti abbienti a reinvestire i loro capitali e a non congelarli nelle banche;

- s'impose un certo controllo statale del sistema bancario, finanziario e produttivo;

- si garantì un salario minimo ai lavoratori, cui si concessero varie assicurazioni sociali (il governo iniziò a collaborare coi sindacati);

- si elargirono sussidi governativi ai coltivatori che si impegnavano a limitare la produzione delle principali derrate nazionali per non inflazionare il mercato e vennero agevolati i loro pagamenti di ipoteche;

- si svalutò il dollaro per dare impulso all'export.

In pratica nascevano lo Stato sociale, il capitalismo monopolistico di Stato e la politica del debito pubblico. Politicamente si evitava una soluzione autoritaria e s'impedivano alle idee socialiste di attecchire. Queste cose in Europa occidentale avranno successo solo dopo la seconda guerra mondiale.

Pur non avendo le colonie degli inglesi, gli Stati Uniti restavano quindi un paese dalle grandi potenzialità, in grado di riprendersi dopo il tracollo del 1929, anche se alla fine degli anni Trenta non avevano ancora recuperato il livello di ricchezza esistente prima della crisi. Roosevelt (1882-1945) verrà eletto quattro volte: 1933, 1936, 1940 e 1944. - Anche l'Inghilterra poté evitare una soluzione politicamente

autoritaria grazie allo sfruttamento del suo immenso impero coloniale

(20% del territorio mondiale e 25% della popolazione mondiale),

il quale comunque, finita la prima guerra mondiale e dopo la rivoluzione

bolscevica, non era più disposto a farsi sfruttare come prima.

Tuttavia essa restava un paese finanziariamente debitore nei confronti degli Usa e, come sempre succede dopo i grandi conflitti bellici, non riuscì ad evitare il notevole peso del malcontento popolare, che allora si concretizzava nella crescita delle associazioni sindacali (le Trade Unions nel 1920 avevano 6,5 milioni di iscritti) e del partito socialista (laburista), che nel 1924, andando al governo, aveva triplicato i propri deputati (191) alla Camera dei Comuni, superando i 158 dei liberali ma non i 258 dei conservatori.

I laburisti ottennero l'appoggio dei liberali per poter governare, ma in questa maniera dovettero rinunciare a realizzare tutto il loro programma di riforme, sicché nello stesso anno fu sciolto il Parlamento e alle nuove elezioni i conservatori ottennero la maggioranza assoluta, iniziando a reprimere i lavoratori e i loro sindacati. La lotta tra lavoro e capitale fu sempre molto intensa, finché nel 1929 i laburisti tornarono di nuovo al governo e questa volta con una maggioranza assoluta. Fu la crisi del 1929, non affrontata a favore dei lavoratori, che indusse il governo laburista a dare le dimissioni nel 1931. Il nuovo governo che si formò fu una coalizione tra conservatori, nazional-liberali e laburisti moderati. Questo governo, vedendo che nel 1933 la disoccupazione aveva raggiunto la cifra record di 3 milioni di persone, si preoccupò di far intervenire lo Stato nell'economia, introducendo dazi nelle importazioni e concedendo sgravi fiscali e finanziamenti alle industrie.

Quando l'operazione politica riuscì ad ottenere alcuni risultati e a emarginare i laburisti più radicali, il partito conservatore decise, nel 1935, di governare da solo, inaugurando una politica molto aggressiva nei confronti delle forze di sinistra, anche a costo di simpatizzare per la Germania nazista e il Giappone militarista, nella speranza di veder crollare la Russia bolscevica e, con essa, il movimento socialista europeo.

Tuttavia questa politica veniva contestata persino da un'ala degli stessi conservatori (guidata da Churchill), la quale pensava che, il giorno in cui la Germania avesse occupato la Russia, sarebbe diventata un pericolo troppo grande per la stessa Inghilterra, sicché bisognava avviare una politica industriale tutta favorevole al riarmo. - In Francia le cose andarono un po' diversamente, proprio perché il paese

era stato molto devastato dalla guerra con la Germania. La Francia poté

avvalersi delle proprie colonie, dello sfruttamento di una parte della

Germania a titolo di "risarcimento danni" e del credito finanziario da

parte degli Usa. Tuttavia i conservatori, per stare al governo, dovevano

cercare continuamente delle intese coi radicali (laici e repubblicani) e

la fragilità di questi governi di coalizione era molto evidente.

Quando poi venne la crisi del 1929, inevitabilmente i socialisti vennero a reclamare un loro ruolo politico di governo, sfruttando anche i frequenti scandali che investivano il ceto politico e la pubblica amministrazione. Anzi in Francia maturarono, come in Germania e in Italia, i partiti estremi, sia di destra (l'Action française) che di sinistra (il partito comunista).

Nel 1934 l'estrema destra indusse il governo radicale di E. Daladier a dimettersi, ma, siccome la Francia aveva tradizioni democratiche più sviluppate dell'Italia e della Germania, si poteva scongiurare una dittatura di stampo nazi-fascista. Infatti nel 1936 andò al governo il Fronte popolare (radicali, socialisti e comunisti), sotto la guida del socialista Léon Blum, il cui partito era maggioritario in Parlamento. Il programma era ovviamente favorevole ai lavoratori e ai loro sindacati, ma siccome i comunisti pretendevano la realizzazione di tutti i suoi punti, già nel 1937 Blum fu costretto a dimettersi, obbligando così la Francia a ritornare a precari governi di coalizione, che ovviamente non riuscivano a impedire la rinascita dell'estrema destra. Anzi il nuovo governo di Daladier si mostrava abbastanza favorevole alla Germania nazista.

Da notare che la politica dei "Fronti popolari" era stata inaugurata da Stalin nel 1935, dopo aver visto che i partiti socialcomunisti euroccidentali non erano stati capaci di conquistare il potere nei loro paesi. La svolta del 1935, in cui si chiedeva di fare alleanze anche coi partiti borghesi, doveva servire per ridurre al massimo l'aggressività nazifascista e per impedire che si formassero nuove dittature simili in paesi che ancora non l'avevano conosciuta, come la Francia, la Spagna, il Portogallo, l'Inghilterra ecc.