LA STORIA ANTICA

dal comunismo primitivo alla fine dello schiavismo

UOMINI ROSSI

di Roberto Sidoli

Prefazione di Roberto Sidoli

Secondo la concezione marxista-ortodossa della storia universale, quest’ultima può essere paragonata ad una grande e lunga strada a senso unico, anche se composta da alcune diramazioni secondarie che in seguito si ricollegano al sentiero principale, oltre che da una serie di vicoli ciechi che via via vengono abbandonati, più o meno rapidamente.

In questa prospettiva storica, la “grande strada” della storia è formata nella sua essenza da vari segmenti successivi ben distinti tra loro (il comunismo primitivo/comunitarismo nella preistoria della nostra specie, il modo di produzione asiatico, quello schiavistico, quello feudale e l’epoca capitalistica da superarsi nel socialismo/comunismo), ma essa era ed è considerata tuttora un tracciato predeterminato, almeno in ultima istanza: qualunque “viaggiatore”, come una società organizzata, poteva/può anche prendere delle “scorciatoie” ma alla fine, volente o nolente, era/è costretto a rientrare nel sentiero di marcia principale e nelle sue variegate, ma necessarie e obbligate, tappe di percorso. In base ai dati storici allora a conoscenza di Marx ed Engels, questa era l’unica visione complessiva del processo di sviluppo della storia universale che poteva essere (genialmente) elaborata a quel tempo, ma successivamente tutta una serie di scoperte archeologiche e di avvenimenti storici portano a preferire una diversa concezione generale dell’evoluzione del genere umano.

Immaginiamo pure quella “grande strada” che, dopo un lunghissimo segmento (fase paleolitica e mesolitica) di scorrimento unitario, si trovi improvvisamente di fronte ad un “grande bivio”, ad una gigantesca biforcazione da cui si diramano due diverse strade alternative che conducono a mete assai dissimili, senza alcun obbligo a priori per il “viaggiatore” (a motivo del Fato o delle forze produttive) di scegliere l’una o l’altra. Ma non basta. Non solo non vi è più una sola strada obbligata di percorso, ma – a determinate condizioni e pagando determinati “pedaggi” – qualunque “viaggiatore” (qualunque società umana) può trasferirsi nel tracciato alternativo a quello selezionato in precedenza, cambiando pertanto radicalmente le proprie condizioni materiali di “viaggio” nell’autobus che sta utilizzando, essendo anche la scelta presa “al bivio”, giusta o sbagliata, sempre reversibile nell’altra direzione di marcia, in meglio o anche in peggio che sia.

Fuor di metafora, la concezione che qui si propone ipotizza che dopo il 9000 a.C., ossia ben undici millenni fa, nell’Eurasia del periodo neolitico con la scoperta dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’artigianato specializzato si sia creato, e poi riprodotto costantemente fino ai nostri giorni una biforcazione da cui si sono diramate due “strade”, due linee e due tendenze socio-produttive alternative, l’una di tipo comunitario-collettivistico e l’altra di natura classista perché fondata invece sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.

Pertanto dopo il 9000 a.C. e fino ai nostri giorni, durante quella che si può anche chiamare l’“era del surplus costante e accumulabile”, non sussiste più alcun determinismo storico, bensì un campo di potenzialità oggettive (date dallo sviluppo delle forze produttive e dalla creazione/riproduzione ininterrotta di quel surplus) su cui si possono innestare, e si innestano poi concretamente, delle prassi sociali contrapposte volte, le une, a condividere in modo fraterno i mezzi di produzione/ricchezza/surplus; oppure le altre, a fare in modo che essi finiscano sotto il controllo e il possesso di una minoranza del genere umano, in entrambi i casi con immediate ricadute anche sulla sfera politico-sociale della società.

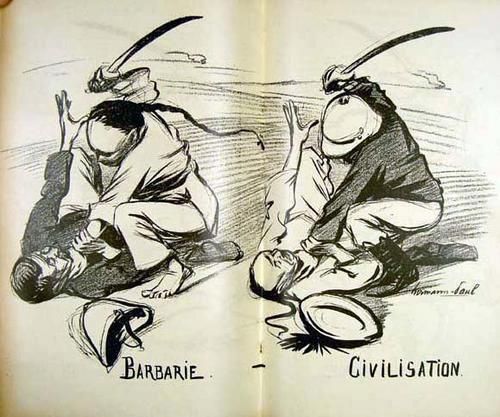

Detto in altri termini, a parità di sviluppo qualitativo delle forze produttive disponibili, fin dal 9000 a.C. è stato possibile, e lo è tuttora, sviluppare sia l’egemonia di rapporti di produzione collettivistici oppure quella alternativa di rapporti classisti: è questo l’effetto di sdoppiamento per il quale nulla era/è mai scritto a priori nei libri mastri della storia, sicché i rapporti di produzione praticabili sul piano materiale sono stati esenti da undici millenni da qualunque forma di determinismo storico basato sul “progresso inevitabile” del genere umano, dalla “barbarie” paleolitica al comunismo sviluppato.

Certo, qualunque regressione allo stadio paleolitico basato sulla caccia/raccolta di cibo resta esclusa da quel processo di sviluppo qualitativo delle forze produttive che fornisce quel surplus costante/accumulabile che ha determinato il sorgere e garantisce la riproduzione ininterrotta dell’effetto di sdoppiamento. Ma a parte questo “dettaglio” non trascurabile, negli ultimi undici millenni il corso della storia universale è diventato decisamente multilineare, composto com’è dal “bivio” e dalla compresenza delle due “strade” alternative in campo socioproduttivo e politico, la cui essenza più profonda risulta essere l’emersione permanente di una logica della scelta rispetto alla quale la pratica collettiva (soprattutto politica) degli uomini del passato e del presente (noi stessi...) assume un ruolo decisivo, sotto tutti gli aspetti.

Le caratteristiche fondamentali di questo “effetto di sdoppiamento”, e soprattutto l’insieme delle “orme” ritracciabili nella storia post-9000 a.C., che ne dimostrano la riproduzione all’interno del processo di sviluppo del genere umano, costituiscono le tematiche affrontate nel mio libro del 2009 I rapporti di forza, ai capitoli VI-VII-VIII e XV-XVI scaricabili da Internet al sito www.robertosidoli.net, di cui in questa sede, su supporto cartaceo, s’intende offrire al lettore appena un “assaggio”.

Capitolo primo

L’effetto di sdoppiamento

1. Prima delle società di classe

La prima base materiale che sorregge ininterrottamente dal 9000 a.C. e fino ai nostri giorni la centralità dei rapporti di forza politico-sociali, nelle società collettivistiche del neolitico prima e classiste poi, è costituita dall’effetto di sdoppiamento (o “biforcazione”) che rappresenta il risultato principale del livello di sviluppo raggiunto dalle forze produttive sociali a seguito del progressivo emergere della grande rivoluzione produttiva neolitica (allevamento e poi agricoltura e artigianato) e la parallela comparsa e riproduzione nel tempo di un surplus produttivo, permanente ed accumulabile, a disposizione della nostra specie: il termine in esame indica il permanente campo di potenzialità alternative che si è prodotto allora nella sfera dei rapporti di produzione/distribuzione sociali, e che perdura fino ai nostri giorni, in base al quale sia rapporti collettivistici che classisti sono stati e sono tuttora potenzialmente in grado di esistere e riprodursi, alle volte anche o coesistendo (conflittualmente) all’interno dei diversi gradi di sviluppo via via raggiunti dalle forze produttive.

Per dirla altrimenti, la storia degli ultimi 11000 anni del genere umano si presenta come la storia del “tiro alla fune” e dello scontro tra due opposte tendenze socioproduttive, in grado a volte di coesistere nella stessa area geopolitica ed in presenza di una parità approssimativa nel livello di sviluppo delle forze produttive. I vari livelli di sviluppo raggiunti dalle forze produttive sociali, a partire dal 9000 a.C., non hanno infatti mostrato la comparsa di alcuna “necessità storica” bensì, al contrario, la produzione/riproduzione ininterrotta di un enorme spazio di libertà per la pratica umana sia nella sfera dei rapporti di produzione sociale che in campo politico e militare: parafrasando Engels, si potrebbe addirittura affermare che la libertà consiste, innanzi tutto, nella coscienza della necessaria esistenza di potenzialità alternative, in contrasto reciproco all’interno del segmento delle relazioni sociali di produzione e di potere che si sono via via affermate sul piano storico e concreto.

Per comprendere l’essenza e la portata storica reale dell’effetto di sdoppiamento (biforcazione), bisogna analizzare il processo complessivo di sviluppo del genere umano partendo da quando (circa due milioni e mezzo di anni fa) è comparso l’Homo habilis, dotato di una statura eretta collegata organicamente alla presenza di un pollice opponibile e già in grado di esprimere un discreto sviluppo della massa cerebrale. Il periodo storico iniziato con l’Homo habilis, che arriva fino all’11000 a.C., è stato caratterizzato da un basso livello di sviluppo delle forze produttive sociali: a dispetto del progressivo miglioramento ed affinamento degli strumenti di produzione e distruzione, via via passati dalle rozze schegge di selce lavorate da un solo lato fino all’arco del tardo Paleolitico, il genere umano per più di due milioni d’anni si è dedicato esclusivamente alla raccolta di cibo, alla caccia e alla pesca avvalendosi di rudimentali strumenti in pietra, in osso e in legno. Le diverse tribù di esseri umani raccoglievano collettivamente con dei bastoni i tuberi e sceglievano vegetali e bacche commestibili, e sebbene già 400.000 anni fa esse fossero in grado di utilizzare il fuoco e dal 25000 a.C. si servissero di asce e lance per la caccia di gruppo, tuttavia la loro attività produttiva non è mai stata in grado di produrre un surplus produttivo costante rispetto ai bisogni fisiologici minimali, garantendosi così soltanto una riproduzione sociale stentata, sempre potenzialmente sottoposta ai colpi delle calamità naturali e al rischio di morte per fame/freddo. Tutto questo ha impedito qualsiasi forma di sfruttamento sistematico dell’uomo sull’uomo: siccome la raccolta dei tuberi, dei vegetali e della frutta, la caccia e la pesca era svolta in modo cooperativo tra i pochi membri dei vari clan, si determinava inevitabilmente una distribuzione sostanzialmente egualitaria del prodotto dell’attività produttiva tra i piccoli gruppi umani preistorici «formate in genere da 5 a 80 individui, tutti più o meno affini e/o parenti»1.

I rapporti sociali di produzione che corrispondevano a questo grado molto arretrato di sviluppo delle forze produttive, risultavano pertanto inevitabilmente di tipo collettivistico e contraddistinti dalla proprietà comunitaria della terra e dello spazio geografico utilizzato dai vari clan per la raccolta/caccia, oltre che dalla ripartizione sostanzialmente egualitaria del cibo e del risultato finale del processo produttivo2. Per due milioni e mezzo di anni il genere umano si è riprodotto materialmente attraverso l’egemonia quasi incontrastata delle strutture socioeconomiche del comunismo primitivo e nell’impossibilità d’esistenza dello sfruttamento del lavoro altrui per l’assenza di un surplus permanente ed accumulabile nel tempo che precludeva a priori ogni eventuale appropriazione privata dei risultati del lavoro altrui, assolutamente “improduttivo” per ipotetici “sfruttatori”. Nessuna eccedenza = nessuna forma possibile di appropriazione privata di surplus da parte di una minoranza, e soltanto la presenza di condizioni geonaturali estremamente favorevoli per la caccia e/o la pesca, come nella California settentrionale del periodo tardo-paleolitico, ha permesso alle élite di alcune tribù di cacciatori/pescatori di appropriarsi del surplus generato dal lavoro altrui, sebbene il possesso privato si limitasse a pochi oggetti di uso corrente e alle armi,

Guerre e razzie fra clan esistevano anche nella preistoria, ma giocavano un ruolo limitato nell’insieme complessivo della riproduzione materiale delle “bande” paleolitiche, sicché la preistoria “nulla sapeva” di eserciti e di polizia, di prigioni e di imposte, nonché di strutture politico-materiali inutili sul piano sociale ed il cui costo economico sarebbe stato in ogni caso insostenibile per società così primitive. La gestione degli affari comuni era affidata a discussioni-decisioni collettivea e spesso al parere autorevole degli anziani, depositari dell’esperienza del clan: come ha notato lo storico J. Diamond, «le tribù nomadi di cacciatori-raccoglitori sono in gran parte società di eguali, la cui azione politica si limita al controllo del proprio territorio e a mutevoli alleanze con le tribù circostanti»3.

Dal canto suo il ruolo sociale assunto dalle donne nel Paleolitico risultava notevole in virtù sia della loro importante partecipazione al processo produttivo mediante la caccia di piccoli animali e la raccolta di cibo, che della “magica” procreazione dei figli, visto che il contributo maschile alla riproduzione sessuale rimase sconosciuto per più di due milioni di anni; l'arte del tardo Paleolitico ha espresso tale influenza reale con il culto della Dea Madre, generatrice di vita e dispensatrice di fertilità, rappresentata incinta e nuda.

2. Il Grande Evento Neolitico

La sostanziale continuità storica della preistoria viene spezzata dal Grande Evento della rivoluzione tecnico-produttiva del Neolitico iniziata in forma embrionale dalle donne dell’Anatolia e dell’area siro-palestinese tra il 9000 e l’8500 a.C. e poi replicata con modalità assolutamente autonome in Cina prima del 7500 a.C.

Questa gigantesca rivoluzione socioproduttiva è caratterizzata dalla “domesticazione” delle piante alimentari e degli animali. La sua genesi è preparata, alla fine dell’era glaciale, da una fase intermedia di raccolta sistematica di cereali selvatici iniziata da alcune tribù del Paleolitico (Ohalo, Israele, 21000 a.C.) e del Mesolitico nella zona turco-palestinese (11000-9000 a.C.), ma viene poi resa possibile dalla fabbricazione di «falci dalla lama di selce e dal manico di legno o d’osso; cesti per trasportare il raccolto verso casa; mortai, pestelli e mole per liberare i grani dalla pula; metodi d’essiccazione per evitare che i semi germogliassero dopo la raccolta; e grandi silos sotterranei, alcuni dei quali intonacati per renderli impermeabili»4. Per illustrare concretamente l’importanza di questa lunga fase pre-rivoluzionaria l’archeologo J. R. Harlan ha mostrato negli anni Settanta che, usando un falcetto dalla lama di selce, in un periodo di mietitura di tre settimane una famiglia di sei persone nel Mesolitico avrebbe potuto accumulare frumento selvatico in quantità tale da permettere un consumo pro-capite giornaliero di quattro ettogrammi di cereali: i “motori” delle forze produttive si stavano ormai scaldando, preparando le condizioni per l’entrata nell’era della produzione costante del surplus5.

Dopo questo lungo periodo preparatorio, i clan della zona siropalestinese ed anatolica iniziarono a seminare le prime piante di cereali curandone la crescita e selezionando, per caso o per tentativi, le sementi più produttive, mentre parallelamente allo sviluppo dell’agricoltura le tribù dell’area in questione prendevano ad allevare i primi animali “commestibili” (seguendo l’esperienza della domesticazione del lupo-cane), attirati e allo stesso tempo nutriti da quelle colture di cereali. In tal modo nel Vicino Oriente il genere umano intraprendeva a coltivare le piante del grano, dell’orzo e dei piselli e ad addomesticare la pecora e la capra attorno all’8500 a.C., mentre in Cina processi analoghi avvenivano per il miglio, e il riso e per i primi allevamenti di maiali (8000 a.C.).

I risultati concreti della rivoluzione tecnico-produttiva del Neolitico sono stati eccezionali e di un peso storico straordinario grazie all’aumento della produttività media del lavoro sociale rispetto alla precedente stagione paleolitica di caccia-raccolta (o pesca): è stato calcolato che «alla fine, un ettaro di terra coltivata riusciva a dar sostentamento a molti più contadini (dalle 10 alle 100 volte) di quanto non riusciva a fare un ettaro di terra vergine per i cacciatori-raccoglitori»6. Di conseguenza alcune frazioni consistenti del genere umano hanno potuto iniziare a riprodurre sistematicamente, pur tenendo conto dei fattori atmosferici e climatici avversi, un plusprodotto in eccedenza rispetto ai bisogni minimali di sopravvivenza biologica e ciò ha consentito, ad esempio nell’oasi di Gerico. di utilizzare questo surplus per commerciare con altre zone (ossidiana) e per erigere mura e torri attorno alla città già a partire dal 8300-7500 a.C.

Il gioco era riuscito con tanto successo che attorno al 9000-7500 a.C. alcune importanti zone geo-economiche del globo presero a riprodurre quel salto di qualità produttivo che taglia nettamente in due la storia dell’Homo Sapiens dividendola nell’era pre- e post-surplus permanente. Come ulteriore sottoprodotto positivo l’aumento formidabile della produttività del lavoro sociale e la formazione parallela del plusprodotto agricolo innescavano un circolo economico “virtuoso” che si autoalimentava e si riproduceva su scala allargata. Infatti l’agricoltura ha posto le condizioni materiali necessarie per la domesticazione degli animali che «hanno aiutato l’uomo a produrre più cibo in quattro modi diversi: fornendo latte, carne, concime e forza motrice per gli aratri. Come è ovvio, il bestiame sostituì direttamente la selvaggina come fonte primaria di proteine... Gli animali domestici servono anche a migliorare la produzione agricola. Prima di tutto, come ogni giardiniere o contadino sa bene, non c’è niente di meglio del letame per fertilizzare la terra da coltivare. Anche se oggi abbiamo a disposizione i concimi sintetici prodotti dalle industrie chimiche, in gran parte del mondo le deiezioni animali (soprattutto di bovini, ovini e yak) continuano ad essere la principale fonte di fertilizzante. Lo sterco, inoltre, è stato ed è un apprezzato combustibile in molte società tradizionali. Inoltre, i grandi animali domestici possono servire anche a tirare gli aratri, il che rende possibile dissodare terreni che sarebbero altrimenti lasciati incolti. Tra gli animali da lavoro ricordiamo i bovini, i cavalli, il bufalo asiatico e il banteng di Bali, e gli incroci tra buoi e yak»7. «Piante e animali domestici ci forniscono anche fibre naturali che, opportunamente intessute, diventano vestiti, coperte, reti o corde. In tutte o quasi le società che “scoprirono” l’agricoltura, i cereali erano affiancati da colture come il cotone, la canapa e il lino; molti animali erano allevati per lo stesso motivo: pecore, capre, lama e alpaca per la lana, e i bachi per la seta. Inoltre, gli uomini del Neolitico ricavavano attrezzi e altri manufatti dalle ossa degli animali domestici, e cuoio dalla pelle conciata dei bovini»8.

Ma sono stati soprattutto gli animali domestici ad aver «rivoluzionato la storia dell’umanità anche perché furono gli unici mezzi di trasporto terrestre fino al XIX secolo e all’avvento delle ferrovie. Agli albori dell’umanità, l’unico modo per trasportare cose e persone era portarseli a spalle; grazie agli animali, l’uomo fu in grado di spostarsi con facilità e di portare con sé grandi quantità di merci. Si montarono cavalli, asini, yak, renne e cammelli, e si utilizzarono (insieme al lama) come animali da soma. Buoi e cavalli furono attaccati ai carri, renne e cani alle slitte. Il cavallo divenne il principale mezzo di trasporto in quasi tutta l’Eurasia, ruolo che fu assunto dalle tre specie di camelidi domestici (dromedario, cammello e lama) rispettivamente in Nordafrica e Arabia, in Asia centrale e America andina». Ma non solo: «il contributo più diretto di un animale domestico alle guerre di conquista eurasiatiche venne dal cavallo. I cavalli erano le jeep e i carri armati del passato... Attorno al 4000 a.C., i cavalli montati a pelo furono probabilmente un fattore fondamentale per l’espansione verso occidente dei popoli indoeuropei stanziati nell’odierna Ucraina, un’espansione così inarrestabile da spazzare via tutte le lingue non indoeuropee (tranne pochissime). Quando più tardi i cavalli vennero usati anche come animali da tiro, il carro da guerra (inventato attorno al 1800 a.C.) fu una vera rivoluzione nell’arte militare che si diffuse nel Vicino Oriente, nel bacino del Mediterraneo e in Cina. Grazie ai carri da guerra, ad esempio, nel 1674 a.C. gli hyksos conquistarono l’Egitto/(dove allora non si conoscevano i cavalli) e lo dominarono per qualche tempo»9.

Per ultimo, è stato proprio il surplus disponibile in maniera permanente a permettere la creazione di società contraddistinte da una crescente diversificazione delle attività produttive, in particolare dalla specializzazione di una parte degli uomini neolitici in alcune forme relativamente sofisticate di artigianato.

3. L’interpretazione marxista ortodossa e la nostra

Le conseguenze sociopolitiche della rivoluzione neolitica e del conseguente sviluppo gigantesco delle forze produttive e della divisione del lavoro sono state veramente straordinarie per la storia dell'umanità confermando la tesi marxiana della centralità dello sviluppo degli strumenti di produzione, ivi compreso l’uomo inteso quale principale forza produttiva. Tuttavia gli effetti concreti del salto di qualità tecnologico-produttivo del Neolitico si sono manifestati attraverso modalità ben diverse da quelle indicate da Marx ed Engels.

In base alla narrazione “marxista-ortodossa”, la rivoluzione tecnologica indusse ed innescò necessariamente una sorta di inevitabile “controrivoluzione” planetaria nelle relazioni di proprietà e nel processo di distribuzione del prodotto sociale all’interno delle nuove strutture della fase “post-surplus”, provocando nel medio periodo l’affermazione di rapporti di produzione di classe fondati sull’appropriazione privata dei mezzi di produzione e del plusprodotto da parte di una minoranza della popolazione come nei modi di produzione asiatico e schiavistico: nel primo caso il surplus prodotto dalle comunità di villaggio veniva estorto da un apparato statale centralizzato che poteva assumere forme religiose o laiche e spesso curava la manutenzione delle grandi opere idrauliche indispensabili all’agricoltura, mentre nel secondo caso anche la forza-lavoro era ridotta a mero strumento parlante dei proprietari di terre e di mezzi di produzione.

Nel 1884 Engels ha sintetizzato i risultati della pluridecennale elaborazione storico-teorica sua e di Marx affermando il carattere necessario e “progressista” della rivoluzione-controrivoluzione che si è imposta nei rapporti di produzione durante la fase post-paleolitica: «l’aumento della produzione in tutti i rami – allevamento del bestiame, agricoltura, artigianato domestico – diede alla forza-lavoro umana la capacità di creare un prodotto maggiore di quanto fosse necessario al suo mantenimento. L’aumento della produzione fece aumentare contemporaneamente la quantità di lavoro quotidiano che toccava ad ogni membro della gens, della comunità domestica e della famiglia singola. Si sentiva ora il bisogno di introdurre nuove forze-lavoro. La guerra le fornì; i prigionieri di guerra furono mutati in schiavi. La prima grande divisione sociale del lavoro, con l’aumento della produttività del lavoro e quindi della ricchezza e con l’ampliamento del campo di produzione che aveva determinato, dato l’insieme delle condizioni storiche esistenti, portò necessariamente dietro di sé la schiavitù. Dalla prima grande divisione sociale del lavoro nacque la prima grande scissione della società in due classi: padroni e schiavi, sfruttatori e sfruttati»10.

Questa scissione della compagine sociale per Marx ed Engels ha indubbiamente rappresentato la forza motrice essenziale del progresso storico. È stato stimato che nel III millennio a.C. il contadino egiziano era già capace di produrre il triplo del cibo occorrente per sostenere se stesso e la sua famiglia, facendo sì che il surplus prodotto dalla forza-lavoro consentisse la costruzione di grandi edifici pubblici e delle enormi tombe per l’aristocrazia egizia, oltre a permettere la riproduzione della burocrazia civile e del clero. Sulla base di analoghe masse di pluslavoro/surplus si sono create e riprodotte tutte le successive multiformi classi egemoni la cui funzione storica è rimasta, per Marx ed Engels, sostanzialmente positiva e progressista nei millenni a seguire.

Sempre secondo questo schema marxista-ortodosso, anche il settore della politica e della “gestione degli affari comuni” è stato rivoluzionato inevitabilmente e le comunità solidaristiche del precedente periodo paleolitico, basate su decisioni prese collettivamente e sul potere limitato degli anziani, sono state sostituite da una direzione elitaria e dalla costruzione-riproduzione di apparati repressivi e di controllo sociale rivolti contro la maggioranza oppressa e sfruttata della popolazione. La “costituzione gentilizia”, formata dall’unione di diverse classi e tribù, ha rappresentato la prima e contraddittoria fase di superamento dell’antica organizzazione comunitaria, cui ha fatto seguito in un secondo momento la costruzione di una organizzazione statale con i connessi apparati repressivi, strumenti fiscali e dirigenti/funzionari politici staccati dal resto della società. «Era sorta una società che, in forza di tutte le sue condizioni economiche di vita, aveva dovuto dividersi in liberi e schiavi, in ricchi sfruttatori e poveri sfruttati, una società che non solo non poteva riconciliare questi antagonismi, ma doveva sempre più spingerli al loro culmine. Una tale società poteva sussistere solo o nella lotta aperta continua di queste classi tra loro, oppure sotto il dominio di una terza potenza che, stando apparentemente al di sopra delle classi in conflitto, ne comprimesse il conflitto aperto e permettesse che la lotta delle classi si combattesse, tutt’al più, nel campo economico, in forma cosiddetta legale. La costituzione gentilizia aveva fatto il suo tempo. Essa era stata distrutta dalla divisione del lavoro e dal suo risultato: la divisione della società in classi. Essa fu sostituita dallo Stato… che, poiché è nato dal bisogno di tenere a freno gli antagonismi di classe ma contemporaneamente è nato in mezzo al conflitto di queste classi, è per regola lo Stato della classe più potente, economicamente dominante che, per mezzo suo, diventa anche politicamente dominante e così acquista un nuovo strumento per tener sottomessa e per sfruttare la classe oppressa. Come lo Stato antico fu anzitutto lo Stato dei possessori di schiavi al fine di mantener sottomessi gli schiavi, così lo Stato feudale fu l’organo della nobiltà per mantenere sottomessi i contadini, servi o vincolati, e lo Stato rappresentativo moderno è lo strumento per lo sfruttamento del lavoro salariato da parte del capitale»11.

Si tratta di uno schema interpretativo molto chiaro e pienamente legittimato dai dati empirici disponibili nella seconda metà dell’Ottocento: Tuttavia questo paradigma storico non risulta più adeguato corrispondendo solo in parte all’evoluzione del genere umano verificatasi in Eurasia tra il 9000 ed il 3900 a.C. quale emerge dai nuovi risultati ottenuti dai ricercatori nel corso del Novecento. Una impressionante sequenza di “fatti testardi” (come avrebbe detto Lenin), che non potevano essere in alcun modo conosciuti da Marx ed Engels, suggerisce infatti l’idea della necessità di un inquadramento teorico alternativo notevolmente diverso da quello “ortodosso” e fondato su differenti coordinate teorico-generali di riferimento.

L’irruzione nella storia economica della produzione di un surplus costante ed accumulabile mediante il pluslavoro ha costituito certamente lo spartiacque decisivo a partire dal 9000 a.C. nel Vicino Oriente, in Cina, Egitto ed Europa, offrendo agli uomini del Neolitico la disponibilità di una eccedenza permanente di beni conservabile e riproducibile anno per anno, a meno di avversi fattori atmosferici e climatici. Essa era stata ottenuta in larga parte attraverso processi di produzione collettivistici applicati all’attività agricola e perciò la ricaduta politico-sociale del “Grande Evento” neolitico non è tanto consistita nel passaggio inevitabile a rapporti di produzione classisti che sostituivano antiquate relazioni produttive comunitarie, ma nella creazione di un campo di potenzialità alternative sia per i rapporti di produzione che per quelli di potere. Il livello di sviluppo raggiunto dalle forze produttive sociali e dalla divisione del lavoro, a partire dal 9000 a.C., ha prodotto infatti una specie di biforcazione storica in cui era data la possibilità, nello stesso periodo e nelle stesse aree geopolitiche, della riproduzione di rapporti di produzione sia collettivistici che classisti, come prova il fatto che ancora per cinquemila anni in Eurasia (dal 9000 al 3500 a.C.) si sono storicamente materializzate due forme generali di organizzazioni socio-economiche sulla base di un livello relativamente omogeneo di sviluppo della produzione del surplus e della produttività del lavoro. In altri termini, la progressiva esplosione tecnologico-produttiva e demografica del Neolitico ha consentito, sia a livello potenziale che reale, la presenza/riproduzione del “comunismo neolitico” da un lato e di relazioni socio-produttive di tipo “asiatico” o schiavistico dall’altro per effetto di quella biforcazione in base alla quale il surplus e i mezzi sociali di produzione hanno potuto essere prodotti ed appropriati secondo rapporti di produzione comunitari o classisti. Nessun “decreto celeste” esigeva che la cooperazione nel processo produttivo agricolo e nei lavori di irrigazione/disboscamento tornasse solo a vantaggio di una ristretta sezione della società “post-surplus”, come nessuna legge economica imponeva al genere umano, a partire dal 9000 a.C., di utilizzare il “bottino” del surplus e le fonti del bottino (gli strumenti di produzione, come terra, sementi, bestiame) secondo modalità discriminatorie nei confronti della maggioranza della popolazione invece che egualitarie e cooperative.

Pertanto si sono potute storicamente manifestarsi due tendenze socio-produttive alternative, la linea rossa (collettivistica) e la linea nera (classista), addirittura in alcuni casi parzialmente coesistenti come nelle civiltà Chavin e Harappa di cui si dirà. La tesi appena detta trova una prima conferma nel fatto che la più recente ricerca storiografica ha constatato, di sfuggita e quasi per caso, come nella gestione degli affari comuni delle società neolitico-calcolitiche (età del bronzo) si sono affermate realmente due diversi involucri socio-politici, la chefferie collettivistica e la chefferie protoclassista, che si inseriscono in larga parte in quello “stadio medio della barbarie” descritto da Engels nel 1884 come già caratterizzato dalla presenza dell’agricoltura e dell’allevamento, dalla produzione di ceramiche e dalla lavorazione dei metalli (oro, rame, ecc.).

4. La doppia natura della “chefferie”

La chefferie costituisce una categoria storico-teorica elaborata nel XX secolo dalla scuola statunitense neo-evoluzionista di E. Service e M. Fried allo scopo di definire le forme concrete di organizzazione delle strutture politico-sociali neolitiche-calcolitiche composte ormai da centinaia o migliaia d’individui ed in cui un capo deteneva una posizione di comando ufficialmente riconosciuta, occupata di solito per diritto ereditario. Si trattava di un’autorità centrale permanente che prendeva le decisioni politico-economiche più importanti, curando sia la redistribuzione del surplus e delle prestazioni fornite dagli artigiani specializzati che le relazioni più o meno conflittuali con le tribù vicine,. Nella chefferie la novità principale, rispetto all’organizzazione delle precedenti tribù paleolitiche, consisteva nello sviluppo di un sistema di “economia redistributiva” in cui il capo della comunità e i suoi assistenti centralizzavano e ridistribuivano il surplus collettivo indirizzandolo verso gli scopi ritenuti prioritari dalla struttura politico-sociale in cui erano inseriti. Ora, i dati empirici sulle società del passato hanno evidenziato come questo potere politico-economico di redistribuzione del surplus ha potuto essere utilizzato per finalità collettive oppure al servizio di una minoranza che ne traeva vantaggio sia in termini di tempo libero che di livelli di consumo.

Nella chefferie collettivistica dall’8500 al 3900 a.C. il surplus era impiegato quasi esclusivamente per i bisogni collettivi ed individuali della popolazione tutta, riservando al nucleo dirigente politico dei “privilegi” materiali estremamente modesti e limitati (ma non sempre) ad alcuni prodotti artigianali e ad oggetti rari importati da lontano. Questo nucleo formava il cosiddetto “clan conico”, un’élite sociopolitica che non trasformava la sua posizione di comando-gestione degli affari comuni «in reali vantaggi economici»12. La chefferie protoclassista rappresenta invece l’antenato delle formazioni economico-sociali asiatiche e schiavistiche. Diamond ha notato che «in alcuni casi parte dei beni ricevuti dal popolo non venivano ridistribuiti, ma erano consumati dalla casta dominante e da chi lavorava per loro: si trattava allora di un vero tributo, di un precursore delle moderne tasse che fece la sua prima comparsa proprio tra le chefferies. Non solo: il capo poteva chiedere al popolo anche di partecipare alla costruzione di grandi opere, sia queste fossero di utilità pubblica (come un sistema di irrigazione), sia che fossero ad uso e consumo della classe alta (ad esempio una tomba monumentale)»13. Si costituiva in tal modo una “società stratificata” in cui i processi di centralizzazione e redistribuzione dei beni generavano, nei gruppi di rango politico elevato, dei diritti preferenziali d’accesso e possesso ad alcune risorse materiali strategiche.

Ma se la direzione politica unitaria e la sua azione continua di redistribuzione del plusprodotto ha potuto esprimersi mediante due diverse scale di priorità socio-produttive e sulla base di due differenti rapporti sociali di produzione-distribuzione, allora lo schema classico marxista sul legame dinamico esistente tra processi produttivi, sociali e politici deve venire modificato. Esso era stato sintetizzato da G. Plechanov alla fine del XIX secolo nella successione di fasi:

Rapporti di produzione e distribuzione comunitari e collettivistici come base di partenza paleolitica

↓

Sviluppo delle forze produttive

↓

Divisione sociale del lavoro

↓

Surplus costante e accumulabile

↓

Rapporti di produzione e distribuzione di classe

↓

Relazioni sovrastrutturali di natura politico-statali di classe

↓

Altre sovrastrutture ideologiche classiste (religiose, artistiche, morali, ecc.)

Dopo quanto sopra detto esso va sostituito, almeno dal periodo neolitico-calcolitico in poi, dallo schema alternativo in cui:

Rapporti di produzione e distribuzione comunitari e collettivistici come base di partenza paleolitica

↓

Sviluppo delle forze produttive

↓

Divisione sociale del lavoro

↓

Surplus costante e accumulabile

↓

Effetto di sdoppiamento (biforcazione)

(compresenza concreta di due modelli alternativi in campo economico-sociale)

| ↓ Rapporti sociali di produzione/distribuzione di matrice collettivistica |

↓ Rapporti sociali di produzione/distribuzione di matrice classista |

E’ stata proprio la conoscenza della pratica socio-produttiva del periodo neolitico-calcolitico che ha mostrato come in diverse località dell’Eurasia abbiano coesistito rapporti sociali di produzione/distribuzione e di gestione del potere alternativi tra loro, a prova che per almeno cinquemila anni si sono potute confrontare, in interazione ma anche in opposizione tra loro, una “linea rossa” collettivistica ed una “linea nera” classista.

Inoltre l’esperienza storica del 9000/3900 a.C. ci fornisce un secondo e sorprendente elemento di riferimento sintetizzabile nella superiorità e maggiore dinamicità produttiva raggiunta di regola dai rapporti di produzione comunitari e cooperativistici rispetto a quelli classisti. Infatti le migliori performance tecnologiche, produttive e sociali del periodo neolitico-calcolitico sono state conseguite dalle formazioni economico-sociali collettivistiche, con la sola importante eccezione dell’addomesticamento del cavallo da parte dei predoni Kurgan. Come si spiegherà, sono stati proprio i centri d’irradiazione collettivistica quali Gerico, Catal Hüyük, la cultura Ubaid e Vinca in Europa, a costituire i punti più avanzati nello progresso produttivo del genere umano durante i cinque millenni presi in esame.

Emerge infine, dalla vicenda millenaria neolitica/calcolitica conseguente alla combinazione dialettica tra l’effetto di sdoppiamento ed il maggiore dinamismo storico dei rapporti di produzione collettivistici, il primato dei rapporti di forza politico-militari. Se infatti entrambi i rapporti di produzione potevano riprodursi sul piano potenziale e si sono materialmente confrontati nell’arena internazionale per cinquemila anni, il successo riportato di volta in volta dall’una o dall’altra modalità di produzione/relazione sociale è stato determinato nei diversi contesti storici dal “terzo incomodo”d el rapporto di forza politico-militare via via concresciuto. Parafrasando Marx si può dire che “tra modi di produzione diversi decide la forza”, ovvero che la comparsa di correlazioni di potenza politiche e militari sfavorevoli alle più progredite società collettivistiche (la “linea rossa”) ha causato progressivamente, nel periodo neolitico-calcolitico, il successo quasi generalizzato del meno avanzato modo di produzione classista (la “linea nera”) nella forma asiatica o schiavistica, sebbene la tendenza “sconfitta” abbia più volte lasciato un segno, subordinato ma reale, nelle strutture socio-economico-politiche egemonizzate dalla tendenza rivale.

5. Conclusione.

A fronte della estesa e variegata diffusione su scala euroasiatica di società collettivistiche nel periodo neolitico-calcolitico, dal 9000 a.C. e in continuità con le stesse aree geopolitiche stava emergendo un’altra tendenza socio-produttiva che si differenziava nettamente dalla precedente per tutta una serie di elementi economico-politici fondamentali. Prima di metterle a confronto vanno comunque raccolti i parametri oggettivi utilizzabili per differenziare le società neolitiche appartenenti alla “linea rossa” da quelle facenti parte della successiva e rivale “linea nera” che risultano essere: l’assenza di vistose asimmetrie tra le diverse abitazioni delle strutture sociali; l’assenza di differenze molto marcate nelle sepolture dei diversi membri delle comunità; l’assenza di edifici di grandi dimensioni destinati a fini non-produttivi e religiosi; l’assenza del culto delle armi (ivi compreso il culto del cavallo); la presenza, al contrario, del culto gilanico della Dea Madre e di raffigurazioni artistiche riguardanti donne e bambini.

La combinazione tra i vari criteri di differenziazione sopra proposti risulta di regola molto utile per separare nettamente la “linea rossa” dalla “linea nera”, ma non sempre: esistono infatti degli scenari storici che consentono una duplice interpretazione della loro natura sociopolitica e socio-produttiva, come ad esempio l’ultima fase della civiltà neolitica di Varna (odierna Bulgaria) oppure i rapporti di produzione presenti a Malta tra il 5000 ed il 3000 a.C. e nella società minoica14.

Capitolo secondo

La “rossa” Gerico neolitica

1. La “linea rossa” e i suoi luoghi.

Nel periodo neolitico-calcolitico la più avanzata e dinamica tendenza socioproduttiva era quindi quella “rossa” basata su rapporti di produzione collettivistici, sulla gilania (uguaglianza tra i sessi) e su una determinata forma politica di chefferie, il “clan conico”, finalizzata alla tutela delle relazioni cooperative mediante il controllo di una distribuzione sostanzialmente ugualitaria del surplus, spesso indirizzata verso lavori di comune utilità. Sono state società che spesso si sono riprodotte ininterrottamente per secoli (o addirittura millenni), superando a volte gravi problemi geoclimatici (come alluvioni, processi di desertificazione, ecc.) e coinvolgendo nel loro sviluppo milioni di esseri umani15.

Il punto di partenza del segmento collettivistico delle società neolitiche può essere ritrovato a Gerico, una delle più grandi meraviglie della storia dato che proprio nel centro palestinese, a partire dall’8500 a.C., si è venuta progressivamente a creare la prima civiltà urbana del genere umano in quella che per più di duemila anni era diventata la capitale del mondo. Qui infatti i clan neolitici della città e della limitrofa area siro-palestinese non solo riuscirono a domesticare il grano, l’orzo, il farro e i maiali poco “inventando”, dopo il 9000 a.C., l’agricoltura e l’allevamento, ma effettuarono anche l’altra grande scoperta storica della costruzione di una città e dell’avvio della proto-urbanizzazione. In pochi secoli, tra l’8900 ed il 8400 a.C., i clan collettivistici del luogo edificarono una piccola città con una caratteristica serie di abitazioni ovali, composte da mattoni di fango essiccato con un intonaco levigato dipinto di rosso; in una fase successiva apparvero delle case rettangolari con molte stanze e dei microsantuari per la Dea, mentre la popolazione aumentava progressivamente, in una data anteriore al 7000 a.C., fino a superare le duemila unità viventi su di un’area calcolata in oltre quattro ettari che superava per dimensione quella di buona parte dei centri urbani formatisi nell’Europa occidentale durante il XV secolo della nostra era16. Gli abitanti di Gerico erano circondati e difesi da una cinta muraria munita di torri difensive alte fino a dieci metri, dimostrando come già 10.000 anni fa l’arte muraria avesse raggiunto livelli di sviluppo impressionanti, confermati del resto anche dalle costruzioni realizzate attorno al 9000 a.C. dai cacciatori-raccoglitori di Gobekli Tepe. Né l’esperienza di Gerico rimase isolata essendo circondata da tutta una serie di villaggi “minori” del periodo natufiano, quali Ain Mallaha, Nureybet, Ramad, Munhata e Beidha, mentre la rivoluzione produttiva ed urbana doveva estendersi tra l’8000 e il 6000 a.C. a tutto il Vicino Oriente, dall’attuale Turchia (sito di Asili, 8000 a.C.) a Cipro (sito di Khirokitya, VI millennio a.C.), in presenza quasi ovunque dell’egemonia socioproduttiva di rapporti di produzione collettivistici 17.

La seconda concretizzazione della “linea rossa” neolitica è rappresentata dalla città anatolica di Catal Hüyük (nell’odierna Turchia) sviluppatasi tra il 6600 ed il 5600 a.C. che contava circa 6000 abitanti distribuiti in modo egualitario su un complesso abitativo che si estendeva con circa mille abitazioni su uno spazio di 1,5 Km2. Le omogenee case di mattoni e legno erano di forma rettangolare e consistevano in una o due stanze, mentre gli interni erano decorati con cornici di legno rosso e rivestiti di creta e dipinti. Le case erano tutte contigue, oltre che uniformi esternamente, così che la “circolazione” avveniva sui tetti dove si aprivano gli ingressi, mentre una parte di esse era adibita a microcappelle per onorare la Dea Madre con dipinti parietali e offerte votive che attestano il notevole livello di sviluppo artistico raggiunto. Ma gli abitanti neolitici di Catal Hüyük non erano soltanto abili artigiani nel campo dei monili, dell’ossidiana e della produzione di tessuti; dal 6000 a.C. conoscevano anche l’arte della ceramica, mentre sul piano agricolo utilizzavano su larga scala degli efficienti microimpianti di irrigazione artificiale18. Inoltre, come è stato mostrato dall’archeologo britannico James Mellaart, la civiltà di Catal Hüyük era arrivata a conoscere a metà del VI millennio a.C. la metallurgia: lo studioso inglese ha infatti scoperto nel sito anatolico la presenza di scorie che indicano l’estrazione del rame dal minerale attraverso un processo di fusione. Anche in questo caso le conquiste tecnologico-produttive vennero raggiunte in presenza di rapporti di produzione prevalentemente collettivistici e matriarcali, come dimostrato dal culto della Dea e dall’uniformità delle abitazioni: nonostante l’esistenza di alcune limitate forme di differenziazione socioeconomica, gli abitanti di Catal Hüyük ignoravano precisi segni distintivi della chefferie protoclassista quali l’esistenza di grandi edifici religiosi, di tombe speciali destinate a pochi privilegiati e di abitazioni in loro possesso molto più ampie e sfarzose della media di quelle a disposizione dei lavoratori manuali.

La terza “stazione” storica è formata dalla civiltà Al-Ubaid, sviluppatasi in Mesopotamia tra il 4900 ed il 3900 a.C. e protagonista di un nuovo grande salto di qualità produttivo nella storia del genere umano. Essa precedette ed interagì direttamente con la prima fase di sviluppo della società classista dei sumeri, i quali molto probabilmente vissero a stretto contatto con le popolazioni ubaidiche per un lungo periodo incorporandone le conquiste produttive e culturali a partire dal 3900-3800 a.C. La civiltà Ubaid non si limitò a produrre statuette dal corpo umano con il volto di serpente, probabilmente collegati al culto della Dea Madre, ma riuscì ad ottenere nell’ultima fase della sua esistenza una serie impressionante di successi in campo agricolo e tecnologico in seguito imitati su larga scala ed affinati dalla civiltà sumera (non a caso quest’ultima ereditò dai suoi predecessori collettivistici tutta una serie di termini tecnico-produttivi quali engar (agricoltore), apin (aratro), simug (fabbro) e udur (pastore).

Alcuni storici, tra cui M. Liverani, hanno definito giustamente la brusca accelerazione impressa dalla civiltà Ubaid allo sviluppo delle forze produttive sociali come la “rivoluzione secondaria” del Neolitico provocata in campo agricolo da una serie di innovazioni strettamente connesse tra loro e capaci di sfruttare al meglio alcune condizioni geonaturali potenzialmente molto favorevoli: per facilitare il processo di mietitura di grandi estensioni cerealicole, si introdusse infatti un attrezzo quale il falcetto di terracotta a forma di mezzaluna e con il bordo interno affilato, il cui costo di produzione era estremamente basso in confronto a qualunque altro tipo di lama in selce o rame. Inoltre gli Ubaid seppero sfruttare con estrema efficacia l’intreccio di fiumi e acquitrini naturali che contraddistingueva la parte finale del corso del Tigri e dell’Eufrate, realizzando nel corso dei secoli un’estesa rete di canali e un’ottima sistemazione idraulica del terreno basso-mesopotamico19. Venne anche introdotto l’aratro a trazione animale che permetteva di scavare solchi rettilinei della lunghezza di molte centinaia di metri; al momento della semina lo strumento a trazione animale si trasformava in aratro-seminatore mediante l’installazione di un imbuto a cannello che consentiva di collocare i semi uno per uno ed in profondità dentro nel solco. Un simile complesso di innovazioni «deve aver avuto un impatto sulla produttività agricola della bassa Mesopotamia che è senz’altro paragonabile all’introduzione della meccanizzazione nell’agricoltura moderna. Si potrebbero forse tentare dei calcoli più specifici:… In complesso, non è certo azzardato ritenere che il passaggio dal sistema tradizionale (dissodamento a zappa, semina a getto, irrigazione per inondazione) di dimensione familiare, ad un complesso tecnico-organizzativo come quello ora descritto deve aver comportato un aumento di produttività (a parità di risorse umane impegnate) in un ordine di grandezza stimabile tra il cinque a uno e il dieci a uno. Questo che possiamo ben chiamare una rivoluzione delle tecniche agricole, e che si sviluppò nell’arco di alcuni secoli a ridosso della rivoluzione urbana e delle formazioni proto-statali, è un evento storico di enorme rilievo, ed è in vario modo archeologicamente documentato. È stupefacente constatare quanto poco se ne parli nella corrente letteratura storico-archeologica sull’argomento, prevalentemente accentrata sugli sviluppi della struttura sociale e dell’élite dirigenti, sviluppi spesso estraniati da quelli relativi al modo di produzione»20.

La risposta alla questione sollevata da Liverani sta probabilmente dal fatto socioproduttivo innegabile che la struttura sociopolitica degli Ubaid era incentrata su di un “clan conico” in cui le disuguaglianze socioeconomiche tra gli abitanti erano ridotte al minimo, fatto evidentemente poco apprezzato da larga parte degli storici21. Infatti siamo qui davanti ad «una cultura piuttosto egualitaria e piuttosto severa: priva di vistosi dislivelli, di fenomeni di accentramento, di tesaurizzazione e di ostentazione, o altro. Si pensi alla ceramica, che la produzione in serie, alla “ruota lenta”, depriva di quelle vivaci caratterizzazioni e decorazioni delle culture precedenti. Si pensi all’assenza di vistose differenze nella dimensione e la struttura degli abitati, che ove scavati su estensioni sufficienti (nel caso di Tell es-Sawwan e di Tell’Abada) colpiscono assai più per il loro aspetto omogeneo che non per la presenza di ovvie gradazioni dimensionali. Si pensi all’omogeneità e povertà delle sepolture (ogni inumato è accompagnato da un paio di vasi di tipo standard e da un modesto ornamento personale), senza quella concentrazione diversificata di ricchezza che normalmente fornisce l’indicatore privilegiato per l’emergenza di élite. Si pensi più in generale all’estrema rarità, per non dire assenza (sia in contesti funerari sia di abitato), di materiali e oggetti di pregio e di importazione, come metalli o pietre semi-pregiate. Questo carattere severo e sostanzialmente egualitario della cultura Ubaid può non stupire di per sé, ma deve certamente stupire se rapportato al fatto che proprio allora s’innescava quella decuplicazione dei rendimenti agricoli, quella possibilità di eccedenze sostanziose di cui abbiamo detto sopra. La crescita demografica complessiva, nonché la floridezza generalizzata deducibile dalla dimensione e dalla fattura tecnica delle abitazioni, non hanno adeguato parallelo in una crescita di dislivelli interni – o almeno nella loro sottolineatura mediante pratiche ostentatorie»22.

Ma la “linea rossa” neolitica si concretizzò anche in altri contesti geo-economici e geo-politici, sebbene con modalità e tempi storici del tutto indipendenti da quelli vissuti nell’area del Mediterraneo orientale e del Golfo Persico. Nell’Europa centro-orientale si svilupparono tra il 6000 ed il 3000 a.C. avanzate culture collettivistiche (la c.d. civiltà di Vinca) che si estesero dai Balcani fino al Baltico creando la prima forma storica conosciuta di protoscrittura, coltivando cereali, producendo splendide ceramiche e gioielli in oro ed arrivando nell’ultima fase della loro esistenza ad impadronirsi della tecnica della metallurgia del rame. Secondo l’opinione di M. Gimbutas, C. Renfrew e Gordon Childe questa civiltà era composta da una serie di città e villaggi locali autonomi con forti componenti paritarie tra i sessi, abitati da agricoltori egualitari la cui organizzazione sociale non possedevano alcun ordine gerarchico stabile e rigido23.

Sempre in Europa apparvero anche delle civiltà megalitiche matriarcali, diffusesi tra il 4000 ed il 1000 a.C. in un’area posta tra il Portogallo, la Sardegna, l’isola di Malta e la Gran Bretagna. Le grandi opere realizzate in pietra richiesero sia la presenza di un surplus agricolo costante che di un alto grado di coesione sociale tra le donne e gli uomini impegnati nella creazione di monoliti giganteschi e cerchi di pietra, ma sempre in assenza di strutture statali o di elevati livelli di differenziazione socioeconomica al loro interno.

Secondo alcuni storici, risulta chiara anche la matrice semicollettivistica dei rapporti di produzione e politico-sociali che contraddistinsero le antiche civiltà sorte nelle pianure alluvionali dell’Indo e dei suoi cinque principali affluenti nell’odierno Punjab: le culture di Harappa e Mohenio-daro, dal nome delle due principali città dell’India neolitica che si riprodussero tra il 3500 ed il 1900 a.C., anche se va ricordato che fin dal 7000 a.C. si era sviluppata nell’area la città di Mehrgath (ora sommersa) nel golfo di Cambaye, sede di una sofisticata comunità di agricoltori le cui abitazioni erano già fatte in mattoni.

La civiltà di Harappa era formata da una pleiade di estese città (ne sono state ritrovate circa ottanta) che coesistettero pacificamente per oltre un millennio su di un’area geografica estesa quasi come l’Europa occidentale, raggiungendo livelli “ubaidici” di sviluppo delle forze produttive, visto che l’agricoltura basata su un sistema idrico artificiale garantiva surplus notevoli di cereali e favoriva la crescita di agglomerati urbani con decine di migliaia di persone, come la stessa Harappa che aveva un perimetro di quattro chilometri, vie ben progettate e un magnifico sistema di fognature. Sul piano sociale comode case a due piani in cotto, provviste di stanze da bagno e di un alloggio per il portinaio, che coprivano ben 97 piedi per 83, possono venir messe in contrasto con monotone file di casette in mattoni di fango, composte ciascuna di due sole stanze e di un cortile e che non superavano la superficie di 56 piedi per 30. Senza dubbio questo è un contrasto che riflette una divisione della società in classi, ma, a quanto pare, soltanto fra mercanti o “uomini d’affari” e lavoratori o artigiani. Una sorprendente ricchezza di ornamenti d’oro, d’argento, pietre preziose e porcellana, di vasellame di rame battuto, di utensili e di armi di metall, è stata raccolta dalle rovine. La maggior parte proviene dalle case attribuite ai “ricchi mercanti”, ma una quantità di arnesi di rame e di braccialetti d’oro è venuta fuori a Harappa nei “quartieri degli operai”. Nulla fa pensare a tesori regi»24. Non è casuale che la civiltà semicollettivistica di Harappa sia stata caratterizzata a livello religioso dalla presenza di divinità femminili e dal culto della fertilità, che generalmente è il segno distintivo delle società gilaniche, egualitarie e pacifiche. Si trattava quindi di una civiltà già complessa ma con un basso livello di stratificazione sociale, a cui doveva poi succedere la cultura ariana ferocemente militarista e classista ma incapace di replicare le opere di canalizzazione urbana (a disposizione di tutti gli abitanti) create in precedenza dalle antiche città egualitarie.

In Cina la manifestazione più avanzata del collettivismo neolitico è stata rappresentata dalla cultura di Yangshao, di cui sono stati ritrovati oltre mille siti nel bacino del Fiume Giallo e nel Gansu e che si sviluppò tra il 4800 ed il 2000 a.C. ereditando direttamente le precedenti conquiste della civiltà di Peiligang. Le diverse collettività appartenenti alla matriarcale cultura Yangshao coltivarono per tre millenni il miglio attraverso forme produttive cooperative e comunitarie, iniziando allo stesso tempo su microscala quei lavori d'irrigazione che avrebbero contraddistinto la storia cinese, mentre parallelamente integravano l’attività agricola con l’allevamento di cani e di maiali e con la caccia/pesca. «Tra i numerosi siti Yahgshao il più significativo è senza dubbio quello di Banpo, nei pressi di Xi’an, in cui sono stati rinvenuti i resti di un villaggio distribuiti su un’area di oltre 10.000 mq. Situato a circa 300 m. dal fiume Chan, un affluente del fiume Wei, il villaggio, di pianta grosso modo ovale, presenta la zona abitativa al centro divisa in due aree da un piccolo fossato; tutt’intorno è scavato un fossato più grande profondo sei metri, e ad est di esso si trovavano le fornaci per la cottura delle terrecotte, mentre a nord era situato il cimitero comune. Le abitazioni, a pianta circolare o quadrangolare, erano capanne seminterrate cui si accedeva attraverso uno stretto cunicolo; al centro della zona abitativa era posta una capanna di grandi dimensioni (20 m. per 12,5 m.), probabilmente un edificio comunitario. All’interno del villaggio sono stati trovati un gran numero di manufatti in pietra, in osso e in terracotta. Si ritiene che la comunità di Banpo – come le altre della cultura Yangshao – fosse caratterizzata da un sistema sociale di tipo egualitario, anche se la vita della comunità doveva essere regolata probabilmente da una complessa ritualità. Le tombe, le dimensioni delle abitazioni e le fosse per l’immagazzinamento delle derrate presentano infatti dimensioni simili, e anche i corredi delle sepolture non appaiono contrassegnati da differenze rilevanti riguardo alla loro quantità»25.

2. La “linea nera” e i suoi luoghi

Si può assumere che la “linea nera” del Neolitico sia partita da Nevali Cori, situata nell’attuale Kurdistan, le cui origini risalgono all’8900 a.C. La città-tempio di Nevali Cori era composta quasi esclusivamente da edifici di culto alimentati da un plusprodotto, estorto alla zona agricola circostante, che veniva monopolizzato da una casta sacerdotale strettamente separata dai comuni “sudditi”, visto che solo una parte delle ventidue costruzioni che vi sono state scoperte era usata come abitazione, mentre gli altri edifici erano adibiti a templi o a magazzini ed officine di supporto di questi ultimi. Il centro della teocrazia della città anatolica era disposto attorno ad una struttura rettangolare di pietra, un edificio di culto comprendente giganteschi monoliti con lati perfettamente regolari ed inseriti in un basamento liscio. Le costruzioni “sacre” erano utilizzate con tutta probabilità anche per compiere sacrifici umani.

Questo prototipo di società protoclassista, quasi contemporaneo a Gerico e relativamente vicino alla città palestinese, era la conseguenza dalla diffusione tra i pastori del neolitico di rapporti di produzione patriarcali in cui il maschio più anziano controllava il lavoro e il surplus prodotto da moglie/mogli, figli ed un numero solitamente ristretto di schiavi/schiave. Questo modello alternativo d’organizzazione della vita socioproduttiva e politica si era sviluppato contemporaneamente alla dinamica di riproduzione delle società collettivistiche di Catal Hüjük, Ubaid e Vinca, e a volte in aree geopolitiche limitrofe26. Era questa la cultura propria dei pastori nomadi del Neolitico che avevano la caratteristica comune di rientrare (sia pure con alcune eccezioni) nel raggio d’azione della “linea nera”, a partire dal fatto che l’allevamento e la cura delle mandrie erano occupazioni tipicamente maschili.

«Gli antropologi, naturalmente, rifuggono dalle generalizzazioni, ma persino loro sono costretti ad ammettere che i popoli dediti alla pastorizia di qualunque angolo del mondo condividono delle caratteristiche fondamentali. Tutti sono ossessionati dalle loro pecore, capre, mucche, cammelli o cavalli, a seconda del caso, perché questi animali garantiscono sia l’identità tribale che i mezzi di sostentamento. La mandria è tutto per i popoli dediti alla pastorizia e nulla può frapporsi fra mandrie, pascoli e aree d’abbeveraggio. Se ciò accade, la loro monomaniacalità si trasforma rapidamente in efferatezza, il disprezzo in violenza. In Thinking Animals Paul Shepard elenca i tratti caratteristici delle società pastorali di qualunque parte del mondo: “Aggressività ostile verso i forestieri; famiglie, faide e scorrerie armate nell’ambito di un’organizzazione gerarchica patriarcale; costituzionale della caccia con la guerra; elaborate cerimonie sacrificali; orgoglio e sospetto monomaniacali”. Marvin Harris ha analizzato moltissime culture umane differenti alla ricerca di elementi che le accomunassero. In Cannibali e re afferma che “molte società pastorali prestatali, nomadi o seminomadi, sono espansioniste e ultramilitariste”. Tali società sono solitamente bellicose e a forte dominanza maschile perché la loro principale fonte di sussistenza e ricchezza “sono gli animali da pascolo piuttosto che i raccolti agricoli”. Proprio perché così legate alle mandrie, le pressioni economiche obbligano le popolazioni dedite alla pastorizia a vivere al loro seguito, spostandosi per miglia alla ricerca di acqua, pascoli e altri animali di cui impossessarsi. Nel resoconto sulle varie culture pastorali contenuto nel volume Man, Culture and Animals curato da Anthony Leeds e Andrei Vayda, l’antropologo Homer Aschmann sottolinea il medesimo bisogno di espansione territoriale: “Nella maggior parte delle culture pastorali è riscontrabile uno schema molto forte e definito basato sull’aggressività individuale e collettiva, nonché su strutture istituzionali ed elaborazioni etiche con valore giustificativo”. Sempre Aschmann rileva anche un’ulteriore caratteristica della distruttività delle società pastorali e cioè che la loro tendenza a ingrandire le proprie mandrie va invariabilmente a scapito della qualità dei terreni di pascolo: “Nessuna società basata sulla pastorizia ha mai raggiunto uno stabile equilibrio ecologico se non a patto di accettare un livello di produttività inferiore rispetto a quello esistente al momento dell’introduzione della pastorizia stessa”»27.

Il lato nomade-pastorizio del processo produttivo sviluppatosi nel periodo neolitico-calcolitico ha prodotto delle conseguenze decisive all’interno dell’area eurasiatica, modificando progressivamente i rapporti di forza tra clan agricoli e nomadi fino a indirizzare le relazioni sociali di produzione in una direzione protoclassista ed espansionistica che si adattava perfettamente alle caratteristiche dominanti di larga parte dei clan pastorali. «Fu in Medio Oriente che il potere regale, le guerre e le scorrerie raggiunsero proporzioni inaudite a causa delle influenze culturali delle prime popolazioni che in quei luoghi si dedicarono alla pastorizia. Non dimentichiamoci che i primi addomesticatori di animali di grossa taglia discendevano da una lunga tradizione di specializzazione nella caccia e, pertanto, conservavano intatta la loro perizia di cacciatori-guerrieri. Tale perizia tornò molto utile nel favorire la creazione di vere e proprie mandrie, cioè della loro ricchezza e sicurezza. Dal punto di vista di un cacciatore-guerriero era molto più prestigioso (nonché più facile e veloce) ampliare la propria mandria perpetrando razzie piuttosto che non impegnarsi in un lento e faticoso lavoro di allevamento. Le abilità guerriere erano inoltre utili a mantenere la ricchezza acquisita; una tribù in condizioni economicamente floride doveva, infatti, stare costantemente all’erta per difendersi da possibili razzie altrui. Infine i pastori erano marcatamente più espansionisti dei comuni agricoltori. I coltivatori vivevano in pochi acri in una vallata o lungo la riva di un fiume e ampliavano i propri campi molto lentamente, in genere nel corso di diversi anni. I pastori, al contrario, dominavano con arroganza su un’intera regione grazie alla forza militare, assicurandosi in tal modo l’accesso ai migliori pascoli e alle migliori aree d’abbeveraggio. In Medio Oriente, i pastori si trovavano nella posizione migliore per alimentare le fila della casta dei guerrieri, da cui sorsero poi le élite dominanti e i re. Di conseguenza, l’intera gerarchia sociale e la cultura di quella regione erano imbevute dei valori di fierezza e predominio tipici dei popoli pastorali. Quando tali valori vennero integrati nella religione e nelle istituzioni militari e di governo si rivelarono essenziali alla nascita di nazioni dispotiche pronte a condurre guerre di conquista»28.

Le forme iniziali dei rapporti di produzione patriarcali e protoclassisti fecero un decisivo salto di qualità in Eurasia presso le tribù dei pastori-predoni Kurgan (così chiamati dalla archeologa Marija Gimbutas dalle sepolture individuali poste sotto un tumulo, o alture arrotondate, dette kurgan29) che dimoravano nella zona del Volga e nell’Ucraina fin dal 6000 a.C. In collegamento con la domesticazione del cavallo, avvenuta attorno al 4400 a.C. nelle steppe a nord del Mar Nero, che consentiva di coprire distanze maggiori, attaccare di sorpresa e fuggire prima dell’arrivo dei rinforzi, e col parallelo miglioramento nella produzione di strumenti da guerra come l’arco e le frecce, il rapido peggioramento delle condizioni geoclimatiche dal 4000 a.C. in avanti ha favorito i processi migratori e predatori dei gruppi di nomadi pastori che vi risiedevano. I quali vivevano in una società patriarcale contraddistinta, di regola, dalla dimensione ridotta delle attività agricole e dal notevole peso assunto invece dall’allevamento degli animali e in cui la tumulazione solenne dei “capi”, accompagnata alle volte anche dal sacrificio dei loro schiavi, simboleggiavano relazioni sociali fondate apertamente sulla disuguaglianza e l’aggressività militare. L’introduzione della proprietà privata degli armenti in queste tribù pastorizie ne incentivò l’attività predatoria contro le più avanzate strutture agricole sedentarie con i terreni di proprietà collettiva, mentre i bottini procurati dalle guerre condotte a mezzo della coppia cavallo-arco stimolarono un salto di qualità nella differenziazione di classe: le vinte comunità agricole europee fornirono su larga scala schiavi e schiave, forza-lavoro ed oggetti sessuali, surplus produttivo e ricchezza a questi nomadi predatori, determinando il definitivo trionfo al loro interno dei rapporti di produzione classisti, mentre anche le civiltà “indigene” sopravissute all’invasione dovevano imitare per sopravvivere quel modello di società e di chefferie esportato con tanto successo dai barbari ma bene armati Kurgan.

Le tre grandi ondate d’invasione delle popolazioni Kurgan in Europa e nel Medio Oriente nel 4400-4200 circa, nel 3400-3200 circa e nel 3000-2800 circa a.C.30 e poi quelle successive degli indoeuropei hanno rappresentato i momenti principali della guerra mondiale neolitica che ha opposto per millenni le strutture pastorali patriarcali a quelle agrarie matrilineari ed egualitarie ed è terminata con la sconfitta delle seconde (anche se alcune zone del Mediterraneo come Creta, Malta e la Sardegna hanno potuto sottrarsi per più di mille anni all’invasione di quei popoli pastori sensibilmente più arretrati sul piano produttivo e tecnologico-civile). Raggruppati inizialmente in piccole bande, i pastori Kurgan inflissero danni notevolissimi alle civiltà neolitiche collettivistiche dei Balcani e dell’Europa centrale, essendo gli agricoltori sedentari «facile preda delle improvvise incursioni di nemici a cavallo che non potevano essere né inseguiti né puniti. Molti di questi villaggi furono abbandonati e i loro abitanti divennero cacciatori a cavallo per autodifesa»31.

Dopo il 2000 a.C. sarà il popolo nomade degli ari proveniente dalle steppe dell’Asia centrale ad impadronirsi dell’area indiana, soggiogando progressivamente le popolazioni autoctone ivi stanziate, mentre in Mesopotamia l’arrivo attorno al 3900 a.C. della popolazione dei sumeri ha portato alla rapida scomparsa della millenaria ed avanzata civiltà Ubaid e alla creazione da parte degli invasori della prima struttura statale del genere umano con città dominate da teocrazie in grado di controllare a proprio vantaggio il processo produttivo e la costruzione/manutenzione di opere d’irrigazione su larga scala. In Cina “la linea nera” è stata rappresentata dalle culture di Dawenkou, Hongshan e Longshan. Nella prima il livello di sviluppo delle forze produttive in campo agricolo era praticamente equivalente a quella raggiunta dai quasi contemporanei clan di Yangshao, ma i rapporti di produzione dominanti e la forma delle chefferies politico-sociali appartenevano ormai alla tipologia protoclassista: «il grande divario esistente tra le sepolture di questa cultura per quanto concerne sia le dimensioni che la ricchezza dei corredi, sta ad indicare che già esistevano all’interno delle comunità forti differenziazioni sociali. Inoltre la presenza dei crani di maiale nelle sepolture farebbe pensare a sacrifici funerari riservati a un gruppo ristretto, ormai classificabile come una vera e propria élite»32. Anche la “cultura della giada” della civiltà Hongshan (4000-2500 a.C.) era protoclassista ed elitaria, con città dotate di grandi templi e strutture difensive governate da un’aristocrazia che monopolizzava il potere, gli articoli di lusso fatti con la preziosa giada e le funzioni religioso-sacrificali, stimolando anche la costruzione di numerose piramidi. Attorno al terzo millennio a.C. nel bacino del Fiume Giallo si formarono le culture Longhshan dello Shaanxi, dello Henan e dello Shandong in cui, se gli strumenti di produzione agricola sono «rappresentati ancora da vanghe, zappe, falcetti e i materiali impiegati continuano ad essere la pietra, l’osso, il corno, le conchiglie, consistenti progressi si realizzano invece nella produzione della ceramica (accanto a terrecotte grigie, probabilmente di uso comune, compare infatti un vasellame nero ad impasto fine caratterizzato da una grande eleganza e lucentezza)... e nella stratificazione sociale, ormai profonda e probabilmente consolidata, come sembra indicare l’analisi delle sepolture. Tra il progresso della ceramica e l’approfondimento delle differenziazioni sociali esiste probabilmente una stretta connessione: il vasellame in ceramica nera era destinato certamente all’élite, che quasi certamente lo utilizzava a fini rituali. D’altro canto, il ritrovamento di numerose scapole di animali impiegati a scopo divinatorio – una pratica questa che avrebbe conosciuto un notevole sviluppo nell’epoca successiva – denota senza dubbio la comparsa di un sistema ideologico relativamente complesso, collegato con un’élite politico-religiosa»33.

In Egitto, infine, il periodo che va dal 3500 al 3200 a.C. ha visto, in presenza di un livello stabile di sviluppo qualitativo delle forze produttive, la nascita e la riproduzione di notevoli disuguaglianze sociali tra la popolazione testimoniate dalla ricchezza degli addobbi e dalla particolare forma rettangolare di alcuni sepolcri. Ciò è stato quasi sicuramente l’effetto dell’invasione, dopo il 3500 a.C., di popolazioni d’origine semitica che imposero la loro egemonia politico-sociale determinando la formazione di una chefferie protoclassista dal cui interno sarebbero emersi i primi faraoni, i capi politico-militari che unificarono progressivamente in un’unica formazione statale le diverse città sorte lungo il Nilo. Secondo E. J. Baumgartel questa tesi è suffragata dai dati archeologici e dalla sussistenza nella lingua egiziana di elementi sia semitici che camitici, questi ultimi derivati dalla popolazione presente sul posto prima del 3500 a.C.34.

3. La “linea nera” contro la “linea rossa”

Tenendo conto delle sopracitate coesistenze storiche tra la “linea rossa” e la “linea nera” è possibile trarre una prima riflessione sintetica notando che dal 9000 a.C. in poi l’effetto di sdoppiamento ha reso possibile la riproduzione, sincronica nel tempo e contigua nello spazio, di chefferies sia collettivistiche che protoclassiste a seguito della presenza di un surplus costante e accumulabile che poteva essere utilizzato in forme alternative dovuto ad un livello qualitativo di sviluppo delle forze produttive simile, se non più favorevole, alla “linea rossa”. E’ all’interno di questo campo di possibilità differenti che si è inserita la concreta prassi politica delle diverse civiltà neolitico-calcolitiche nel suo aspetto specifico di controllo del potere decisionale e militare, della redistribuzione del plusprodotto sociale e del possesso dei mezzi di distruzione.

Germi e prodromi della “linea nera” erano già presenti nelle comunità paleolitiche, rivelandosi nel possesso privato di alcuni oggetti di consumo, nelle sporadiche lotte e razzie tra clan preistorici e nei limitatissimi “privilegi” materiali di cui a volte godevano i capi-clan, ma è solo con la comparsa di un surplus costante che questi germi vengono a maturazione come in una serra protetta, trasformandosi in una tendenza reale, sia oggettiva che soggettiva, insita nella coscienza di segmenti più o meno ampi della popolazione essendo diventato possibile utilizzare la forza-lavoro altrui a vantaggio di una minoranza a condizione che quest’ultima controlli il potere decisionale sul surplus e i mezzi di distruzione della comunità. Se le chefferies collettivistiche si erano affermate negli scenari storici in cui mancava il monopolio nell’uso delle armi da parte di una minoranza ed in cui la redistribuzione del surplus non andava a vantaggio di una sola parte della popolazione, le chefferies protoclassiste della “linea nera” vinsero laddove si attuarono concretamente queste due condizioni preliminari di carattere sia materiale che politico.

Sorge a questo punto inevitabile una domanda sulle cause fondamentali dell’affermazione della “linea nera”: cosa ha fatto la differenza e quali fattori hanno spostato la bilancia a favore di una delle due soluzioni storiche possibili? Escludendo i fattori casuali indipendenti dalla pratica umana (come catastrofi naturali, siccità, epidemie ecc.) e prescindendo anche dal livello qualitativo di sviluppo delle forze produttive che era più spesso favorevole alle culture della “linea rossa”, risultò decisiva la presenza di particolari dinamiche belliche e religiose relative, da un lato, alle relazioni “estere” tra le diverse tribù/società e, dall’altro, ai rapporti “interni” via via creatisi tra i sacerdoti e i fedeli dei culti religiosi. La “linea nera” si affermò in primo luogo mediante le guerre di conquista condotte, tra il 4400 ed il 1500 a.C., dalle società pastorizie e patriarcali euro-asiatiche attratte dal surplus permanente consentito dal maggior livello di sviluppo delle forze produttive raggiunto dalle collettività agrarie-sedentarie, mentre la loro superiorità politico-militare, grazie soprattutto all’utilizzo del cavallo, ha determinato la creazione di un monopolio dell’uso delle armi a vantaggio esclusivo dei conquistatori mentre i prigionieri di guerra erano mutati in schiavi e trasformati in forza-lavoro subordinata a disposizione di quelle chefferies protoclassiste che poi dovevano evolversi nei modi di produzione classisti (asiatico, schiavista e feudale).

Ma nel periodo ci fu anche una sorta di “via pacifica” ed endogena di affermazione delle formazioni economico-sociali protoclassiste mediante il “cavallo di Troia” dell’apparato religioso-politico. Per decine di migliaia di anni, dal Paleolitico superiore in poi, forme variegate d’autocoscienza religiosa, come lo sciamanesismo, il culto dei morti e quello della “Grande Madre”, avevano rappresentato la sovrastruttura ideologica delle culture collettivistiche combinandosi felicemente con i rapporti di produzione comunistico-primitivi35. Dopo la produzione-riproduzione di un surplus permanente ed accumulabile, tuttavia, era diventato possibile un utilizzo alternativo, di classe, anche della psicologia religiosa diffusa tra i membri dei clan neolitici. A tale scopo era sufficiente la formazione più o meno casuale di un apparato religioso-politico dotato di un minimo di massa critica numerica e di un prestigio sociale in grado di assegnare legittimità e consenso alla scelta di destinare una parte del prodotto alla costruzione di templi e alla riproduzione materiale privilegiata di una gerarchia religiosa che nel tempo, spostando i rapporti di forza a proprio favore, avrebbe finito per accrescere la sua quota di appropriazione del surplus produttivo, dotandosi anche di apparati militari per la difesa dei privilegi così guadagnati.

Anche senza violenza o con l’utilizzo di un minimo grado di coercizione iniziale si poterono creare così le basi politiche ed ideologiche per la riproduzione di chefferies e stati classisti imperniati sull’appropriazione del plusprodotto e dei mezzi di produzione sociali a vantaggio di una minoranza, come a Nevali Cori nel corso del nono millennio a.C. Non è certo casuale che la prima formazione statale classista, quella sumera, fosse imperniata su di una teocrazia egemonizzata da una élite politico-religiosa ristretta, mentre la conferma a contrario di questa ipotesi va ritrovata nell’assenza di guerre di conquista e/o di apparati ecclesiastici su larga scala nelle chefferies e nelle formazioni economico-sociali collettivistiche da Gerico agli Ubaid.

Ma perché mai una parte del genere umano avrebbe dovuto sfruttare a proprio esclusivo vantaggio le potenzialità alternative create dal “Grande Evento” del 9000 a.C., abbandonando i metodi di produzione/distribuzione collettivistici riprodottisi per due milioni di anni? La ragione fondamentale sta nello sviluppo dei bisogni materiali già relativamente elevato all’inizio del neolitico. L’uomo paleolitico lavorava relativamente poco (tre-quattro ore al giorno in media) e aveva interiorizzato sia un legittimo “diritto all’ozio” che una certa riluttanza ad impegnarsi in attività faticose e prolungate, come erano quelle agricole e pastorizie. Come inevitabile sottoprodotto doveva essere diffusa, più o meno intensamente, la tentazione di scaricare il proprio pesante carico di lavoro su altri esseri umani, dagli eventuali prigionieri di guerra alle donne. Va inoltre notato che già attorno al 9000 a.C. l’uomo paleolitico aveva sviluppato una serie di bisogni di consumo che si possono dire superflui perché non indispensabili alla riproduzione puramente fisiologica, come oggetti ornamentali, vestiti e calzature erano già prodotti e consumati. La disponibilità materiale di questi beni “di lusso” si era accresciuta con l’avvio della produzione di oggetti di ceramica decorati, di gioielli in oro e giada, di bevande alcoliche quali la birra e il vino (dopo il 4500 a.C.) e di suppellettili in legno per le abitazioni. Questa massa di beni di consumo di qualità superiore poteva scatenare in alcuni individui e in alcune tribù di pastori di regola meno evolute sul piano tecnologico-civile delle tentazioni predatorie finalizzate ad appropriarsene senza lavorare.

Insomma, potenzialità socioproduttive e presenza costante del surplus, tentazioni/desideri materiali elitari e rifiuto del lavoro vennero in reciproco contatto nel periodo in esame, creando in una serie crescente di casi storici quelle strutture protoclassiste della “linea nera” che attorno al Mediterraneo dovevano diventare egemoni soprattutto in seguito alle invasioni dei pastori Kurgan.

4. La sopravvivenza della “linea rossa”

Tuttavia l’effetto di sdoppiamento non ha cessato di esercitare la propria influenza sul processo storico universale anche dopo la fine del neolitico-calcolitico. Sebbene in Eurasia dal 3900 a.C. l’egemonia politica, sociale ed economica sia stata detenuta quasi sempre dalla “linea nera” (classista, patriarcale e militarista), in questi ultimi sei millenni la “linea rossa” si è mantenuta carsicamente nel processo di sviluppo socioproduttivo del genere umano, sebbene (quasi) sempre in posizione subordinata, perché non sono venute meno alcune basi materiali e sociopsicologiche che ne consentono la riproduzione come lato secondario e deformato all’interno delle formazioni economico-sociali di classe.