LA STORIA ANTICA

dal comunismo primitivo alla fine dello schiavismo

LA NASCITA DELLO STATO NELLE SOCIETA' ANTICHE

1. Introduzione

La concezione materialistica della storia spiega la nascita dello Stato come effetto dello sviluppo delle forze produttive che producendo differenze sociali (di casta e poi di classe), e quindi lo sfruttamento, rende necessario il controllo e la repressione degli sfruttati. La forma che assume lo sfruttamento determina l’intera struttura sociale e la fisionomia delle forme politiche e ideologiche prevalenti. Ogni livello di sviluppo delle forze produttive avviene all’interno di determinate relazioni sociali. Pertanto non esiste un livello assoluto di sviluppo delle forze produttive poiché queste sono specifiche di ogni modo di produzione. Il rapporto tra forze produttive e rapporti di produzione è dialettico e si connette alle forme politiche a cui lo sviluppo della produzione da luogo. Lo Stato, le istituzioni politiche, sono assieme parte dei rapporti di produzione ed espressione delle forze produttive. Per questo le trasformazioni sociali, che sono nella loro essenza modificazioni dei rapporti di produzione atte a garantire un nuovo periodo di sviluppo delle forze produttive, partono dall’abbattimento dello Stato che è il custode delle vecchie forme di produzione.

La storiografia occidentale, da Hegel ai filosofi francesi e inglesi, ha per secoli considerato la società asiatica come forma congenita di esistenza dei popoli orientali, fonte della loro arretratezza storica rispetto all’occidente. Relegando quel modo di produzione alle popolazioni asiatiche, essa ha anche immaginato una successione di fasi storiche lineare, semplice, meccanica.

I fondatori del marxismo dimostrarono che questa visione lineare della storia è assolutamente inadeguata e che sono proprio gli influssi reciproci tra le diverse civiltà e forme di produzione, oltre che i fattori ambientali, a spiegare lo sviluppo più o meno rapido delle diverse regioni[1]. Essi dimostrarono anche che il modo di produzione asiatico si era esteso ben oltre quanto si era supposto in precedenza ed era alla base della stessa civiltà europea: “è una menzogna storica che questa proprietà collettiva sia mongolica. Come accennai diverse volte nei miei scritti, essa è di origine indiana e si riscontra perciò presso tutti i popoli civili europei all’inizio del loro sviluppo. La forma specificamente slava (non mongolica) di essa in Russia (e che si ripete anche presso degli slavi meridionali non russi) ha anzi la maggiore somiglianza, mutatis mutandis, con la variante antico-tedesca della proprietà collettiva indiana.”[2]

La società asiatica ha preceduto funzionalmente lo sviluppo delle classi in tutti i paesi in cui nacque originariamente lo Stato, anche se, in alcune zone, la fase asiatica è stata talmente breve da risultare appena percettibile, lasciando rapidamente il passo al modo di produzione antico. Questo vale soprattutto per i paesi europei, tanto che gli stessi fondatori del marxismo, che cominciarono a studiare la nascita dello Stato proprio dall’esperienza europea, considerarono inizialmente questa linea di sviluppo come il caso generale (Engels nell’Origine della famiglia discute solo della nascita dello Stato a Roma ed Atene). Scoprirono in seguito che la nascita dello Stato avvenuta in Grecia e in Italia (e forse in Giappone) è abbastanza rara mentre un lungo periodo “asiatico” è la norma, anche se parlare di norma, nell’analisi storica, è improprio. Non si tratta, infatti, di un calcolo statistico ma, appunto, di un legame funzionale. Il modo di produzione asiatico rappresenta un livello più primitivo di sviluppo della società divisa in classi, ne rappresenta il presupposto naturale anche se la fase asiatica può essere saltata o ridotta, per effetto delle influenze reciproche delle diverse civiltà.

Lo studio del modo di produzione asiatico da parte dei fondatori del marxismo non rispondeva solo a finalità di analisi storica ma era, come sempre nella storia del movimento operaio, strettamente intrecciato a questioni di scottante attualità politica. I populisti russi ritenevano possibile, per la Russia, evitare il capitalismo, passando dalla comunità rurale al socialismo. Marx ed Engels non esclusero che ciò fosse possibile a patto che si desse come condizione preliminare la vittoria della rivoluzione socialista in occidente. Analizzando la situazione russa, Marx ed Engels approfondirono la natura e l’estensione del modo di produzione asiatico.

Abbiamo tracce di questo lavoro teorico sia nelle opere di Marx (tra cui, soprattutto, le Forme) sia nella loro corrispondenza. In particolare, in uno scambio epistolare concernente la proprietà fondiaria, svoltosi nel giugno del 1853, Marx sostiene che per capire l’arcano delle società orientali occorre partire dal fatto che non vi esisteva proprietà privata della terra e Engels risponde: “l’assenza della proprietà fondiaria è in realtà la chiave per tutto l’Oriente; qui risiede la storia politica e religiosa. Ma per quale motivo gli orientali non arrivano ad avere una proprietà fondiaria, neanche quella feudale? Io credo che la ragione risieda soprattutto nel clima, assieme con le condizioni del suolo…l’irrigazione artificiale è la prima condizione dell’agricoltura, e questa è cosa o dei comuni o delle province o del governo centrale”[3].

E Marx a sua volta osserva, sintetizzando i tratti fondamentali del modo di produzione asiatico: “Ciò che spiega completamente il carattere stazionario di questa parte dell’Asia…sono le due condizioni che si sostengono a vicenda: 1) i public works come cosa del governo centrale; 2) accanto ad essi tutto l’impero, escluse le poche città maggiori, dissolte in villages, che possedevano una completa organizzazione a sé e costituivano un piccolo mondo a sé”[4].

Dopo la morte di Marx, del modo di produzione asiatico si parlò poco e alcuni teorici marxisti, come Plechanov, ne negarono l’esistenza. Questo avvenne soprattutto per ragioni politiche. Alla maggioranza riformista della Seconda internazionale faceva comodo asserire che tutti i paesi si dovessero sviluppare come le potenze europee. Si trattava della famosa politica coloniale socialista, giustificazione teorica dell’appoggio all’imperialismo.

La Terza internazionale, la cui nascita si accompagnò al risveglio delle masse dei paesi coloniali, si occupò ampiamente del problema. Alcuni studiosi (Rjazanov, Varga) diedero interessanti contributi sul tema. Purtroppo, questo, come ogni altro dibattito teorico, si spense con la stalinizzazione dell’Internazionale. Il concetto di modo di produzione asiatico cadde in disgrazia per due ragioni: innanzitutto Stalin, volendo giustificare l’alleanza con il Kuomintang, aveva interesse a che la Cina fosse equiparata a un paese feudale il cui sviluppo avrebbe ricalcato il modello europeo; in secondo luogo, la discussione di uno Stato di casta faceva in qualche modo risaltare la natura della stessa Russia stalinista. Ad esempio nel 1930 Rakovskij, dirigente dell’opposizione di sinistra, paragonò apertamente la burocrazia sovietica al funzionariato asiatico. Da lì in poi i sostenitori del modo di produzione asiatico vennero identificati con i trotskisti e con ciò bollati di infamia e spesso messi a tacere dal plotone di esecuzione.

Nel dopoguerra alcuni studiosi hanno fornito dei contributi a questo dibattito, soprattutto affrontando il rapporto tra società asiatica e stagnazione socio-economica. Purtroppo con rare eccezioni, non compresero il nocciolo della posizione di Marx ed Engels sul modo di produzione asiatico, confinandolo ad oriente e confondendo classi e caste. Ad esempio in La formazione del pensiero economico di Marx, Mandel, riduce la formazione asiatica all’India e della Cina, e la caratterizza con lo strapotere dello Stato che impedisce lo sviluppo del capitalismo. Mandel scrive anche “accanto ai contadini esistono non solo i funzionari pubblici ma anche dei proprietari fondiari che s’appropriano illegalmente della proprietà del suolo, dei mercanti e dei banchieri”[5] considerandoli tutti come classi. Al contrario, i funzionari non sono una classe, la proprietà privata della terra non esiste e mercanti e banchieri vivono del tutto ai margini di questo modo di produzione.

Sin dalle prime riflessioni di Marx ed Engels sulla società asiatica, la questione decisiva da approfondire è stata perché questa formazione sopravvisse per millenni ad oriente mentre in Grecia e a Roma entrò subito in crisi. La risposta è da ricercarsi nel diverso ritmo di sviluppo delle forze produttive: in Attica e nel Lazio, l’esplosione demografica condusse rapidamente ad un crescente surplus che andava oltre le ambizioni “palaziali” e che era dunque destinabile allo scambio. Inoltre la crescita della popolazione metteva in contatto gentes confinanti, rendendo possibile materialmente, e concepibile alla mentalità gentilizia, lo scambio stesso. Questo portò ad un veloce sviluppo della proprietà privata della terra. Una volta che la produzione divenne mercantile e la proprietà privata dei mezzi di produzione arrivò a dominare la società, anche una immane distruzione delle forze produttive non poteva ricondurre la civiltà alle forme proprietarie precedenti. Così, quando i barbari distrussero l’impero romano, non vi si ricreò il modo di produzione asiatico perché i capi guerrieri si divisero le terre vincolandovi i contadini che dunque sfruttavano privatamente. Il genio del valore di scambio e del denaro, una volta uscito dalla bottiglia dei rapporti di produzione, non vi tornò più.

Certo, gli effetti dell’emergere di rapporti mercantili di produzione non furono istantanei: ci vollero circa 400 anni per disgregare il carattere collettivo del sistema feudale nell’Europa occidentale e molto di più nelle steppe russe, dove la comunità slava sopravvisse fino alla rivoluzione d’ottobre. La proprietà feudale veniva esercitata da una classe che aveva ancora alcuni caratteri della casta (il cavaliere “vinceva” la terra grazie al sovrano, dunque il carattere di casta fu prevalente fino a Carlo Magno), ma nel complesso era proprietaria dei mezzi di produzione (i contadini e la terra). In definitiva, in Europa, il modo di produzione asiatico finì già quando i Greci respinsero l’invasione persiana.

Storicamente, lo Stato è dunque sorto prima delle classi sociali e per tutta un’epoca si è mantenuto più indipendente da queste rispetto a quanto accade nei modi di produzione classisti in quanto non vi era piena coincidenza tra classi economiche, sociali e politiche e la natura delle classi era ancora annebbiata da aspetti non economici. Nella società asiatica la differenziazione sociale è politica prima ancora che proprietaria, talché occorre parlare di casta (politicamente dominante) che domina un’unica classe produttiva (in questo senso economicamente dominante) di contadini che sono proprietari collettivi della terra.

L’esercizio della proprietà collettiva trova paradossalmente espressione proprio nella dominazione politica della casta che utilizza un privilegio politico per promuovere il proprio privilegio economico finché questo non arriva a cristallizzarsi in differenziazione proprietaria della terra. Non dalle classi ma da un surplus appropriabile nasce il primo Stato e la casta che lo domina sfrutta la popolazione non direttamente, tramite i rapporti di produzione, ma attraverso il suo ruolo politico, il suo “potere funzionale”. Si può dunque dare sfruttamento al di fuori dei rapporti di produzione di classe. E' anzi lo sfruttamento stesso che ha contribuito storicamente a creare i primi rapporti di produzione propriamente classisti.

2. Dalle orde primitive al modo di produzione asiatico

Per la stragrande maggior parte del suo tempo, da che è divenuto un animale cosciente attraverso il lavoro associato, l’uomo ha vissuto in formazioni sociali prive di qualunque gerarchia sociale o sessuale, dove la divisione del lavoro o la presenza di un capo non comportavano l’accumulo di alcun privilegio. L’umanità si è staccata evolutivamente dagli altri ominidi in quello che Engels definiva lo stato selvaggio, quando superò le condizioni di produzione date, ovvero la semplice raccolta. Le orde di uomini divennero cacciatori sempre più efficienti, il che portò ad un aumento della popolazione, che a sua volta condusse alla necessità di procacciarsi sempre più cibo, cacciando più animali e soprattutto animali più grandi. Così si instaurò un circolo virtuoso di sviluppo delle forze produttive che ruppe l’equilibrio naturale dando all’uomo il controllo, seppur parziale, sulle condizioni materiali della propria esistenza.

La caccia ai grossi erbivori richiedeva un grado di complessità della produzione già irraggiungibile da altri animali, e spingeva verso uno sviluppo tecnologico (armi più efficienti, l’uso del fuoco) che portò all’estinzione di molte delle stesse prede. Questo costrinse l’uomo a cercare nuove forme di sostentamento. Lo sviluppo della popolazione, che all’epoca equivaleva, almeno nel medio periodo, allo sviluppo tout court delle forze produttive, richiedeva la nascita di nuove attività. Così si svilupparono l’allevamento e la coltivazione nei luoghi in cui ciò era possibile (Mesopotamia, valle dell’Indo, ecc.). Lo sviluppo di queste attività permetteva comunità più numerose che si espandevano su territori sempre più vasti relegando le tribù ancora nomadi in terre sempre peggiori[6].

Lo sviluppo delle forze produttive consentito dalla pastorizia e dall’agricoltura condusse ad altre innovazioni, che accompagnarono l’ultimo periodo di quella che Engels definisce la fase della barbarie: la fusione del ferro, la scrittura alfabetica ecc. Ma esse portarono in dote all’uomo, oltre al formidabile aumento delle forze produttive, regali molto spiacevoli. Innanzitutto, l’alimentazione basata su animali nutriti a cereali e in seguito direttamente sui cereali, seppure permise un aumento notevole (fino a cento volte) della densità della popolazione, ne minò completamente la salute. Non appena il sostentamento di un uomo divenne un costo per un altro uomo, la ricerca di cibo di qualità peggiore a scapito della salute divenne l’aspetto decisivo dello sviluppo tecnologico. La nuova alimentazione era il riflesso delle profonde trasformazioni indotte nella comunità dai nuovi rapporti di produzione.

L’allevamento e l’agricoltura si prestavano ad una appropriazione privata: nacque prima il possesso e poi la proprietà individuale, e con essi la famiglia monogamica. Dalle nuove forme produttive proveniva un surplus che poteva essere scambiato al di fuori della gens, ma anche appropriato: nasceva il commercio e la sua inseparabile compagna: la guerra. La proprietà privata, il commercio, la moneta, la schiavitù, la guerra, la subordinazione della donna e la repressione sessuale e, alla fine, lo Stato furono il frutto dello sviluppo delle forze produttive. Per la prima volta l’umanità si divise socialmente e una sua parte ebbe bisogno di un’ideologia a difesa dei propri privilegi. Nacquero la religione, la morale. Ma la divisione sociale del lavoro poneva anche la necessità di un suo coordinamento, ottenuto impersonalmente tramite la moneta, i prezzi, il mercato.

L’ultima epoca della società gentilizia abbracciò un lungo periodo di tempo e condusse alla società asiatica. La crisi della gens venne causata, come ogni crisi sociale, dal successo produttivo dell’uomo. Questa struttura produttiva non fu più in grado di racchiudere il livello crescente di sviluppo dell’umanità. Anche allo stadio massimo di sviluppo della società gentilizia (la lega delle tribù degli indiani d’America o delle popolazioni barbariche europee), essa non poteva accogliere al suo interno alcuna differenziazione sociale degna di nota e dunque lo Stato. Come scrisse Engels: “la gens aveva vissuto. Essa venne distrutta dalla divisione del lavoro che spartì la società in classi e fu sostituita dallo Stato”[7]. In questa osservazione Engels sottolinea che la divisione del lavoro precede la spartizione in classi, che genera come sua conseguenza. L’essenza del modo di produzione asiatico è che questo effetto non si produce.

La divisione funzionale del lavoro, di per sé sufficiente a produrre lo Stato e lo sfruttamento, non basta a generare le classi. Quello che manca è l’appropriazione individuale del sovrappiù. Per questo, anche lo sviluppo del commercio e del valore di scambio vennero successivamente alla strutturazione di un apparato repressivo. La prima formazione statale si basava sulla proprietà fondiaria comune, e vi vigeva un divieto rigoroso di compravendita della terra. Lo scambio, la divisione del lavoro e la moneta non vi giocavano alcun ruolo. Il lavoro astratto e concreto non si distinguevano, e il lavoro era immediatamente sociale. Perciò, quando si diede inizio allo scambio, si trattò di uno scambio di valori d’uso tra famiglie, tribù, non tra individui, e l’accumulazione, oltre a essere in valori d’uso, non era privata. Finché la situazione rimase questa, la società asiatica andò avanti uguale a se stessa.

3. Il modo di produzione asiatico. Storia e caratteristiche essenziali

Il percorso dei popoli del Mediterraneo, prima orde di cacciatori, poi tribù stanziali di pastori e agricoltori, aveva dunque condotto allo sviluppo di villaggi gentilizi in cui l’attività produttiva vi si svolgeva su proprietà collettive (con le diverse modalità analizzate da Marx nelle Forme che precedono la produzione capitalistica). La proprietà della terra era comune anche se l’appropriazione poteva già essere privata. Questo tipo di produzione richiedeva due attività di supporto: la gestione delle terre collettive e la loro difesa militare. Nacquero così due caste: quella degli amministratori-sacerdoti e quella dei guerrieri. Tali caste si appropriavano del pluslavoro comune del villaggio a cui fornivano il proprio sapere (scientifico e militare). Il pluslavoro era estratto da lavoratori liberi, per la stragrande maggioranza piccoli contadini, mentre il lavoro schiavile rimaneva del tutto secondario.

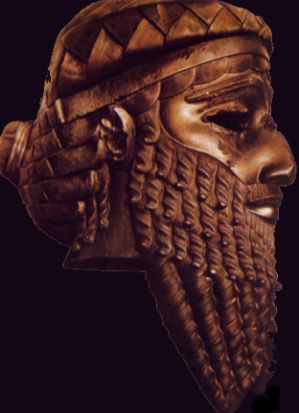

Per rendere fertili le terre occorrevano grandi lavori (irrigazione, costruzione di canali, ecc.). Ma dato il basso livello di sviluppo delle forze produttive, conveniva intraprendere questi lavori solo laddove le terre erano comuni e vi era una casta che aveva acquisito le conoscenze astronomiche e ingegneristiche necessarie. Senza centralizzazione della proprietà e dunque del potere politico non poteva sorgere l’agricoltura stanziale moderna. Il coordinamento dei lavori pubblici, la costruzione dell’esercito, richiedevano un potere centrale e dunque urbano. Nascevano le città Stato. Non appena sorse questo potere centrale, tese ad espandersi, dato che la crescita territoriale era l’unico strumento di sviluppo delle forze produttive. Le città Stato diventarono imperi. La trasformazione del pluslavoro rurale in soldati, canali, palazzi e piramidi è l’essenza dello sviluppo storico della società asiatica; la fusione del comunismo rurale con una struttura politica centralizzata di carattere statale.

Anche se i primi esempi di questa società li abbiamo in Egitto e in Mesopotamia, dove già molto anticamente si crearono imperi estesi, spesso in lotta tra loro, tutte le formazioni statali furono originariamente asiatiche. La differenza è che in alcuni territori la società venne come congelata dal basso livello di sviluppo delle forze produttive, e il modo di produzione asiatico vi sopravvisse fino a quando non incontrò il capitalismo[8] . In altre regioni entrò rapidamente in crisi per via della crescita della popolazione o di minacce esterne. Questo condusse ad un’epoca di passaggio verso nuove forme sociali. L’esito finale di questo processo fu la nascita della società antica di tipo greco-romano. Nel periodo di transizione si svilupparono diverse strutture miste in cui si conservavano vestigia “asiatiche” a volta significative, altre marginali. Ad esempio, in Attica l’invasione dorica portò alla fusione con le popolazioni preesistenti con la completa scomparsa dei villaggi gentilizi, base del modo di produzione asiatico. Così ben presto, accanto alla proprietà fondiaria collettiva, si svilupparono rapporti di produzione basati sulla proprietà individuale.

Viceversa a Sparta l’invasione dorica non portò alla fusione con le popolazioni autoctone ma alla loro totale e permanente sottomissione. Così l’oligarchia dorica dominava una popolazione di servi che coltivava terreno pubblico, come poi accadrà con la plebe romana: “Gli Spartiati, tra i quali era diviso il terreno coltivato dagli iloti, non attendevano che ad attività militari”[9]. Questa maggior presenza di elementi asiatici spiega l’arretratezza politica e culturale di Sparta ma anche il fatto che gli Spartani fossero gli unici guerrieri professionisti dell’Ellade, il che era anche necessario, dato che le dure condizioni degli iloti producevano continue rivolte.

Possiamo sintetizzare le caratteristiche essenziali del modo di produzione asiatico delineate da Marx come segue.

La società asiatica si regge sulla produzione agricola e, in misura assai più ridotta, artigianale, esercitata da comunità di villaggi, indipendenti ed autarchici, dove permane la proprietà comune tribale. Lo Stato si appropria del lavoro coatto degli abitanti dei villaggi con il quale porta avanti lavori di irrigazione e canalizzazione, necessari allo sviluppo dell’agricoltura, costruisce opere pubbliche (piramidi, valli difensivi, ecc.), mantiene l’esercito. Inoltre, si appropria di gran parte del plusprodotto agricolo per la sussistenza delle caste urbane. Come è naturale, poiché la produzione è produzione di valori d’uso, anche lo sfruttamento avviene requisendo valori d’uso (lavoro coatto, sovrappiù alimentare), mentre il valore di scambio, il commercio e la moneta sussistono ai margini del modo di produzione[10].

Sotto il profilo della proprietà, seppure la terra è posseduta in concreto dalle comunità di villaggio, essa è formalmente dello Stato, del re. Quest’ultimo è un sovrano assoluto la cui autorità promana direttamente dal cielo. E' il capo dell’esercito e della burocrazia. Esercita la giustizia, nomina i governatori, tramanda il potere ai propri eredi. Per certi versi, come detto, è proprietario dei mezzi di produzione, ma solo nel senso che incarna il vertice della casta che collettivamente si appropria del surplus prodotto dal lavoro dei contadini. Il re è infine garante dell’unità territoriale dello Stato che va difesa non solo dai nemici esterni ma anche dalle spinte centrifughe dei governanti delle singole province che mirano a divenire essi stessi re o a rendere la propria carica politica una proprietà personale.

Sotto il profilo sociale, la formazione delle classi è appena cominciata: “le caste, embrione di una differenziazione in classi, sono il prodotto delle antiche funzioni pubbliche esercitate da alcune persone mantenute a carico di tutta la comunità”[11]. La casta dominante viene emergendo dal seno della proprietà fondiaria collettiva, e tende a divenire una classe, ma non lo è ancora. Finché prevale il carattere collettivo della proprietà, non può aversi la formazione delle classi. Le classi sorgono proprio dal processo di creazione della proprietà privata, mentre la proprietà collettiva, il primo modo di appropriazione umano, mantiene caratteristiche antitetiche alla proprietà privata così che una proprietà privata collettiva è semplicemente inconcepibile. Il potere statale è la base del dominio economico, non viceversa. I funzionari non sono servitori di un rapporto di produzione ma in un certo qual modo suoi creatori. In quanto depositari del sapere (essenzialmente connesso alla previsione delle piene e alla costruzione di canali) possono gestire la produzione e lo Stato. Inoltre, sono i depositari dell’ideologia dominante[12]. Tutte queste funzioni gli consentono, successivamente, di trasformarsi in classe dominante ancor più facilmente di quanto riusciranno a fare i capi militari.

4. Alcuni esempi storici di modo di produzione asiatico

I primi Stati asiatici sorgono in Medio Oriente: “A partire dalla seconda metà del IV millennio sorgono, fra la Mesopotamia e l’Egitto, le prime società che sembrano richiamarsi alla forma asiatica. I caratteri essenziali sono la monarchia…l’amministrazione retta da funzionari, la direzione accentrata dell’economia, l’invenzione della scrittura.”[13]

Nel quadro di queste caratteristiche generali, il modo di produzione asiatico si sviluppò, come ogni altra formazione sociale, in forme storicamente specifiche. Alcuni regni (come quello persiano) ebbero un più spiccato carattere feudale, con una casta di veri e propri vassalli (i satrapi), seppure anche in tal caso vi era un’importanza decisiva delle opere pubbliche. In altri casi, la società asiatica nacque da un’invasione. Ad esempio, in India gli Arya invasori imposero la loro struttura: una tribù retta da un re (rajan), capo militare, coadiuvato dal consiglio (nobili e “monaci”). Da quel poco che sappiamo sulla proprietà della terra nella civiltà Mogol sembra che i pascoli fossero comuni ma, formalmente, il re ne era l’unico proprietario. Nota Rosa Luxemburg: “L’antichissima organizzazione economica degli indiani – la comunità di villaggio di tipo comunista – si era conservata per millenni in diverse forme e aveva compiuto una lunga parabola storica interna nonostante le tempeste politiche.”[14]

Gli Arya trattarono i popoli preesistenti come iloti, senza mai fondersi con essi, tanto da dare origine al sistema delle caste. Il potere dei sacerdoti era enorme e produceva, come ovunque si dia separazione tra lavoro manuale e intellettuale, un’ontologia idealista: “Il sole non sorgerebbe se il sacerdote non offrisse di buon’ora il sacrificio del fuoco”[15].

La storia di questa casta è analoga a quella di tutti questi gruppi: in origine il brahamano era il consigliere spirituale della tribù, col tempo venne a far parte di una casta chiusa (si pensi ai Leviti di cui parla l’Esodo) spina dorsale dello Stato.

Per trasformare l’India in qualcosa di appetibile gli Inglesi “regalarono” la terra al Gran Mogol e costrinsero alla vendita i campi comunali, dopo di che, se ne appropriarono. Così si passò dalla terra collettiva al latifondismo in pochi anni. Ma come notò la Luxemburg, a differenza di tutti i conquistatori precedenti “gli inglesi furono i primi…a mostrare una completa indifferenza per le opere pubbliche di carattere economico”, come è ovvio, per la classe capitalista. Ne seguirono carestie a non finire, un efficace strumento per creare un consistente proletariato urbano.

Per la Cina sembrerebbe effettivamente esservi stata un’epoca feudale prima del sorgere dell’Impero, come dimostrerebbero le continue rivolte contadine contro i nobili. Il feudalesimo era però combinato con elementi precedenti (clan gentilizi su base religiosa). Ad esempio, solo gli appartenenti al clan (corrispondenti ai patrizi romani) potevano avere proprietà feudale e cariche pubbliche. Questo dimostrerebbe che il feudalesimo era in realtà una forma estrema di dominazione di tipo spartano, come anche si vede dal fatto che, come a Sparta, i nobili attendevano quasi esclusivamente ad attività militari e che queste gli erano riservate. I feudatari erano dunque più simili a capi tribù che a vassalli. Ad ogni modo l’indipendenza venne meno e questi “nobili” diventarono col tempo semplici funzionari imperiali, gestori del fondo del “principe”.

Per la massa della popolazione che viveva nelle classiche comunità rurali di villaggio, non mutava molto, continuavano a lavorare terre di cui avevano il possesso ma non la proprietà che veniva ascritta all’imperatore. Il potere centrale cercò di sostenere la classe contadina arginando la concentrazione fondiaria e impedendo addirittura la compravendita di terra. Ma come in situazioni analoghe a Roma o in Grecia, senza successo. Allo Stato i contadini dovevano: varie tasse, il servizio militare, il lavoro coatto in opere pubbliche. Gli schiavi erano per lo più pubblici (minatori, lavoratori dei monopoli statali, ma anche impiegati), e costituivano forse l’1-2% della forza-lavoro. Come per gli imperi mesopotamici o per Roma, vi era un continuo attrito con le popolazioni nomadi (qui gli Unni) che accrebbe la necessità di un esercito permanente, di opere pubbliche, ecc.

Gli Etruschi rappresentarono per certi versi una situazione intermedia tra oriente ed occidente. Crearono città Stato aristocratiche, non estranee a influssi greci, ma allo stesso tempo con notevoli residui asiatici. L’Italia etrusca emerse dall’età del bronzo con la civiltà villanoviana, villaggi collinari fortificati dominati da una tribù, con una società ancora gentilizia e la proprietà comune delle terre. La successiva fase di dissoluzione dei rapporti tribali non portò però alla nascita della classica casta urbana asiatica ma al sorgere di gruppi aristocratici che seppure possedevano la proprietà fondiaria collettivamente, la facevano lavorare da loro servitori personali (i clientes, la cui origine era gentilizia, ma che erano divenuti dipendenti del singolo aristocratico). Questa novità, che fu la base dello sviluppo di Roma, si univa poi a palazzi ricchi e maestosi, a tombe opulente, classiche caratteristiche “orientali”. Allo stesso modo anche l’esercito vedeva la compresenza di elementi greci ed asiatici. Gli etruschi usavano la tattica oplitica, ma a capo della falange c’era l’aristocratico sul carro come tra i persiani. In sintesi:

“La società arcaica, formatasi lentamente nella “grande Etruria” sulla distruzione dell’economia di villaggio avviata all’indomani dell’appropriazione privata della terra tra X e IX secolo a.C., ha trovato già nell’VIII secolo a.C. nella servitus di larghi strati contadini lo strumento economico e il rapporto sociale di produzione ideale…l’elemento dominante della produzione era rappresentato dal lavoro involontario non schiavile: ciò che ha reso peculiare l’area etrusca è stata la capacità di riproduzione del sistema fino alla piena età ellenistica, laddove nel resto del Mediterraneo più civilizzato era da tempo scomparso.”[16]

Quanto all’America, quando arrivarono gli spagnoli, il regno azteco attraversava la fase di declino del modo di produzione asiatico. Gli Aztechi, come gli Arya o gli spartani, avevano invaso il territorio di popolazioni più evolute e le avevano sottomesse. Si erano appropriati collettivamente delle terre che venivano coltivate dalle comunità rurali secondo lo schema asiatico classico: “Nel dominio fondiario, la società azteca non conosce il diritto di proprietà. Le terre possono appartenere allo Stato che le gestisce sia direttamente, sia per il tramite di istituzioni pubbliche. Oppure appartengono a comunità, le città stesse…”[17].

Ogni cittadino aveva il diritto-dovere trasmissibile di coltivare un lotto di terra “naturalmente inalienabile” (come per l’ager publicus romano). Il signore, che era un guerriero, veniva premiato dall’imperatore con il diritto di usufrutto di un dominio imperiale. All’arrivo degli spagnoli il commercio e il denaro erano già presenti, seppur ancora in posizione secondaria. In questa società si conosceva la schiavitù di guerra, per debiti, per punizione e anche volontaria (la più frequente). In pratica un povero si rivolgeva ad un signore, stipulando un contratto con cui otteneva subito il pagamento del proprio lavoro di una vita e viveva di quello. Finito di spendere andava a servire il padrone (una pratica che presenta tratti di similitudine al rapporto tra clientes e aristocratico tipico della civiltà etrusca). A dominare lo Stato vi erano le classiche due figure, guerrieri e sacerdoti: “Due caste dominanti si spartiscono il terribile compito di governare: i preti e i guerrieri”[18] .

Come successe in India e nel Peloponneso, dalla sottomissione dei popoli indigeni emerse un’ideologia della violenza che, nel caso azteco, si incentrava sui sacrifici umani rituali. Ma poiché i guerrieri avevano un compito agevole, dato che gli scontri armati si risolvevano in brevi scaramucce quasi rituali volte a catturare prigionieri da sacrificare, erano i preti a gestire il vero apparato repressivo: i sacrifici. I sacerdoti aztechi svilupparono pratiche sacrificali raffinate e spaventose. Il prigioniero veniva drogato, ubriacato e poi spesso fatto faticare fino allo sfinimento e infine ucciso in vari modi (scuoiato, accoltellato, decapitato, buttato in una pentola ecc.), i teschi esposti in lugubri monumenti. Sebbene alcuni abbiano voluto vedere in questo un’usanza “tribale” o legata all’innato sadismo umano, la realtà è che si trattava di pratiche aventi una ben precisa connotazione sociale: “La presenza perpetua e pletorica di questi trofei, visi suppliziati ben presto ridotti allo stato di crani perforati, ispira al popolo un rispetto misto a terrore…il sacrificio si impone come strumento di dominio; esso instaura, tramite il superamento che esso stesso promuove, una legge “soprannaturale” che conferisce potenza al suo detentore”[19].

Questo vale anche per l’antropofagia, che non serviva certo a sfamare ma come estremo avvertimento: “l’antropofagia appare chiaramente come una cerimonia di casta: bisogna essere nobili, militari o negozianti per avere il diritto di mangiare la carne umana; quanto alla gente comune e ai contadini, essi ne sono privi”[20].

Infine, il modo di produzione asiatico prevaleva anche in Africa, laddove la società aveva superato il livello gentilizio: “Quando i francesi conquistarono l’Algeria…dominavano le antichissime istituzioni sociali ed economiche… se nelle città… dominava la proprietà privata e, nelle campagne, già grandi estensioni di terra erano state usurpate come demanio statale dai vassalli turchi, tuttavia, quasi la metà della terra coltivata continuava ad appartenere in proprietà indivisa alle tribù arabo-cabile; e qui vigevano ancora secolari, patriarcali costumi”[21].

Cioè dominava una struttura semigentilizia simile alla zadruga slava. I francesi distrussero questa proprietà collettiva. Lo stesso fecero gli europei nel Transvaal, seppure con finalità diverse: i boeri per sviluppare la piccola economia schiavile, l’imperialismo britannico per appropriarsi di nuove colonie. Alla fine i boeri vennero spazzati via e gli inglesi trasformarono i capitribù in proprietari terrieri: “Ciò urtava in pieno con la tradizione e coi rapporti sociali dei negri, giacché la terra era possesso collettivo delle tribù indigene, e perfino i capi più crudeli e dispotici…avevano soltanto il diritto e il dovere di assegnare ad ogni famiglia un appezzamento, che però rimaneva in suo possesso solo finché effettivamente coltivato”[22].

La stessa situazione si trovava in Egitto, dove le terre dei villaggi furono privatizzate con gravi conseguenze (dato che, come ovunque, solo la proprietà collettiva rendeva conveniente e necessario lavorare per il sistema di irrigazione, le dighe, ecc.).

Le fonti storiche dimostrano dunque che il modo di produzione asiatico lungi dall’essere confinato in Medio oriente, è la forma storicamente “ordinaria” in cui viene ad esaurirsi la società gentilizia. In alcune zone ha dominato indisturbato per millenni fino all’arrivo delle navi europee.

5. L’origine dello Stato nella Grecia classica

Lo Stato ateniese, che ha poi influenzato la nascita degli altri Stati analoghi nel Mediterraneo, sarebbe così un’eccezione storica e non la regola. E' quindi tanto più opportuno analizzarne le caratteristiche specifiche[23].

In Grecia la formazione asiatica dello Stato durò molto poco rispetto ai paesi vicini (Persia, Egitto, ecc.). Infatti, le civiltà tipicamente asiatiche cretese e micenea vennero distrutte da una combinazione di invasioni, crisi interne e sconvolgimenti naturali. L’età minoica rappresentò la fase puramente asiatica della storia greca. La terra era ancora formalmente comune, anche se l’appropriazione dei suoi frutti era parzialmente individuale e il re (come indica Omero) si considerava già il proprietario dei terreni quale rappresentante della comunità. La schiavitù era appena all’inizio, infatti, ad esempio, i marinai, nell’Odissea sono tutti volontari, mentre i piccoli contadini che coltivavano la terra comunitaria rappresentavano ancora la forma dominante di produzione. Infatti, una vera divisione del lavoro e gerarchia vigeva solo tra i funzionari del re o del tempio. Sulle ceneri della civiltà minoica si sviluppò la civiltà micenea che, in sintesi, rappresentò un passaggio verso il mondo greco classico con diversi tratti di similitudine con la civiltà etrusca.

L’epoca asiatica greca, l’età del bronzo, terminò con l’invasione dei Dori, che diedero inizio all’età del ferro. La sconfitta della civiltà micenea non fu un caso ma dipese dal fatto che gli invasori, essendo organizzati in strutture tribali, non temevano di armare con il ferro tutto il popolo. Così non solo avevano una superiorità tecnologica (il ferro sul bronzo) ma anche numerica (non avendo classi armavano tutti gli uomini, mentre i micenei dovevano tenerne disarmata la maggior parte).

Per diversi secoli, la distruzione del modo di produzione asiatico lasciò la Grecia in uno stato di stagnazione. Nel tempo, le tribù di invasori divennero stanziali e si appropriarono delle terre attraverso dei clan che avevano acquisito un carattere quasi nobiliare escludendo dalla proprietà le popolazioni precedenti. La proprietà privata della terra andava creando una classe di lavoratori all’inizio, liberi, poi, per il fenomeno della schiavitù per debiti, schiavi. La nascita di una classe senza terra sviluppò il commercio, lo scambio di lavoro astratto, la circolazione monetaria grazie all’usura e al debito. Inesorabilmente le terre si andarono concentrando nelle mani di pochi mentre cresceva il numero di schiavi e poveri. Cominciò così un’epoca di scontri sociali permanenti citata, ad esempio da Aristotele nella Costituzione degli ateniesi, in cui descrive quella che è già una vera lotta di classe tra proprietari terrieri e braccianti che si innestava su una struttura politica che escludeva dalla proprietà e dal potere politico tutti coloro che non appartenevano ai clan nobiliari dominanti. Il sorgere delle classi e dunque della povertà, pose la società in uno stato di perenne conflitto.

Alle crescenti minacce l’aristocrazia rispose con la creazione di corpi di uomini armati a difesa della sua proprietà privata. Nasceva lo Stato antico[24]. Ma la semplice repressione non poteva tenere sotto controllo le classi subalterne che costituivano ormai gran parte della popolazione. Occorreva un patto sociale. Questo fu il senso della riforma di Solone ad Atene, che concesse ai lavoratori “tanti privilegi quanti bastavano” (Finley), ovvero abolì la schiavitù per debiti e concesse la partecipazione alla vita politica, permettendo all’imperialismo ateniese due-tre secoli di sviluppo economico e culturale. In questo periodo gli schiavi erano ormai la gran parte della popolazione (almeno il 95% con i meteci, secondo Engels, secondo altre fonti il 50-60%), ma la struttura di classe si mescolava con i residui della vecchia divisione gentilizia che venne definitivamente eliminata solo con la costituzione di Clistene, che suddivise la popolazione in base al demo di appartenenza e alla classe censuaria-militare (cavalleria, opliti, flotta), facendo scomparire ogni riferimento alla gens.

In altre città, le vecchie strutture gentilizie si mantennero anche dopo il sorgere dello Stato, come vediamo a Sparta dove accanto a istituzioni politiche a quelle ateniesi si manteneva la apella che era un residuo della democrazia militare tribale.

Le città Stato greche, circondate da nemici assai più forti, non potevano espandere l’economia schiavile oltre il limitato ambito delle popolazioni elleniche. Per questo, quando la Macedonia unificò il paese e conquistò il regno persiano, non vi condusse la società schiavile ma ne assunse le caratteristiche: Alessandro divenne un re persiano. Costruì un impero che si definisce “ellenico” per la cultura, ma che per la struttura sociale era molto più vicino alle formazioni asiatiche che al mondo delle poleis.

6. Roma, l’apogeo della forma statale schiavile

A Roma toccò in sorte di perfezionare e portare alle sue forme più estreme il sistema economico schiavile, sviluppando compiutamente i contrasti sociali insiti in esso.

Roma nacque fondendo la struttura sociale tipica di una città etrusca (lo stesso nome Ruma deriva da una famiglia etrusca) con le ancora forti strutture gentilizie in una formazione peculiare. Si mantennero deboli tratti “asiatici” (l’ager publicus di proprietà di tutta la popolazione ma formalmente del re), con i senatori che si appropriavano dei frutti delle terre pubbliche di cui non avevano ancora la proprietà individuale e per certi versi, nemmeno quella collettiva. La struttura politica era di stampo gentilizio-ellenico. I capi delle famiglie gentilizie originali, tradizionalmente 300, formavano il senato. Anche se questa istituzione si andava staccando dal suo ruolo originale, sopravvivevano altre strutture gentilizie, come i comitia curiata in cui il popolo raccolto per curie (cioè fratrie) approvava o respingeva le proposte a maggioranza assoluta ed era retta da un funzionario eletto, il rex, residuo della democrazia militare gentilizia.

Lo Stato romano nacque come corpo di uomini armati e di istituzioni a difesa non della proprietà, che era ancora comune, ma del diritto di appropriarsi collettivamente dei suoi frutti secondo uno schema solo parzialmente asiatico. Ciò dipese soprattutto dal rapido aumento demografico. Ben presto le gentes originali della zona divennero una minoranza della popolazione - i patrizi - trasformandosi in una corporazione chiusa separata dai nuovi venuti, la plebe. Ma finché la casta senatoriale basava il proprio potere sullo sfruttamento collettivo, permaneva il carattere asiatico dello Stato. A questa appropriazione comune si affiancò assai presto il ruolo dei clientes, come nell’Etruria, servitori al servizio diretto di un senatore.

Così, quando Roma cominciò ad espandersi, lo Stato era già di tipo greco piuttosto che asiatico. Allo stesso tempo, anche i residui della società gentilizia stavano scomparendo per la rapida espansione territoriale e demografica, incompatibile con la suddivisione del popolo in curie. L’invasione di Roma da parte dei Galli nel 387 a.C. accelerò il ritmo delle riforme sociali. A dire il vero, una prima riforma avvenne anche prima, essendo tradizionalmente attribuita a Servio Tullio che si sarebbe ispirato a Solone per creare una costituzione censuaria di tipo attico.

Questa riforma aveva contribuito alla concentrazione della ricchezza in mano al senato, tanto che a seguito della sconfitta contro Brenno ci furono rivolte e sommosse che portarono a una totale revisione dei rapporti tra patrizi e plebei (le leggi Licinie). L’essenza del nuovo patto sociale fu un’alleanza tra i patrizi, casta-classe dominante dello Stato romano[25], e la plebe, a cui il senato fece diverse concessioni economiche e politiche e in cambio ne ricevette l’arruolamento in massa nell’esercito. Fra le altre cose, fu vietato a chiunque di possedere oltre 500 iugeri di terra pubblica e fu dato più peso all’assemblea popolare (quella che ad Atene era la bulè)[26]. Il rapporto tra patrizi e plebei non era un rapporto tra proprietari dei mezzi di produzione e lavoratori liberi. La ricchezza e il prestigio tradizionale del senato si basavano ancora sulla gestione collettiva dell’ager publicus.

Ma questa forma di proprietà non veniva estesa alle terre conquistate, talché, col passare del tempo, l’ager publicus perse rilevanza. L’espansione militare (che ampliava il territorio della città ma anche l’importanza del commercio) avvantaggiava solo coloro i quali riuscivano ad accaparrarsi le nuove terre (di solito, singoli senatori) e non tutta la casta dominante. Ma sebbene il commercio, e particolarmente il commercio di uomini, cominciasse a diventare importante, nel primo periodo repubblicano, la schiavitù non era ancora il rapporto di produzione dominante. Nel terzo secolo a.C. la società romana comprendeva circa 3 milioni di cittadini liberi e 2 di schiavi. Questi ultimi, quasi tutti autoctoni, erano parte della famiglia (lo dimostra il fatto che la parola famiglia deriva dal termine latino famulus, schiavo domestico), e seppur senza diritti personali, non conducevano una vita particolarmente dura.

La forma principale di reclutamento dello strato schiavile era ancora la schiavitù per debiti e per necessità familiare o la semplice riproduzione degli schiavi. Prevaleva ancora la produzione di valori d’uso, e il pluslavoro estorto ai plebei e agli schiavi veniva ancora principalmente utilizzato per accrescere i valori d’uso dei senatori, anche se non era sconosciuta l’accumulazione sotto forma di denaro. Lo sviluppo del commercio condusse a quello della circolazione monetaria, dato che nel mondo antico la moneta è strettamente connessa al commercio di schiavi. Solo nel 269 a.C. Roma sentì l’esigenza di iniziare il conio delle monete. Il valore di scambio stava avvolgendo l’urbe, il modo di produzione asiatico l’aveva abbandonata.

L’accordo tra patrizi e plebei fu la carta vincente dell’espansionismo romano. La pace sociale permise di armare la plebe e dunque superare i piccoli eserciti di clientes tipici delle città Stato etrusche ma anche le formazioni oplitiche della Grecia classica. Secondo la suddivisione delle famose 12 tavole, l’esercito aveva circa 20.000 effettivi, una cifra inaudita per l’Italia dell’epoca. Naturalmente, l’altra faccia di questo esercito più ampio ed efficiente, era costituito dalle numerose concessioni fatte dal senato alla plebe. Nel tempo la plebe, soprattutto nel suo strato più ricco, acquistò un peso crescente sulla gestione dello Stato e modificò le istituzioni in tal senso (ad esempio attraverso la conquista di uno dei consoli, che doveva essere di estrazione plebea, con la possibilità di accedere alle più alte cariche ecc.). Questo dimostra che con lo sviluppo della produzione schiavile diversi strati della plebe erano ormai divenuti una frazione della classe dominante, interessati pertanto al rafforzamento dello Stato e non più al suo rovesciamento.

Dunque, ai patres, la casta senatoriale che aveva ormai un carattere di classe, si aggiunse una nuova classe mercantile, dedita soprattutto al commercio di schiavi, che spingeva per una politica espansionista. Il senato divenne la struttura in cui gli interessi di questi due gruppi si andavano fondendo per una obiettiva convergenza storica: anche i vecchi ceti dominanti ormai avevano un interesse diretto nell’espansione militare. Questa espansione mutò i caratteri politici e sociali di Roma. Innanzitutto, creò un esercito e una casta di ufficiali permanenti. Ad una struttura ancora fortemente democratica, dove ogni carica pubblica era elettiva, temporanea e collegiale (ad esempio, il centurione veniva scelto dagli stessi soldati per meriti di guerra) si sostituì una casta di militari di professione, laddove nella Grecia classica ciò era avvenuto solo con l’invasione macedone.

Le esigenze della guerra avevano dimostrato che la durata annuale delle cariche era inadeguata e spesso si ricorse alle proroghe. Ciò accrebbe enormemente il peso de comandanti militari. In secondo luogo, per facilitare l’espansione territoriale, l’aristocrazia romana concedeva i diritti giuridici romani ai propri omologhi dei paesi conquistati. In questo modo, i nobili di ogni città divenivano la quinta colonna romana e Roma assimilava di fatto la classe dominante locale. Lo Stato perse dunque le caratteristiche etnico-cittadine delle poleis greche e divenne uno Stato nazionale. Questo processo fu accelerato dalla vittoria nelle guerre puniche dalle quali lo Stato romano ritrasse immense ricchezze, appropriandosi di un impero commerciale che abbracciava metà del Mediterraneo[27].

L’espansionismo al fine di procacciarsi schiavi e tributi divenne il carattere dominante dello Stato romano e condusse alla fine della plebe, annientata dalle continue guerre e incapace di competere con le nuove forme di agricoltura estensiva. La vecchia classe di coltivatori diretti dei fondi collettivi venne spazzata via dai latifondisti, i quali prendevano le terre pubbliche, ormai abbandonate, oppure espellevano i coltivatori con la forza. Alla plebe non rimaneva che entrare nell’esercito o riversarsi in città, divenendo la massa di manovra di questo o quel demagogo. Senza più nessun rapporto con il processo produttivo, la plebe viveva di bottino e di sussidi statali e aveva un interesse diretto all’espansionismo. Così si formò un nuovo contratto sociale tra senato e plebe, che non si incentrava più sulla terra pubblica ma su un’alleanza politica basata sull’estrazione del pluslavoro dagli schiavi e dai popoli sottomessi.

Durante questo periodo i rapporti di produzione divennero definitivamente schiavili. Nel secondo secolo avanti Cristo, solo a Delo si vendevano diecimila schiavi al giorno, per lo più destinati all’Italia. In un semestre arrivava in Italia l’equivalente della popolazione totale di schiavi che vi viveva solo un secolo prima. Gli schiavi non erano più un complemento al lavoro familiare nei campi ma il perno della produzione. Non solo gli schiavi erano sempre di più, e sempre più concentrati (in Spagna c’erano miniere dove lavoravano 40.000 schiavi), ma vivevano sempre peggio. Infatti lo sviluppo della produzione schiavile comportava un crollo delle condizioni di vita della massa degli schiavi come conseguenza delle crescente difficoltà di procurarsi schiavi tramite l’espansione militare.

Tutto ciò rendeva la classe oppressa sempre più difficile da controllare. Una volta il pater familias trattava con una certa benevolenza il suo famulus, una sorta di figlio acquisito. Ora si passò alla brutalità più spinta. I padroni consideravano gli schiavi parte dei propri beni mobili e Varrone coniò la famosa definizione di instrumenti genus vocale. Catone, rappresentante tipico di questo ceto, scrisse un manuale divenuto famoso per la gestione della manodopera schiavile in cui consigliava ogni brutalità possibile (come far lavorare gli schiavi legati uno all’altro; uccidere i vecchi e i malati, frustare e crocifiggere i ribelli e così via).

Gli schiavi cercarono di ribellarsi a questa situazione, dando vita a rivolte sempre più estese. Le prime ebbero luogo in Sicilia nel 135-132 a. C. Poi si svilupparono nelle colonie con connotati anche di liberazione nazionale e religiosa. Ma fu in Italia, dove era concentrata gran parte degli schiavi, che raggiunsero le proporzioni maggiori con la seconda guerra civile siciliana e la rivolta capeggiata da Spartaco. Naturalmente, il livello di sviluppo delle forze produttive rendeva impossibile, da una parte, tornare alla civiltà senza classi che aveva preceduto la nascita di Roma, dall’altro il superamento della produzione schiavile. Pertanto i rivoltosi, dopo aver “liberato” una zona non avevano nulla con cui sostituire lo schiavismo. Così, si davano al brigantaggio, cercavano di tornarsene a casa o costituivano piccole città Stato simili alla Roma delle origini.

Alla fine, questi movimenti vennero annientati, ma terrorizzarono la classe dominante tanto che una parte di essa cercò di riformare il sistema per garantirne la sopravvivenza. Questo in sintesi fu il movimento dei Gracchi. I Gracchi furono protagonisti di un movimento nato come circolo intellettuale di aristocratici illuminati e divenuto in pochi anni un partito rivoluzionario che il Senato dovette combattere e distruggere con la forza. Tiberio era cresciuto politicamente nel circolo degli Scipioni, dove aveva maturato la necessità di una riforma agraria che arginasse il latifondismo, esploso dopo le guerre puniche. Nel 133 a.C. venne eletto tribuno della plebe e presentò una legge agraria che prevedeva:

- il limite di 500 iugeri (125 ettari) sulla sulla quantità massima di terra dell’ager pubblicus (all’epoca circa il 30% dei terreni sotto il Rubicone) che poteva essere assegnata ad un singolo individuo;

- la restituzione allo stato di quelle parti di ager pubblicus date in affitto e la loro redistribuzione ai cittadini poveri, suddivise in quote di 5 ettari ciascuna.

L’aristocrazia senatoria si mosse subito per fermare la legge convincendo un altro tribuno a porre il suo veto. A questo punto Tiberio Gracco ruppe gli indugi “parlamentari” e in aperta violazione della costituzione romana propose all’assemblea la destituzione del tribuno che aveva tradito la volontà del popolo. Cominciò poi a proporre altre leggi di contenuto radicale e nominò la commissione che si sarebbe dovuta occupare della effettiva distribuzione della terra. Il confronto finale avvenne quando morì il re di Pergamo, Attalo III, lasciando tutti i suoi beni in eredità a Roma. Tiberio pensò di sfruttare l’occasione e promise di distribuire le ricchezze tra tutti coloro che avrebbero ricevuto le terre in base alla nuova legge Sempronia.

Gli aristocratici a questo punto aspettavano la fine del suo mandato per eliminarlo. Per evitare la reazione aristocratica, Tiberio decise di candidarsi nuovamente al tribunato per l’anno successivo, violando così ancora una volta una regola costituzionale. Con queste mosse Tiberio Gracco enfatizzava la sovranità popolare come forma di potere assoluto. Quando venne il giorno delle elezioni, un gruppo di senatori con i loro uomini uccisero Tiberio e tutti i suoi seguaci. Per qualche anno il Senato ebbe partita vinta. Ma dopo circa dieci anni, il fratello di Tiberio, Gaio Gracco, divenne tribuno e propose nuovamente leggi a favore della plebe tra cui la legge frumentaria che fissava un prezzo politico del pane, modifiche nelle modalità di elezione dei giudici, l’aumento della paga dei soldati, ecc. Ovviamente, fece la fine del fratello e il movimento venne definitivamente annientato. Non poteva essere diversamente. Roma era divenuta una potenza schiavista, dedita alla ricerca di nuovi territori e popolazioni da sfruttare. L’esercito divenne, per conseguenza, non più il garante dell’accordo tra patrizi e plebei ma la guardia personale del condottiero, da cui si aspettava il bottino, ma a cui garantiva lealtà anche contro la stessa Roma.

Tutte le tendenze politiche, e di conseguenza i capi militari, pur con diverse posizioni, accettavano la continua espansione territoriale come unica base per lo sviluppo delle forze produttive. Solo reclutando altri schiavi era possibile per questa società non crollare su se stessa. Per questo le idee soggettive dei diversi condottieri (“democratici” come Mario e Cesare, “conservatori” come Silla e Pompeo) non indicavano sviluppi sociali differenti ma semmai diversità circa i modi e i tempi di questo percorso. Questo valeva sia nelle campagne militari all’estero (ad esempio il “democratico” Cesare nella decennale campagna di Gallia conquistò la attuale Francia uccidendo un milione di uomini e facendone prigionieri altrettanti), ma anche nella guerra civile quasi permanente che ormai dilaniava la capitale. I generali, il cui potere si basava esclusivamente sulle proprie truppe, si scontravano ripetutamente, arrivando, come Silla, a marciare su Roma che fu messa brutalmente al sacco come una città nemica. Continue campagne militari contro popolazioni italiche, o schiavi ribelli, accelerarono la fine della Roma repubblicana, creando, nei fatti, degli imperatori a cui, per divenire tali, mancava solo il nome e di restare unici pretendenti al trono.

Le strutture politiche repubblicane si dimostrarono inadatte a risolvere questi conflitti sociali che ponevano lo Stato romano in una crisi perenne, consegnando inevitabilmente la soluzione dei conflitti ai dirigenti militari. Dalle rovine della repubblica nacque l’impero, conseguenza del pieno dispiegamento del modo di produzione schiavile. Augusto attuò un programma di rafforzamento dello schiavismo: sottomise i liberti e rese molto più difficile liberare gli schiavi, epurò il senato e l’apparato statale per renderlo consono al nuovo potere che si reggeva su un esercito che aveva ormai 300.000 effettivi permanenti necessari a garantire la continua sottomissione di nuovi schiavi e colonie. Per questo la politica imperiale era spietata verso chi si ribellava: solo nelle guerre contro gli ebrei, i romani uccisero quasi 600.000 uomini.

Ma la ferocia delle legioni non poteva supplire al fatto che il lavoro degli schiavi rendeva sempre meno. Il costo irrisorio del lavoro, che per giunta non ricadeva sul singolo proprietario ma sullo Stato stesso, impediva ogni avanzamento tecnologico. Di fatto, le tecniche della coltivazione della terra rimasero immutate per secoli. Gli aristocratici potevano rimediare alla scarsa produttività semplicemente ampliando le proprie terre[28]. Addirittura ci fu uno sforzo cosciente in questo senso; Vespasiano e altri imperatori vietarono la diffusione di innovazioni perché avrebbero distrutto occupazione quando, ancora circa il 90% della popolazione viveva in campagna. Così, non potendosi aumentare la produttività (il plusprodotto relativo), l’unico modo per accrescere la ricchezza era accrescere l’estensione dei propri terreni. La cultura e l’ideologia del tempo riflettevano la ferocia del potere e insieme la sua lenta decadenza. Cinismo, disillusione, mancanza di ogni ferma convinzione, sincretismo, sostituivano le scuole filosofiche del passato. I segni del declino erano evidenti, a partire da un totale vuoto morale e ideologico in cui si inserirono facilmente le diverse forme di culti orfici, soprattutto il cristianesimo.

Più l’impero si ingrandiva e più era costretto a ingrandirsi. Nel tardo impero gli schiavi costituivano circa due terzi della popolazione, ma poiché venivano liberati in massa, occorreva un loro approvvigionamento altrettanto massiccio. Per tutte queste ragioni, nei meandri della società schiavile, nei latifondi ormai rovinati, cominciarono a sorgere nuove forme di produzione, in primo luogo il colonato. Giuridicamente era una forma ibrida perché si trattava di lavoratori liberi che però avevano obblighi verso il padrone. Il latifondo non veniva frazionato perennemente ma solo affittato, come era stato una volta per l’ager publicus.

Anche se durò secoli, l’impero fu comunque una forma transitoria di società, che nascose la sua intrinseca debolezza grazie ad un continuo ampliamento territoriale[29]. Lo sperpero che la casta imperiale faceva del sovrappiù era intollerabile per una società che non aveva modo di aumentare le forze produttive. Non appena l’esercito non riuscì più a difendere un confine lungo decine di migliaia di chilometri, la stagnazione si trasformò in tracollo. L’impero soffocava a tal punto la società che parti crescenti delle province preferivano vivere sotto i barbari. I rovesci militari contro gli Unni e i Goti portarono alla catastrofe. A queste tribù che puntavano verso Roma non fu difficile passare, poiché la popolazione li considerava dei liberatori.

Con la calata dei barbari si chiuse il cerchio. Tribù gentilizie, fino ad allora sospinte ai margini del mondo dallo sviluppo del modo di produzione asiatico e poi schiavile, spazzarono via l’impero romano, la forma più sviluppata e feroce dello schiavismo. Esse avevano dato inizio alla società antica. Vi posero anche fine.

8. Bibliografia

- AA VV, L’epopea di Gilgamesh, (1986)

- Alfoldy G., Storia sociale dell’antica Roma, (1986)

- Brizzi G., Il guerriero, l’oplita, il legionario, (2002)

- Brooks M., Historical Materialism, (1989)

- Carandini A., L’anatomia della scimmia, (1979)

- Codino F. (a cura di), L’origine dello stato nella Grecia classica, (1986)

- Diamond J., Armi, acciaio e malattie, (1997)

- Duverger C., Il fiore letale. Il sacrificio nella civiltà azteca, (1979)

- Engels F., L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato, (1882)

- Elif Ç., In the light of Marxism, (2001)

- Hindess B., Hirst P., Precapitalist Modes of Production, (1975)

- Luxemburg R., L’accumulazione del capitale, (1912)

- Kovaliov S.I., Storia di Roma, (1948)

- Krader L., The Asiatic Mode of Production, (1975)

- Mandel E., La formazione del pensiero economico di Marx, (1967)

- Marx K., Forme che precedono la produzione capitalistica, (1857)

- Marx K., Per la critica dell’economia politica, (1859)

- Marx K., Lettere a Kugelmann, (1880)

- Marx K., Engels F., L’ideologia tedesca, (1845)

- Marx K., Engels F., Carteggio, (1845-1883)

- O’Leary B., The Asiatic Mode of Production, (1989)

- Sawer M., Marxism and the Question of the Asiatic Mode of Production, (1977)

- Sofri G., Il modo di produzione asiatico, (1969)

- Terray E., Il marxismo e le società primitive, (1971)

- Tokei F., Essays on the Asiatic Mode of Production, (1979)

- Torelli M., Storia degli Etruschi, (2000)

- Woods A., Civilization, Barbarism and the Marxist View of History, (2002)

[1] Gli storici stalinisti, basandosi su alcuni passi di Marx, tornarono alla concezione “lineare” per difendere la politica della burocrazia sovietica. Un brano utilizzato a questo proposito è il noto passo in cui Marx enumera i modi di produzione uno dopo l’altro: “A grandi linee, i modi di produzione asiatico, antico, feudale e borghese moderno possono essere designati come epoche che marcano il progresso della formazione economica della società.”, Prefazione a per la critica dell’economia politica, p. 6.

[2] Marx K., Lettere a Kugelmann, lettera del 17-2-1870, sottolineatura nostra.

[3] Engels F., Marx K., Carteggio, vol. I, lettera del 6-6-1853.

[4] Op. cit., lettera del 14-6-1853.

[5] Mandel E., La formazione del pensiero economico di Marx, p. 141.

[6] L’analisi materialistica dei rapporti tra le diverse popolazioni terrestri ha trovato nei recenti lavori dello scienziato americano Jared Diamond approfondimenti e conferme (si vedano in particolare Il terzo scimpanzé e Armi, acciaio e malattie). Diamond ha corroborato le idee fondamentali del marxismo, aggiungendovi ulteriori elementi che ne rafforzano le conclusioni. L’unica critica che si può muovere a questo brillante studioso è che spesso ha ripetuto argomenti esposti da Engels o altri senza saperlo o almeno senza dirlo. Ad esempio, nell’Origine della famiglia Engels anticipa Diamond su due punti essenziali: spiega il differente ritmo di sviluppo delle zone del mondo con le “naturali differenze dei due grandi continenti” e il fatto che sul vecchio mondo c’erano la quasi totalità degli animali addomesticabili e le piante di cereali coltivabili; in secondo luogo analizza la storia del linguaggio estraendone preziose indicazioni sulla diffusione degli indoeuropei in Europa: “i nomi propri degli animali sono ancora comuni agli Ariani d’Europa e d’Asia, non così quelli delle piante coltivate”. Questi stessi commenti vengono fatti da Diamond senza riferirsi ad Engels o ad altri studiosi marxisti della Seconda internazionale (come Plechanov e Labriola), che seppur in modo spesso deterministico, avevano analizzato questi problemi.

[7] Engels F., L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, p. 211.

[8] Come nota la Luxemburg: “l’elemento dominante nell’economia è la produzione per la soddisfazione dei rapporti interni…Perciò il capitalismo conduce sempre e ovunque una preventiva campagna di annientamento contro l’economia naturale in qualsivoglia forma storica gli si presenti”, L’accumulazione del capitale, p. 356.

[9] AA VV, Storia universale, vol. 2, p. 24.

[10] Come nota Marx: “La purezza (l’astratta determinatezza) con la quale i popoli commerciali – fenici, cartaginesi – apparvero nel mondo antico, è data precisamente dal predominio dei popoli agricoli” (Introduzione a per la critica dell’economia politica).

[11] Sofri G., Il modo di produzione asiatico, p. 152.

[12] Esemplare a questo proposito è l’epopea di Gilgamesh, una delle leggende più antiche della Mesopotamia, forse il prototipo stesso di narrazione mitica. Questo racconto ci parla di Gilgamesh, re di Uruk, figlio di semidei, in un’epoca risalente a circa 4500 anni fa dove: “Serviva i templi una casta sacerdotale nelle cui mani era una volta accentrata quasi tutta la ricchezza dello stato e dalla quale provenivano archivisti e maestri, studiosi e matematici. Nei primissimi tempi costoro erano stati i depositari di tutto il potere temporale in qualità di servitori del dio di cui amministravano i beni. In seguito, fu un singolo individuo a divenire ‘agricoltore affittuario e custode; poi ‘la sovranità discese dal cielo’, il potere venne secolarizzato e sorsero le dinastie regali” (N.K. Sandars). La dimostrazione del pieno carattere asiatico di questa storia la troviamo nel fatto che nel pantheon, accanto a dei “classici” (il sole, la luna, la terra, il cielo, il creatore degli uomini ecc.) c’è anche il dio “Ennugi, guardiano dei canali”. La narrazione di come le tribù nomadi vengano sottomesse alle città, esempio chiarissimo di sviluppo del modo di produzione asiatico, racconta di quali novità comportò questo sviluppo. Così, tra le altre cose che Enkidu, l’amico di Gilgamesh che rappresenta una tribù nomade, ottiene con l’urbanizzazione vi sono nuovi cibi: “davanti a lui posero il pane, ma Enkidu sapeva solo suggere il latte degli animali selvatici. Annaspò maldestro, stette a bocca aperta, e non sapeva cosa fare o come dovesse mangiare il pane e bere il vino forte.”. Questo perché, come si è osservato, la società gentilizia non conosceva i cereali. D’altra parte, il modo di produzione asiatico è basato su una densità della popolazione che senza cereali non sarebbe possibile.

Si noti poi che questi culti sono strettamente intrecciati con il potere politico e con i compiti produttivi della casta sacerdotale. Una classica invocazione dell’epoca recita: “Ahuramazda, che ha creato questa terra/ che ha creato quel cielo/ che ha creato gli uomini/ che ha dato agli uomini la ricchezza delle messi/ che ha posto Dario sul trono” , cit. in AA VV, Propilei, vol. 2, p. 164.

[13] A. Carandini, L’anatomia della scimmia, p. 108.

[14] R. Luxemburg, L’accumulazione del capitale, p. 359.

[15] Shatapatra B., cit. In AA VV, Propilei, vol. 2, p. 439.

[16] Torelli M., Storia degli Etruschi, p. 280.

[17] Duverger C., Il fiore letale. Il sacrificio nella civiltà azteca, p. 56.

[18] Op. cit., p. 87.

[19] Op. cit., p. 166.

[20] Op. cit., p. 178.

[21] R. Luxemburg, L’accumulazione del capitale, pp. 364-5.

[22] Op. cit., p. 403.

[23] Possiamo limitare ad alcuni brevi cenni queste considerazioni, dato che la nascita dello Stato nell’antica Grecia è stata delineata magistralmente da Engels nell’Origine della famiglia.

[24] Curiosamente, questi corpi armati metropolitani all’inizio erano composti da schiavi: nessun gentile voleva un mestiere tanto degradante.

[25] Utilizziamo questo termine doppio per indicare la natura duplice dei senatori, casta asiatica in via di trasformazione in classe di proprietari terrieri.

[26] Sebbene la tradizione attribuisca tanto la riforma serviana quanto le leggi Licinie ad un calco sull’esempio ateniese, molti osservatori fanno notare come questa derivazione sia con ogni probabilità una congettura successiva, dato che all’epoca i contatti tra le due città erano trascurabili. Avremmo invece un classico esempio di come le stesse condizioni oggettive conducano a uno sviluppo delle strutture sociali pressoché identico.

[27] La lotta tra Roma e Cartagine fu una lotta tra due formazioni sociali inconciliabili. Ma per quanto fossero incompatibili, rimanevano due sistemi basati sullo sfruttamento. Così quando nel 241-238 a.C. a Cartagine si sviluppò una lotta rivoluzionaria di contadini e schiavi (Polibio la definì: “la guerra più crudele e più selvaggia di tutte le guerre della storia che conosciamo”), Roma restituì i prigionieri alla città e si rifiutò di aiutare i ribelli, manifestando una chiara solidarietà di classe che aiutò la spietata repressione.

[28] Possiamo pertanto concludere che la nota osservazione di Rosa Luxemburg sulla crisi del modo di produzione capitalistico come conseguenza del venir meno di zone non capitalistiche, seppure non fondata per questa società, si attaglia perfettamente al modo di produzione schiavile che non aveva un motore di sviluppo propriamente endogeno e sopravviveva con l’espansione territoriale.

[29] In questo senso ha una certa somiglianza con lo stalinismo. Le vittoria nella seconda guerra mondiale (con la conseguente conquista di mezza Europa) e successivamente, in Cina, Corea, Vietnam, Cuba ecc., nascosero il suo carattere di degenerazione storica per alcuni decenni rimandando una crisi comunque inevitabile che i marxisti si aspettavano, in un primo tempo, già negli anni ‘40.