Interpretazione del mito di Dedalo

a cura di Roberto Pinetti - Artepsiche.it

Nel riproporre questo racconto la mia attenzione si è fissata sulla struttura d'un percorso narrativo scandito in quattro momenti, ognuno dei quali risulta essere una parte contrastante ed insieme, paradossalmente, coerente rispetto a quella che la precede.

Nello stesso modo mi pare, peraltro, si comportino le stagioni dell'anno, le quali, nel loro periodico ripresentarsi, l'una all'altra indissolubilmente connesse sono, però, altrettanto chiaramente varie, diversificate e, addirittura, fra loro contrapposte.

Questa semplice osservazione introduce, così, il tema fondamentale di una ciclicità infinita, la quale, assai più d'un concetto evolutivo di tipo lineare (il quale prevederebbe un punto assoluto d'inizio ed una conclusione altrettanto definitiva), suggerisce l'opportunità di collocare su differenti stadi il racconto che, a mano a mano, descrive il percorso esistenziale d'un essere umano.

Accanto, quindi, al termine col quale ho sintetizzato il "senso" d'ognuno dei quattro passaggi essenziali della narrazione, collocherò il nome d'una stagione, certo che l'analogia insita in quest'associazione ci aiuterà a svelarne alcuni aspetti significativi.

Nota : I quattro momenti sono qui presentati in sintesi. Chi volesse conoscere più diffusamente i contenuti può rivolgersi direttamente all'autore via e-mail.

PREMESSA

C'è un'arte dei critici e degli storici, un'arte dei mercanti, un'arte degli appassionati, una dei sociologi, degli antropologi e degli psicologi e un'arte... di chi dell'arte non s'interessa affatto. Mi riferisco alle infinite chiavi di lettura, idee e (perché non dirlo!) preconcetti, che di volta in volta si avvicendano nell'interpretazione di questo "fenomeno".

Poi, ovviamente, c'è il punto di vista di chi l'arte la produce.

Consapevole della duplice presunzione di cui m'investo, tenterò, comunque, di proporre alcune considerazioni partendo dalla mia esperienza d'artista (prima presunzione), e cercando, nel contempo, di rimandarne il "senso" anche in un'ottica "universale" (seconda presunzione).

Mi è utile riportare, qui, un brano tratto dal famoso scritto d'un grande artista agli albori del ventesimo secolo:

"(...) Si è detto che l'arte è figlia del suo tempo. Un'arte simile può solo riprodurre ciò che è già nettamente nell'aria. L'arte che non ha avvenire, che è solo figlia del suo tempo ma non diventerà mai madre del futuro, è un'arte sterile. (...) Anche l'altra arte, suscettibile di nuovi sviluppi, è radicata nella propria epoca, ma non si limita ad esserne un eco e un riflesso; possiede invece una stimolante forza profetica, capace di esercitare un'influenza ampia e profonda.

La vita spirituale, di cui l'arte è una componente fondamentale, è un movimento ascendente e progressivo, tanto complesso quanto chiaro e preciso.

E' il movimento della conoscenza. Può assumere varie forme, ma confessa sempre lo stesso significato interiore, lo stesso fine". (da: "LO SPIRITUALE NELL'ARTE" di Wassily Kandinsky - Bompiani 1993 - scritto nel 1910; prima edizione Gennaio 1912)

Nei termini tradotti in italiano con: "movimento ascendente e progressivo" e "movimento della conoscenza", tesi a descrivere "la vita spirituale" secondo Kandinsky, ritrovo le parole chiave che rimandano alla medesima aspirazione verso nuovi livelli di coscienza presenti nel mio progetto artistico ed esistenziale. Si tratta di qualcosa che ricorda molto da vicino il percorso verso "l'individuazione" descritto da Carl Gustav Jung.

Se, però, questo "cammino" ha il valore "universale" che studiosi della psiche ed artisti come quelli appena citati hanno saputo cogliere, c'è anche una distinzione da fare. Kandinsky, infatti, parla di "vita spirituale" dove Jung studia e descrive la "dimensione psichica" dell'uomo. L'artista pare quasi evocare il "percorso spirituale" insito nella sua prassi, mentre lo psicologo si confronta con i processi "evolutivi" dell'Anima propri del suo studio.

Non vi è contraddizione e nemmeno coincidenza, si tratta, comunque, di distinguere. Così come James Hillman ha più volte affermato è anche mia convinzione che il mondo "spirituale" ed il mondo "animico" non siano la medesima cosa ne possano essere, semplicemente, sovrapposti. Al contrario essi descrivono una "polarità", due dimensioni, cioè, "opposte e complementari" le quali sottendono nella loro articolazione la "complessa unicità" dell'essere umano.

Non è, del resto, una novità questa lettura "bipolare" dell'uomo, del mondo che abita e dell'esistenza in genere. E', anzi, talmente ricorrente e significativa da imporci, quasi, l'intuizione d'una sua profonda valenza archetipica.

Bello-brutto, buono-cattivo, alto-basso, chiaro-scuro, interno-esterno sono praticamente infiniti gli esempi che ci rimandano ad una visione "per opposti" del mondo.

Solo a seguito d'un lungo percorso ho potuto chiarire a me stesso quanto il mio essere psicologo mi connetta al mondo dell'Anima così come l'essere artista mi avvicini alla Dimensione Spirituale. E', però, essenziale riconoscere l'indissolubilità di queste due parti e la necessità dell'una di rimandare ineludibilmente all'altra. Sarebbe, quindi, assurdo non considerare l'esistenza d'un aspetto spirituale nelle cure rivolte all'Anima così come è evidente il coinvolgimento dell'anima nella prassi artistica.

La vicenda che sto per descrivere, il mito di Dedalo, ha in sé, fra le altre cose, questo tema fondamentale: la "giusta posizione" in cui l'Artista (ma, ovviamente, anche qualunque essere umano) deve collocarsi (o, se vogliamo: collocare il proprio Sé) fra la "dimensione" che "fa anima" e quella che "fa spirito".

Vedremo in seguito come sia il Mare a rappresentare l'aspetto "animico" così come il Sole ci riporta a quello "spirituale". Questi due simboli ci ricondurranno, inoltre, anche ad altre associazioni quali, ad esempio, il mare-inconscio ed il sole-intelletto. Aspetti, questi ultimi, essenziali per una comprensione dell'umano esistere scandito dai temi della Profondità e, insieme, dell'Altezza.

Da sempre l'operare artistico testimonia la dialettica tra conscio ed inconscio, mondo razionale e mondo affettivo, pensiero e materia, individuo e collettivo. Da sempre l'artista incarna il mito eroico descritto da Carl Gustav Jung di colui che deve attraversare le più oscure profondità della sua anima per riemergere arricchito di nuova coscienza.

Io sono uno psicoterapeuta, ma già molto tempo prima avevo iniziato a dare corpo alla mia particolare attitudine a creare immagini e simboli tramite l'arte visiva. L'approccio psicosomatico che mi ha sin qui guidato rimanda ad una visione "allargata" dell'uomo, capace, nell'arco della prassi terapeutica, di conferire "unità di senso"agli eventi psichici così come a quelli fisici che designano il modo d'essere della persona nel mondo.

Chiave di lettura, elemento unificatore per eccellenza di questo processo è "il Simbolo". Allo stesso titolo dei processi onirici, i sogni, anche il corpo ci parla, il più delle volte impietosamente e senza mezzi termini, ma con quel linguaggio particolare tipico dell'inconscio, l'analogia, che rende vano qualunque tentativo di capire razionalmente per aprirci, invece, ad una più ampia capacità di "comprensione" una volta entrati nella dimensione simbolica.

I simboli, "trasformatori d'energia", così definiti da C.G. Jung, non a caso sono al centro del lavoro psicoterapeutico come di quello artistico. Ora immagini oniriche, ora eventi quotidiani, parole o fatti, ricordi o desideri, ora parti del corpo malate, organi sofferenti, ora espressioni creative che prendono forma d'opera d'arte.

Ma altre sono le analogie fra queste due modalità esistenziali: Psicoterapia e Arte. La principale, per quanto mi riguarda: un lungo e difficile percorso verso l'acquisizione di nuovi livelli di coscienza.

Una volta liberatomi, non senza fatica, del fardello d'una presunta dicotomia fra la prassi artistica e quella psicoterapeutica ho, finalmente, iniziato a godere dell'infinito gioco di rimandi dall'una all'altra, dove non prevale un aspetto sull'altro ma il flusso delle esperienze dialoga sempre più agevolmente consentendomi una sempre migliore integrazione tra il mondo dell'intuizione e la necessità del conferirvi senso.

E', ad ogni modo, soltanto un continuo inizio: un percorso entro il quale ogni nuova acquisizione non è che il preludio alla capacità di cogliere la necessità del passo successivo.

Mi piace pensare che un'altra forte analogia fra le mie attività risieda nel termine "vedere". Così come il terapeuta aiuta il paziente a "portare alla luce" qualcosa che prima era sommerso, oscuro, inconscio, l'artista rende visibile ciò che prima era invisibile e, operando in questo modo su se stesso, crea le condizioni, l'occasione, per la propria e l'altrui presa di coscienza.

Lavorare coi simboli significa, quindi, operare con la parte più profondamente ed autenticamente connessa alla Vita, significa porsi al centro della propria esistenza, significa acquisire la capacità di "attribuire senso" ad ogni evento che l'attraversa ed accettare consapevolmente la "responsabilità" che tutto ciò sottende.

***

Allo scopo di proporvi la mia visione dell'Artista, rievocherò, ora, l'antica storia di Dedalo. Un racconto che, probabilmente, risulterà familiare a molti. Alcuni frammenti, infatti, entrano frequentemente nel nostro linguaggio quotidiano. Ciò a testimoniare quanto sia ampia e ricca la dimensione simbolica che lo costella. Il Minotauro, il filo di Arianna, il Labirinto, Icaro, sono, infatti, tutti nomi assai noti e non di rado citati nelle nostre conversazioni anche se, probabilmente, non sempre ci è chiara la loro origine. Il "mitologema" di questo personaggio, infatti, a mio modo di vedere, descrive perfettamente quello che potremmo definire: il percorso esistenziale di coloro che seguono la Via dell'Arte.Tratteggiando la sua storia tenterò di trasmettervi quelle idee, quelle intuizioni, che mi hanno portato a riconoscere alcune importanti analogie fra questa e la mia esperienza del "fare arte" (cosa, quest'ultima, che molto probabilmente J. Hillman considererebbe un modo peculiare di "fare anima"). Sarà, quindi, il mio personale punto di vista a guidarvi verso la comprensione di un'esperienza tanto personale quanto, insieme, universale.

Primo Momento: La Rivelazione

L'Estate

Dedalo si rivela al mondo quale il migliore nella pittura e nella scultura così come inventore senza eguali.

L'estate è la rivelazione della natura nel suo massimo splendore, è l'apice dell'espressione vitale, visibile nel rigoglio della vegetazione, così come nell'energia solare che si esprime col massimo della sua forza. E' il tempo dei frutti maturi e come i frutti è "matura" la condizione dell'Artista Dedalo, considerato, stimato, riconosciuto. "Arrivato", direbbero alcuni con un termine tipico della nostra epoca.

Ciò che, però, è arrivato è, in qualche modo, contemporaneamente anche "finito". Arrivare, infatti, rimanda alla conclusione di un percorso, alla fine d'un tragitto.

Una membrana sottilissima, una distanza invisibile, distingue l'apice dalla caduta. Lo sappiamo bene tutti, quando ci capita di provare quel "senso d'amaro" che s'insinua improvviso e inatteso fra le nostre emozioni ancora "calde" dell'esaltazione per un successo ottenuto o per un obiettivo raggiunto.

E' forse questa, la sensazione "indicibile" di melanconia confusa nella gioia, di tristezza e soddisfazione misteriosamente miscelate insieme, d'amarezza stemperata nell'esaltazione, che coglie il musicista rimasto solo sul palco a riporre il proprio strumento, o il pittore quando l'inaugurazione della sua esposizione è giunta ormai al termine, o l'attore alla calata conclusiva del sipario, quando anche l'ultimo applauso ha smesso di risuonare nel teatro.

In fondo, giunti al punto più alto (che in quel dato momento possiamo permetterci) non rimane che precipitare! Proprio come nelle "ciclotimie".

Questo, infatti, è il nome che la psicopatologia dà alle alternanze dell'umore le quali vanno dalla "mania", intesa come eccesso d'esaltazione patologica, alla "depressione", intesa, si dice proprio così, come "caduta del tono dell'umore".

Ma è insita anche nel nome stesso "ciclo-timie" questa legge naturale dell'avvicendamento tra la salita e la discesa, fra l'altezza e la caduta, dove la mania precipita nella depressione o più semplicemente, la gioia tramonta nella tristezza, in un percorso sinuoso come quello descritto dal pulsare del cuore o anche dalle onde cerebrali che la nostra tecnologia, ormai da tempo, disegna su grafici e monitor per descrivere la vita.

Secondo Momento: Il Tradimento

L'Autunno

Precipitare, cadere mettendo un piede in fallo o, come anche si dice, compiendo un passo falso," tradendosi" nel camminare, nel procedere.

L'Autunno evoca la caduta, delle foglie, delle energie vitali, della temperatura. Al punto che la sintetica e pragmatica lingua anglo-americana dà il medesimo nome sia alla caduta che alla stagione autunnale: Fall.

Del resto "fallire" che rimanda in modo impressionante al termine anglofono e deriva dal latino "fallere" (che peraltro significa anche ingannare, indurre in errore, far sdrucciolare) ha una forte affinità di significato con cadere, nella sua accezione figurata di "non riuscire in un intento".

Come osservavo prima: il passo falso, la caduta, giunge proprio quando ci sentiamo sicuri sulla cima. La metafora, purtroppo, si è confusa spesso con la realtà, tutte le volte in cui alpinisti, anche assai valenti, sono precipitati proprio quando la vetta era già stata raggiunta e la tensione si era sciolta sulla strada del ritorno.

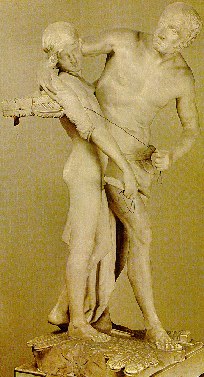

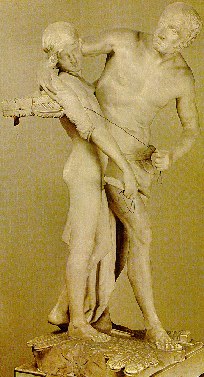

Dedalo causa la morte del nipote Perdice, figlio della sorella e dalla stessa affidatogli. Accecato dalla gelosia nei confronti di quel bambino dalle doti creative straordinarie lo spinge dall'alto dell'Acropoli, facendolo precipitare in mare.

E' la tragica caduta del "puer", cioè della dimensione innovativa nascente la quale, rifiutata dall'Artista, come vedremo meglio in seguito, precipita verso la morte. L'animo "pieno di sé" di Dedalo non è in grado di accogliere, di riconoscere come propria, quell'altra "parte di sé" che gli si offre sotto le sembianze del bambino e, ripudiandola, precipita egli stesso nel destino sciagurato di chi si è macchiato d'un orrido crimine.

Precipita verso l'esilio e, vedremo poi, continuerà a precipitare fino a che..

Terzo Momento: Espiazione ed Elaborazione

L'Inverno

L'esilio per il terribile delitto commesso porta Dedalo alla corte del re di Creta, Minosse. Lì opererà al servizio dei regnanti finché non procurerà ad Arianna, figlia del re stesso, il filo che servirà a Teseo, eroe dalla forza straordinaria, per uscire dal labirinto una volta ucciso il Minotauro. Per questo motivo l'Artista verrà imprigionato nello stesso labirinto assieme al figlio Icaro.

L'Inverno è stagione impietosa, confina la vita negli angoli del mondo, la perseguita e avvizzisce come fa il gelo con la vegetazione. Pare che nulla possa sopravvivergli. Molte cose, anzi, muoiono realmente nel freddo abbraccio invernale. Ma non tutto perisce, una parte di vita cade semplicemente in letargo, una morte solo apparente, un lungo sonno ristoratore, in effetti.

Come nella favola della Bella Addormentata nel Bosco, come nella morte apparente di Biancaneve, l'immobilità prelude al movimento, il sonno al risveglio. Così sarà anche per Dedalo, sprofondato in un sonno della coscienza che gl'impedisce di scegliere, imprigionato com'è in un "fare" asservito a Minosse ed alla sua consorte, la regina Pasifae.

Egli, ora, è schiavo di un potere che serve senza apparentemente farsi domande, senza che un barlume d'intuizione rischiari la sua coscienza circa le conseguenze innescate dalla costruzione di ciò che gli è stato richiesto.

Ma l'inverno è anche una coltre di candida neve che tutto ricopre e, insieme, preserva. Sotto di essa la terra accoglie e protegge i propri semi in attesa di un tempo migliore nel quale germogliare portando, così, nuova vita li dove tutto era freddo e silente. Il seme di Dedalo, il preludio alla sua rinascita, è il filo che egli procura ad Arianna e che lo conduce nell'alveo del suo stesso labirinto, prigioniero della propria creazione.

Toccato il fondo, ora, non si può che risalire.

Quarto Momento: La Trasformazione

La Primavera

Per fuggire dal labirinto Dedalo appronterà una delle sue geniali invenzioni. Costruirà due paia d'ali con cera e piume le quali permetteranno a lui e al figlio Icaro di alzarsi in volo. Il tragitto verso la libertà vedrà però la morte del figlio Icaro, precipitato in mare dopo che la cera delle sue ali si era sciolta per l'eccessiva vicinanza al sole.

La primavera, nella parte d'Italia in cui vivo, è annunciata dall'arrivo delle rondini. Quando gli uccelli migratori solcano i cieli é segno che il gelido Inverno ha ceduto il passo alla mite Primavera. Come quelle creature alate, s'alzano in volo Dedalo e il giovane Icaro. Strani uomini-uccello intenti a compiere un'altrettanto strana migrazione: dalla cattività nel labirinto all'infinita libertà del cielo.

Ma, come tutte le tradizioni sanno bene, la Primavera pretende il suo sacrificio. Nella stagione della rinascita ogni popolo ha approntato i propri riti coi quali pagare il prezzo dovuto affinché anche in quell'anno la natura si ridesti, la vita ritorni. Non sfugge a questo sacrificio necessario l'ingegnoso artista. Il volo liberatorio di Dedalo è, nel contempo, la caduta rovinosa di Icaro. Dove l'uno si libra nell'aria l'altro precipita inghiottito dal mare. E tutto ciò, come vedremo, ha un senso

Conclusioni

Quattro sono le stagioni che scandiscono i cicli del tempo sulla Terra. Quattro sono i punti cardinali che ne organizzano lo spazio. Ho voluto aderire anch'io a questo schema numerico col quale l'umanità da millenni si misura, ossia "misura se stessa" e, insieme, "si confronta".

Forse sarebbe più corretto dire che ho dovuto, così come una regola universale, a volte, s'impone alla nostra consapevolezza fregandosene bellamente dei limiti delle nostre presunte cognizioni. E' proprio in quest'ultimo modo che concepisco la Conoscenza. Cioè come un fenomeno improvviso e straordinario, un "fare esperienza" che sovverte un ordine precostituito, un precedente schema mentale. E' evidente che, per me, l'atto di conoscenza corrisponde ad un momento d'autentica creatività che ci connette con l'Universo, ci re-integra nel Cosmo ad un nuovo livello di coscienza, ci rende, in quel frammento di consapevolezza, partecipi del "tutto" che, in quei particolari istanti (e solo in quelli), possiamo esperire attraverso l'incontro con una sua parte.

Ho riletto il Mito di Dedalo traendone materia preziosa per comprendere il senso di alcuni fatti che costellano la vita d'un Artista. Nel far ciò ho rispettato il più possibile la struttura narrativa del racconto mitico al fine di ottenere quella (buona) "coerenza interna" necessaria, non solo alla costituzione delle teorie scientifiche in senso stretto, ma alla costruzione d'ogni pensiero teso all'indagine entro gli infiniti territori del sapere.

Abbiamo, così, visto come nell'Estate domini il tema dell'Apice: del calore, della luce solare, della vita. Da questo punto ha inizio la storia di Dedalo. E' un analogo momento quello in cui l'Artista si sente, in qualche modo, "arrivato". E' il tempo in cui la capacità può venir inquinata dall'orgoglio e lo sguardo dell'uomo che ha raggiunto la vetta si esalta nell'orizzonte che gli si apre davanti. Ma l'orizzonte è anche un "non luogo" in cui perdersi, una retta tracciata sull'infinito con la quale è pericoloso confondersi. Può divenire, cioè, la testimonianza della perdita d'una facoltà preziosa e necessaria all'Artista: guardare il mondo col proprio occhio interiore.

E' questo genere di cecità che "precipita" Dedalo nella stagione autunnale: tempo della caduta ("Fall "è l'Autunno per gli americani) e del "fallimento", della degenerazione della natura che aveva toccato la sua massima espressione nell'estate appena trascorsa. A volte, però, non è così ovvio rilevare di star precipitando. L'errore, il "piede in fallo", che precede e causa la caduta è, molto spesso, tutt'altro che evidente. Non è così facile distinguere l'eccitazione del volo dalla sensazione del precipitare. Ciò che, anzi, differenzia un'esperienza dall'altra è, nel caso della caduta, il "duro" (e, in certe occasioni, addirittura "mortale") contatto col suolo.

E', dunque, l'illusione del volo a morire con noi nello schianto contro la dolorosa solidità del terreno. Quando, però, giunge il dolore, tutto è ormai "accaduto". Non c'è via di ritorno. Perlomeno non è possibile tornare indietro proprio da dove siamo venuti. Del resto, che senso avrebbe percorrere a ritroso la via che abbiamo scoperto essere tragicamente sbagliata? Nemmeno per Dedalo c'è via di ritorno. Condannato dal suo stesso "puericidio", il precipitare del piccolo Perdice non è che l'inizio della caduta. La quale prosegue con l'esilio ma, peggio ancora, col mettere il proprio talento al servizio della cieca ottusità dei potenti ai quali l'Artista si è asservito.

Segue l'Inverno, che impone la sua incondizionata accettazione. E' il momento di quel letargico abbandonarsi ad un sonno che sfiora la morte o ad una morte che si rivela sonno. E' il tempo dell'immobilità dopo il tragico movimento del cadere, del buio dopo l'abbacinamento della luce solare, del silenzio dopo il frastuono della vita che poco prima esplodeva. E' il tempo del riposo, ma anche della segregazione di Dedalo.

L'Inventore, imprigionato nella sua stessa creazione, ora non può che esperire la tragica fissità della propria condizione. Sotto una coperta di gelida neve, dentro l'oscuro tepore della terra, qualcosa aspetta. Il "seme", caduto da chissà dove, chissà come, attende il momento di germogliare. Il potere della natura è tutto racchiuso nella sua piccolezza: la dimensione della ghianda che contiene la promessa di un'intera quercia. L'energia della vita che dorme, concentrata e racchiusa nello spazio d'un chicco.

Allora l'inverno è anche preludio del risveglio, quel risveglio della natura che chiamiamo "Primavera". E' questo il momento in cui ciò che taceva nell'immobilità si palesa, germoglia. Non vi sarà Primavera senza Inverno. Nessun risveglio senza, prima, un sonno profondo. Nessuna rinascita può escludere la "necessità" della morte. Occorre lasciar morire qualcosa di vecchio, d'inadeguato, per far posto a qualcosa di nuovo. Nel caso, ce lo ricorda ancora la prigionia di Dedalo, rinchiuso nel suo stesso labirinto come la larva d'una nuova coscienza è racchiusa nel bozzolo della razionalità. Ma per l'individuo, e in modo particolarmente evidente, per l'Artista, l'Inverno è la necessità di prendere atto della propria caduta e, insieme, l'esigenza irrinunciabile di "digerirla", elaborarla.

L'Inverno può assumere, certo, anche le forme dalla "depressione". Sarebbe, però, un fraintendimento grossolano ritenere che stiamo descrivendo semplicemente una sorta d'inevitabile accidente psicologico di cui le persone particolarmente sensibili e creative, ciclicamente, soffrono. Quest'ultimo, semmai, sarà lo sguardo (limitato e limitante) della psicopatologia! In realtà l'Inverno dell'Artista è, si, un momento di grande crisi, ma nel senso di una più profonda ricerca di sé, di un silenzio che prepara lo spazio per nuove parole, di una solitudine rigeneratrice, d'un buio che cova nuovi sogni. Nella coraggiosa (e impegnativa) capacità di "stare (soli) con se stessi" si genera, così, la premessa alla rinascita.

La Primavera è il tempo in cui ci troviamo pronti a riaffacciarci al mondo, in cui riemergiamo alla luce del sole dall'oscurità della terra, ricchi di una nuova forma. E' il tempo, per l'Artista, di presentare il frutto luminoso del proprio amorevole amplesso con l'Ombra. Tempo della rinascita, del rivalersi, del risalire, della crescita. Le idee, i sogni, le fantasie, pura energia concentrata nel seme sprofondato nel terreno, ora possono sbocciare e prendere forma. La nuova consapevolezza di Dedalo abbandona l'oscurità del proprio labirinto-bozzolo su ali capaci di solcare il cielo, proprio come fa la farfalla. Pare che nulla, in questi momenti, possa fermare la nostra esplosiva creatività.

Nulla tranne noi stessi. Quando, sospinti dalle tiepide correnti ascensionali della nostra soddisfazione, pieni e caldi di noi medesimi come mongolfiere, allungheremo lo sguardo orgoglioso fin dove la terra si congiunge al cielo e, così facendo, nell'attimo in cui, inebriati del nostro appagamento, confonderemo quello sguardo con noi stessi, nel preciso istante in cui "sapremo" d'esser giunti all'apice. Proprio allora, tentando d'ignorare il suono della voce d'un bambino, una voce sottile che chiede la nostra attenzione, metteremo un piede in fallo, qualcosa ci farà perdere l'equilibrio, forse un'ala si sgretolerà. Fatto sta che, in quel momento, (ri)-cominceremo a cadere.

Roberto Pinetti

IL MITO - Dedalo

In un tempo che meglio non potrei descrivere se non "lontano", viveva ad Atene un uomo riconosciuto da tutti i suoi concittadini come il più geniale costruttore, inventore ed architetto dell'intera Grecia.

Egli si era presto rivelato anche il migliore fra i pittori e gli scultori. Del resto già il suo stesso nome testimoniava questa eccellenza, Dedalo significa, infatti, "l'ingegnoso".

Probabilmente fu anche in conseguenza del grande prestigio di cui godeva che, un giorno, la sorella gli portò il proprio figlio Perdice (chiamato anche Talo o Calo), un bambino straordinariamente talentuoso, chiedendo a Dedalo di tenerlo con sé per farne il suo apprendista. Non è dato sapere con quale animo il grande artista accolse tale richiesta, fatto sta che accettò.

Fu così che il piccolo Perdice, sotto la guida del geniale zio, iniziò a manifestare le proprie abilità e doti d'ingegno. Tale e tanta capacità e creatività emergeva da quel giovanissimo nipote che presto l'amor proprio di Dedalo si trasformò in una cupa gelosia, un'invidia terribile e mortifera.

Si trovavano sulla sommità dell'Acropoli che s'affaccia a picco sul mare, zio e nipote, quando le mani del primo, forse sopraffatte dall'astio, spinsero il bambino. Così cadde Perdice. Forse emettendo un gemito che ancora possiamo sentire quando canta la pernice. Secondo alcuni, invece, fu la Dea Atena, che lo amava per il suo talento, a trasformarlo in quello stesso volatile. Sta di fatto che Dedalo s'era macchiato d'un terribile delitto. Aveva fatto precipitare, uccidendolo, il giovane nipote, colpevole unicamente del proprio straordinario talento.

Da quel tragico fatto derivò l'esilio sull'isola di Creta e le vicende che ci porteranno alla descrizione dell'episodio, forse più noto, che conosciamo come "mito di Icaro".

L'artista-inventore, accolto dal re Minosse e dalla sua consorte, la regina Pasifae, si mise al loro servizio. Iniziò, così, un periodo in cui tutta la sua creatività ed il suo talento furono diretti unicamente a soddisfare le richieste dei monarchi. Costruisce allora, una "vacca artificiale" che consenta alla regina di congiungersi con un toro del quale si era invaghita. In seguito progetterà anche il "labirinto" in cui il Re Minosse fa rinchiudere il frutto di quell'anomalo accoppiamento: un mostro dal corpo umano e con la testa di toro.

In quel tempo proprio la città d'Atene, forse per via d'una guerra perduta, stava pagando un terribile tributo a Creta. Infatti, a scadenze predeterminate, giovani ateniesi venivano offerti come vittime sacrificali al Minotauro, il mostro nato da Pasifae, in agguato nel cuore del labirinto.

In una di queste tristi occasioni, però, fra le sette ragazze ed i sette ragazzi destinati al sacrificio v'era il coraggioso e straordinariamente forte Teseo. Egli si era mescolato a quegli sfortunati giovani col preciso scopo d'uccidere lo spaventoso abitatore del labirinto e liberare, così, definitivamente, gli ateniesi da quell'orrido onere. Pare, peraltro, che anche l'aspetto, del giovane eroe, fosse all'altezza delle altre sue doti, tant'è che Arianna, la figlia di Minosse e Pasifae (e, per questo motivo, anche sorellastra dello stesso Minotauro) se ne innamorò, a prima vista, perdutamente. Allora, in cambio d'una promessa di matrimonio, la principessa s'impegnò ad aiutare Teseo a compiere la sua missione.

Qui l'intervento di Dedalo si fece fondamentale. Fu proprio il creatore del labirinto, infatti, a suggerire ad Arianna l'espediente del filo (molto probabilmente anche a produrlo materialmente), il quale, fissato all'entrata e svolto lungo l'intricatissimo percorso avrebbe permesso a Teseo di ritrovare la via del ritorno una volta ucciso il Minotauro. L'espediente funzionò a dovere e l'eroe se ne partì vittorioso da Creta portando con sé, come promesso, l'innamoratissima principessa. In verità questo non fu l'inizio d'un idillio ma piuttosto l'antefatto d'un, più triste e squallido, episodio d'abbandono (infatti Teseo lascerà Arianna sulla spiaggia della prima isola incontrata). Questa però è un'altra storia. Ci basta, qui, notare quanto il "nostro" Dedalo sia stato al centro, quasi una sorta di "volano", di svariati altri, importanti, racconti mitici.

Tornando al "Maestro ateniese", l'aiuto essenziale fornito ad Arianna e Teseo non sfugge al re di Creta, il quale lo punisce ordinandone la reclusione nel labirinto stesso. Assieme a Dedalo viene rinchiuso anche Icaro, il giovane figlio nato dalla relazione con una schiava di Minosse.

Non pare esserci via di fuga da quella strana prigione. Il creatore è ora imprigionato nella propria creazione, senza speranza alcuna di fuga. Il genio di Dedalo, però, riesce a trovare il modo di superare anche se stesso.

Così, progetta di costruire delle ali ispirandosi a quelle degli uccelli, utilizzando penne, piume, e cera per tenerle insieme. Le fabbrica per sé e per il figlio Icaro accomunato a lui, come detto, nella punizione. Il tentativo funziona e i due s'innalzano in volo.

Sappiamo che l'ingegnoso padre aveva avvisato il ragazzo di non volare troppo alto affinché il calore del sole non sciogliesse la cera, né troppo vicino all'acqua per evitare di impregnare con l'umidità le piume ed appesantirle, in questo modo, pericolosamente.

Si dirigono, così, a nord-est, sorvolando Palo, Delo e quindi Samo. Ma una volta giunti in prossimità del tratto di mare che si estende fra le isole Sporadi e la costa ionica dell'Asia Minore, il giovane Icaro, forse preso dall'entusiasmo, vola sempre più alto sino a giungere troppo vicino al sole.

Troppo vicino perché la cera delle sue ali riesca resistere al calore. Questa, sciogliendosi, ne causerà la caduta smembrandone le ali e facendolo, così, precipitare in mare.

A Dedalo non rimase che il doloroso compito di recuperare il corpo del figlio e seppellirlo nell'isola da allora chiamata Icaria. Si dice, anche, che una pernice (il nipote Perdice) fece sentire il suo canto (secondo alcuni, di scherno) proprio in quel tragico momento.

Proseguendo il suo ormai solitario viaggio l'artista-inventore giungerà, infine, in Sicilia, ove sarà accolto presso la corte di Cocalo re di Camico.

Minosse, in seguito, dominato dal desiderio di vendetta, riuscì a scovarlo con un espediente e cercò d'imporre con la forza, al re siciliano, la sua restituzione. Segnerà, così, il proprio destino. Dedalo, infatti, riuscirà ad ucciderlo durante il bagno, con un marchingegno idraulico appositamente ideato.

Dopo che il re Cocalo era stato assediato dai cretesi, infatti, si era visto costretto, per non soccombere, a fingere di capitolare e aveva, così, invitato Minosse al palazzo come ospite.

Fu proprio mentre gli veniva offerto di bagnarsi assieme alle tre figlie del re di Camico, così come dettava la tradizione, che il re cretese trovò la morte investito da getti d'acqua bollente. E' più o meno a questo punto che termina il racconto. Secondo altre versioni lo stesso re Cocalo perse la vita, durante la battaglia che lo opponeva ai soldati cretesi. Sta di fatto che qui si concludono le informazioni circa il mito di Dedalo.