Reti informatiche per la didattica testo: Angelo Boezi angelob@docenti.org |

1. Un progetto didattico

Introduzione

Lo scopo di questo breve testo propedeutico è quello di rendere disponibili le informazioni di base sulle tecnologie di rete nella scuola per i responsabili dello sviluppo tecnologico e per tutti coloro che fossero coinvolti nella progettazione di attività didattiche mediante strumenti informatici.

Per prendere parte attiva al processo di implementazione delle "nuove tecnologie" nelle pratiche di apprendimento e insegnamento non è necessario essere tecnici professionisti. Sono, viceversa, indispensabili competenze didattiche e comunicative di cui i tecnici professionisti non dispongono. La realizzazione di una rete di istituto è, prima di tutto, un progetto didattico. Gli insegnanti incaricati di metterlo a punto hanno bisogno di avere familiari alcune informazioni tecniche di base per assumere decisioni meditate ed efficaci.

La lettura di questa sezione propedeutica sarà utile per:

A scuola serve davvero una rete informatica?

Nonostante l’enfasi dei media sui "computer", le tecnologie della comunicazione sono ancora assenti dalle nostre scuole. Molti insegnanti si chiedono: "Ma servono davvero? I libri di testo sono più che sufficienti a trasmettere le conoscenze. I media tradizionali assicurano il coinvolgimento degli studenti e consentono di coltivare la capacità di leggere ed interpretare i materiali iconici. Che cosa possono aggiungere queste tecnologie della comunicazione a processi di istruzione consolidati e ben sperimentati?".

La risposta non è difficile. L’informazione necessaria per assumere un ruolo produttivo e consapevole nella società civile muta rapidamente. È dunque essenziale sviluppare negli alunni l’abilità di acquisire ed elaborare materiali aperti e dinamici. Il lavoro scolastico deve includere tra i materiali di base informazioni di prima mano, in modo che gli studenti maturino esperienze qualificate nella elaborazione dei documenti in se stessi mentre ne acquisiscono il contenuto.

Il ruolo degli insegnanti sta cambiando. Non siamo più i depositari di una disciplina statica da affidare ad una nuova generazione perché la trasmetta alla successiva. Dobbiamo imparare a pensare noi stessi piuttosto come esperti di sistemi e procedure di comunicazione. Operatori della conoscenza in grado di guidare gli alunni nel lavoro di esplorazione, ricerca, acquisizione, sistemazione e condivisione delle informazioni.

Non si tratta solo di "computer", evidentemente, e neppure di tecnologia in senso stretto, ma di un ripensamento ed una rimodulazione dei processi di comunicazione e produzione del sapere. La conoscenza dei fondamenti delle tecnologie della comunicazione è un eccellente strumento di riflessione sulle prassi didattiche.

A che serve una rete di computer?

L’esperienza insegna che, appena gli utenti di una rete informatica ne comprendono l’utilità, il carico di lavoro delle macchine letteralmente esplode. Non è facilissimo mettere insieme un elenco completo dei benefici che le tecnologie della comunicazione possono esercitare sul lavoro degli studenti. Quelli che seguono sono soltanto alcuni tra i possibili effetti positivi di una rete di istituto ben progettata.

È sempre più chiaro che le tecnologie della comunicazione stanno rapidamente cambiando il mondo. Gli studenti debbono imparare ad accedere alle informazioni in modo efficiente, a verificare le informazioni che acquisiscono, a comunicare quelle che producono e a contribuire, come membri di un gruppo di lavoro, alla realizzazione di un progetto in un ambiente di collaborazione.

Gli studenti debbono divenire utenti consapevoli di sistemi di informazione, e produttori di informazione a loro volta.

La rete di istituto è la palestra necessaria e privilegiata in cui esercitare queste abilità.

Prima di tutto...

Prima di tutto, c’è da imparare. È necessario rendersi familiari i concetti fondamentali delle tecnologie della comunicazione. Queste competenze saranno utili nella fase di pianificazione e realizzazione della rete di istituto e consentiranno di interagire con i tecnici ed i rivenditori in modo efficace. Soprattutto, realizzeranno modalità di lavoro meglio mirate e creative.

Questo testo è un punto di partenza possibile, ma sono disponibili molte altre risorse: libri, corsi, materiali on-line. Anche qui, si tratta di cercare. Se di mestiere fai il professionista dei sistemi di istruzione, non puoi mai cessare di imparare.

Una delle risorse più efficaci è l’esperienza delle scuole che hanno già progettato e realizzato una rete. È molto utile imparare da chi ha già risolto le medesime difficoltà che si stanno per affrontare.

Su Internet non sarebbe male dare un’occhiata da noi: http://www.docenti.org/ è una comunità di insegnanti che riflettono sul loro lavoro di ogni giorno per mezzo delle tecnologie della comunicazione.

La partenza è già la meta...

E la pianificazione è quasi tutto. La vostra scuola ha bisogno, prima di cominciare a pensare ai capitolati d’appalto, ai processori, ai cavi, alle schede, di un progetto che stabilisca gli obiettivi didattici, le procedure, le valutazioni intermedie e finali del processo di implementazione di una rete informatica. È una eccellente idea prendere le mosse dal piano d’offerta formativa. Il POF è il punto di avvio ed il riferimento costante per definire quali risultati saranno garantiti e quali bisogni saranno soddisfatti dalle tecnologie della comunicazione.

Una pianificazione accurata e ben realizzata richiede un lavoro complesso. Dovrebbe includere questi elementi:

La progettazione della rete

Qui ci concentreremo soprattutto sulla progettazione della rete, ma ognuno dei fattori che abbiamo elencato è importante. Molti sono spesso trascurati. Sicché, magari si riesce a dotare la scuola di attrezzature di buon livello, ma non ad integrarle effettivamente nel lavoro didattico.

Il progetto di una rete di istituto è composto di numerosi elementi. Dovrebbe comprendere fasi di lavoro dedicate alla:

Un progetto ben realizzato richiederà molto tempo e molto impegno. Sarà necessario prendere in esame i bisogni di tutti i futuri utenti della rete. Il gruppo di lavoro che si occupa dello sviluppo dovrà acquisire ed organizzare in ordine di priorità la maggior quantità possibile di dati riguardo le necessità degli utenti.

Se i processi comunicativi, in questa fase, sono efficaci, di solito ci si trova dinanzi ad una lista di desiderata più ampia di quanto le risorse economiche e, qualche volta, tecniche, sono in grado di consentire. Una percentuale significativa del lavoro di pianificazione va dedicata a cercare il punto di intersezione migliore tra le aspettative degli utenti e le risorse effettivamente disponibili.

Il progetto deve essere aperto e dinamico. Deve tener conto dei progressi ininterrotti delle tecnologie, che aprono continuamente nuove possibilità. Deve essere basato su una previsione del carico di lavoro richiesto alla infrastruttura tecnologica tarata più in alto possibile nei limiti delle risorse economiche disponibili. Di solito, appena gli utenti comprendono l’utilità di una rete informatica e cominciano ad utilizzarla in modo intensivo, le richieste di servizio aumentano rapidamente. Sicché, uno degli imperativi è "pianificare al futuro".

I tre componenti fondamentali di una rete

Una rete, per quanto complessa, è costituita sempre da tre categorie di elementi:

Una rete può essere costituita anche da centinaia o da migliaia di dispositivi, che appartengono sempre e comunque a una di queste tre categorie.

Le reti più semplici sono paritetiche (peer to peer, pari a pari).

Ogni computer ha un proprio spazio di immagazzinamento dati, che può essere reso disponibile agli utenti che lavorano sulle altre macchine. Non c’è un server di rete e non è possibile una politica di protezione robusta delle informazioni. Su ciascuna macchina, è necessario almeno:

Il carico di lavoro amministrativo è molto alto. Se si vuole aggiungere un nuovo utente, bisogna creare per lui un account su tutte le macchine da cui si desidera acceda alla rete e attribuirgli i permessi di accesso ai dati file per file e directory per directory.

Per le scuole le reti paritetiche non vanno bene. In una scuola al medesimo computer e ai medesimi dati accedono molti utenti diversi. Il lavoro di amministrazione della rete, considerato l’alto numero degli utenti, diventa rapidamente insostenibile. Non è possibile tutelare le informazioni personali, che sono sensibili. Non è possibile implementare una politica attenta di prevenzione dalle infezioni virali e di filtro degli accessi ad Internet.

L’esperienza di questi anni ci ha insegnato che le reti paritetiche divengono presto ingestibili. Nella maggior parte dei casi, sono messe senz’altro da parte e destinate a far polvere. Ci sono colleghi hanno speso centinaia di ore nel tentativo di gestire in qualche maniera una rete paritetica, con il solo risultato di scontare una cattiva pianificazione con molte frustrazioni.

Le reti più diffuse nelle aziende e nella pubblica amministrazione, ma ancora troppo poco presenti nelle scuole, sono di tipo client-server (o "a dominio"). In una rete client-server è presente almeno un computer dedicato alla gestione della politica degli accessi e alla memorizzazione dei dati (server). I client si connettono al server per prelevare i dati da visualizzare o elaborare. Sul server risiede il database che definisce i permessi assegnati a ciascun utente.

Una rete client/server può essere gestita da un unico punto amministrativo. Consente un livello molto elevato di sicurezza. Grazie alla implementazione di una politica dei profili basata su server, gli utenti possono accedere alla rete da qualsiasi macchina conservando ciascuno le proprie impostazioni d’ambiente e i propri dati. Se l’utente "preside" accede alla rete dal client PC1 e crea un file di testo sul desktop, ritroverà quell’identico desktop con quel medesimo file anche quando, in un secondo momento, si collegherà alla rete dal client PC26.

In ambiente Windows 2000 Server, è possibile la gestione centralizzata ed automatica della installazione delle applicazioni. Poniamo che l’utente "coordinatore amministrativo" si colleghi al client PC12. In base alle impostazioni configurate per lui dall’amministratore, dovrebbe avere disponibile Excel. Se su quella macchina particolare Excel non è presente, viene installato automaticamente.

Attenzione: molti rivenditori intendono senz’altro per "rete" una rete paritetica e chiamano, con molta disinvoltura, "server" la macchina che sta sulla cattedra e alla quale sono, di solito, connesse le periferiche più costose (stampante laser, scanner, modem).

Per non cadere in equivoci che potrebbero render vano l’intero progetto, è necessario aver chiari alcuni semplici punti:

Reti locali e geografiche

Le reti informatiche possono essere di tutte le dimensioni. In genere, sono classificate in base alle caratteristiche e alla collocazione delle macchine.

Una rete in cui i computer sono interconnessi da una infrastruttura di cavi comune e si trovano nel medesimo edificio o in edifici contigui si definisce LAN (Local Area Network). L’acronimo LAN è usato senz’altro come sinonimo di rete informatica.

Una rete distribuita su una ampia superficie geografica si definisce WAN (Wide Area Network). Una rete composta di cinque LAN interconnesse e distanti tra loro è una WAN.

Internet, la rete delle reti, collega un numero altissimo di WAN e LAN.

Tutte le reti interconnesse che appartengono alla medesima organizzazione si definiscono usualmente intranet. Il sistema informatico distribuito della vostra scuola è anche la vostra intranet.

Le intranet sono sempre più diffuse. Sono basate sui medesimi standard e sui medesimi software utilizzati per navigare in Internet. Usando un normale programma di esplorazione di Internet (o browser) gli insegnanti di una scuola possono sfogliare il sito Web interno e accedere a documenti di progetto delle attività didattiche. La differenza tra un sito Internet ed un sito Intranet consiste essenzialmente nel fatto che al secondo accedono soltanto gli insegnanti, gli studenti e il personale amministrativo della scuola che lo ha realizzato.

Abbiamo imparato molti concetti di base. Adesso, siamo in grado di chiamare un rivenditore e dirgli: "Le quattro sedi del nostro istituto comprensivo intendono realizzare una WAN composta da quattro LAN. Riteniamo di aver bisogno di 4 server e 80 client. La WAN deve, naturalmente, essere connessa ad Internet".

Ragioniamo di costi

Una rete informatica costa un bel po’ di soldi. Il finanziamento necessario è determinato da questi fattori:

Una rete in cui viene utilizzato come client un solo tipo di computer è molto più semplice da realizzare, da amministrare e da mantenere e perciò risulta molto più economica di una rete in cui sono presenti molti computer diversi.

Una rete che deve erogare servizi di video conferenza o distribuire file audio e video di grosse dimensioni è notevolmente più costosa di una rete che debba garantire soltanto l’accesso alla posta elettronica.

Durante la fase di pianificazione è molto importante stabilire un criterio di priorità e distinguere tra i servizi necessari agli utenti e i servizi che non sono indispensabili. C’è davvero bisogno di funzionalità di videoconferenza all’interno di un istituto?

I finanziamenti destinati alla implementazione di reti informatiche nelle scuole italiane sono ancora modesti. Abbiamo accumulato un ritardo di dieci anni rispetto agli Stati Uniti e di tre o quattro almeno rispetto alle altre nazioni europee. I meccanismi di spesa non sono adeguati ai tempi di sviluppo delle tecnologie. Nelle more delle gare d’appalto, si finisce sempre per comprare macchine già datate.

In una logica di autonomia, però, non è detto che tutti i denari necessari debbano sempre e di necessità arrivare dallo stato. Proviamo ad immaginare un progetto didattico forte centrato sulle nuove tecnologie. Un programma di lavoro che espliciti chiaramente obiettivi formativi condivisi dai membri della comunità in cui opera la scuola. Che possa costituire un momento di crescita e di sviluppo per la comunità intera. Del quale si possano far carico non soltanto gli insegnanti, ma i genitori, i rappresentanti e gli amministratori degli enti locali, i dirigenti aziendali presenti sul territorio. In cui siano coinvolti gli alunni.

Non è detto che il bilancio di una scuola possa prevedere soltanto le spese. Ci sono istituti avanzati che prestano servizi qualificati al territorio per mezzo della infrastruttura informatica e ne ricavano entrate che vengono ripartite tra la maggior retribuzione degli insegnanti e l’ampliamento o l’aggiornamento della rete.

I costi di esercizio

Una corretta pianificazione deve tener conto, nel progetto iniziale, dei costi di gestione della rete che, diversamente, cadrebbe rapidamente in disuso. Negli ambienti aziendali si valuta necessario un operatore tecnico a tempo pieno ogni 90-100 utenti. In una scuola è molto difficile avere disponibili le medesime risorse economiche ed umane. Sicché, gli insegnanti e gli alunni sono sempre coinvolti nella amministrazione della rete. Questo va benissimo, dal punto di vista educativo, perché le competenze di base sulle tecnologie dell’informazione debbono divenire il più possibile pervasive, ma rischia di trasformare l’infrastruttura informatica di istituto in una sorta di laboratorio sperimentale sempre aperto e poco funzionante.

Neppure è possibile rivolgersi ad una assistenza tecnica qualificata (mi raccomando: qualificata e certificata: chiedete sempre ai vostri fornitori quali certificazioni aziendali di prodotto hanno acquisito) ogni volta che qualcosa non va.

La soluzione è abbastanza semplice: è necessario imparare. Prima di cominciare, naturalmente. Meglio non improvvisare.

La manutenzione e l’aggiornamento delle macchine e della infrastruttura di rete sono voci importanti dei costi di esercizio. Se il progetto è corretto, gli utenti useranno la rete sempre di più e chiederanno nuovi servizi.

L’hardware è soggetto a veloci processi di obsolescenza. I computer di oggi non saranno in grado di supportare le tecnologie disponibili tra tre anni. Non ha molto senso istruire gli alunni su programmi che nessuno usa più. Tra i costi di gestione deve essere previsto un aggiornamento periodico dell’intero sistema informatico.

Vanno messi in debito conto i costi di formazione degli amministratori e degli utenti della rete. Deve essere una formazione qualificata, continua e di alto livello.

Nel modello di laboratorio informatico attuale i costi di gestione sono rappresentati soprattutto da:

In una rete ben progettata i costi di stampa sono ridotti. La maggior parte dei documenti è distribuita in formato elettronico mediante procedure rapide, efficienti, economiche. Gli utenti riescono ad accedere ai client e ai dispositivi di periferica in modo strutturato e deterministico, mirato e produttivo. Non "esplorano" i computer e la rete e non procedono per tentativi. Ricevono una formazione coerente e continua. I guasti provocati da un uso non appropriato delle attrezzature diminuiscono in modo drastico.

Una rete che rappresenti il luogo elettivo e privilegiato della comunicazione all’interno dell’istituto e con il mondo esterno consente importanti economie di scala. Alcuni costi amministrativi e di esercizio sono ridotti a zero. Le spese materiali per la corrispondenza, la cancelleria, le fotocopie, i registri, la documentazione di lavoro, le comunicazioni interne sono minime. È possibile realizzare notevoli risparmi nella gestione delle risorse umane.

I costi delle infrastrutture

Negli progetti destinati ad ambienti aziendali i costi di realizzazione di una rete informatica sono ripartiti in questo modo:

| Software | 40% |

| Client | 35% |

| Server ed altri dispositivi di rete | 20% |

| Infrastrutture (cavi e dispositivi di distribuzione passivi) | 5% |

La durata media dei componenti hardware della rete può essere stimata così:

| Client e server | 36-48 mesi |

| Dispositivi di rete attivi (hub, switch, router) | 5-7 anni |

| Infrastrutture (cavi e dispositivi di distribuzione passivi) | 20-25 anni |

Le infrastrutture di rete coprono una percentuale molto piccola della spesa complessiva e vengono utilizzate per un periodo molto lungo. Il criterio sarà, perciò, realizzare la migliore infrastruttura di rete possibile.

Non vale la pena cercare di risparmiare sui cavi. La minore spesa, nel complesso del progetto, è praticamente irrilevante. I cavi più economici trasferiscono i dati ad una velocità minore e sono generalmente meno affidabili. Se diventasse necessario aggiornare la rete per garantire una velocità di trasferimento dati più alta, non sarebbe molto simpatico accorgersi di dover sostenere da capo le spese di installazione del sistema di cablaggio.

Non vale la pena di risparmiare neppure sul numero delle porte di collegamento delle macchine alla rete. È un buon criterio prevedere l’installazione di almeno 4-6 porte per classe. Non sarà adesso, ma prima o poi avremo più di una macchina per aula. Qualsiasi altra ipotesi significherebbe rassegnarci al ruolo di paese "in via di mancato sviluppo".

Una infrastruttura progettata con cura durerà a lungo, non darà problemi e garantirà nel tempo servizi stabili ed efficienti. Una infrastruttura già datata all’installazione, male realizzata e sottodimensionata potrebbe rendere la rete inutilizzabile in tempi molto brevi.

Ricapitoliamo

Una rete informatica destinata alla didattica è il risultato di un progetto formativo che prevede un’accurata fase di pianificazione e coinvolge tutte le componenti dell’istituto. La fase di pianificazione deve essere fondata sul piano di offerta formativa. In corso di pianificazione va realizzata un’accurata ricognizione delle strutture esistenti e dei bisogni degli utenti. La pianificazione deve esplicitare in modo chiaro gli obiettivi didattici di progetto e prevedere fasi di valutazione intermedie e finali. Il progetto deve essere condiviso, capace di liberare energie creative, suscitare entusiasmo ed aggregare consenso. Le competenze in gioco non sono soltanto tecniche ma, prima di tutto, didattiche.

L’analisi dei costi deve essere attenta e svolta sul medio e lungo periodo (durata, manutenzione, aggiornamento delle attrezzature). Deve essere realizzata un’analisi realistica delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete. Debbono essere previste fasi periodiche di aggiornamento qualificato per gli amministratori e per gli utenti.

Un buon investimento ha per risultato una rete che è:

Gli standard di rete

La chiave di volta sui cui si regge la progettazione di una rete sono gli standard. Le prime reti informatiche erano costruite sulla base di standard proprietari di cui erano responsabili i produttori. C'erano reti Digital, reti Xerox, reti IBM. Molti di questi sistemi erano ad emulazione di terminale. Gli utenti accedevano a terminali "stupidi" che elaboravano i dati utilizzando una frazione della potenza di calcolo di un grosso elaboratore centrale (mainframe).

Quando sono stati prodotti i PC (Personal Computer), è divenuto rapidamente chiaro che le soluzioni proprietarie non erano più praticabili. Nessun produttore era in grado di fornire per intero i componenti delle macchine e delle reti. Era necessario definire degli standard industriali cui tutti potessero adeguarsi e che garantissero la interoperabilità dei dispositivi di produttori diversi.

Un prodotto che non è basato su standard riconosciuti si definisce proprietario. La storia degli ultimi due decenni mostra che i produttori di sistemi proprietari non hanno molta fortuna. I prodotti proprietari costano di più di quelli basati su standard riconosciuti ed accettati, perché sono interessati in modo marginale dalle dinamiche di mercato. È una buona idea tenersi lontani da soluzioni proprietarie, per quanto a prima vista possano sembrare attraenti e fantasiose.

La regola essenziale è valutare con cura i prodotti che si stanno per acquistare e acquisire informazioni a riguardo da più di una fonte. Per questo, Internet è un validissimo aiuto.

Il compito di definire gli standard industriali spetta ad organizzazioni internazionali. Senza il lavoro di queste organizzazioni non esisterebbero le reti informatiche e, dunque, non ci sarebbe neppure Internet.

Gli enti di standardizzazione esaminano le proposte elaborate dai produttori. Eventualmente, le accettano e le assumono come standard. In altri casi, elaborano loro stessi gli standard cui i produttori debbono attenersi.

Nel corso della progettazione di una rete capita spesso di imbattersi nelle sigle che identificano questo o quell'ente di certificazione. È bene avere sottomano una breve guida di riferimento.

ISO: la International Standards Organization è una organizzazione volontaria per la definizione di standard industriali voluta dalle Nazioni Unite, di cui sono membri più di 90 organismi internazionali. L'acronimo ISO è modellato sull'aggettivo greco isos ("uguale", "standard"). ISO ha definito il modello di riferimento per le comunicazioni in una rete informatica, l'OSI (Open System Interconnection), cui di solito ci si riferisce con il palindromo ISO\OSI.

IEEE: l'Institute of Electrical and Electronic Engineers ha il compito di definire gli standard per le comunicazioni di dati. Il suo contributo più importante è stato la determinazione degli standard delle reti locali (LAN) e geografiche (WAN) basate sul modello ISO\OSI. Questo insieme complesso di protocolli è indicato come progetto 802.

EIA\TIA: la Electronic Industries Association (EIA) e la Telecommunication Industry Association (TIA) hanno sviluppato un insieme di standard che definiscono le norme per la installazione di reti dedicate alla comunicazione telefonica e dei dati.

CCITT: il Consultant Committee on International Telephony and Telegraphy (CCITT) è uno dei comitati di lavoro di ITU (International Telecommunications Union). ITU è stato costituito nel 1865 ed è attualmente una agenzia delle Nazioni Unite. CCITT definisce gli standard per le comunicazioni via modem. V.90 (o V.92, che è l'implementazione più recente) consente al vostro modem di comunicare con il fornitore di servizi Internet cui siete connessi mentre visitate questo sito.

ANSI: l'American National Standard Institute è una organizzazione privata che definisce standard nazionali volontari. ANSI non esercita alcun controllo sul rispetto dei propri standard. È tuttavia membro dei principali organismi internazionali (ISO, IEC). Sicché, la mancata conformità agli standard ANSI è comunque un problema per qualsiasi produttore.

IEC: l'International Electrotechnical Commission ha sede a Ginevra, dove è stata fondata nel 1909. Stabilisce standard internazionali per tutto quello che riguarda l'elettricità e l'elettronica.

Non avete bisogno di imparare tutte queste sigle. È importante che il vostro fornitore vi sappia indicare a quali standard sono conformi i prodotti e le soluzioni che vi propone.

Un po' di terminologia...

È necessario aver familiare un poco di terminologia riguardo le tecnologie e gli standard di rete più diffusi.

Protocollo: un protocollo è uno standard di comunicazione tra computer. Come gli esseri umani, i computer comunicano grazie a sistemi di norme e di convenzioni. I protocolli sono suddivisi in livelli (o strati: layers). Un protocollo fisico (o di strato fisico) stabilisce, tra l'altro, il voltaggio appropriato per il trasferimento dei dati sui cavi. Un protocollo di strato rete stabilisce le procedure in base alle quali un client può richiedere o trasmettere dati. Il protocollo di rete più diffuso, e considerato ormai uno standard internazionale riconosciuto, è il TCP\IP (Transmission Control Protocol\Internet Protocol).

Piattaforma: una piattaforma è uno standard di interoperabilità tra una classe di hardware e un sistema operativo o una famiglia di sistemi operativi. Di solito, un sistema operativo o una applicazione sono scritti e ottimizzati per un determinato hardware. Un buon esempio è la piattaforma Mac. Un altro è la piattaforma Sun Solaris, oppure quella IBM AS400. Un altro ancora è la piattaforma x86, che identifica tutte le macchine di classe PC. Per l'insieme di standard x86 sono state sviluppate due classi fondamentali di sistemi operativi: la famiglia Windows e le varie implementazioni Linux. Una rete d'istituto può essere multipiattaforma. Macchine x86, macchine Linux e macchine Mac, ad esempio, possono interagire tra loro perché garantiscono il rispetto degli standard fondamentali della comunicazione dei dati.

Medium: un medium è il supporto fisico attraverso cui avviene la trasmissione dei dati. Una coppia di fili intrecciati (doppino coassiale) è un medium. Un cavo in fibra ottica anche. Le onde radio o un segnale ad infrarossi sono un medium. Per ogni supporto fisico di trasmissione dati esistono specifiche e standard rigorosi.

Topologia: la topologia descrive e definisce l'architettura di una rete. Alcune reti sono realizzate collegando le macchine l'una all'altra in un cerchio chiuso; altre collegando tutte le macchine a un concentratore centrale in una schema a stella. La topologia di rete più diffusa, e da considerare senz'altro standard, è quella a stella conforme alle norme IEEE 802.3 e alle norme EIA\TIA per il cablaggio.

Se il 90% delle reti esistenti è realizzato secondo gli standard 10BaseT Ethernet o 100BaseT Ethernet, definiti dalle norme IEEE 802.3 ed EIA\TIA-568 e -569, si tratta evidentemente di una implementazione solida, affidabile, ben supportata, diffusa e duratura, perché non dipende dai capricci del mercato.

Qualche volta le tecnologie più recenti e più veloci non sono ancora ben consolidate e sperimentate. Soprattutto, non sono ancora state riconosciute come standard, anche se rappresentano un'evoluzione di standard precedenti. È buona norma tenersene alla larga, almeno fin quando non sono state ufficialmente accettate dagli organismi internazionali di standardizzazione. Si risparmiano parecchi soldini (le tecnologie recentissime sono sempre più costose, perché i produttori debbono ammortizzare i costi di studio e ricerca) e si evita di incappare in situazioni che potrebbero diventare incresciose.

Tipologie di medium

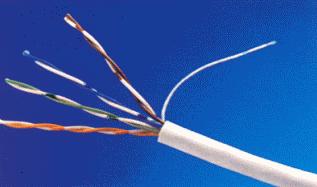

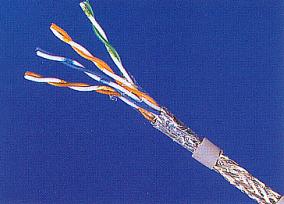

Doppino telefonico non schermato: i cavi della famiglia UTP (Unshielded Twisted Pair) sono una scelta obbligata. Costano meno dei coassiali e sono leggeri, sottili, facili da installare sia nelle intercapedini che per le connessioni a vista. Sono costruiti avvolgendo con un rivestimento in plastica otto fili isolati e intrecciati tra loro a due a due. Sono molto sensibili alla diafonia ed alle interferenze elettromagnetiche. L'attenuazione del segnale è alta.

L’attenuazione è la tendenza di un segnale ad attenuarsi durante il trasferimento lungo il medium.

La diafonia è la tendenza dei conduttori di segnale del medesimo cavo di rete o di cavi adiacenti ad interferire l'uno con l'altro ed a disturbare la trasmissione. La trasmissione può essere disturbata anche da interferenze esterne prodotte da dispositivi che emettono onde elettromagnetiche: le lampade fluorescenti, ad esempio, o i motori elettrici.

Per ridurre la sensibilità alla diafonia ed alle interferenze elettromagnetiche, in un cavo UTP i fili vengono intrecciati a due a due all'interno del rivestimento esterno.

In ambienti critici, è necessario usare una particolare versione di UTP: il cavo STP (Shielded Twisted Pair, "doppino telefonico schermato"). Tra i conduttori ed il rivestimento esterno (che stavolta è in Teflon) c'è una schermatura in lamina metallica.

Sono pure disponibili cavi a doppia schermatura in lamina metallica e treccia di rame.

Il cavo STP è piuttosto costoso, più spesso, più pesante e meno maneggevole dell'UTP.

Un cavo UTP è terminato da connettori come questi:

Sono molto simili ai connettori telefonici, ma di dimensioni maggiori. Si chiamano "connettori RJ 45". Debbono essere della medesima categoria del cavo.

Nel caso di una esecuzione di classe STP sono necessari appositi terminatori schermati.

Dato che sarà, probabilmente, proprio questo il cavo usato per la nostra rete, vediamone meglio le specifiche tecniche.

Un buon cavo dovrebbe avere un AGW di 22, 24 o 26 ed un'impedenza tra 85 e 110 Ohm al massimo.

Per comodità, incollo qui le specifiche di cablaggio di una LAN su UTP CAT 5 come definite dal prof. Maurizio Fermeglia, dell’Università di Trieste, che ringrazio. Possono essere liberamente copiate ed inserite nel progetto di implementazione d’una rete di istituto.

Il progetto è basato su cavi multicoppia (4 coppie) in cat. 5 con connettori in cat. 5 e prese telematiche RJ45. Il cablaggio è conforme allo standard EIA/TIA 568 e ISO/IEC 11801. E’ bene precisare che al momento attuale la cat. 5 risulta lo standard che garantisce la maggiore larghezza di banda, in quanto non esistono standard denominati Super5 o categoria 6. Il cavo utilizzato per il cablaggio in cat. 5 è del tipo non schermato (UTP) a coppie.

Cavo UTP 100 ohm, 4 coppie, 24 AWG, Halogen free, flame retardant, low smoke-emission, categoria 5 terminato con connettori RJ45 categoria 5 conformi alle vigenti leggi, regolamenti e norme di sicurezza e prevenzione per gli ambienti pubblici.

La posa di cavi in livello 5 prevede il rispetto di alcune norme: i cavi non devono avere giunture, cioè si deve prevedere un unico spezzone di cavo dalla presa all’armadio di piano; il raggio di curvatura del cavo deve essere superiore a 9 volte il diametro del cavo stesso; le coppie vanno attestate alle prese usando l’apposita pinza a crimpare. Mancando uno dei requisiti specificati, il sistema di cablaggio, pur essendo basato su di un cavo a livello 5 potrebbe non rispettare le norme all’atto del collaudo.

Nell’installazione si consiglia comunque di procedere alla stesura dei cavi a partire dalla bobina e di tagliare solo dopo che i cavi siano stati inseriti nelle canaline. Si ricorda all’uopo che il cablaggio in cat. 5 non permette giunzioni.

Il cavo di tipo CAT 5 costa più di un coassiale, ma è indispensabile se la rete deve avere una velocità di trasferimento dati di 100 Mbps. In questo caso, la rete è di tipo Fast Ethernet, e deve essere conforme alle specifiche 100BaseT. Dopo l’installazione e durante il collaudo deve essere rilevata strumentalmente l'effettiva capacità di trasferimento di segnale. Non è detto che schede da 100 Mbps e cavi UTP CAT 5 garantiscano 100 Mbps effettivi. Interferenze, diafonia, installazioni grossolane possono ridurre l’ampiezza di banda disponibile. In questo caso, è necessario utilizzare un cavo STP per raggiungere le prestazioni desiderate.

È possibile acquistare cavi UTP già terminati ed in metraggi standard o terminarli dopo il taglio da grosse bobine. Sono necessarie apposite pinze di crimpaggio.

Con una rete cablata 10BaseT (o 100BaseT) ci sono molti cavi in giro, e non sempre si riesce a stabilire subito a quale computer sono connessi. È molto utile che siano di colore diverso. Altrimenti, è necessario usare dei segnacavo. In caso di problemi causati dai cavi o dalle connessioni, poter distinguere i cavi l'uno dall'altro consentirà di risparmiare molto tempo.

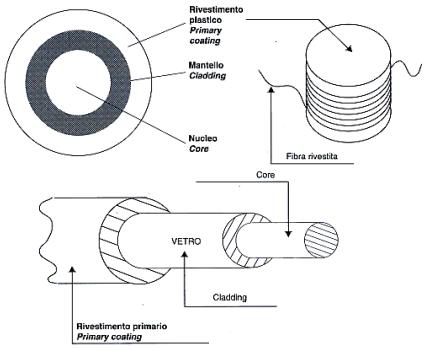

Fibra ottica: il cavo in fibra ottica impiega la luce invece dell’elettricità per il trasporto dei dati, che vengono trasferiti ad altissima velocità su lunghe tratte perché non sono soggetti a degrado per disturbi di radiofrequenza, per diafonia o per interferenze elettromagnetiche. I conduttori di segnale dei cavi in fibra ottica sono realizzati in plastica, vetro o vetro rivestito in plastica. L’installazione deve essere particolarmente accurata e va eseguita da personale specializzato.

Un cavo in fibra ottica è composto da un nucleo, che trasmette il segnale, uno strato isolante, o mantello, che avvolge il nucleo e impedisce alla luce d’ambiente di interferire con il segnale, un rivestimento esterno che protegge la fibra dai danni fisici ed ambientali.

Esistono due categorie di cavi in fibra: monomodale e multimodale. La prima ha un nucleo di minor diametro, usa generalmente un laser come fonte di luce e può trasmettere dati su distanze dell’ordine delle decine di chilometri.

La seconda ha un nucleo di diametro maggiore, usa fonti di emissione di luce a basso costo, può trasmettere i dati su distanze minori che il cavo monomodale, e comunque nell’ordine dei chilometri, senza che il segnale abbia bisogno di essere rigenerato.

Il cavo monomodale ha costi superiori a quello multimodale. È più spesso, meno maneggevole e richiede in fase di istallazione il rispetto di raggi di curvatura ampi. È utilizzato per installazioni in esterno su lunghe distanze.

Il cavo multimodale è disponibile in molte esecuzioni diverse con un numero di conduttori di segnale variabile da 2 a 28. Per l’installazione in intercapedini la guaina di rivestimento esterna deve essere di tipo "L", a bassa emissione di fumo e gas tossici o corrosivi.

Come il cavo UTP, la fibra ottica non ammette derivazioni o giunzioni intermedie di tratta. Tutte le connessioni debbono essere punto-punto ed utilizzare segmenti continui di cavo. Per ogni collegamento sono necessarie due fibre: una per la trasmissione ed una per la ricezione del segnale.

In una LAN di istituto ha senso prendere in considerazione il cavo in fibra soltanto per le dorsali di collegamento tra segmenti di una rete ad alto traffico all’interno del medesimo edificio.

Le scuole, di solito, non hanno risorse economiche sufficienti per l’installazione in esterno di linee di trasmissione dati proprietarie in fibra dedicate al collegamento di sedi diverse del medesimo istituto.

Cavo coassiale: il cavo coassiale è stato per più di un decennio lo standard incontrastato per la realizzazione di una rete informatica. Comprende una intera classe di dispositivi in cui strati successivi di materiali diversi sono disposti intorno al medesimo asse. È costituito da un conduttore centrale in rame pieno o intrecciato circondato da uno strato isolante rivestito, a sua volta, da una calza di schermatura in fili di rame. È protetto da una guaina esterna di protezione dalle sollecitazioni meccaniche.

È considerato del tutto obsoleto. Purtroppo, viene ancora installato in alcune scuole da rivenditori di pochi scrupoli e poche competenze. Per quanto relativamente facile da posare, meglio schermato e meno soggetto all’attenuazione del cavo UTP, è stato abbandonato per problemi di instabilità e modesta velocità di trasferimento di segnale. In una rete su coassiale qualsiasi interruzione della continuità elettrica nel sistema dei cavi provoca l’interruzione di tutti i collegamenti. I guasti sono estremamente difficili da localizzare.

I cavi coassiali (anche il cavo televisivo appartiene a questa categoria) non sono tutti uguali. Sono classificati per dimensione (indicata da un numero che segue la sigla RG impressa sulla guaina protettiva esterna), tipo (indicato da una sigla che segue il numero) ed impedenza (l'impedenza è la resistenza al passaggio di una corrente elettrica e si misura in ohm). Il cavo coassiale televisivo, ad esempio, ha un'impedenza di 75 ohm. I cavi coassiali usati per le reti hanno tutti un'impedenza di 50 ohm.

I cavi coassiali più comuni

| RG-8 e RG-11 |

Coassiale spesso. |

| RG-58/U |

Coassiale sottile con il conduttore in filo di rame solido. Assolutamente sconsigliato: più aumenta il diametro del conduttore in rame, più diminuisce la capacità del cavo di trasportare il segnale, o la sua "larghezza di banda"). L'ho messo qui perché impariate ad evitarlo: non è conforme alle specifiche 10Base2. |

| RG-58 A/U |

Coassiale sottile con conduttore in filo di rame intrecciato. E' usato soprattutto per realizzare derivazioni da un cavo coassiale spesso mediante appositi connettori (che, tanto per cultura generale, si chiamano Vampire Tap: queste reti qua non si usano più, in ogni caso. |

| RG-58 C/U |

E' la versione corrispondente alle specifiche militari del coassiale sottile RG-58 A/U. Se volete realizzare una rete su cavo coassiale sottile, questa è la scelta migliore. |

| RG-59 |

Coassiale sottile televisivo. |

| RG-62 |

Cavo coassiale per reti ARCnet. |

I cavi RG-8 ed RG-11 si chiamano anche Thicknet o 10Base5; quelli della serie RG-58 A/U e RG-58 C/U, Thinnet o 10Base2.

Le specifiche tecniche 10Base2 sono queste:

1) Ogni segmento di cavo può essere lungo al massimo 185 metri (percorrendo il

cavo, il segnale elettrico si attenua).

2) Mediante dei ripetitori (che amplificano il segnale) è possibile mettere

insieme fino a cinque segmenti da 185 metri l'uno. Dunque, con un massimo

consentito di quattro ripetitori, la maggior lunghezza complessiva è di 925

metri. I ripetitori di solito non sono dei dispositivi esterni, ma sono

implementati su schede di rete particolari.

In caso di necessità, all'interno di un segmento

è possibile unire due spezzoni di cavo con un connettore cilindrico, ma non è

consigliabile, perché il segnale si attenua.

3) Di questi cinque segmenti, soltanto tre possono essere usati per connettere

dei computer. Gli altri due debbono servire soltanto a collegare i tre "attivi".

Questo tipo di cavo deve rispettare la regola del 5-4-3: al massimo, cinque

segmenti con quattro ripetitori; soltanto tre segmenti sono utili per mettere in

rete le macchine.

4) Ad ogni segmento possono essere collegati al massimo 30 computer. Sicché, 30

computer per tre segmenti fa al massimo novanta macchine in rete. Non sono

molte, per una scuola, e questa è un’altra ragione per tenersi lontani dal cavo

RGB.

5) Il tipo di rete (un esperto direbbe la "topologia di rete" ) deve essere a

bus .

6) Debbono essere usati dei particolari connettori, conformi agli standard BNC (British

Naval Connector). Da sinistra a destra, qui ci sono un connettore a T, un

connettore terminale di segmento ed un terminatore.

7) La velocità di trasmissione del segnale è di

10 Mbps.

8) Il segnale è trasferito sulla rete con il sistema CSMA/CD: Carrier Sense

Multiple Access/Collision Detection, o "accesso multiplo con rilevazione di

portante/a rilevazione di collisione". In una rete di questo tipo, soltanto un

computer alla volta può inviare dati. Tutte le macchine rilevano continuamente

se sulla rete stanno viaggiando dei segnali. "Ascoltano" la rete. Quando la rete

è libera, il computer che deve trasmettere invia i dati a quello cui sono

destinati (un po' all'ingrosso: mette insieme questi dati in una stringa, o

frame, ci aggiunge l'indirizzo della macchina di destinazione e li spedisce).

Tutte le macchine ricevono questi dati e li analizzano. Soltanto quella cui sono

stati effettivamente indirizzati li accetta. Di tanto in tanto, capita che due

computer trasmettano contemporaneamente. In questo caso i due segnali collidono

e si distruggono. I computer se ne accorgono e provvedono a rinviarli in modo

più ordinato.

Il cavo Thinnet 10Base2 costa al massimo 1000 Lire al metro. E' possibile

acquistarlo già pronto, con i connettori BNC al loro posto ed in lunghezze

predefinite, oppure tagliarlo su misura da bobina e terminarlo. Serve una

speciale pinza di crimpaggio.

Bisogna togliere la guaina esterna per due centimetri, mettere a nudo la calza metallica, levare con attenzione, e senza tagliar via anche i fili di rame che stanno all'interno, il rivestimento protettivo in teflon per un centimetro, mettere a nudo il conduttore in rame, sistemare il connettore al suo posto bene bene e stringere il tutto con la pinza.

Tutti i cavi coassiali sono disponibili in due versioni: con rivestimento ed isolamento interno in PVC o ignifughi. I primi sono più sottili e flessibili, e possono essere usati per collegamenti a vista. Quando i cavi passano per canaline o intercapedini di muri, pavimenti e soffitti, è obbligatorio l'uso di cavi ignifughi. Se un cavo si incendia, il PVC brucia e libera gas velenosi che, attraverso le intercapedini e le canaline, possono contaminare l'intero edificio. Se i cavi in PVC sono usati soltanto per i collegamenti a vista, basta aprire le finestre del locale e, dall’esterno, chiudere la porta. Un cavo ignifugo ha un diametro maggiore di uno rivestito in PVC, ed è più difficile da maneggiare e da installare. Costa anche un bel po' di più. Sulla guaina esterna, c'è la sigla MPP (Multi Purpose Plenum): significa che il cavo può essere installato nelle intercapedini. In inglese, plenum è lo spazio tra il soffitto vero e proprio ed il controsoffitto; in italiano, lo si chiama anche "cavo pieno". Una delle tante traduzioni di termini tecnici inglesi quantomeno bizzarre con cui si ha a che fare quando ci si occupa di informatica.

I media standard per la realizzazione di una rete dati sono il cavo UTP CAT 5 e la fibra ottica.

Connessioni senza cavi: nel settembre del 1999 IEEE ha elaborato lo standard 802.11b per LAN senza cavi. La velocità di trasmissione massima è di 11 Mbps, più che sufficiente per soddisfare le esigenze delle applicazioni tradizionali, ma non ancora adeguata a garantire servizi audio e video di qualità.

Il ruolo della "multimedialità" nella didattica, come trasposizione informatica della comunicazione televisiva, è stato molto esagerato ed eccessivamente enfatizzato. In qualche modo, ha rappresentato un limite per l’effettiva implementazione delle tecnologie della comunicazione nel lavoro quotidiano di insegnamento ed apprendimento.

Le reti senza cavi possono aggiungersi o sostituirsi alle tradizionali reti cablate. Sono caratterizzate da un alto grado di pervasività: il collegamento è disponibile ovunque all’interno dell’edificio e non solo in prossimità dei punti in cui sono installate prese telematiche.

Per la realizzazione di LAN senza cavi sono necessari appositi adattatori di rete, che trasmettono i dati in radiofrequenza, e punti di accesso (access point) che rendono disponibile il collegamento alla rete per gli adattatori client. È possibile, mediante dispositivi dedicati (bridge, antenne), realizzare collegamenti LAN tra edifici diversi impiegando una frazione minima delle risorse economiche che sarebbero necessarie per una soluzione cablata.

L’informatica mobile è in costante crescita perché consente di annullare le limitazioni caratteristiche delle reti su cavo.

Le reti wireless garantiscono un alto grado di mobilità, una esigenza tipica degli insegnanti. Rendono disponibile un collegamento pervasivo. Il numero degli utenti che possono accedere alla rete nelle aree comuni, nelle sale conferenze e nelle aule ("uffici virtuali") non è limitato dalle prese telematiche disponibili, come accade in un sistema cablato. Assicurano un’alta flessibilità nell’aggiunta di utenti alla rete. Liberano gli utenti e gli amministratori dal problema dei cavi. Tutelano gli investimenti in caso di trasferimento o di espansione di sede perché possono essere installate, rimosse e reinstallate a costi molto bassi. Sono l’unica soluzione possibile negli edifici storici. Sono facilmente scalabili per aggiunta di nuovi utenti o nuovi uffici virtuali. Garantiscono un significativo abbattimento dei costi e un deciso aumento della produttività.

Trasmettono sulla banda ISM (industriale, scientifica, medica) a 2,4 Ghz e non richiedono licenze o autorizzazioni. In fase di progetto è necessaria la consulenza di un tecnico qualificato che determini il numero e la collocazione degli access point necessari per ottimizzare il bilanciamento del carico.

Vanno prese in seria considerazione negli ambienti scolastici, di cui soddisfano i requisiti caratteristici, anche soltanto come estensione, per gli utenti ad alta mobilità, di una LAN cablata.

Topologie di rete

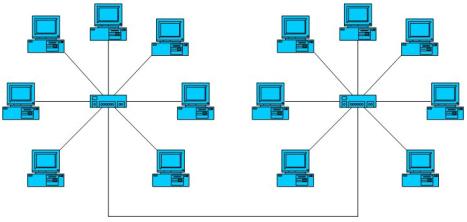

Le reti sono costruite in base a tre architetture, o topologie, fondamentali: a stella, a bus e ad anello.

In una topologia a stella ogni computer è collegato da un cavo dedicato ad un dispositivo centrale: il concentratore (hub o switch). Possono essere usati sia cavi UTP che cavi in fibra.

Se un cavo si guasta o viene disconnesso, un computer soltanto risulta scollegato dalla rete. Se si guasta il concentratore cade l’intera rete, ma i problemi di cablaggio sono facili da individuare e riparare e molto meno frequenti che in una rete a bus su cavo coassiale.

In una topologia a bus tutti i computer sono collegati in serie lungo il medesimo cavo. Ogni macchina è connessa alla precedente ed alla successiva. Le estremità del cavo sono chiuse da appositi terminatori.

Il cablaggio è coassiale. Qualsiasi guasto a un connettore, a un terminatore, a un segmento di cavo interrompe l’intera rete ed è estremamente difficile da individuare. Le interruzioni della continuità del sistema di cablaggio sono relativamente frequenti. Le reti a bus non sono più in uso.

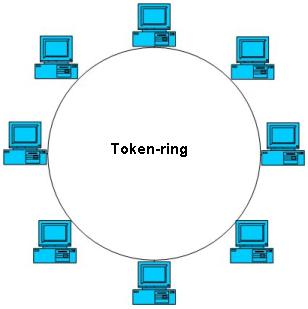

In una topologia ad anello i computer sono connessi in serie da un cavo continuo che, dal punto di vista logico, realizza un cerchio chiuso. Il cablaggio fisico è molto simile a quello di una topologia a stella.

L’anello è logico, non fisico, e dipende dai dispositivi elettronici utilizzati. L’implementazione più nota di questa architettura è la rete Token Ring di IBM. I computer si trasmettono lungo l’anello un "gettone" elettronico. Soltanto la macchina che è in possesso del gettone è in grado di trasmettere.

Token Ring è un’architettura proprietaria. L’hardware di rete è significativamente più costoso che nel caso di topologia a stella, mentre la velocità di trasferimento dati è più bassa.

La topologia a stella rappresenta lo standard industriale attuale di implementazione di una rete dati.

Nella pratica quotidiana, sono frequenti soluzioni miste. La più tipica è la topologia "a bus a stella", in cui più sottoreti a stella sono interconnesse a bus.

L’ampiezza di banda

La capacità di trasferimento dati su una rete si definisce ampiezza di banda. Maggiore la quantità di dati da trasferire in un periodo di tempo determinato, maggiore l’ampiezza di banda richiesta. Nel caso i concentratori di rete siano degli hub, la banda aumenta anche in misura proporzionale al numero delle macchine connesse. Lo standard attuale per le reti locali è una ampiezza di banda di 100 Mbps.

Il forte accento posto su una non bene intesa "multimedialità", come trasposizione informatica della comunicazione televisiva, ha prodotto in questi anni di PSTD alcuni errori di metodo. Una rete di computer è, prima di tutto, una infrastruttura di comunicazione che consente modalità di interazione diverse, più pervasive e multidirezionali di una trasmissione televisiva. Non ha molto senso utilizzare una infrastruttura informatica per distribuire in modalità sincrona su tutti i client il medesimo CD-ROM o DVD, ed è una buona idea non rinunciare ad esplorare le possibilità di comunicazione che una rete informatica può offrire per il solo motivo di non riuscire a visualizzare al primo tentativo su tutti i client contemporaneamente il medesimo filmato di tre minuti.

Le richieste in termini di ampiezza di banda determinano la scelta del tipo di infrastruttura e dei protocolli di rete.

Esistono molte implementazioni commerciali di una rete informatica che garantiscono ampiezze di banda diverse. È bene aver familiari le più diffuse:

LocalTalk ed EtherTalk: LocalTalk è l’implementazione del protocollo AppleTalk su doppino telefonico. È una soluzione proprietaria presente su molti modelli di computer Apple. È piuttosto lenta, ma ancora diffusa in ambienti Mac.

EtherTalk è l’implementazione del protocollo AppleTalk su Ethernet a 10Mbps. Reti AppleTalk e reti EtherTalk possono condividere dati e dispositivi con una rete Ethernet standard mediante un router.

Ethernet: è il protocollo più usato per una LAN. Il 90% circa delle LAN realizzate sono di questa tipologia. Ethernet era, in origine, implementata su un cavo coassiale con una topologia a bus (Ethernet 10Base2 e 10Base5). A causa sia di notevoli difficoltà nella gestione e individuazione dei guasti, sia delle limitazioni della ampiezza di banda, il protocollo è stato ridefinito come 10BaseT.

10BaseT ha conosciuto una rapida fortuna perché è affidabile e poco costosa. Garantisce una ampiezza di banda (10Mbps) sufficiente alle necessità delle più comuni applicazioni di produttività. In questa topologia, ogni computer è collegato ad un hub da un cavo UTP dedicato. L’architettura è a stella. L’hub invia i dati trasmessi da ogni macchina a tutte le altre.

10BaseFL è uno standard per la trasmissione dati su fibra ottica multimodale a 10Mbps. L’implementazione è più costosa che nel caso di 10BaseT ed ha senso in situazioni in cui si debbano coprire lunghe distanze (fino a 2 chilometri).

La seconda generazione di 10BaseT è 100BaseT (Fast Ethernet), che offre una ampiezza di banda dieci volte maggiore, ma a costi generalmente più alti per l’infrastruttura ed i componenti elettronici.

100Base individua ormai una intera famiglia di standard definiti in base al mezzo di trasmissione. 100BaseTX prevede l’utilizzo di cavo UTP CAT 5 o di cavo schermato STP CAT 1. La distanza massima per ciascun segmento di cavo non può superare i 90 metri. 100BaseFX ne rappresenta l’equivalente in fibra ottica su cavo multimodale. Può sostenere una ampiezza di banda di 100 Mbps su distanze di 400 metri. 100BaseT4 è una implementazione di Ethernet su doppino non schermato di categoria 3, 4 e 5 per distanze fino a 90 metri e ampiezza di banda di 100Mbps. Ha senso considerarne l’implementazione in caso si volesse utilizzare un impianto telefonico preesistente per la trasmissione dati o aggiornare a 100 Mbps una 10BaseT precedente utilizzando la cablatura già in opera. Questo è possibile perché 100BaseT4 usa tutte le quattro coppie di conduttori del cavo, mentre 100BaseTX usa soltanto due coppie.

È in corso di sviluppo una implementazione 1000BaseT (Gigabit Ethernet), che offre una ampiezza di banda cento volte maggiore che 10BaseT. Molti produttori di cavi hanno avuto a listino negli ultimi anni esecuzioni di UTP in CAT 5e, o super 5, o CAT 6 o pure CAT 7 che avrebbero dovuto supportare 1000BaseT. Finalmente, EIA\TIA ha inserito il cavo UTP CAT 5e nelle specifiche 568A, e ne ha definito lo standard. Non è stato tuttavia definito lo standard di rete corrispondente, che pure è giunto alla fase di stesura della bozza finale (IEEE 802.3ae). L’approvazione dovrebbe avvenire entro il mese di giugno di questo anno.

Allo stato, è possibile realizzare una infrastruttura in standard CAT 5e e implementare una rete 100BaseT, di cui si può prevedere l’aggiornamento a 1000 Mbps dopo il rilascio di IEEE 802.3 e mediante la sostituzione di tutte le schede di rete e di tutti i dispositivi attivi. Si tratterebbe, tuttavia, di una operazione costosa, e ragionevole soltanto se le esigenze di banda sono davvero alte.

FDDI: è l’acronimo di Fiber Distributed Data Interface, ma si solito si pronuncia /fiddi/. Definisce una tipologia di rete sviluppata a metà degli anni Ottanta. Consente una velocità di trasmissione di 100Mbps su doppio anello in fibra in grado di coprire distanze fino a 200 chilometri. È piuttosto costosa e, per questo, non ha molto senso considerarne l’installazione in una rete di istituto o tra più sedi dello stesso istituto.

Token Ring: è una tecnologia di rete sviluppata da IBM ed accettata da IEEE con la specifica 802.5. Supporta cavi in fibra ottica o doppino schermato e non schermato disposti in una architettura ad anello logico. Rispetto ad una LAN Ethernet garantisce tempi certi di trasferimento dei dati. Sull’anello circola un gettone elettronico. Soltanto il computer che detiene il gettone è in grado di trasmettere. La velocità originale era di 4 Mbps, poi aggiornata a 16 Mbps. I costi sono elevati, ed ha senso occuparsi di reti Token Ring soltanto nel caso la scuola ne sia già dotata.