STORIA DELLE RELIGIONI

L’impresa di Maometto

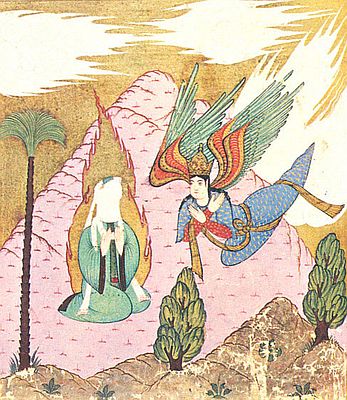

Non è facile districarsi nella religione islamica. La causa è determinata da questioni dinastiche dopo la morte di Maometto (632). Alcuni volevano che fossero solo i discendenti diretti a succedergli, parteggiando per il genero Alì, che aveva sposato la figlia Fatima. Fonderanno la setta degli Sciiti, opposta ai Sunniti (islam ortodosso), la maggioranza. Seguirà la nascita di altre sette. Tutto questo spiega la mentalità araba, caratterizzata dalle antiche radici tribali. Maometto provò a riunire le tribù sotto una sola unità sociale. Era in perfetta buona fede, credeva nell’impresa. Si definiva l’ultimo profeta, il messaggero di dio per eccellenza. Maometto (“il lodato”, 570?-632) era un povero cammelliere. Si sistemò sposando Khadigia, una ricca vedova, morta prima del 622, anno, quest’ultimo, della sua emigrazione alla Mecca (egira) e inizio dell’islam (sottomissione), vale a dire della religione islamica. Per ingraziarsi le tribù meccane, si sposò quattro volte, dopo la morte di Khadigia, restando tuttavia legato alla prima di queste quattro, Aisha, la sua sposa bambina. La poligamia araba si spiega con la ricerca di amicizia verso le altre famiglie.

L’impresa di Maometto

Maometto partì da Medina, arrivo a La Mecca, la prese e ritornò a Medina, dove morì dopo una breve malattia. Gli si deve il “Corano” (la lettura salmodiata) composta di sunne (codici di comportamento), da cui sunniti. Notevole la somiglianza del credo maomettano con i testi ebraici e questo perché, nell’area, gli ebrei erano numerosi. Si trattava di discendenti di tribù fuggite dalla Palestina nel corso della dominazione romana. Il Corano, infatti, professa un solo dio al quale il fedele deve sottomettersi pregando, adottando una vita casta, aiutando il prossimo, soprattutto se povero, prepararsi alla prossima fine del mondo, aspettarsi il giudizio universale. Sono previsti il paradiso, l’inferno (il purgatorio non è islamico) e la resurrezione dei corpi. Rispetto al cristianesimo, il messia islamico (l’ultimo profeta, come afferma Maometto) è soltanto un uomo. Nel caso, un uomo trapassato dal messaggio divino e suo fedele notaio per questo miracolo. Nella realtà, Maometto appare un politico molto avveduto e coscienzioso che si serve della religione per scopi sociali. Non lo fu altrettanto per quanto riguarda la sua successione. Non si aspettava di morire così presto. Lasciò una costruzione sociale molto compatta ed entusiasta che, con il pretesto religioso, dilagò nel Medio Oriente e non solo, conquistando vasti territori nel giro di pochi anni.

Maometto fondò di fatto una nuova religione, sganciandosi dalla tutela ebraica e cristiana. Valorizzò l’islamismo: ad esempio, fece cambiare ai fedeli la direzione verso cui pregare, da Gerusalemme alla Ka’ba, (cubo) una costruzione che si trova al centro della Mecca.

Due ortodossie islamiche

Fra le numerose, due sono le più note ortodossie islamiche, quella sunnita e quella sciita. La cosa è possibile perché il Corano è interpretabile, per quanto sia comunicazione divina. L’interpretazione di testi sacri non è nuova: non dimentichiamo che essi derivano da pratiche ermetiche ed esoteriche. Maometto non copiò la Bibbia o il Talmud e neppure il Nuovo Testamento, ma certo prese spunto da testi religiosi classici e adattò i passi alla mentalità araba, senza allontanarsi molto dal tono fiabesco dei testi tribali e pagani tramandati oralmente. Novità, presso gli arabi, fu il richiamo ad una morale rigorosa. La religione andava vissuta, non biascicata e quella monoteista era una vera religione rispetto all’idolatria animistica. Le sunne sono disposte su più piani concettuali e riguardano anche norme pratiche. Altre norme sono allusive, altre ancora da analizzare attentamente per coglierne il significato profondo. Non è escluso che sciiti e sunniti si ritrovassero fieramente divisi per questioni politiche, aggravate dalla nomina, rimandata tre volte, di Alì a califfo (il primo fu Abu Bakr, l’ombra di Maometto). La divisione fra le due sette, per dirla in breve (è sicuramente un semplicismo esasperato), si basa sulla differente interpretazione di alcune sunne e sul sospetto che i primi califfi avessero strappato delle pagine in cui Maometto aveva nominato Alì suo successore. Poi seguì un’altra, notevole, differenza nella individuazione dei personaggi di califfo e di imam: per i sunniti sono sostanzialmente simili, per gli sciiti l’imam è il depositario della parola divina, una sorta di eterno Maometto (infatti l’ultimo imam, il settimo o il dodicesimo a seconda delle sette, si è nascosto e apparirà al momento opportuno), l’unico in grado di capire veramente il Corano e l’unico autorizzato a trasmetterlo (l’imam sunnita è meno rigido). Il califfo era una sorta di governatore, un principe medievale, che applicava il Corano alla lettera, ovvero applicava le sunne relative al suo operato. Essendoci maggioranza sunnita, l’islamismo diventerà formalmente una teocrazia, ma praticamente sarà un sistema pragmatico.

L’impero arabo e sua degenerazione

L’impero arabo arrivò anche in Europa (in Spagna) e fu un bene per la cultura europea (riscoperta di parte della cultura greca classica), ma la sua enorme ampiezza permise governi indipendenti. Si ripresentò l’antico problema tribale, questa volta indifferente alla centralità governativa per le grandi possibilità autonome di accumulazione di ricchezze. A peggiorare la situazione fu l’entrata in scena delle tribù turche, ribelli ad ogni richiamo e bellicose nei confronti degli stessi fratelli musulmani. La popolazione turca era originaria della Mongolia, gli arabi se ne servirono per la grande combattività. Capi capaci e spregiudicati presero iniziative autonome e occuparono terre cacciando gli stessi arabi. Nell’XI secolo presero la Palestina, entrarono in Gerusalemme, annientando secoli di tolleranza religiosa verso i cristiani. Le vecchie dominazioni arabe consentivano (anche se non sempre) pellegrinaggi cristiani in Terra Santa, i Selgiuchidi (così si chiamava la tribù turca occupante Gerusalemme, dal nome del loro condottiero Selgiuc) le impedirono del tutto. Fu questa la causa scatenante le Crociate.

L’islam diventa un fatto privato

Il pragmatismo turco (si pensi all’Impero Ottomano, alla presa definitiva di Bisanzio nel 1453 da parte di Maometto II) emarginò gli insegnamenti del Corano. A certi livelli la religione fu approfondita e analizzata con notevole acribia e se ne ricavarono ispirazioni para-filosofiche conducenti a rilevanti conseguenze speculative e a considerazioni di grande importanza. Ad esempio, presso la speculazione sciita (gli sciiti, in generale, non accettano la dipendenza totale da dio) si arrivò al concetto di libero arbitrio senza alcuna sollecitazione esterna, a dimostrazione della necessità da parte dell’uomo di valorizzare il proprio pensiero e la propria personalità. In questo caso, la religione come spinta verso il libero pensiero, senza denigrazione della fede di partenza. Il libero arbitrio islamico non è necessariamente disgiunto dalla religione, che stima per le suggestioni che sa creare, per i tesori sentimentali che custodisce, per la spiritualità che emana. Ma certo il desiderio di allontanarsi dall’idolatria è forte, nel tempo. È, a differenza di quella occidentale, una evoluzione dall’interno, non è una contrapposizione. Da un punto di vista ideale, questo libero arbitrio particolare è un passo in avanti nella comprensione sensibile di sé: sensibile, non razionale, ovvero oltre la razionalità, quel che si dice “mise en abyme” (collocato, collocarsi, nell’infinito), un esercizio svolto assai bene dal Sufismo, un fenomeno mistico-intellettuale di notevole fascino nell’ambito dell’islam e non soltanto.

Un’occasione sprecata?

Non si deve aver paura di dire che l’islamismo è oggi un sistema più politico che religioso. La religione, presso i musulmani in genere, è molto sentita perché non hanno un altro riferimento. La scolarità è bassa, le tradizioni democratiche non esistono (salvo rare eccezioni), l’individuo è un suddito, non un cittadino. È la cultura occidentale ad incoraggiare cambiamenti, a far intravedere società più evolute, sicuramente meno religiose. Ai musulmani fanatici che vogliono inchini alla purezza della religione islamica si può rispondere che quest’ultima non è stata capace di creare il mondo promesso dal Corano. Maometto non ha sbagliato. Nelle sue parole ci sono esortazioni a emanciparsi dalle vecchie credenze accettate con totale inerzia. L’attività islamica è prima di tutto sentimentale. Maometto voleva il bene della gente, abbracciava qualunque individuo, rispettava il mondo, era tollerante. La sua tolleranza fu adottata e divenne un’arma convincente presso i popoli conquistati. Ma chi venne dopo di lui prese le distanze dai suoi simili, umiliò i sudditi, non fu tenero con gli estranei alla genia araba, finse clemenza, governò dall’alto, fermandosi alla richiesta di tributi (mai troppo alti per non scatenare ribellioni), tradì il Corano, pensò solo al proprio benessere, divise la società in caste, includendo gli stessi arabi nella divisione. Erano tutte cose che Maometto non aveva previsto: un altro profeta tradito. Un altro uomo saggio estraneo agli uomini. Seguendolo, sarebbe stato facile onorare le sue raccomandazioni e comprenderle per seguirle meglio, assumerle dentro di sé, sino a renderle parte del proprio essere e onorarle in maniera diretta. Un passaggio graduale, da uomo succubo di un dio sconosciuto, a uomo consapevole delle proprie virtù, morali e materiali. Maometto, uomo e non dio, ha fornito un’occasione interessante, evidente come nessuna, di sviluppo della dignità umana. Bisognerebbe tenerlo presente nella maniera più logica.

Dello stesso autore:

- Scrittori del '900 (e dintorni)

- Poesie innate, 2013, Abelbooks

- L'amore degli amori, 2013, Abelbooks

- Avventure sventurate, 2013 Abelbooks

- Fatti e misfatti, 2011, Prospettiva Editrice

- La rivoluzione cristiana, 2010 Prospettiva Editrice

- Dentro la storia, 2010, Mjm Editore

- Variazioni sul tema, 2009 Prospettiva Editrice

- Magazzino 51 (ebook), Note a margine, Notte senza fine, Poesie per un attimo (Novantuno Virgole su un Punto)

- Dentro la pittura, ed. Abel (ebook)

- Il problema dell'equilibrio, ed. Abel (ebook)

Vedi anche Studio sull'Islam (pdf) - Al Minbar - Islam e democrazia - Islam europeo? - Arcipelago Islam