|

|

LA QUESTIONE DEL NATALEMITI E LEGGENDE DI QUESTA FESTIVITA' |

|

ICONA DELLA NATIVITA'

![]()

Lo schema della composizione di tale icona russa risale ai secoli III - IV. L'iconografo russo, Andrej Rublev, che la dipinse a Mosca, intorno al 1420, ha suddiviso le diverse scene in tre fasce orizzontali che si ordinano intorno al centro dell'immagine, costituito dalla figura di Maria e del Cristo neonato.

Il paesaggio che fa da sfondo alla scena della natività, nelle icone bizantine e slave, è roccioso e brullo, quasi tutto occupato da una grande montagna, a significare che il messia è nato in un mondo arido e freddo e quindi ostile. Lo stile a balze della prospettiva bizantina qui è molto evidente.

Dalla montagna o comunque dalla parte alta dell'icona, un fascio di luce che comprende in sé la stella che guida i Magi, scende come per illuminare l'oscurità della caverna che si apre nel centro della montagna, e si suddivide in tre raggi che intendono manifestare il dio uno e trino.

Sempre in alto si scorgono i re magi, a cavallo, che rappresentano i giusti che, pur estranei al popolo di Israele, saranno compresi nel nuovo regno messianico. La tradizione iconografica attribuisce loro come caratteristica costante un aspetto giovanile, adulto e senile, riproducendo in una unica sintesi visiva le tre età dell’uomo.

La stessa grotta si staglia scura e buia come fosse un inferno dove splende la luce della salvezza. Dentro la grotta vi è un bambino il cui corpo ha le proporzioni di quello di un adulto, ed è avvolto come se fosse già morto e sepolto in una mangiatoia a forma di tomba. Il neonato ha la testa sull’asse verticale individuato dal raggio della stella.

Dentro la grotta due simboli ricavati dai vangeli apocrifi: il bue e l'asino (in realtà un cavallo, perché l'asino in Russia era sconosciuto). Secondo gli autori cristiani raffigurano la parola del profeta Isaia: “Il bue conosce il suo proprietario e l’asino la greppia del suo padrone; Israele invece, non comprende, il mio popolo non ha senno” (Is 1,5) e simboleggiano quindi i Gentili.

Maria spicca per le sue proporzioni ed è collocata al centro della scena, distesa nel riposo, come ogni donna che ha dato alla luce il figlio - una posizione che serve a sottolineare il realismo dell'incarnazione - ma ha lo sguardo mesto, preoccupato, rivolto non verso il bambino, ma verso il destino di dolore che attende lei e lo stesso figlio, o comunque rivolto verso i pastori, simbolo dell'umanità non in grado di capire la venuta del messia, a differenza degli angeli, le cui proporzioni sono di molto superiori a quelle dei pastori, pur essendo sullo stesso asse (in altre icone però ha lo sguardo rivolto verso Giuseppe). Maria è distesa su di un manto rosso fuoco, intessuto d'oro, simbolo del sangue e della vita, mentre la forma a mandorla simboleggia lo spirito. Gli altri personaggi sono sistemati a raggiera. Le classiche tre stelle sul suo manto regale rappresentano la verginità prima, durante e dopo il parto, secondo la tradizione cristiana.

Giuseppe è seduto, appare in preda a tristi e angosciosi pensieri, che gli vengono suggeriti da un demone travestito da pastore: sono i pensieri relativi alla legittimità del figlio che gli è appena nato, in quanto lui è convinto di non esserne il padre. I vangeli apocrifi si dilungano dettagliatamente sui dubbi e sulle reazioni incredule di Giuseppe davanti al concepimento di Maria, e anche il vangelo di Matteo lo dipinge mentre è in preda all’incertezza (Mt 1,19).

La tradizione dà al pastore–diavolo il nome di Tirso (thirsos), che è anche il nome del bastone di Dioniso, dei satiri e delle baccanti, che non fu capace di germogliare, tant'è che le parole del pastore sarebbero: "Come questo bastone non può produrre fronde, così un vecchio come te non può generare e d'altronde una vergine non può partorire".

Al suo fianco però viene dipinto un alberello germogliato, che rappresenta la profezia di Isaia: "Un rampollo nascerà dal tronco di Jesse, un virgulto spunterà dalle sue radici"(11,1s.), la quale, tra l'altro, si rifaceva alla verga secca e scortecciata di Aronne che poté germogliare (le allusioni alla procreazione sono evidenti).

Delle due donne intente a prestare le prime cure al neonato, una - secondo gli apocrifi - fu punita dal cielo che le inaridì la mano, avendo dubitato della castità di Maria; secondo altre tradizioni sarebbe la levatrice Salome.

Secondo il Libro armeno dell'infanzia la donna che tiene in braccio il bambino è addirittura Eva la progenitrice, reintegrata nella sua antica dignità per la venuta del messia. Il suo gesto è prefigurazione del battesimo, sacramento in cui il discendere nell’acqua ed il risalirne simboleggia la discesa agli inferi e l’uscita da questi (Rm 6,1-4). La piccola vasca ha la forma di un fonte battesimale e l'acqua che cola dalla brocca brilla come l'oro.

Infine in tutta la scena ricorrono elementi vegetali e animali: alberi e arbusti, pecore e agnelli, talvolta un cane. Tutti hanno lo sguardo rivolto verso l’alto come i pastori. Essi esprimono lo stupore del creato in quel momento prodigioso, così come viene descritto in un brano tra i più poetici dei vangeli apocrifi, il protovangelo di Giacomo:“Io, Giuseppe, cercavo di camminare e non mi muovevo. Guardai verso il cielo e vidi che era immobile e verso l’aria e vidi che era piena di stupore e gli uccelli del cielo fermi nel loro volo. E vidi che sopraggiungevano delle pecore e le pecore restarono immobili. E guardai verso la riva del fiume e vidi dei capretti e la loro bocca piegata sull’acqua e non bevevano. E tutto, in un momento, riprese il suo corso normale.”

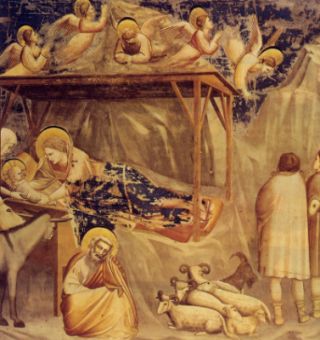

Come si può notare dall'affresco di Giotto, Natività, presso la Cappella degli Scrovegni (Padova), sono scomparsi tutti i riferimenti di significato teologico presenti nell'icona classica del mondo slavo-bizantino, e l'avvenimento storico del natale del Cristo è stato ridotto a fenomeno naturale: la nascita di un bambino, in cui l'importanza dei protagonisti umani si confonde con quella degli animali, all'interno di un contesto spaziale il cui significato non va oltre le pareti che lo delimitano.

Le icone del Natale

Vaccarella Angelo, ed. Paoline Editoriale Libri