LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE |

LE LINGUE INDOEUROPEE

Un populu diventa poviru e servu quannu ci arrobbanu a lingua (I. Buttitta)

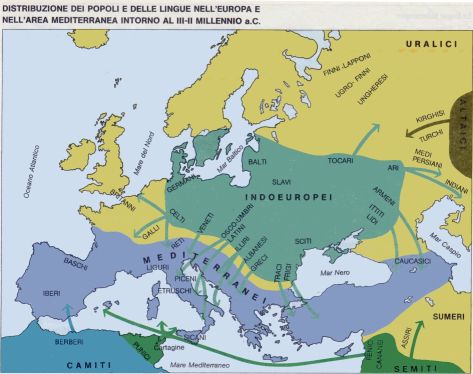

La migrazione indoeuropea

Molte parole della nostra lingua italiana provengono dal latino, ma sarebbe più esatto dire che provengono da una lingua ancora più antica, di cui non abbiamo alcun documento scritto: l’indoeuropeo, che non era parlato da un popolo particolare, ma da un insieme di popoli, detti anche, secondo una certa tradizione biblica andata in disuso, “giapeti” (da Jafet, uno dei figli di Noè).

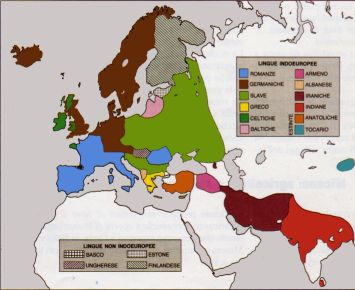

Tutti i linguaggi parlati attualmente in Europa, Persia e India provengono dall'Indoeuropeo. Le uniche eccezioni sono costituite dal finlandese, estone e ungherese (gruppo ugro-finnico), poi vi è il basco, un'isola linguistica le cui origini restano oscure.

Gli indoeuropei si spostarono da una zona dell’Europa centro-meridionale, a nord del Mar Nero, tra il Danubio e il Volga, in successive migrazioni, a partire dalla fine del III millennio a.C. (periodo eneolitico). Una parte di queste tribù raggiunse l’Europa occidentale, un’altra s’insediò in Persia e un’altra ancora in India (Arii).

Quelle giunte in Europa occidentale si suddivisero così: Ittiti e Greci in Asia Minore e Grecia intorno al 2000 a.C.; intorno al 1300 a.C. i Germani si trasferiscono nel nord Europa, inclusa la Scandinavia e l’arcipelago britannico; i Celti invece sfiorarono le Alpi, lasciando in Italia un certo contingente, mentre il resto proseguì verso le coste dell’Atlantico e in nord Europa.

Anche i cosiddetti "Popoli del mare", che tra il 1350 e il 1250 a.C. invasero il Vicino Oriente (ivi inclusi i Dori che occuparono la Grecia nel 1200 a.C.), sono di origine indoeuropea.

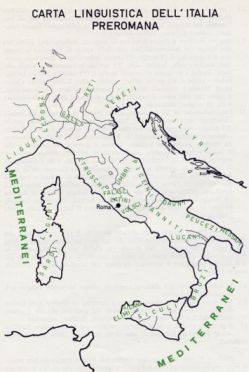

In particolare tra il XVII e il IX sec. a.C. arrivarono nella penisola italica le seguenti popolazioni indoeuropee:

- a nord Leponzi e Celti (chiamati anche Galli) e i Veneti; al centro adriatico i Picenti; al centro tirrenico i Latini; al centro gli Osco-Umbri, i cui dialetti si dividono in: a) umbro (Umbri e Volsci); b) sabellico (popolazioni abruzzesi, tra il Sannio e l'Umbria, i cui dialetti si sovrapposero a stirpi preesistenti di Ausoni ed Enotri); c) osco (Sanniti, che occupavano parte della Campania, della Lucania e dell'odierna Calabria, allora chiamata Bruzio); (1)

- a sud invece gli Iapigi (suddivisi in Apuli, Dauni, Peucezi, Messapi, Sallentini e Calabri) e in Sicilia i Siculi.

Questi popoli, fondendosi con le popolazioni locali già stanziate, ebbero la meglio sul piano linguistico. Ondate di indoeuropei si sono riversate in Italia almeno sino al 500 a.C.

I motivi di questa imponente migrazione non sono noti, ma non è da escludere un serio conflitto con le prime civiltà urbanizzate e schiavistiche sviluppatesi in Mesopotamia. Gli indoeuropei erano tecnologicamente meno evoluti degli Egizi e dei Babilonesi.

(1) I confini del Sannio sono sempre stati incerti. Si tratta comunque di una zona compresa fra Abruzzo, Molise, Campania, Lucania e Puglia.

Linguaggi delle popolazioni indoeuropee

Gli studiosi del XIX sec. dedussero l’evolversi di questo grande fenomeno migratorio sulla base di molte somiglianze linguistiche presenti tra i Persiani, gli Indiani, i Greci, i Latini, gli Slavi, i Germanici, gli Scandinavi, i Celti e gli Iberici.

Le somiglianze sono a questi livelli:

- fonetico (suoni comuni per consonanti, vocali e dittonghi);

- morfosintattico (comune la flessione o declinazione di nomi, aggettivi, pronomi e verbi, con l'aggiunta, alla radice delle parole, di prefissi, suffissi e desinenze);

- lessicale (qui le maggiori concordanze nei vocaboli di natura religiosa, alimentare, familiare, abitativa, oggettistica, nell'abbigliamento e nei nomi degli animali).

Basta guardare p.es. la parola “madre”, che in sanscrito (2) si dice “màta”, in latino “mater”, in greco antico “méter”, nello slavo antico “mati”, nell’irlandese antico “màthir”, nell’armeno “mayr”, nell’iranico “màdar”, fino agli attuali “mère” (francese), “madre” (italiano e spagnolo), “mutter” (tedesco), “mother” (inglese)…

Le lingue di questi popoli vengono dette “flessive”, appunto perché le parole sono raggruppate per categorie grammaticali; a radici comuni si uniscono prefissi e suffissi; indicatori diversi segnano i mutamenti di genere, numero, caso, tempo… Non hanno nulla a che fare con le lingue cosiddette “isolanti”, formate da monosillabi invariabili, le cui funzioni grammaticali risultano dal posto che ogni monosillabo occupa nella frase, come p.es. nel cinese. E sono differenti anche dalle lingue cosiddette “agglutinanti”, quelle che uniscono a una radice uno o più elementi diversi, ognuno dei quali ha un solo significato, come avviene p.es. nel turco, nell’ungherese, nel lappone e nelle lingue degli antichi mongoli.

La flessibilità delle lingue indoeuropee (dovuta probabilmente proprio agli spostamenti delle popolazioni), unita alla semplificazione della scrittura ottenuta per mezzo dell’alfabeto fonico (una conquista fenicia), ha permesso la loro diffusione in quasi tutto il mondo.

Le principali lingue indoeuropee, suddivisibili per grandi gruppi linguistici, sono state le seguenti:

- l'Indiano (nelle sue forme antiche del Vedico e del Sanscrito, che hanno poi prodotto l'Hindi, il Bengalese, il Singalese e il Panjabi),

- l'Iranico (nelle forme dell'antico Persiano, Avestico, Medo e Scitico, che ha poi dato origine al moderno Persiano, al Curdo e all'Afghano),

- l'Armeno e l'Ittito (in Asia Minore),

- il Tocarico (parlato nel Turkestan orientale),

- il Tracio e il Frigio (lingue poco documentate),

- lo Slavo ha dato origine a tutte le moderne lingue slave: russo, bielorusso, ucraino, bulgaro, macedone, serbo-croato, sloveno, slovacco, ceco e polacco,

- il Baltico ha formato l'antico Prussiano, il Lituano e il Lettone,

- il Germanico ha dato origine al Gotico (Germanico orientale), Islandese, Norvegese, Svedese, Danese (Germanico settentrionale), Tedesco, Inglese, Olandese, Fiammingo e il Frisone dei Paesi Bassi (Germanico occidentale),

- il Celtico, l'Osco-Umbro, il Latino e il Greco verranno trattati nel paragrafo successivo, in quanto attinenti alle parlate italiche.

(2) Fino a tutto il XVIII sec. si pensava che il sanscrito fosse la lingua madre di tutte le lingue indoeuropee.

Lingue indoeuropee presenti nella penisola italica

Celtico o Gallico

I Galli, appartenenti a popolazioni celtiche, furono quelli che si spinsero più degli altri verso occidente; attraversato il Reno, occuparono la Francia e verso l'800 a.C. entrarono in Italia, stabilendosi dapprima nella pianura padana (dove spodestarono Liguri ed Etruschi, e in parte Veneti e Umbri), poi nelle Marche, con qualche scorreria (ben nota quella del 390 a.C.) fino a Roma e in Campania.

La cosiddetta "Gallia Cisalpina" (pianura padana) era costituita da diverse tribù celtiche: Insubri, Boi, Cenomani ecc. Le loro lingue scomparvero completamente dopo la conquista romana.

Verso occidente vennero in contatto con gli Iberi, che abitavano la Spagna, costituendo le popolazioni cosiddette "celtibere". Penetrarono anche nelle isole britanniche. Altri gruppi invece giunsero in Grecia e nella penisola anatolica (Turchia), dove fondarono il regno dei Galati, rimasto indipendente fino al 25 a.C.

Le lingue dei Celti insulari sono rimaste vive ancora oggi: quelle del gruppo Gaelico (irlandese, scozzese, dialetto dell'isola di Man) e quelle del gruppo Britannico (gallese, cornovagliese e bretone, quest'ultimo anche in Bretagna).

Paleoveneto

E la lingua degli Euganei (detta anche Venetico, perché presente nel Veneto e nella Venezia-Giulia), che si fuse con quella, anch'essa indoeuropea, dei Reti, residenti nella regione di Verona. Il Retico, partendo dal lago di Como, si estendeva nel Trentino, nell'Alto Adige e oltre.

Latino

Quando i Latini giunsero alle foci del Tevere incontrarono gli Etruschi e i Falisci (dialetto parlato a Falerii, città etrusca, ove oggi sorge Civita Castellana). Alcuni studiosi però ritengono che il falisco sia indoeuropeo perché troppo affine al latino.

Il latino non fu mai in grado di soppiantare il greco dell'Italia meridionale, anzi, per molti versi, ne restò affascinato e lo adottò come seconda lingua. Man mano comunque che Roma s'imponeva su tutta la penisola, il latino finì col prevalere su tutte le altre lingue pre-romane, soprattutto nella scrittura.

Dal Latino provengono anche le lingue neo-latine o romanze: Italiano, Sardo, Ladino, Friulano, Dalmatico, Istriano, Francese, Provenzale (o Occitano), Franco-Provenzale (o Arpitano), Spagnolo, Catalano, Portoghese e Rumeno.

Umbro

Tra il Tevere e la Nera, gli Umbri, di origine indoeuropea, furono ben presto sopraffatti dagli Etruschi, da cui presero la scrittura, per poi sostituirla col latino dopo la dominazione romana. Molto importanti, anche sul piano linguistico, sono le loro Tavole Iguvine, che probabilmente si sono conservate, dopo l'occupazione romana, solo perché vi furono aggiunte le res gestae di Augusto.

Osco

L'osco, il più meridionale dei dialetti italici, fu la lingua degli antichi Sanniti, che si parlava però anche in Campania, Lucania, Calabria e dai Mamertini di Messina.

Piceno

Questa lingua fu portata in Italia dai Picenti e dai Pretuzi (gruppo osco-umbro), che si sovrapposero ai più antichi abitanti della regione marchigiana, i Piceni, popolo non indoeuropeo.

Messapico

Il messapico era una varietà illirica di una lingua parlata da popolazioni indoeuropee residenti nelle coste dalmate e che fu adottata da popoli pre-greci e pre-romani (Messapii, Iapigi, Salentini, Peucezi) giunti in Italia intorno al 1000 a.C. e stabilitisi soprattutto nelle Puglie. Sono presenti non poche somiglianze con l'odierno albanese.

Greco

La colonizzazione greca dell'Italia meridionale e delle sue isole (e, se vogliamo, di buona parte dell'Adriatico) ebbe inizio nell'VIII sec. a.C. (Magna Grecia, detta così per le numerose colonie fondate: Napoli, Taranto, Ancona, Agrigento, Siracusa ecc.). I dialetti ellenici appartenevano al ceppo dorico. Resistettero lungamente alla romanizzazione, tanto che ancora oggi nella Calabria meridionale e in terra d'Otranto si parla greco. Il latino assimilò moltissimi vocaboli da questa lingua.

Le popolazioni proto-italiche

Le popolazioni locali che gli indoeuropei trovarono in Italia, oggi vengono classificate in due macro-categorie: l’homo mediterraneus e l’homo alpinus, che s’insediarono circa un milione di anni fa, in pieno paleolitico, che, come noto, in Europa si concluse circa 10000 anni fa, con la fine dell'ultima glaciazione (Würm), quando la nascita e lo sviluppo del Mesolitico (10000-6000 a.C.) indicò il ritiro definitivo dei ghiacciai scandinavi. Dopodiché fu la volta del neolitico, quando gli uomini, da cacciatori-raccoglitori si trasformarono in allevatori-agricoltori e tessitori.

Queste popolazioni, quando s'incontrarono con quelle indoeuropee, conoscevano già il rame e vivevano prevalentemente in villaggi formati da abitazioni edificate su palafitte, che durarono sino all'età del ferro, quando si sviluppò la civiltà villanoviana (intorno al 1000 a.C.), che determinò la formazione di grossi villaggi, da cui più tardi emersero le città etrusche di Bologna, Mantova, Spina, Adria, Populonia, Vetulonia, Volsci, Tarquinia, Cerveteri, Veio, Volterra ecc.

I popoli proto-italici che parlavano una lingua mediterranea furono gli Etruschi, i Piceni, i Reti, i Liguri, i Sicani, i Sardi, i Punici e altri ancora. Di queste lingue non sappiamo quasi nulla poiché il latino vi si impose con forza, assumendo parole ed espressioni linguistiche native che potevano tornargli utile. Probabilmente soltanto dell'etrusco è rimasto qualcosa di significativo perché di tutte le popolazioni proto-italiche, gli Etruschi furono i più difficili da sottomettere da parte di Roma.

I Latini fondarono Roma, secondo la tradizione, nel 753 a.C., ma il loro insediamento agricolo-pastorale, presso le foci del Tevere, risale a circa il 1300 a.C. Essi appresero l'alfabeto dagli Etruschi, che facevano da intermediari tra Roma e il mondo ellenico.

Linguaggi delle popolazioni proto-italiche mediterranee

Dialetto paleo-ligure

Originariamente i Liguri erano stanziati sulla costa tirrenica tra Marsiglia e l'attuale Liguria, ma anche in Corsica, in alcune parti del Piemonte e della Lombardia. Erano giunti dall'Africa durante il neolitico, dopo aver oltrepassato Spagna e Francia. Successivamente il loro territorio si ridusse a causa dell'invasione dei Celti indoeuropei (Galli) a nord e degli Etruschi a sud. Quindi il ligure moderno è una varietà dialettale gallo-italica.

Etrusco

Sull'origine etnico-geografica e sul linguaggio permangono varie perplessità, ma è accreditata la tesi che provengano da alcuni territori del Mediterraneo orientale (forse la Lidia). La scrittura infatti ha caratteri di origine greca, anche se il lessico e la struttura morfosintattica sono poco affini alle lingue indoeuropee. Stanziatisi tra il Tevere, la Toscana e gran parte dell'Emilia, fino a Mantova e altre zone del nord Italia, gli Etruschi furono spinti a sud dai Celti e a nord dai Latini, ma per un periodo abbastanza lungo dominarono nella stessa Roma.

Dialetti siciliani

Non sappiamo quasi nulla del linguaggio degli antichi Sicani (gli antichi abitanti della Sicilia occidentale, rimasti indipendenti fino alla colonizzazione cartaginese) e degli Elimi (stanziatisi nell'estremità occidentale dell'isola, spesso alleati dei Cartaginesi contro le colonie greche, ma già scomparsi nel IV sec. a.C.).

Dialetti sardi e punici

La Sardegna fu abitata nel tardo neolitico (età del ferro) da popolazioni mediterranee nuragiche che commerciavano con Micenei, Minoici, Fenici ed Etruschi, lungo rotte che attraversavano il mar Mediterraneo dalla Spagna alle coste libanesi. Verso il 537 a.C., in una scontro armato con i Greci, gli Etruschi ottennero la Corsica e i Cartaginesi la Sardegna. Quest'ultima fu poi occupata dai Romani nel 238 a.C., subito dopo la prima guerra punica, che scoppiò a causa della presenza cartaginese in Sicilia.

I Cartaginesi parlavano il Punico, lingua semitica proveniente dal fenicio, molto usato in Nord Africa, in Sardegna e in numerose isole del Mediterraneo.

Fonti

-

Gli indoeuropei e le origini dell'Europa

Villar Francisco, 2008, Il Mulino -

La linguistica indoeuropea. Storia, problemi e metodi

Lehmann Winfred P., 1999, Il Mulino - Le lingue indoeuropee, 1997, Il Mulino

-

Introduzione alla linguistica indoeuropea

Szemerényi Oswald, 1985, Unicopli - Studi indoeuropei, 1985, Giardini

- Problemi di lingua e di cultura nel campo indoeuropeo, 1983, Giardini

-

Le lingue indoeuropee

Milizia Paolo, 2002, Carocci -

Le lingue indoeuropee

Pisani Vittore, 1979, Paideia -

Introduzione alla teoria dell'indoeuropeo

Porzio Gernia M. Luisa, 1978, Giappichelli -

I dialetti indoeuropei

Bonfante Giuliano, 1976, Paideia - Indoeuropeo e protostoria. Atti del III Convegno internazionale di linguisti, 1961, Paideia

-

Le lingue indoeuropee. Saggio di geografia linguistica

Pavanati Bettoni Carla, 1992, Arcipelago Edizioni -

Introduzione alla lingua e alla cultura degli Indoeuropei

Campanile Enrico; Comrie Bernard; Watkins Calvert, 2005, Il Mulino -

L'origine delle lingue indoeuropee. Struttura e genesi della lingua madre

del sanscrito, del greco e del latino

Rendich Franco, 2007, Palombi Editori -

La ricostruzione della cultura indoeuropea

Campanile Enrico, 1990, Giardini -

Lezioni di indoeuropeistica con particolare riguardo alle lingue classiche

(sanscrito, greco, latino, gotico)

Cavazza Franco, 2011, ETS -

Lezioni di indoeuropeistica con particolare riguardo alle lingue classiche

(sanscrito, greco, latino, gotico). Bibliografia dei volumi III/1/1 e

III/1/2

Cavazza Franco, 2011, ETS -

Lezioni di indoeuropeistica. Con particolare riguardo alle lingue classiche

(sanscrito, greco, latino, gotico). Vol. 2: La teoria della radice

indoeuropea. La teoria delle laringali.

Cavazza Franco, 2004, ETS -

Lezioni di indoeuropeistica. Con particolare riguardo alle lingue classiche

(sanscrito, greco, latino, gotico). Vol. 3

Cavazza Franco, 2007, ETS -

Lezioni di indoeuropeistica. Con particolare riguardo alle lingue classiche

(sanscrito, greco, latino, gotico). Vol. 1

Cavazza Franco, 2000, ETS -

Dizionario etimologico comparato delle lingue classiche indoeuropee.

Dizionario indoeuropeo (sanscrito-greco-latino)

Rendich Franco, 2010, Palombi Editori -

Prospettive indoeuropee

Locchi Giorgio, 2010, Settimo Sigillo-Europa Lib. Ed - La

favola dell'indoeuropeo

Semerano Giovanni, 2005, Mondadori Bruno -

L'ideologia tripartita degli indoeuropei

Dumézil Georges, 2003, Il Cerchio -

Nomi e numi. Lineamenti di antichità indoeuropee

Minguzzi Edi, 2000, CUEM -

Basco ed etrusco. Due lingue sottoposte all'influsso indoeuropeo

Canuti Massimiliano, 2008, Fabrizio Serra Editore -

L'etrusco, lingua dall'Oriente indoeuropeo

Magini Leonardo, 2007, L'Erma di Bretschneider -

Le sorti del guerriero. Aspetti della funzione guerriera presso gli

indoeuropei

Dumézil Georges, 1990, Adelphi -

I guerrieri-lupo nell'Europa arcaica. Aspetti della funzione guerriera e

metamorfosi rituali presso gli indoeuropei

Sighinolfi Christian, 2004, Il Cerchio -

Matrimoni indoeuropei

Dumézil Georges, 1984, Adelph - Le lingue indoeuropee di frammentaria attestazione. Die indogermanischen Restsprachen. Atti del Convegno (Udine, 22-24 settembre 1981), 1983, Giardini

- Trattato di antropologia del sacro. Vol. 2: L'Uomo indoeuropeo e il sacro, Massimo

SitiWeb