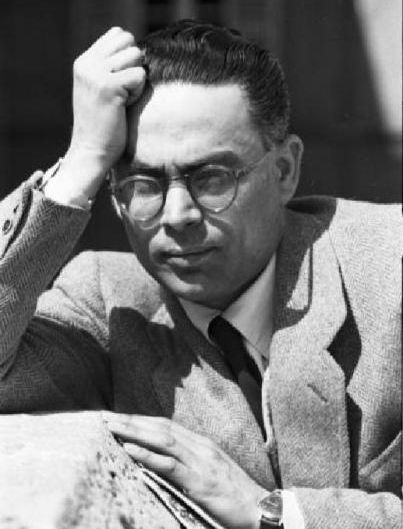

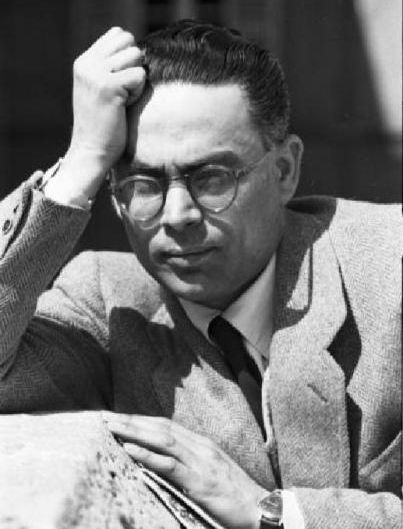

Il brio di Leonardo Sinisgalli

|

|

Son queste le nostre speranze Chi si perde di coraggio,/chi muore di paura?/Davanti a noi si apre un tempo /di grande avventura. /Teniamoci pronti per un lungo viaggio. /Forse il Saggio si duole ora /d'averci lasciato così indietro, /un po' deboli, un po' persi. /Ma accorcerà le distanze, /ci porterà per mano /in giro per l'universo./Sono queste le nostre speranze. * E’ una poesia che dice molte cose del suo autore: Leonardo Sinisgalli (1908-1981). Soprattutto un’eterna attesa salvifica, figlia di aspettative infantili proprie di un ambiente fortemente religioso, vuoi in modo diretto, vuoi in modo indiretto. Il poeta fu strappato dall’infanzia con il pretesto della sua intelligenza da razionalizzare. Uno strappo insanabile per il suo mondo interiore. Immaginiamo all’epoca il passaggio rapido, si direbbe brutale, da un ambiente contadino, chiuso da secoli d’isolamento protettivo per i suoi membri, a un ambiente cittadino fatto di istituzioni al servizio di un sistema assai poco sociale. Sinisgalli passò da Montemurro, in Basilicata, a Caserta, quindi a Benevento, infine a Roma con un mostro sacro della geometria quale era Levi-Civita. Matematica e geometria sono salvezze per Sinisgalli. Sono riferimenti ai quali vorrebbe portare la poesia, i sentimenti. Non è una diminuzione spirituale, bensì un’elevazione scientifica. La poesia come la matematica, il pensiero come il sentimento: ragionare e ordinare i sentimenti non secondo dettami materialistici, utilitaristici, ma rispettando e onorando il tutto. Il sistema, intanto, non sta a guardare. Vuole Sinisgalli, ne vuole sfruttare il talento, le idee: egli, dopo essere diventato ingegnere e dopo aver pubblicato poesie, vincendo diversi premi, viene chiamato da Adriano Olivetti, che lo fa responsabile dell’ufficio tecnico di pubblicità (siamo nel 1938). Per la verità, Adriano Olivetti è un nemico del sistema tradizionale. La sua Olivetti vuole essere l’esempio di un capitalismo nuovo, più attento all’uomo che al profitto immediato. E’ il capitalismo illuminato, costretto tuttavia a fare i conti con il capitalismo non illuminato che lo accerchia. Olivetti è un’isola felice per poco tempo. Sinisgalli conoscerà altre avventure industriali e, dinamicissimo, si presterà, con fortuna, a curare trasmissioni radiofoniche, fra cui il “Teatro dell’usignolo”: cose che esaltano la sua voglia di fare, ma che deprimono il suo estro poetico. Eccezione sono le poesie di “Furor marthematicus” (1944) e “Horror vacui” (1945). L’industria (automobilistica, aerea) lo rivorrà. Sarà lui ad inventare il nome “Giulietta” per la fortunata serie dell’Alfa Romeo. Intanto un po’ di pace gli giunge dalla conoscenza di Giorgia de Cousandier, molto amata da Trilussa, che sposerà nel 1969. Sinisgalli troverà il tempo di fondare anche delle riviste culturali, adottando sempre la formula scienza insieme a poesia. Fra di esse, memorabile è “La civiltà delle macchine” uscita per sei anni (dal 1953 al 1959). Molti i suoi libri di poesie, qualcuno di racconti, di memorie, dei saggi. Sostanzialmente, per quanto riguarda le prose, delle considerazioni sulla difficoltà di vivere e sull’altra, più complessa, di essere, di esistere. Sinisgalli non si piange mai addosso, non avanza soluzioni, non filosofeggia, sta sempre ancorato alla sua realtà ultima, costitutiva, che è quella del contadino lucano, isolato per secoli dal resto del mondo e da secoli costretto alla sopravvivenza morale e materiale con mezzi risicati. La questione dei mezzi risicati, di natura morale, non si riferisce certo a deficienze innate, bensì a consapevolezze essenziali, vissute senza intermediazioni accademiche, che richiedono una enorme capacità di resistenza e di reazione opportuna. Solitamente questa reazione si risolve nel fatalismo, con Sinisgalli si risolve invece in un lamento sommesso sollecitato da una sensibilità forse eccessiva rispetto ai riscontri auspicati. Invecchiando, il nostro poeta accettò anche la soluzione dell’ironia, perdendosi, o meglio ritrovandosi, nel disincanto, ma trattenendo sempre, sottotraccia, per pudore, la speranza di veder spuntare all’orizzonte una salvezza. Niente di banale, intendiamoci, semmai qualcosa di speciale, di molto speciale: di umano e straumano allo stesso tempo. |

Dello stesso autore:

Testi di Leonardo Sinisgalli