LE AVVENTURE DELL'AUTOBIOGRAFIA

quando la vita è un romanzo

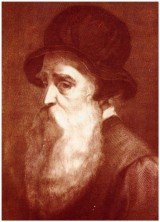

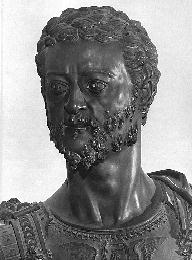

Benvenuto Cellini (1500-1571)

Testimone di una vita avventurosa cosparsa di eventi rocamboleschi e drammatici, ma nello stesso tempo dedita al grande successo della sua attività di scultore e orafo, Benvenuto Cellini tesse, nel racconto della Vita (1558-1566), un dialogo avvincente con il lettore.

| Il racconto del sacco di Roma (1527) durante il quale il Cellini svolge la sua attività di artigliere per le truppe del papa, i drammatici episodi dei due omicidi (1534 e 1540) cospargono il testo autobiografico del sangue e delle tinte fosche di una cronaca cinquecentesca, ma riscattano il suo autore nella descrizione della fusione della statua del Perseo (1549) avvenuta sotto gli auspici di una potente ispirazione. |

|

Dedito nello stesso tempo alla redazione dei Trattati dell’orificeria e della scultura (1568), il Cellini regala al lettore contemporaneo pagine avvincenti nella narrazione della fuga da Castel Sant’Angelo (1538) o nel ritrovamento ad Arezzo della statua etrusca della Chimera.

La Vita del Cellini (1558-1566) è la storia di un individuo eccezionale, perché caratterizzata tanto dal ricordo delle imprese scultoree, come la fusione della statua del Perseo, quanto dalla descrizione degli aspetti vitali, edonistici, quando non beffardi della sua esistenza.

|

In qualche modo la scrittura della Vita, anche se sarebbe meglio chiamarla dettatura, perché fu dettata ad un garzone di bottega, si presenta come un surrogato dell’attività artistica in un momento di pausa delle committenze. Sebbene vada inserita nel contesto delle biografie artistiche, inaugurato dalle Vite vasariane, fra le quali spicca quella grandiosa di Michelangelo, l’autobiografia del Cellini introduce, con le rivendicazioni di valore e di stirpe, elementi ed intrecci di novella che permettono l’emergere del carattere audace, avventuroso, beffardo del loro protagonista, assimilabile appunto a quello di un eroe picaresco. |

La Vita del Cellini, amata dal Goethe, il poeta tedesco autore del famoso Viaggio in Italia, dovette aspettare il 700 e precisamente il 1728 per essere pubblicata.

Cellini, La vita, 1

Di già era quasi cessata la peste, di modo che quelli che si ritrovavono vivi molto allegramente l'un l'altro si carezavano. Da questo ne nacque una compagnia di pittori, scultori, orefici, li meglio che fussino in Roma; e il fondatore di questa compagnia si fu uno scultore domandato Michelagnolo.

|

Questo Michelagnolo era sanese, ed era molto

valente uomo, tale che poteva comparire in fra ogni altri di questa professione, ma sopra

tutto era questo uomo il più piacevole e il più

carnale

che mai si cognoscessi al mondo. Di questa detta compagnia lui era il più vecchio, ma sì bene il più giovane alla valitudine del corpo. Noi ci ritrovavomo spesso insieme; il manco si era due volte la settimana. Non mi voglio tacere che in questa nostra compagnia si era Giulio Romano pittore e Gian Francesco, discepoli maravìgliosi del gran Raffaello da Urbino. |

Essendoci trovati più e più volte insieme, parve a quella nostra buona guida che la domenica seguente noi ci ritrovassimo a cena in casa sua, e che ciascuno di noi fussi ubbrigato a menare la sua cornacchia, ché tal nome aveva lor posto il ditto Michelagnolo; e chi non la menassi, fussi ubbrigato a pagare una cena attutta la compagnia.

|

Chi di noi non aveva pratica

di tal donne di partito, con non poca sua spesa e

disagio se n'ebbe approvvedere, per non restare a quella

virtuosa cena svergognato. lo, che mi pensavo d'essere provisto bene per una giovane molto bella, chiamata Pantassilea, la quali era grandemente innamorata di me, fuì forzato a concederla a un mio carissimo amico, chiamato il Bachiacca, il quali era stato ed era ancora grandemente innamorato di lei. |

In questo caso si agitava un pochetto di amoroso isdegno, perché veduto che alla prima parola io la concessi al Bachiacca, parve a questa donna che io tenessi molto poco conto del grande amore che lei mi portava; di che ne nacque una grandissima cosa in ispazio di tempo, volendosi lei vendicare della ingiuria ricevuta da me; la qual cosa dirò poi al suo luogo.

Avvenga che l'ora si cominciava a pressare di appresentarsi alla virtuosa compagnia ciascuno con la sua cornacchia, e io mi trovavo senza e pur troppo mi pareva fare errore mancare di una sì pazza cosa; e quel che più mi teneva si era che io non volevo menarvi sotto il mio lume, in fra quelle virtù tali, qualche spennacchiata cornacchiuccia; pensai a una piacevolezza per acrescere alla lietitudine maggiore risa.

| Così risolutomi, chiamai un giovinetto de età dì sedici anni, il quale stava accanto a me: era figliulo di uno ottonaìo spagnuolo. Questo giovíne attendeva alle lettere latine ed era molto istudioso. Avea nome Diego: era bello di persona. meraviglioso di color di carne: lo intaglio della testa sua era assai più bello che quello antico di Antino e molte volte lo avevo ritratto; di che ne aveva aùto molto onore nelle opere mie. Questo non praticava con persona, di modo che non era cognusciuto: vestiva molto male e accaso: solo era innamorato dei suoi maravígliosi studi. |

|

Chiamato in casa mia, lo pregai che mi si lasciassi addobbare dì quelle veste femminile che ivi erano apparecchiate. Lui fu facile e presto si vestì, e io con bellissimi modi di acconciature presto accresce' gran bellezze al suo bello viso: messigli dua anelletti agli orecchi, dentrovi dua grosse e belle perle - li detti anelli erano rotti; solo istrignevano gli orecchi, li quali parevano che bucati fussino -; da poi li messi al collo collane d'oro bellissime e ricchi gioielli: così acconciai le belle mane di anella.

Da poi piacevolmente presolo per un orecchio, lo tirai davanti a un mio grande specchio. Il qual giovine vedutosi, con tanta baldanza disse: - Oímè, è quel, Diego? - Allora io dissi: - Quello è Diego, il quale io non domandai mai di sorte alcuna piacere: solo ora priego quel Diego, che mi compiaccia di uno onesto piacere: e questo si è, che in quel proprio abito - io volevo che venissi a cena con quella virtuosa compagnia, che più volte io gli avevo ragionato.

Il giovane onesto, virtuoso e savio, levato da sé quella baldanza, volto gli occhi a terra, stette cosi alquanto senza dir nulla: di poi in un tratto alzato il viso, disse: - Con Benvenuto vengo; ora andiamo.

Messoli in capo un grande scíugatoio, il quale si domanda in Roma un panno di state, giunti al luogo, di già era comparso ugniuno, e tutti fattimisi incontro: il ditto Michelagnolo era messo in mezzo da lulio e da Giovanfrancesco.

Levato lo sciugatoio di testa a quella mia bella figura, quel Míchelagnolo - come altre volte ho detto, era il più faceto e il più piacevole che immaginar si possa - appiccatosi con tutte a dua le mane, una a lulio e una a Gianfrancesco, quanto egli potette in quel tiro li fece abbassare, e lui con le ginocchia in terra gridava misericordia e chiamava tutti e' populi dicendo: - Mirate, mirate come son fatti gli Angeli del Paradiso! che con tutto che si chiamino Angeli, mirate che v'è ancora delle Angiole - e gridando diceva

0 Angiol bella, o Angiol degna, tu mi salva, e tu mi segna.

A queste parole la piacevol creatura ridendo alzò la mana destra, e gli dette una benedizion papale con molte piacevol parole.

Allora rizzatosi Michelagnolo, disse che al Papa si baciava i piedi e che agli Angeli si baciava le gote: e cosi fatto, grandemente arrossì il giovane, che per quella causa si accrebbe bellezza grandissima.

Così andati innanzi, la stanza era piena di sonetti, che ciascun di noi aveva fatti, e mandatigli a Michelagnolo. Questo giovine li cominciò a leggere, e gli lesse tutti: accrebbe alle sue infinite bellezze tanto, che saria inpossibile il dirlo.

Note

- Michelagnolo:

di Bernardino: un senese che eseguì il rnausoleo di Adriano VI, in S. Maria dell'Anima,

disegnato da Baldassarre Peruzzi.

- carnale:

faceto, piacevole.

- Giulio Romano:

Giulio Pippi, discepolo di Raffaello, assai noto. Gian Francesco: Penni, detto il Fattore.

- cornacchia:

amica, ganza.

- donne

dí partito: cortigiane, meretrici.

- virtuosa:

così è detta perché v'era un'accolta di artisti "vìrtuosi", valenti.

- Bachiacca:

Franccsco, detto degli Ubertini "di famiglia oriunda del Borgo San Lorenzo nel

Mugello"(Bacci).

- e io:

la congiunzione e ha valore rafforzativo, a introdurre la proposizione

principale.

- e pur

troppo...: e anche assai mi pareva di far brutta fìgura nel non saper

provvedere a cosa tanto piacevole.

- sotto

il mio lume: "sotto la mia protezione e responsabilità" (Carrara).

- in fra

quelle virtù tali: in mezzo a quegli uomini così "virtuosi".

- uno ottonaio:

un orafo che lavorava l'ottone al modo dell'oro.

- Antino:

Antinoo, il giovinetto di Bitinia, favorito dell'imperatore Adriano.

- accaso:

a caso, con trascuratezza.

- facile:

condiscendente, arrendevole.

- accresce':

accrescei, accrebbi.

- il quale...:

al quale non chiesi mai piacere di alcuna specie.

- in quel proprio abito: proprio in quell'abito. Di qui innanzi, passa al

discorso indiretto.

- sciugatoio:

un panno leggero, che ricadeva dal capo sulle spalle, portato dalle donne. - di state: da estate.

- figura:

sarà da intendere: persona di aspetto ingannevole; o anche: "opera, creazione"

(Maier).

- in quel tiro:

con quell'atto del tirarli con le mani.

- e' populi:

la gente, tutti i presenti.

- O Angiol

bella...: due versi forse derivati da un canto religioso popolare. - mi segna: famrni il segno della croce, benedicimi.

- papale:

solenne, come quella che potrebbe dare un papa.

Commento alla Vita di Cellini, 1

Questo passo ci presenta la straordinaria descrizione di una cena del Cinquecento, i cui convitati sono gli artisti presenti alla corte papale: Michelangelo, Raffaello, Giulio Romano e lo stesso Cellini.

|

Il ballo, la musica, la poesia, ma anche lo scherzo e la beffa ornano questa riunione serale che svela il volto comico se non grottesco dei maggiori pittori e scultori del Rinascimento. Eppure lo scherzo non è tutto, in quanto sotto le spoglie della donna invitata dal Cellini si nasconde non solo un giovinetto ma anche l’idea della bellezza classica, il fascino di forme androgine che propongono a chi legge piuttosto che la corruzione dei costumi della Roma papale il simbolo di un’idea di perfezione e di armonia. Sembra di vedere riapparire la statua di Antinoo, il modello classico della bellezza maschile, in una situazione in cui il tema erotico si fonde con la poesia, il ballo e il canto senza soluzione di continuità. Il contenuto principale del passo consiste proprio nella sottolineatura di una visione complessa della vita che non decade mai nella volgarità, proprio perché in essa si rispecchia l’idea dell’impulso artistico, il senso della visione estetica del mondo che non fa distinzione tra l’artista e l’uomo. |

Cellini, La vita, 2

|

Io mi attendevo a tirare le mie artiglierie, e con esse facevo ognindì qualche cosa notabilissima; di modo che io avevo acquistato un credito e una grazia col papa inistimabile. Non passava mai giorno, che io non ammazzassi qualcun degli inimící di fuora. Essendo un giorno in fra gli altri, il Papa passeggiava per il mastio ritondo, e vedeva in Prati un colonello spagnuolo il quale lui lo conosceva per alcuni contrassegni, inteso che questo era stato già al suo servizio; e in mentre che lo guardava, ragionava di lui. |

Io che ero di sopra a l'Agnolo, e non sapevo nulla di questo, ma vedevo uno uomo che stava là a fare aconciare trincee con una zagaglietta in mano, vestito tutto di rosato, disegnando quel che io potessi fare contra di lui, presi un mio gerifalco che io avevo quivi, il qual pezzo si è maggiore e più lungo di un sacro, quasi come una mezza colubrina: questo pezzo io lo votai, di poi lo caricai con una buona parte di polvere fine mescolata con la grossa; di poi lo dirizzai benissimo a questo uomo rosso, dandogli un'arcata meravigliosa, perché era tanto discosto, che l'arte non prometteva tirare così lontano artiglierie di quella sorta. |

|

Dèttigli fuoco e presi apunto nel mezzo quel uomo rosso, il quali s'aveva messo la spada per saccenteria dinanzi, in un certo suo modo spagnolesco: che giunta la mia palla della artiglieria, percosso in quella spada, si vidde il ditto uomo diviso in dua pezzi.

|

Il Papa, che tal cosa non aspettava, ne prese assai piacere e maraviglia, sì perché gli pareva impossibile che una artiglieria potessi giugnere tanto lunge di mira, e perché quello uomo esser diviso in dua pezzi, non si poteva accomodare come questo caso star potessi; e mandatomi a chiamare, mi domandò. Per la qual cosa io gli dissi tutta la diligenza che io avevo usato al modo del tirare; ma per esser l'uomo in dua pezzi, né lui né io non sapevamo la causa. Inginocchiatomi, lo pregai che mi ribenedissi dell'omicidio, e d'altri che io ne avevo fatti in quel Castello in servizio della Chiesa. Alla qual cosa il Papa, alzato le mane e fattomi un patente crocione sopra la mia figura, mi disse che mi benediva, e che mi perdonava tutti gli omicidii che io avevo mai fatti e tutti quelli che mai io farei in servizio della Chiesa appostolica. |

Note

- ognidì: ogni giorno.

- inteso che: dato che.

- gerifalco: girifalco, pezzo dí artiglieria che, come la colubrina, il basilisco, e simili, prendeva il nome da un animale feroce, o rapace, o nocivo. - sacro: altra bocca da fuoco.

- arcata: parabola; oggi si direbbe: alzo.

- saccenteria: boria, spavalderia.

- "Sembra avventura del barone di Münchausen" (Carrara): ma di tali mirabili colpi, capaci di dividere in due un uomo o un cavallo, si narra spesso nei romanzí cavallereschi!

- non si poteva accomodare: non poteva rendersi conto, capacitarsi.

- patente: fatto con ampio gesto.

- figura: faccia, o anche persona.

Commento alla Vita di Cellini, 2

|

Un grande artista del Cinquecento, Benvenuto Cellini, un orafo - scultore che vive alla corte del papa si trova ad operare come ingegnere militare. La sua conoscenza della geometria, della matematica e del calcolo, il suo occhio eccezionale nel misurare le proporzioni delle statue, nel riprodurre la bellezza dell’antichità greco-romana lasciano il posto, quando Roma si trova assediata dalle truppe spagnole, alle qualità strategiche di chi deve soprattutto dirigere il tiro delle artiglierie pontificie. Questo periodo oscuro della propria vita non viene taciuto da Benvenuto Cellini che, anzi, esalta se stesso come esperto balistico fino al punto di narrare l’incredibile caso dell’uccisione del colonnello spagnolo. La morte fa il suo ingresso in questo brano non come un fatto occasionale, ancorché tragico, non come un incidente inevitabile del quale l’autore si sente incolpevole, ma è l’esibizione di una volontà omicida, il compiacimento di chi vede nella morte del nemico la prova della propria abilità nel tracciare le parabole di tiro. |

|

| Armando il suo potente girifalco, Cellini non si preoccupa

delle conseguenze dello sparo, perché desidera punire l’esibizionismo vanaglorioso

dell’ufficiale spagnolo spintosi coraggiosamente sotto le difese pontificie. Ma non è questo il solo effetto della pagina celliniana. Alla truculenta scena partecipa anche il Papa che dopo aver assistito allo sparo si compiace della sua riuscita a tal punto che ne benedice l’autore di un’impresa certo non caritatevole. Così, mentre Cellini si assolve del delitto confessando al lettore che il capo della chiesa non solo ha benedetto il suo delitto ma ne ha perdonato in anticipo quelli futuri, la figura di Clemente XIII si staglia sullo sfondo di Castel S. Angelo come quella di un capo militare in nulla diversa da quella dei sovrani europei del tempo. |

|

Cellini Benvenuto, Vita, 1985, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli