LE AVVENTURE DELL'AUTOBIOGRAFIA

quando la vita è un romanzo

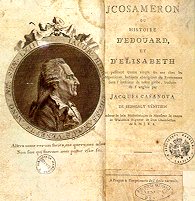

Giacomo Casanova (1725-1798)

| Protagonista di una vita brillante avventurosa ed eccentrica che attraversa il Settecento e l’Europa passando fra i tavoli da gioco, le alcove delle dame e salotti, Giacomo Casanova incarna alla perfezione il tipo settecentesco del beau esprit incline per definizione al piacere della vita e alla battuta arguta. |

|

Nonostante il tempo trascorso nella conoscenza dell’altro sesso e nel raggiro degli sciocchi, il Casanova è autore di un’impressionante mole di libri e libelli e manoscritti culminante nel grande successo della Histoire de ma vie che, pubblicata postuma nel 1831, rappresenta il monumento romanzesco a se stesso e al suo stile di vita.

| Casanova è dunque autore di libri che oggi si chiamerebbero instant books, in quanto scritti nell’immediatezza delle circostanze di una polemica con un altro letterato avventuriero o filosofo come Voltaire e Cagliostro, destinatari rispettivamente dello Scrutinio degli elogi di Voltaire e del Soliloquio di un pensatore, o di un episodio avventuroso come quello della sua fuga dai Piombi, descritta nelle pagine dell’Histoire de ma fuite 1782. |

|

|

Ormai alla fine del secolo, nel 1797, il libertino avventuriero e letterato veneziano Giacomo Casanova, già molto noto al pubblico del Settecento per il racconto della sua fuga dal carcere ducale veneziano dei Piombi, raccontata nel best seller Storia della mia fuga, continua a perfezionare il vero capolavoro della sua esistenza, cioè la Storia della mia vita. |

In essa, l’Europa del Settecento viene osservata con un colpo d’occhio formidabile ed avvincente, dalla prospettiva molteplice dei caffè, delle alcove, dei salotti, dei tavoli da gioco, delle logge massoniche, dove Casanova trascorre la sua vita en philosophe, cioè da colto gaudente.

L’indagine dei moventi affettivi e della psicologia del carattere iniziata da Rousseau sulla cavia di se stesso, viene portata da Casanova nell’orizzonte delle imprese libertine, rivissute nei ricordi amorosi non soltanto come contemplazione di un piacere perduto, ma anche perché è forte il desiderio di utilizzarli per scoprire la vera natura del propria vita, in un gioco di mascheramento-smascheramento che chiama in causa il lettore, invitandolo, se ci riesce, a fare altrettanto.

Il viaggio nelle capitali europee con lunghi soggiorni a Parigi, Londra, Costantinopoli e Praga e più rari ritorni a Venezia, dove si applicava nelle divinazioni a fini lucrativi e nel lancio editoriale degli Opuscoli miscellanei (1780), culminò negli anni '80 nella decisione di accettare l’incarico di bibliotecario del conte di Wallenstein presso il castello di Dux, dove morì nel 1798, quando ormai erano scomparsi dalla scena tutti i protagonisti del secolo.

Casanova, Storia della mia vita, 1

La marchesa d'Urfé mi reputava ricco e si era messa in testa che mi ero procurato il posto al lotto della Scuola militare solo per conservare I'incognito. Secondo lei possedevo non solo la pietra filosofale, ma anche la possibilità di comunicare con tutti gli spiriti elementari. Mi riteneva quindi in grado di rovesciare le sorti del mondo e di far la fortuna o la disgrazia della Francia e attribuiva la mia necessità di tenermi nascosto al giusto timore di essere arrestato e imprigionato, cosa secondo lei inevitabile una volta che il governo avesse saputo chi fossi.

|

Simili assurdità erano, nella marchesa, il frutto delle rivelazioni notturne del suo Genio cui la sua fantasia esaltata dava corpo come se fossero cose reali. Raccontandomi con estremo candore queste cose, un giorno arrivò a dirmi che il suo Genio l'aveva convinta che dal momento che era una donna non avrei potuto metterla in comunicazione con i Geni, ma che mediante una operazione che doveva essermi nota avrei potuto farla entrare sotto forma di spirito nel corpo di un bimbo maschio nato dall'accoppiamento filosofico tra un immortale e una mortale o di un mortale con un essere femminile di natura divina. |

| Secondando le folli idee della signora non ritenevo di ingannarla, perché ormai lei era fatta così e non sarei mai riuscito a farle cambiare parere. Se, da uomo onesto, le avessi detto che le sue idee erano assurde, non mi avrebbe creduto. Perciò decisi di lasciarmi andare. Di fatto, non potevo che divertirmi continuando a farmi giudicare il più gran Rosacroce e l'uomo più potente del mondo da una signora legata alle maggiori case di Francia e ricchissima per il suo patrimonio liquido più ancora che per le ottantamila lire di rendita provenienti da varie terre e da palazzi che possedeva a Parigi. |

|

Sapevo, senz'ombra di dubbio, che in caso di bisogno non mi avrebbe potuto rifiutare nulla e, pur non avendo formulato alcun progetto per impadronirmi in tutto o in parte delle sue ricchezze, non mi sentivo di rinunciare al potere che avevo su di lei.

La marchesa d'Urfé era avara. Spendeva appena trentamila lire all'anno e giocava in borsa i suoi risparmi, che così raddoppiavano. Un agente di cambio le portava i titoli regi quando erano in ribasso e glieli faceva vendere quando erano in rialzo. In questo modo essa aveva considerevolmente aumentato il suo patrimonio. Spesso, negli ultimi tempi, mi aveva detto che era disposta a dare tutte le sue sostanze per diventare un uomo e che sapeva che la cosa dipendeva solo da me. Così, un giorno le dissi che era vero che potevo eseguire quella operazione, ma che non mi sarei mai deciso a compierla, perché avrei dovuto farla morire.

- Lo so - mi rispose - e so anche di che genere di morte. Ma sono pronta.

- E quale sarebbe, signora, il genere di morte che crede di conoscere?

- Il veleno - rispose con vivacità - che uccise Paracelso.

- E lei crede che Paracelso abbia ottenuto l'ipostasi?

- No, ma so perché. Non era né uomo né donna, mentre bisogna essere perfettamente l'uno o l'altra.

- E' vero. Ma sa come si prepara quel veleno? E sa che non è possibile prepararlo se non si dispone di una salamandra?

- Può darsi, ma non lo sapevo. La prego di chiedere alla cabala se a Parigi c'è qualcuno che possiede questo veleno.

Mi resi subito conto che pensava di possederlo lei, e non esitai a rispondere in questo senso, fingendomi meravigliato. Lei, invece, non si meravigliò, anzi assunse un'aria trionfale.

- Come vede - disse - mi manca solo il bimbo dotato del verbo maschile ricevuto da una creatura immortale. So che tutto dipende da lei e non credo che una malintesa pietà per questa mia vecchia carcassa le tolga il coraggio necessario.

A questo punto mi alzai e, accostatomi alla finestra che dava sulla strada, vi rimasi per qualche minuto a pensare alle sue follie. Quando tornai al tavolo davanti al quale sedeva, la signora mi guardò attentamente e tutta emozionata mi disse:

- Possibile, caro amico? Lei ha pianto.

Glielo lasciai credere. Sospirai, presi la spada e me ne andai. La sua carrozza, che era sempre a mia disposizione, mi aspettava alla porta.

Commento alla Storia della mia vita di Casanova, 1

Tutti hanno sentito parlare di Cagliostro, mago, negromante, medico, impostore. Il suo nome è sinonimo di scienze occulte, di pratiche misteriche, di conoscenza iniziatica. Ma il modello che lo ispirava non era isolato nell'epoca che si vorrebbe definire come quella della ragione e della razionalità.

|

In realtà la riscoperta del magico, della cabala, dell'alchimia caratterizza il Settecento, soprattutto la sua seconda metà, affermandosi come una moda di pensiero, un rito intellettuale che pervade le abitudini delle gens du monde. |

La conversazione tra la marchesa d'Urfé e il Cavaliere de Seingalt, che si definiva allievo di Paracelso, è un sintomo di quell'interesse per la magia che accomuna dame e avventurieri. Chi si chiede quanto Casanova sia sincero nell'esibire il suo repertorio di oscuri riferimenti esoterici, chi si domanda se in questo passo non prevalga piuttosto l'esibizione dei fini utilitaristici che lo indurranno a derubare la signora perduta all'inseguimento delle magiche sciocchezze, ne coglie forse solo in parte il senso.

| Non sono tanto importanti gli scopi fraudolenti di un Casanova abituato a sopravvivere con ogni mezzo nel mondo, a farsi largo per conquistare il posto migliore tra una selva umana di attrici, abati, giocatori d'azzardo e presunti maghi, ma lo strumento mediante il quale ottiene il risultato che si prefigge. |

|

Queste pagine diventano allora il documento letterario di una conversazione nel boudoir tra una delle donne più potenti di Francia e chi si lascia credere il gran Rosa-Croce (si tratta di un grado iniziatico della massoneria scozzese).

Casanova conquista il favore della sua interlocutrice esibendo la conoscenza dei fondamentali principi alchemici e astrologici, alludendo alle pratiche e ai riti di quelle società occulte che per molti versi confluiscono nella massoneria europea.

Proprio perché il sapere occulto è più alluso che esibito, proprio perché le sue tecniche di apprendimento non sono verificabili, ma sprofondano in un discorso fatto di reticenze e di allusioni, di segni e di gesti eloquenti, esso si presta alla parola degli avventurieri, al loro linguaggio intrigante e mai verificabile, sempre sfumato non solo nelle intenzioni, ma anche nella sua dimensione favolosa.

Casanova, Storia della mia vita, 2

La parola tribunale mi gelò il sangue in cuore e mi rimase solo la forza per obbedire. La scrivania era aperta e tutte le mie carte giacevano sul tavolo su cui scrivevo. Dissi a Messer Grande che poteva prenderle. Egli afferrò un sacco che uno sbirro gli porgeva e lo riempì. Poi mi disse che dovevo consegnargli anche i manoscritti rilegati che sapeva possedevo. Gli indicai dove erano e allora mi si aprirono gli occhi: l'infame spia che mi aveva accusato di possedere quei libri era il gioielliere Manuzzi, quel tale che mi era venuto in casa lusingandomi con la promessa di farmi vendere i libri e di farmi comprare dei gioielli.

|

G. Casanova Histoire de ma fuite des prisons de la Republique de Venise, qu'on appelle Les Plombs Leipzig 1788 (Museo Correr, Venezia). |

I volumi in questione erano La clavicola di Salomone, il Zecor ben, un Pìcatríx e un Libro planetario contenente ampie istruzioni sulle ore propizie per fare i profumi e gli scongiuri per evocare demoni d'ogni grado. Tutti coloro che mi sapevano in possesso di tali libri mi reputavano un mago e ciò non mi dispiaceva affatto.

| Messer Grande, comunque, requisì

anche i volumi che tenevo sul tavolino da notte: un Ariosto, un Orazio, un Petrarca, il Filosofo Militare, alcuni manoscritti regalatimi da Matilde,

il Portier des chartreux e il libretto dell'Aretino

con le pose lubriche, che doveva essere stato anch'esso denunciato da Manuzzi, perché

Messer Grande me ne chiese conto. Quello spione, tra l'altro, sembrava, a vederlo, una persona perbene, ma questa, naturalmente, era una qualità necessaria perché potesse fare il suo mestiere. Suo figlio fece fortuna in Polonia sposando una Opeska che, a quanto raccontano, fece morire: io non ne so nulla e non ci credo nemmeno, benché lo reputi capace di una simile azione. |

|

Mentre Messer Grande raccoglieva i manoscritti, i libri e le lettere, mi vestii macchinalmente, né in fretta né adagio. Feci toeletta, mi rasai la barba e dopo che C. D. mi ebbe pettinato, mi misi una camicia adorna di trine e mi infilai il mio bel vestito: tutto ciò senza riflettere, senza dir parola e senza che Messer Grande, che non mi perdeva d'occhio, osasse trovare a ridire sul fatto che mi abbigliavo come per uno sposalizio.

Uscendo dalla camera, vidi, non senza sorpresa, che in sala c'erano una quarantina di arcieri, Evidentemente, mi facevano l'onore di ritenere che ne fossero necessari tanti per arrestarmi, mentre, secondo la massima che dice ne Hercules quidem contra duos, due bastavano.

E' strano come a Londra, dove la gente è coraggiosa, ci si serva di un solo uomo per arrestarne un altro, mentre nella mia cara patria, dove tutti sono vigliacchi, ne occorrono trenta. Forse ciò dipende dal fatto che il vigliacco costretto ad assalire ha più paura dell'assalito e costui, per lo stesso motivo, può diventar coraggioso. Effettivamente, a Venezia capita spesso di vedere un uomo solo difendersi contro una ventina di sbirri e scappare dopo avergliele suonate. A Parigi, una volta, aiutai un amico a sfuggire a quaranta spingiculo che mettemmo in fuga.

Messer Grande mi fece salire su una gondola e mi sedette accanto, trattenendo solo quattro sbirri e rimandando gli altri. Appena fummo arrivati nel suo ufficio, dopo avermi offerto del caffè, che rifiutai, mi chiuse in una stanza. Rimasi là quattro ore durante le quali dormii, anche se mi svegliavo ogni quarto d'ora per urinare. Il fenomeno era davvero strano, perché non avevo mai sofferto di stranguria, faceva un gran caldo e non avevo cenato: eppure riempii d'urina due grandi vasi da notte. Già in precedenza avevo avuto modo di sperimentare che un trauma determinato da una violenza faceva su di me l'effetto di un forte narcotico, ma solo in quell'occasione constatai che quando il trauma era particolarmente forte aveva un'azione diuretica. Comunque sia, lascio il problema ai medici. Tra l'altro, a Praga, dove sei anni fa stampai la mia Fuga dai Piombi, mi divertì non poco il fatto che le belle signore giudicassero la mia descrizione del fenomeno una porcheria che avrei potuto tralasciare. Forse, in effetti, l'avrei omessa conversando con una signora, ma il pubblico non è una signora e a me piace istruirlo. Senza contare che non si tratta di una porcheria: non c'è nulla di sporco o di osceno in una faccenda simile, per quanto abbiamo quella funzione naturale in comune con i porci: ma con essi abbiamo in comune anche il mangiare e il bere, che pure non sono mai stati giudicati porcherie.

A quanto pare, proprio mentre il mio spirito, essendo stato spaventato, dava segni di cedimento con l'ottundimento della facoltà pensante, anche il mio corpo, come se fosse stato pigiato sotto una pressa, secerneva gran parte dei fluidi che circolando senza sosta permettono al nostro pensiero di operare. E' per questo che una sorpresa paurosa può cagionare una subita morte e, Dio ce ne scampi, spedirci in paradiso: perché può svuotare del sangue il cuore.

Quando suonò la campana di Terza, entrò il capo degli arcieri a dirmi che aveva ordine di condurmi nei Piombi e io lo seguii. Salimmo su un'altra gondola, facemmo un lungo giro percorrendo alcuni canaletti, entrammo nel Canal Grande e sbarcammo sulle Fondamenta delle Prigioni. Quindi, dopo aver salito diverse scale, passammo sopra un alto ponte chiuso che mette in comunicazione le carceri con il palazzo ducale valicando il canale detto Rio di Palazzo. Superato il ponte, percorremmo una galleria, entrammo in una stanza, poi in un'altra, dove il capo degli arcieri mi presentò a un individuo in toga patrizia che mi squadrò e disse:

- E' quello. Mettetelo in deposito.

Questo personaggio era il segretario degli inquisitori, il circospetto Domenico Cavalli. A quanto pare si vergognava di parlar veneziano in mia presenza, perché dette l'ordine del mio arresto in toscano.

Messer Grande mi consegnò allora al carceriere dei Piornbi che se ne stava in attesa con in mano un mazzo di chiavi. Costui, scortato da due arcieri, mi fece salire due piccole rampe di scale, mi fece infilare una galleria, poi un'altra chiusa da una porta a chiave, poi un'altra ancora al fondo della quale aprì con una seconda chiave una porta e mi introdusse in una grande soffitta, brutta e sporca, lunga sei tese e larga due, fiocamente illuminata da un alto lucernario. Pensai che quella soffitta sarebbe stata la mia prigione, ma mi sbagliavo.

Il carceriere prese una grossa chiave, aprì una spessa porta rivestita di ferro, alta tre piedi e mezzo e con al centro un buco rotondo del diametro di otto pollici e mi disse di entrare. Proprio in quel momento mi ero fermato ad osservare con curiosità un ordigno metallico fissato alla parete: aveva la forma di un ferro di cavallo, era spesso un pollice e da un estremo all'altro poteva essere largo cinque pollici. Cercavo di capire a cosa potesse servire, quando il carceriere intervenne sorridendo:

- Vedo, signore, che, le piacerebbe sapere a cosa serve questo arnese. Posso spiegarglielo io. Quando le loro Eccellenze ordinano di strangolare qualcuno, si fa sedere il detenuto su uno sgabello con la schiena rivolta a questo collare e gli si sistema la testa in modo che l'ordigno gli avvolga la meta del collo. Dall'altra parte c'è un cordone di seta che con le sue estremità passa attraverso questo buco e termina in un verricello. Un uomo fa girare il verricello fino a che il paziente rende l'anima e, grazie a Dio, il confessore non lo lascia finché non è morto.

- Molto ingegnoso. Immagino che tocchi a voi l'onore di girare il verricello.

Non mi rispose.

Essendo alto cinque piedi e nove pollici, dovetti chinarmi per entrare. Il carceriere mi chiuse dentro e poi, attraverso la grata, mi chiese cosa volevo mangiare. Dissi che non ci avevo ancora pensato e lui se ne andò chiudendo dietro di sé tutte le porte.

Accasciato e sbalordito, mi appoggiai con i gomiti sulla sporgenza dell'inferriata che misurava due piedi per lato ed era fatta di sei sbarre di ferro dello spessore di un pollice incrociate a formare sedici fori quadrati di cinque pollici.

L'inferriata avrebbe illuminato bene la cella se non fosse stato per una trave quadrangolare che, larga un piede e mezzo e infissa nel muro sotto il lucernario situato obliquamente di fronte alla cella, faceva da chiave di volta del tetto e intercettava la luce.

Esaminai la mia spaventosa prigione, tenendo la testa china, perché il locale era alto solo cinque piedi e mezzo. Procedendo quasi a tastoni vidi che formava i tre quarti di un quadrato di due tese. Il quarto vicino a quello mancante era un'alcova, atta a contenere un letto. Non trovai però né letto né seggiola né tavolo né alcun altro mobile, tranne un recipiente per le naturali occorrenze e un asse fissato al muro, largo un piede e alto quattro piedi dal pavimento. Vi posai sopra il mio bel mantello di seta cruda, il mio bell'abito tanto malamente inaugurato e il cappello gallonato con merletto di Spagna e adorno di una piuma bianca.

Commento alla Storia della mia vita di Casanova, 2

Un uomo svegliato nel sonno, arrestato con oscure accuse di negromanzia, obbligato ad attraversare la sua città con la non gradita scorta di 24 soldati, potrebbe lasciarsi abbattere dalle sfortunate circostanze e compiangere se stesso e il destino che lo conduce a tale disperato momento.

|

Un uomo che attende di essere seppellito vivo nelle carceri ducali dal processo segreto contro di lui intentato dai notai criminali e dalla magistratura dei Dieci, forse non si soffermerebbe a riflettere troppo sugli effetti diuretici della paura, forse non proporrebbe una digressione sulle consuetudini inglesi di traduzione in carcere dei rei, forse non indosserebbe il suo vestito più elegante, Casanova sì. |

Il destinatario di tale messa in scena è il lettore che deve essere rassicurato del fatto che nemmeno l'incubo dei Piombi, delle sue celle oscure e asfissianti è in grado di impedire a un picaro di essere se stesso, aggredendo la realtà con un sorriso beffardo, con una conversazione ad effetto, loquace e appuntita.

| Ma è anche il senso del teatro che domina queste

pagine. L'elegantissimo vestito indossato ne è un segno imprescindibile e straordinario.

Casanova, come tutti gli avventurieri, vive il proprio mondo come un palcoscenico sul

quale egli recita alla perfezione la sua parte, ribadita e perfezionata nel gioco con il

lettore, al quale è richiesto di gustare l'idea che la vita possa diventare spettacolo.

La scenografia del mondo è attraversata dal passo leggero e studiato di un attore

consapevole come pochi dei propri mezzi. Casanova G., Storia della mia vita, Newton Compton 2006 |

|