La delusione di Hermann Broch

|

|

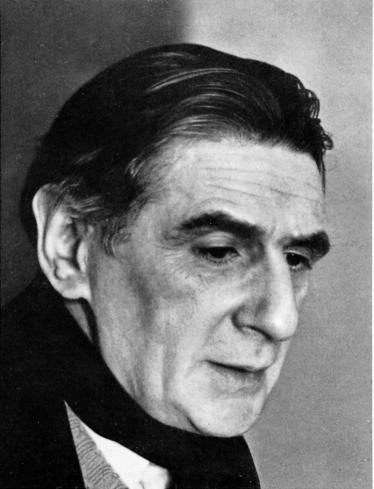

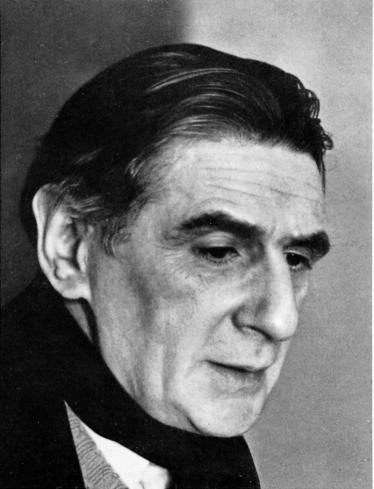

Hermann Broch (1886-1951) appare uno degli ultimi testimoni della scomparsa della cosiddetta “Austria felix” ovvero della Mitteleuropa. Bisognerebbe porre l’attenzione sulla storia fra le righe dell’800, laddove sussistevano lotte all’interno dell’Europa per la supremazia industriale accanto alla gestione austriaca di una realtà lenta, conservatrice: una gestione amministrativa. Le cose, a Vienna, e ovviamente nell’Impero Asburgico (una specie di rimasuglio del Sacro Romano Impero), funzionavano talmente bene da questo punto di vista che persino il grande Carlo Cattaneo immaginò una confederazione di stati facente riferimento agli ordinamenti civili viennesi. Tutto ciò non perché Vienna fosse avanti per genia, quanto perché l’amministrazione austriaca aveva un’esperienza storica, in materia, che altrove in Europa non esisteva, proprio grazie alla lunga attività, diretta ed indiretta, degli Asburgo in tutto il Continente. Fatto sta che avanti la Prima guerra mondiale, la situazione ad Est dell’Europa era relativamente tranquilla. A scuotere le acque furono le prove di indipendenza dei paesi sottomessi all’Austria, prove fagocitate dagli interessi francesi, prussiani ed inglesi entro la logica di un rinnovamento forzato dell’intero ordinamento europeo. Si trattava, per le nazioni emergenti, di esportare anche le ribellioni intestine dovute alla brutalità della rivoluzione industriale e alla reazione sollecitata e appoggiata dal marxismo e in parte dalla borghesia illuminata. La Prima guerra mondiale fu la cesura netta fra il conservatorismo, di qualunque genere, ed il progresso preteso dalla macchina produttiva: la vittoria di quest’ultimo avrebbe però tolto ogni speranza alla legittimità del pensiero astratto e di quello medio. Per Broch tutto ciò avviene in maniera inequivocabile, tanto più che l’annuncio di una Seconda guerra mondiale si materializza rapidamente a causa di una gravissima crisi economica, quella generata dal famoso crollo di Wall Street. In Europa le cose precipitano con l’avvento delle dittature fascista e nazista. Hitler attua l’Anschluss, ossia ingloba l’Austria nella Germania: Broch perde la sua patria ed il faro di quella che riteneva una civiltà esemplare. Entro questo complesso e convulso quadro si manifesta la delusione esistenziale di Broch: è una delusione che egli riversa in modo inequivocabile nel suo libro più famoso, “La morte di Virgilio” (trad. Aurelio Ciacchi, con la supervisione di Giuliano Baioni; prefazione di Ladislao Mittner, Feltrinelli). Non a caso lo scrittore austriaco si affida alla figura di Virgilio e alla romanità: esse rappresentano il meglio, convenzionale, della civiltà e della cultura, ovvero sono un punto fermo nell’immaginario collettivo quando ci si riferisce ad un periodo di pace e prosperità materiale ed intellettuale. La pax augustea è un topos da cui non si prescinde, tanto meno lo fa Broch, animato com’è da un’amarezza senza pari per la caduta verticale di Vienna. Virgilio, vicino alla morte, vorrebbe distruggere il poema, l’Eneide, non ancora finito, ma desiste e lo conclude per ottenere da Augusto la liberazione dei propri schiavi. Le cose si complicano. La conclusione è vissuta come una sconfitta: le parole hanno creato un mondo che non c’è e che non ci sarà mai. L’uomo non è fatto per la virtù, non è fatto per la costruzione, ma per la distruzione. Ovviamente è una tesi realistica intellettualmente molto al ribasso perché contaminata dalle considerazioni scaturite dalla storia attuale che, per l’appunto, vede Vienna, la Gerusalemme morale per eccellenza (secondo lui e non lui solo) sotto gli stivali tedeschi. Il materialismo presenta i conti e irride i lamenti per la civiltà perduta. Non rimane che una reazione indignata, ma di quelle memorabili per intensità e per profondità d’analisi, anche se tacciabile di masochismo. Conta la tenuta morale anche se interpretabile come martirio estremo e superfluo. Superfluo però non è dal punto di vista della dignità umana: quest’ultima non è affatto un’astrazione, è stata solo emarginata. L’incidenza storica sulle considerazioni cede dello spazio ad una valutazione più indulgente nei confronti del cambiamento delle cose. Broch, in molte fotografie, ci fissa con sguardo accusatorio, dietro il quale si cela una pur esigua speranza nella purificazione. Non avrebbe concluso, altrimenti, il suo romanzo-saggio con la soluzione, in fondo benevola, della completa composizione del poema. E una volta completata, non avrebbe insistito con la tesi della vanità delle parole. Insomma, delusione ossessiva ed assoluta determinata da eventi sì storicizzati, ma storicizzati secondo un determinato processo evolutivo: non è provabile che l’evoluzione sia quella migliore possibile in quanto molte risorse intellettuali e sentimentali sono state lasciate allo stato potenziale o poco oltre. Figlio di certa speculazione da laboratorio e da accademia, e quindi legato ai risultati immediati e indiscutibili, Broch nel suo libro si avviluppa intorno ad una tesi preconfezionata e quindi procede con una narrazione sotto la linea di galleggiamento, inevitabilmente involuta, non si sa quanto volontariamente o quanto per effettiva mancanza di alternative. La narrazione procede, come una nave maestosa, verso il porto prescelto da tempo, inesorabilmente. Si sa del naufragio, dello sfondamento delle banchine. Concetti intermedi sono condannati a congiungersi con quello principale che recita morte e dannazione. E’ una recita teatrale, ma non è teatralizzata. E condannata alla tragedia. Broch ha il pregio, non comune, di far vivere pienamente questa condanna. Se si ha la pazienza di seguirlo sino in fondo (una fatica di sicuro, non pare che il libro necessitasse di così tante pagine) si arriverà sicuramente ad apprezzare la sua coerenza: essa permette di comprendere il valore assolutamente non secondario della denuncia di un allarme per lo scarso uso, da parte dell’uomo, di tutte le proprie facoltà. Arrestarsi al materialismo, comporta un regressione intellettuale insopportabile. Broch dice di essersi arreso all’evidenza dei fatti. Speranzosamente aggiunge, e pudicamente lo fa in maniera indiretta, che forse si sbaglia per una precipitazione intervenuta da sé, non evocata. |

Dello stesso autore:

Testi di Hermann Broch