Michel Leiris e Georges Bataille: "La letteratura"

"Mettere a nudo certe ossessioni di ordine sentimentale o sessuale, confessare pubblicamente certe deficienze o vigliaccherie che più gli fanno di vergogna: questo fu per l’autore il mezzo per introdurre sia pur l’ombra di un corno di toro nell’opera letteraria".

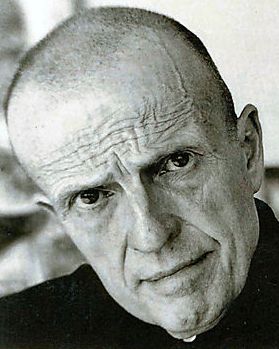

Michel Leiris, La letteratura come Tauromachia

"La generazione a cui appartengo è una generazione tumultuosa. Essa si è aperta alla via letteraria in mezzo agli sconvolgimenti del surrealismo".

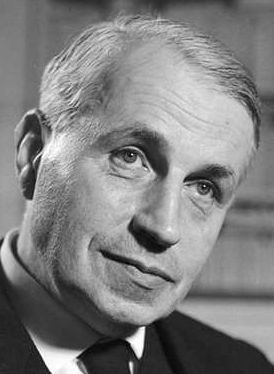

Georges Bataille, Prefazione alla Letteratura e il male

Questo scritto si propone d’accostare la visione della letteratura di G. Bataille e M. Leiris.

|

|

Nell’introduzione alla prima parte della sua autobiografia intitolata Età d’uomo, Michel Leiris paragona lo sforzo letterario e il rischio ch'esso comporta, al rischio del Torero che, durante il cerimoniale della corrida, deve esporsi alle corna del toro, ovvero alla morte. L’autobiografia (genere letterario caro alla tradizione occidentale: si pensi ad Agostino o a Rousseau, con le loro confessioni) mette l’autore, che voglia attenersi ad un lucido esame della propria persona e della propria storia, in una condizione di pericolo, di rischio. Egli, mettendo a nudo se stesso, deve esporsi al giudizio dell’altro, rischiare la compromissione con l’altro, con i suoi familiari, con i suoi amici. Forse rischia qualcosa anche con se stesso, nell’affrontare i propri demoni, le proprie ombre interiori. Leiris è tuttavia convinto delle possibilità catartiche della letteratura autobiografica, cioè del fatto che quando si scrive un'autobiografia si desidera in fondo "d'essere assolti", e in ciò è impossibile negare un certo autocompiacimento narcisistico. La differenza che esiste tra Torero e Letterato è ampia: il letterato non rischia la vita nell’attività di scrivere, semmai rischia qualcosa se la sua produzione letteraria è inserita in dinamiche più grandi, di tipo storico, sociale, politico. L’esempio portato da Leiris è quello di scrivere pagine sovversive durante l’occupazione nazista. Il rischio sta nel diffondere o rendere reperibili gli scritti, senza limitarsi a scrivere per sé. Prendendo una penna in mano si rischia se qualcun altro viene a sapere che tu stai scrivendo cose che potrebbero essere ritenute pericolose per certi valori o per un certo ordine di cose. Scrivere è "un'azione che si rapporta ad altri, i quali evidentemente non mi guarderanno più come prima”.(1) La letteratura è qualcosa che trasforma il rapporto con l’altro. In fondo si crede di scrivere sempre per qualcun’altro. Strano pensare che l’autobiografia, che dovrebbe essere la cosa più intima in assoluto, finisca poi per essere una sorta di teatrino di sé, in cui si scrive principalmente per un pubblico, che ci dovrà poi assolvere. Scrivere è probabilmente sempre qualcosa che comporta un pubblico: è nelle regole del gioco letterario, nel suo stesso statuto. Comunque si scriva, ci si rivolge a qualcuno. Il testo nasce come qualcosa che deve essere donato all’altro. In tal senso forse il gesto di scrivere è pericoloso per sua natura, sembra non esistere neppure una propria privata scrittura. Si tratta di opere nelle quali il "rischio diretto è affrontato da un autore di una confessione o d’uno scritto a carattere sovversivo, in cui la condizione umana è guardata in faccia o 'presa per le corna', come concezione della vita che impegni a un comportamento responsabile di fronte ad altri uomini"(2). Sono opere di grande forza, che riescono a dare uno sguardo complessivo sulla condizione dell’uomo, senza indugi e disonestà. Il carattere sovversivo dell’attività letteraria è stato ben colto anche dal pensatore Georges Bataille, al quale il libro di Leiris, Età d’uomo è dedicato. Bataille e Leiris furono in rapporti di stretta amicizia. Entrambi erano passati attraverso l’esperienza surrealista. Nella Prefazione a L’azzurro del Cielo Bataille s’interroga sui romanzi e i racconti che gli hanno rivelato qualcosa di nuovo sulla vita, qualche "verità". Racconti che sembrano portare il lettore ad affrontare qualcosa che assomiglia al destino. La creazione di queste opere, a detta dello stesso Bataille, richiamerebbero "un momento di rabbia, senza il quale l’autore rimarrebbe cieco a quelle possibilità eccessive" (3). Solo un momento eccessivo, di forte costrizione, quello che Bataille chiama un "momento impossibile", possono condurre ad una grande opera. Si pensi ad esempio alle circostanze che hanno portato alla luce Il giocatore. Dostoevskij è costretto, a causa dei debiti con il suo editore, a scrivere un romanzo in due settimane, altrimenti gli verranno revocati i diritti della sua opera. Lo scrittore produce, in circostanze estreme, ciò che si può definire un "capolavoro". Questo è un esempio estremo delle circostanze difficili, quasi insostenibili, nelle quali può essere prodotta una grande opera d’arte. Bataille sembra suggerirci che tutte le grandi opere sono accumunate da questo sforzo sovrumano. "Solo la prova asfissiante, impossibile, dona all’autore il mezzo di spingere lontano la sua visione". Arriva addirittura ad affermare: "Come si può perdere tempo su libri alla cui creazione l’autore non sia stato manifestamente costretto?” (4) Tra le opere che Bataille cita come detentrici di queste caratteristiche c’è il romanzo di E. Bronte, Cime tempestose, sul quale scrive un saggio, contenuto nel libro La letteratura e il Male. Bataille mette in luce il carattere colpevole e sovversivo della letteratura. "La letteratura è l’essenzialità o non è niente. Il male - una forma acuta di male - che si esprime in essa, ha per noi, credo, valore sovrano". C’è quindi qualcosa di malvagio ed in una certa misura di maledetto contenuto in essa. La letteratura perde la sua aura "innocente". "La letteratura non è innocente e, colpevole, doveva infine ammettersi tale". (5) Bataille analizza la presenza del male e della sovversione nel romanzo di E. Bronte, Cime Tempestose, che narra dell’amore tragico di Heathcliff e Catherine. Heathcliff è un trovatello, che il signor Earnshaw, proprietario della tenuta di campagna, Wuthering Heights, si porta dietro da un viaggio di lavoro a Liverpool. Egli ha altri figli piccoli, Hindley e Chaterine; quest’ultima, pur inizialmente disprezzando il fratellastro, arriva ad avere con lui un rapporto di profonda comunione, una sintonia assoluta, una passione travolgente, che verrà spezzata dalla morte del vecchio signor Earnshaw. Questa morte porterà il fratellastro più grande di Heathcliff, Hindley, a diventare il proprietario di Wuthering Heights. Hindley ha sempre disprezzato Heathcliff e lo ridurrà al ruolo di garzone, riuscirà a separarlo, inoltre, dall’amata Chaterine. Ciò che interessa Bataille è il particolare rapporto che s’instaura tra Chaterine e Heathcliff. Compagni di giochi nella brughiera, persi nella passione d’infanzia. Per tutta la vita adulta, nonostante la separazione, conserveranno un amore svincolato dalle regole sociali, libero. "E forse quest’amore non era altro che la decisione di non rinunciare alla libertà d’un infanzia selvaggia, non corretta dalle norme di socievolezza e dell’educazione tradizionale". Un amore sovversivo, che si oppone al mondo borghese del calcolo, della ragionevolezza, del primato del futuro sul presente. Questo sentimento travolgente rompe le convenzioni ed è un attentato alle regole sociali. "La costrizione sociale avrebbe richiesto a quei giovani liberi […] di piegarsi alle convenzioni ragionate degli adulti, cioè calcolate in modo tale che ne risulti l’utile della collettività" (6). Per Bataille il tema del libro è la rivolta di Heathcliff, che scacciato dal suo regno sovrano d’infanzia, cerca di riconquistarlo. Egli è il maledetto, colui che è stato scacciato. La sua vita è rivolta. Heathcliff esprime la rivolta del male contro il bene, se accettiamo che il bene venga identificato con la società, con l’interesse del gruppo a dispetto dell’individuo, con il primato del differimento rispetto alla soddisfazione immediata. "Egli incarna una verità primordiale, quella del bambino che si rivolta contro il mondo del bene, contro il mondo degli adulti e, con la sua rivolta senza riserve, si consacra al male" (7). La dimensione del romanzo è paragonata da Bataille a quella della tragedia greca. L’autrice conosce la legge, si pone dalla sua parte, mostra la trasgressione e i suoi effetti, ma non è scevra dal dare "vita all’emozione, con la simpatia che provava e comunicava per i trasgressori della legge" (8). Ciò che esprime è l’interdizione a qualcosa, ma questo interdetto è magnificato ed esercita una certa attrazione. Così era anche per la tragedia greca. Per Bataille, Wuthering Heights ci mostra una divina ebbrezza, una trasgressione che si oppone al Bene, che rappresenta una preoccupazione per la dimensione collettiva piuttosto che individuale. Necessario è differire, rimandare quella che Freud chiamerebbe pulsione, per salvaguardare la società. Differire le proprie pulsioni istintive, immediate, in modo che non danneggino gli altri individui e di conseguenza il nostro ruolo nella dimensione collettiva. L’influenza dell’antropologia freudiana è molto forte in questa concezione. "La divina ebbrezza, che è imparentata con lo 'slancio primordiale' dell’infanzia, è invece tutta nel presente. Nell’educazione che si dà comunemente ai bambini, la preferenza per l’attimo presente coincide per definizione con il Male, e gli adulti interdicono il divino regno dell’infanzia a coloro che devono pervenire alla 'maturità'". (9) In questo senso Heathcliff si schiera col male, con la divina ebbrezza, nella ricerca spasmodica del regno perduto dell’infanzia, rompe tutte le interdizioni, rompe con la morale e con la società. Egli si fa maledetto. Nella letteratura viene mostrata questa parte maledetta, quest’eccesso e questa rivolta. Essa si rivolge al singolo, al lettore, il lettore è per definizione solo. La letteratura non ha il compito, secondo Bataille, di restituire un ordine, di affermare "questa è la legge, dovete rispettarla". La letteratura è, in una certa misura, un pericolo, "è irresponsabile. Niente poggia su di essa. Essa può dire ciò che vuole." (10) Ma ogni grande autore è dotato di un forte senso morale, che media quest’aspetto, quest’eccesso. La letteratura è in ogni caso sovversiva e ci lascia comprende che il male non è opposto del bene, ma, secondo Bataille, è "in modo ambiguo fondamento dell’essere". (11) Non nel senso che l’uomo sia innegabilmente malvagio, ma nel senso che l’uomo deve comprende che "una parte irriducibile, una parte sovrana, sfugge in lui a quella necessità di calcolo che egli riconosce" (12), quella parte irrazionale dell’uomo, asociale, la part maudite di cui Bataille si occupò in diversi testi; quella parte che sfugge alla necessità razionale, al Bene, identificato da Bataille come quella serie di valori che appartengo alla società borghese, fondata sull’utile. Bibliografia

Note

|