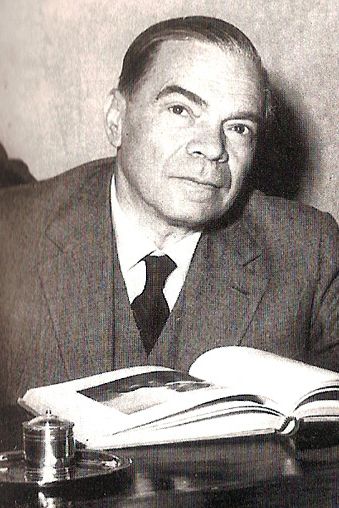

Il rigore di Corrado Alvaro

|

|

La letteratura a sfondo sociale è solitamente noiosa, va detto. Si leggano ad esempio le composizioni irredentiste, specialmente quelle appartenenti alla Polonia e le nostre, soprattutto con Giosuè Carducci: per lo più si tratta di cose monotone, enfatiche all’inverosimile, anche se vere sul piano umano. E’ un’eredità romantica, portata verso il compatimento e, fieramente, verso la pietas intesa razionalmente. E’ l’amore per la morale classica. Corrado Alvaro (1895-1956) entra a pieno diritto in questo mondo che tuttavia arricchisce con costruzioni letterarie di grande impatto umanistico generale. Il suo “Gente in Aspromonte” non è una sorta di canto dolente sulla storia dei “cafoni” calabresi (suoi compaesani), ma una vibrata ed intelligente protesta contro le ingiustizie sociali causate da un sistema latifondistico – medievale – che apparenta i contadini alle bestie. La reazione di un “cafone” alle angherie di un signorotto appartiene alla matrice delle “jacqueries”, cioè alle storiche, e sfortunate, lotte contadine contro il potere, maledette dallo stesso Martin Lutero (oltre centomila si calcolano le vittime provocate dalla risposta dei principi tedeschi alle istanze dei loro sottoposti). L’unificazione italiana (1861) portò in dote la speranza di un cambiamento delle condizioni di vita nel Sud dell’Italia, ovvero il miglioramento della vita sociale. Il nostro scrittore fornisce un quadro della situazione, alla pari dei grandi meridionalisti, fra cui l’indimenticabile Gaetano Salvemini. Ma “Gente in Aspromonte” non si ferma alla descrizione, va oltre: chiama in causa il regime (allora fascista, il libro è del 1930) e fa diventare simpatico il protagonista. Arresosi alle forze dell’ordine, costui afferma: “Finalmente potrò parlare con la Giustizia; che ci à voluto per poterla incontrare e dirle il fatto mio”. Dunque il protagonista non è più un “cafone” ma un uomo. C’è analogia fra quest’opera e “Fontamara” di Ignazio Silone, con la differenza che nella seconda, per il sacrificio del protagonista, avviene il risveglio di un’intera popolazione. Siamo sempre in una realtà deformata dal desiderio che qualcosa accada negli uomini affinché avvenga un certo equilibrio sociale. Il comunismo di Silone si espone maggiormente, in senso formale, del giustizialismo di Alvaro, ma certo è quest’ultimo ad incidere maggiormente nell’animo umano. La scrittura di Corrado Alvaro, nel suo romanzo più noto, è limpida, essenziale e allo stesso tempo pittoresca, incalzante, colma di una rabbia che mai deborda, che rende continuamente viva la narrazione. Nel fondo, vigila un’intelligenza acuta, una passione profonda per il suo Paese, per gli uomini, gli animali, le cose, la Natura, quasi fosse un presepe, purtroppo però grondante di dolore. Ed è un dolore cosmico causato da una grande, intollerabile, ingiustizia. L’ingiustizia è tema centrale nelle opere di Corrado Alvaro. Lo scrittore calabrese visse sino in fondo il dramma della povertà del Sud, la tragedia dell’emigrazione, la protervia del regime mussoliniano, incapace di risolvere i problemi della gente e capace, invece, di fare guerre: si veda quella coloniale, vergognosa e particolarmente cruenta (ma era in arrivo di peggio!). Il nostro scrittore già aveva conosciuto la Grande Guerra, ci aveva combattuto suo malgrado. “Poesie in grigio verde” fu la sua prima opera. Vi sono composizioni cupe, amare. Alvaro, dopo l’esperienza bellica, prese a collaborare con vari giornali fra cui il “Corriere della sera”, “Il resto del carlino” e con “Il Mondo” di Giovanni Amendola. Nel 1927 lasciò l’Italia fascista e si rifugiò nella Germania di Weimar. Fece, quindi, l’inviato speciale di grandi quotidiani: nascono così pubblicazioni molto interessanti, fra cui un “Viaggio nella Russia sovietica” in qualche modo premonitore dei danni morali staliniani. Tornato in Italia, nel 1938 esce il suo libro civile più importante. “L’uomo è forte”: una ferma condanna alle dittature di ogni colore. Non lo stanno ad ascoltare e così il Nostro riprende le vicende calabresi, ma da Roma, dove va a vivere gli ultimi anni. Prende forma una trilogia, ma Alvaro riesce a pubblicare, in vita, solo “L’età breve” (seguiranno “Mastrangelina” e “Tutto è accaduto”). Egli scrive poi un’opera teatrale: “Lunga notte di Medea”. S’interessa, per la riduzione teatrale, ai “Fratelli Karamazov” di Dostoevskij. Tiene contemporaneamente critiche teatrali e cinematografiche. Accetta un pur cauto imborghesimento. Entra coscientemente nel sistema, lui che aborriva i sistemi. Non è una resa incondizionata. Alvaro tenta, o prova a farlo (è esclusa la finzione), di portare il suo contributo all’abbattimento del potere verticale dal di dentro. La cosa ha un che di patetico che tuttavia non contempla esattamente l’impegno del nostro scrittore. La parola è sempre limata, il concetto non è convenzionale, lo scritto non è di bottega. E’ sempre un piacere leggere Corrado Alvaro. I segni di stanchezza appaiono trascurabili. Si può e si deve sorvolare sulla forse voluta ingenuità. Esatta appare l’opinione di Giancarlo Vigorelli presente nel “Supplemento al bollettino del sindacato nazionale scrittori”, Roma 1957, p. 25: In tutta la sua carriera di scrittore Alvaro portò senza tregua l’impegno, ed anche il peso, di voler essere, e restare, prima di tutto un uomo e un uomo vivo nel vivo (in quel po’ di vivo) nella società. |

Dello stesso autore:

Testi di Corrado Alvaro