|

SOCIETA' DI

CONSUMO |

E - LA CRITICA (1-2)

OSSERVAZIONI DI XEPEL

Caro Adriano, ecco alcune osservazioni sul tuo scritto. Ovviamente mi concentrerò sui punti su cui sono in disaccordo, non menzionando il resto.

Innanzitutto, considero un errore desumere dall'assenza di commercio il dominio del consumo. Qualunque società si basa sui rapporti di produzione cui distribuzione e consumo sono organici (Marx lo spiega bene nell'Introduzione del '57) . La vera differenza, tra mpa e ad esempio capitalismo sta nel fatto che il primo riproduce sempre identicamente se stesso (nella terminologia marxiana del II volume del Capitale è una società che si basa sulla riproduzione semplice). Per questo è un errore affermare che il mpa "ha in sé i germi" dell'evoluzione a società mercantili. All'opposto rimane sempre identico a se stesso finché, con forse 1 o 2 eccezioni nella storia, non viene distrutto dall'esterno.

Dici che il mpa è verticistico. Lo è nel senso che l'apparato statale si identifica col sovrano, ma non lo è affatto quanto ai rapporti di produzione basati su villaggi autosufficienti e lavori collettivi (di cui, per inciso, non parli mai) mentre il capitalismo è assai più verticistico proprio perché centralizza i mezzi di produzione. Molto azzardata è anche l'affermazione che sarebbe il sovrano a pianificare. Questo è solo un aspetto formale. Il sovrano è sì il figlio del dio, ma soprattutto e a ogni effetto pratico è il capo della casta dei burocrati da cui proviene

"Naturalmente le scelte possibili erano essenzialmente due : o a) impegnarsi in un commercio sulle lunghe distanze, attraverso il quale potevano approvvigionare le popolazioni dei feudi e i loro signori di quei beni dei quali erano carenti, e di cui avevano urgenza o desiderio, o b) impegnarsi nella produzione artigianale di oggetti, utili o voluttuari, a loro volta d'interesse per gli abitanti delle campagne."

Ma come si fa a commerciare senza nulla da dare in cambio? Produzione artigianale e commercio non sono antitetici ma del tutto sinergici, complementari.

I ragionamenti fatti sul "meccanismo della produzione per la vendita" sono abbastanza confusi. Il punto è la proprietà privata. Quanto poi all'aumento della ricchezza ci andrei piano. Questo vale per il capitalismo non per società mercantili precedenti.

"Una tale forma di scambio rituale conosce poi, con il tempo e con l'evoluzione delle strutture sociali e produttive, nuovi sviluppi, dovuti ad esempio all'introduzione della moneta come mezzo dello scambio."

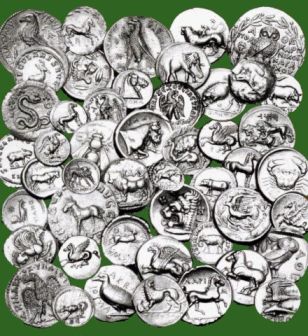

Questo viene riferito al mpa. Solo che nelle mpa semplicemente non è mai avvenuto. Moneta monetata non c'era. La moneta è nata nel 600 a. C. in Lidia, quando ormai il mpa stava morendo e di sicuro era stato scacciato in Grecia e in Italia. Il punto è proprio che la moneta non ha mai giocato alcun ruolo nel mpa, per come funzionava l'economia.

"Logicamente successivo a questo stadio, è quello dello scambio "capitalistico" tra gli Stati. In esso, come abbiamo già detto, valgono più o meno le stesse condizioni - sia logiche che pratiche - che valgono tra i singoli imprenditori all'interno delle società privatistiche di mercato"

Non sono affatto d'accordo. La logica di scambio tra entità statali del mpa non ha nulla a che vedere con lo scambio tra aziende capitalistiche. Non c'era alcuna logica di profitto, la sola idea che il faraone desse dei beni al re di Cnosso o a un sovrano mesopotamico per fare profitto è assurda.

"Le società di consumo sono quindi società povere, nella misura in cui l'organizzazione produttiva - espressione di tradizioni molto antiche e che restano tendenzialmente inalterate nel corso dei secoli - non conosce nel corso del tempo sostanziali evoluzioni interne, né dunque un miglioramento della propria produttività!"

Che le società a mpa siano statiche lo abbiamo detto sopra. Ma povere che significa? Sono povere rispetto a coeve società senza Stato o con mercanti? Rispetto a oggi? La nascita delle mpa ha permesso o meno lo sviluppo della produttività? Ovviamente sì e in proporzione enorme. Pensa alle piramidi o alla muraglia cinese o a costruzioni del genere, impossibili per le società non mpa del tempo. La costruzione di simili opere dimostra quanto si fosse ridotto il tempo di lavoro necessario e dunque potesse essere impiegato del tempo per lavori improduttivi.

Semmai bisognerebbe chiedersi: come mai il mpa DEVE usare improduttivamente così tanto lavoro? E questo è il nocciolo del problema. Se evolve il mpa entra in crisi.

RISPOSTA ADRIANO

Ciao Xepel, rispondo alla tua mail con alcune osservazioni sulle tue critiche:

"considero un errore desumere dall'assenza di commercio il dominio del consumo. Qualunque società si basa sui rapporti di produzione cui distribuzione e consumo sono organici (Marx lo spiega bene nell'Introduzione del '57) . La vera differenza, tra mpa e ad esempio capitalismo sta nel fatto che il primo riproduce sempre identicamente se stesso (nella terminologia marxiana del II volume del Capitale è una società che si basa sulla riproduzione semplice)"

Bisogna intendersi su cosa significhi "consumo": io non intendevo, riguardo al mpa, affermare un'assenza di scambi redistributivi (eventualmente anche attraverso i piccoli mercati locali, ma anche e soprattutto attraverso l'iniziativa statale o collettiva) ma l'assenza di scambi con stati esterni, o di scambi interni da intendersi però in un senso già commerciale e affaristico (quindi privatistico). Non esistendo l'iniziativa privata infatti, non può esserci nemmeno il commercio come scambio finalizzato al profitto. Con consumo intendevo piuttosto il fatto che una società o uno Stato produce per consumare internamente il proprio stesso prodotto, potendolo ovviamente poi redistribuire al proprio interno secondo necessità, usanze, privilegi, ecc.

--------------

"Per questo è un errore affermare che il mpa "ha in sé i germi" dell'evoluzione a società mercantili. All'opposto rimane sempre identico a se stesso finché, con forse una o due eccezioni nella storia, non viene distrutto dall'esterno."

Non volevo dire che il mpa ha in sé i germi di un proprio cambiamento, al contrario esso si riproduce invariabilmente (almeno tendenzialmente); è il feudalesimo (pur da molti punti di vista simile al mpa) che contiene in sé i germi della propria fine, perché - come ho scritto... - tra i feudi esistono delle "zone intermedie" in cui può nascere una vita economica nuova e a essi alternativa, basata sull'impresa privata e individuale. Il mpa si mantiene vivo fino a quando qualcosa (ex: una catastrofe, un'altra civiltà invasiva, ecc.) non lo scaccia o comunque non lo piega ai propri fini economici (ex: l'Ellenismo, quando i capitalisti greci usarono le strutture statali asiatiche per i propri fini di carattere imprenditoriale e commerciale, e altre vicende simili e più recenti...)

--------------

"Dici che il mpa è verticistico. Lo è nel senso che l'apparato statale si identifica col sovrano, ma non lo è affatto quanto ai rapporti di produzione basati su villaggi autosufficienti e lavori collettivi (di cui, per inciso, non parli mai) mentre il capitalismo è assai più verticistico proprio perché centralizza i mezzi di produzione. Molto azzardata è anche l'affermazione che sarebbe il sovrano a pianificare. Questo è solo un aspetto formale. Il sovrano è sì il figlio del dio, ma soprattutto e a ogni effetto pratico è il capo della casta dei burocrati da cui proviene"

è vero: ho del tutto trascurato tale precisazione, anche perché certi concetti si chiariscono solo gradualmente.... Nel mpa il ruolo del sovrano è in gran parte simbolico, e la produzione è "autogestita" dalle comunità rurali e dalle satrapie (con sede nelle città). Nel capitalismo l'impresa tende a divenire invece "grande impresa", e la società quindi per alcuni aspetti verticistica. Di nuovo, un esempio di economia asiatica rigidamente pianificata è quella tolemaica ed ellenistica: lo Stato egizio pianificava sui propri vasti territori, lo svolgimento di attività di carattere produttivo e commerciale (...in senso già affaristico: infatti si parla a volte addirittura di "mercantilismo ellenistico"!), anche perché - ma non solo… - era nelle mani degli occidentali e quindi al servizio dei loro interessi privati!!!

------------

"I ragionamenti fatti sul "meccanismo della produzione per la vendita" sono abbastanza confusi. Il punto è la proprietà privata. Quanto poi all'aumento della ricchezza ci andrei piano. Questo vale per il capitalismo non per società mercantili precedenti."

Effettivamente io volevo dire che la possibilità di appropriarsi di ricchezza a titolo privato funge da stimolo alla produzione. Il ragionamento alla base mi sembra all'incirca questo: più produco e più vendo, più di conseguenza mi arricchisco; un ragionamento che peraltro fanno in tanti, ragion per cui ognuno produce sempre di più per divenire più ricco, ma per riuscirci deve migliorare gli standard della produzione e del lavoro... è un circolo vizioso, che col tempo porta alla creazione di molta nuova ricchezza, nella forma di merci da scambiare con altre merci!

Con la Rivoluzione industriale europea (XVII/XVIII sec.) e con la nascita della produzione seriale poi, un tale meccanismo "prende il volo": si producono moltissime eccedenze e tutta la produzione quindi diviene finalizzata al mercato! Prima della Rivoluzione Industriale ciò non era possibile, poi diviene invece inevitabile.

--------------

Poi fai altre due critiche giuste:

A) … che gli stati asiatici non conoscono lo scambio con altri stati in senso capitalista: cioè per arricchirsi (come fanno i privati cittadini occidentali, e non solo...).

Ho scritto quel che ho scritto (ovvero: "Logicamente successivo a questo stadio, è quello dello scambio "capitalistico" tra gli Stati. In esso, come abbiamo già detto, valgono più o meno le stesse condizioni - sia logiche che pratiche - che valgono tra i singoli imprenditori all'interno delle società privatistiche di mercato") perché su un testo di Mario Liverani, La nascita delle città o Uruk: la prima città (un testo davvero bello, se puoi dagli un'occhiata se non lo hai già fatto!….), ho letto che in Mesopotamia ogni città-stato tendeva a specializzarsi in un tipo di prodotti al fine di barattarli con quelli delle altre: il meccanismo affaristico per me qui c'è già tutto (ed è il seguente: produco non solo per consumare ma anche per vendere, e più produco più posso di conseguenza acquistare beni dagli altri stati, e quindi acquisire maggiori ricchezze e migliorare i miei standard di vita...), anche se ovviamente il meccanismo dell'investimento produttivo è ancora a uno stadio embrionale, anche perché rimane affidato all'iniziativa dello Stato centrale e della burocrazia...

I "semi" fondamentali del mercato mi sembra però che siano già presenti: a) una produzione intensiva, cioè volta a qualcosa di più che a un semplice consumo interno!, e b) l'investimento sistematico di alcuni dei propri prodotti nei traffici, al fine di un incremento della propria ricchezza... Altra cosa è invece il fatto che, qualora in uno stato si creino delle eccedenze causali, queste vengano scambiate con quelle di altri stati - senza tuttavia una volontà e uno sforzo produttivo sistematici ai fini dello scambio, nonché del profitto...).

B) … mi critichi inoltre perché dico che il mpa è "povero": è giusto, ma io lo dicevo in relazione al mondo privatistico e affaristico, non in relazione a quello più primitivo delle piccole comunità di villaggio isolate, rispetto alle quali esso costituisce senza dubbio un miglioramento enorme, molto maggiore rispetto a quello costituito del mondo privatistico e "capitalistico" rispetto allo stesso mpa!

Infine voglio porti io una domanda, in merito a una tua affermazione: ti chiedo più che altro dei consigli bibliografici...

Dici che nel mpa non esiste la moneta (perché appunto essa presuppone una logica privatistica) e che essa nasce in oriente (Lidia) proprio quando il mpa vi inizia a DECADERE!

Allora io mi chiedo che tipo di società sorga dal declino del "mpa integrale"!? Non può essere difatti quella greca e pienamente occidentale, ma neanche quella statalista e collettivista o verticista precedente, dunque che economia e che società è? Come la si può descrivere sinteticamente?

Grazie davvero per la tua disponibilità, mi aiuti molto a capire e a

orientarmi in questi spinosi - ma a mio avviso essenziali - argomenti...

XEPEL Rispondo dunque alle tue osservazioni. Non capisco se neghi lo scambio a

lunga distanza o meno. Perchè c'era eccome, solo che era statale. E' esagerato dire che nel mpa il ruolo del sovrano è simbolico. Dipende dai

casi. Ad Uruk, ad esempio, l'80% della terra era direttamente dello stato e del

re. Parlando del testo di Liverani confondi di nuovo divisione del lavoro e

commercio privato. Le città palaziali hanno da subito necessità di ottenere ciò

che non hanno (per i Sumeri, ad es., Legname e metalli) e usano il surplus

agricolo per procurarselo. Questo è commercio ma non privato, bensì statale, e

c'è un enorme divisione del lavoro. Infine, veniamo al problema della decadenza del mpa. Come decade? Per 2000

anni esso è ciclicamente crollato sotto il peso delle invasioni di tribù

nomadiche gentilizie (pensa per tutte, alla calata dei Dori). Alla fine, il mpa

da luogo nei suo interstizi ad altro, al commercio privato (pensa ai fenici)

ecc. Da qui una prolungata crisi da cui il mediterraneo esce con le società

schiavili. ADRIANO Ciao Xepel, allego dunque le mie osservazioni... Xepel: "rispondo dunque alle tue osservazioni. non capisco se neghi lo

scambio a lunga distanza o meno. Perchè c'era eccome, solo che era statale." Adriano: "Io penso che il commercio sulle grandi distanze (tra stati)

esistesse e come, anzi penso che a volte lo stato pianificasse una produzione

intensiva (cioè volta alla produzione sistematica di eccedenze) per poterle

reimpiegare nei traffici con gli altri stati, al fine di integrare i propri

prodotti con quelli di questi ultimi (ex: legna con grano...) Il commercio sulle

brevi distanze penso che fosse basato sui mercati di villaggio (leggi l'Anabasi

di Senofonte e vedrai che ogni villaggio ha il proprio mercato...) e a volte

sulla redistribuzione di stato (che non è mercato però.... E qui Polanyi docet:

oltre al mercato vi è anche la redistribuzione dal centro alle periferie... In

stile asiatico appunto!)" Xepel: "è esagerato dire che nel mpa il ruolo del sovrano è simbolico,

dipende dai casi. Ad Uruk, ad esempio, l'80% della terra era direttamente dello

stato e del re." Adriano: "Io credo che negli stati asiatici le unità di base (villaggi)

fossero pressoché autosufficienti, ma che dovessero comunque versare al re e

allo stato dei tributi periodici, in cambio di opere di pubblica utilità (da cui

traevano vantaggio) e per il mantenimento della corte oltre che per la

costruzione dei simboli stessi del potere del sovrano (ex: le piramidi

egizie...). Il re era proprietario di tutte o quasi le terre, ma più che altro in senso

"nominale", nel senso che i sudditi dovevano pagare dei tributi (cosa

giustificata appunto con l'idea che tutto fosse del re!) In ogni caso egli

godeva di un reale potere decisionale per ciò che riguarda alcuni aspetti della

vita sociale e produttiva (=quelli sopra elencati). Non dimentichiamo poi che la

proprietà statale non è la sola forma di proprietà collettiva: esiste anche

quella di villaggio (l'obscina in Russia!) E quella familiare (=la più vicina a

quella privata o individuale...). Sull'Ellenismo: lo sto studiando ora e ci scriverò qualcosa nei prossimi

giorni, poi lo metterò on line. Sua peculiarità è che i dominatori occidentali

usano i vasti poteri decisionali dello stato asiatico per instaurare sui suoi

territori quelle strutture produttive capitalistiche (di mercato e

privatistiche) che in essi non si erano mai sviluppate prima. Usano la legge per

alimentare e impiantare il commercio! E proprio nell'Ellenismo lo stato asiatico

arriva a assolvere un radicale ruolo di "pianificazione economica" - come non

aveva mai fatto nei periodi precedenti, di "vero" m.p.a.... Ma sono cose che

cercherò di dire più chiaramente nel mio prossimo articolo!" Xepel: "Parlando del testo di Liverani, confondi di nuovo divisione del

lavoro e commercio privato. Le città palaziali hanno da subito necessità di

ottenere ciò che non hanno (per i Sumeri, ad es., legname e metalli) e usano il

surplus agricolo per procurarselo. Questo è commercio ma non privato, bensì

statale, e c'è un enorme divisione del lavoro." Adriano: "Appunto, parlando di Liverani volevo comprovare la mia tesi: le

città pianificano una produzione intensiva, ai fini del commercio, per avere in

cambio delle merci carenti nei loro territori! Ma ciò facendo si mettono sulla

strada di una produzione per il mercato e non per il semplice consumo interno!

In Egitto invece, la produzione è finalizzata al consumo, e le eccedenze sono

usate: per i periodi "di grama", per le costruzioni pubbliche e le opere

statali, ed in ultimo anche per lo scambio con altri stati (ex: grano per

legna...), ma la produzione è orientata più che altro al consumo nei propri

confini, e non allo scambio con altri stati! Quando uno stato produce apposta

per il mercato, si comporta - molto alla lontana…… - come il singolo

imprenditore che produce, ad esempio, il maggior numero di scarpe possibile per

rivenderle e avere in cambio cibo, vestiti, gioielli, ecc... in gran quantità:

ovvero per accumulare ricchezza privata da reinvestire magari in attività

economiche e di mercato. Certo però tutto questo avviene su un piano "di stato"

e non (!!!) privatistico! Spero di avere chiarito così il mio punto di vista -

peraltro discutibile, e forse sbagliato..." Xepel: "Infine, veniamo al problema della decadenza del mpa. Come decade?

Per 2000 anni esso è ciclicamente crollato sotto il peso delle invasioni di

tribù nomadiche gentilizie (pensa per tutte, alla calata dei dori). Alla fine,

il mpa da luogo nei suo interstizi ad altro, al commercio privato (pensa ai

fenici) ecc. Da qui una prolungata crisi da cui il mediterraneo esce con le

società schiavili." Adriano: "Sono d'accordo con ciò che hai scritto qui, ma vorrei precisare

- come avevo fatto nel mio ultimo articoletto - che allora sono due i modi di

uscita dal m.p.a.: A) esogeno: invasioni e spartizione delle terre da parte dei

vincitori (prime forme di appropriazione collettiva dei beni) b) endogeno:

elisione graduale della centralità economica e politica dello stato, a causa

degli sviluppi interni al m.p.a., ossia lo stato non è più in grado a un certo

punto di "tenere sotto chiave" le attività economiche che si svolgono al suo

interno... e nascono poteri autonomi e un attenuamento della centralità dei

poteri centrali, ovvero vi è la nascita di poteri privatistici. Il punto a) è ciò che avviene in occidente (pensa ai Dori che invadono i

Micenei e scardinano le loro società...), Il punto b) ciò che avviene in

oriente, dove tutto sommato le antiche strutture del m.p.a. - pur attenuate da

sviluppi privatistici - rimangono "eternamente" in vigore. Vi sono poi

situazioni intermedie: ex. i popoli mercantili (=Fenici) in cui il commercio,

prima interamente di stato, diviene presto anche o soprattutto privatistico (i

fenici sviluppano difatti presto una potente aristocrazia terriera e - al tempo

stesso - commerciale!) XEPEL Ciao Adriano, siamo dunque d'accordo che il commercio a lunga distanza c'era e ha giocato

un ruolo chiave nello sviluppo del mpa. Quanto alla redistribuzione dal centro alla periferia ho i miei dubbi. Il

netto è chiaro: il surplus è accentrato dal palazzo e viene redistribuito

innanzitutto alla casta dominante. Certo, l'imposizione di lavoro coatto aumenta

la produttività (permettendo costruzioni necessarie come canali, mura, ecc.), ma

questa non è redistribuzione. La realtà è che i contadini dei villaggi cedettero

sempre e ripresero poco. Questo lo confermi tu poco dopo sostenendo, giustamente, che i villaggi erano

autosufficienti. Non sono invece d'accordo che lo scambio del surplus da parte delle città

conduca a una "produzione per il mercato". Città come Uruk hanno scambiato

surplus per duemila anni senza creare nemmeno un briciolo di mercato. Il punto è

che non bisogna confondere scambio e mercato. Questa identificazione è parte del

feticismo delle merci che ci avvolge come creature del capitalismo, ma non

c'entra nulla con la storia. Sulla fine degli stati a mpa sono d'accordo e aggiungerò che gli autori che

contrappongono cause "esterne" ed "interne" alla fine di questi stati (come

avviene ad esempio per gli esperti di storia minoica) sono davvero unilaterali.

Alla fine la crisi ha sempre e solo una causa: il mancato o basso sviluppo delle

forze produttive. In fondo se i Dori possono distruggere gli eserciti micenei,

ciò dipende dal fatto che questi sono fermi da secoli alle armi da bronzo ecc.

Quando una causa esterna sollecita una società, mette in moto i meccanismi

propri di questa. Ad esempio se un terremoto distrugge un po' di Creta, questo

per i sudditi minoici significa che il re è caduto in disgrazia presso gli dei,

ed essi possono quindi prendere in considerazione l'idea di ribellarsi, ecc. Conosco l'opera di Weber che considero molto variegata. Alcune parti le trovo

di indubbio valore, altre decisamente superficiali. Quello che dice Weber delle

caste e del loro legame col pensiero razionalizzante è decisamente interessante. Un saluto