ARTE ANTICA MODERNA CONTEMPORANEA

LA GIOCONDA DI LEONARDO DA VINCI (1452-1510)

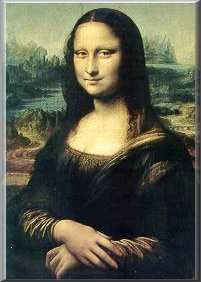

| Quadro dipinto ad olio su legno di

pioppo. Misura cm. 77 x cm. 53. Appartiene alle

collezioni del Museo del Louvre di Parigi. In Italia si preferisce chiamarlo "La Gioconda", come lo nominò per primo, nel 1625, Cassiano del Pozzo. All'estero si conosce meglio col nome di "Monna Lisa", come lo intitolò Giorgio Vasari, nel 1550. Leonardo cominciò a dipingerlo nel 1503 a Firenze, vi lavorò fino al 1506, con interruzioni, secondo la sua abitudine, e non lo terminò mai, secondo la sua opinione. |

|

| Rappresenta forse la signora Lisa Gherardini,

moglie del commerciante fiorentino Francesco del

Giocondo, o forse è una misteriosa signora fiorentina,

il cui ritratto gli fu incaricato da Giuliano de' Medici,

fratello di Lorenzo il Magnifico. O si tratta di una sconosciuta signora napoletana? Molto probabilmente non lo sapremo mai. |

|

Vasari scrisse che "La

Gioconda" era bellissima e che Leonardo dipingendola

aveva contattato musici, cantanti e buffoni, affinché la

divertissero e la facessero sorridere, per far scomparire

così la malinconia che generalmente appare nei ritratti

tradizionali. Col passar del tempo la Gioconda si convertì nel ritratto tipico per eccellenza e, per uno di quei misteriosi capricci del destino, nel quadro più famoso del mondo. |

| Infatti esistono 62 copie antiche della Gioconda

(incluso alcune che la rappresentano nuda), delle quali

le più conosciute si trovano nei musei di Roma,

Madrid,Londra, Innsbruck, Monaco, Baltimora, Tours,

Bourg-en-Bresse, e in collezioni private soprattutto

inglesi. (Una copia si attribuisce a Bernardo Luini,

un'altra al Salaino, altre si basano su cartoni di Joos

van Cleeve, un'altra copia è d'uno spagnolo anonimo del

1500). |

| Il quadro rappresenta una signora

rinascimentale. Il suo viso appare quasi frontalmente, il corpo di tre quarti da un'impressione di movimento giratorio, una delle sua braccia riposa su uno dei braccioli della poltrona dove è seduta e la sua mano destra si posa delicatamente sull'altra. Contrariamente ai ritratti femminili dell'epoca la donna non porta gioielli, né altri ornamenti. D'accordo con la moda rinascimentale ha depilate le sopracciglia e parte dei capelli appena sopra la fronte, il petto stretto da un busto e il velo, che le avvolge i capelli, si distingue chiaramente per linea nera che ha sulla fronte. |

|

|

Un sorriso, sul quale tanto s'è scritto e discusso, sfiora le sue labbra. Sorriso che sembra venire da una luce interiore, dato che non si nota contrazione alcuna dei muscoli facciali. Sorriso enigmatico, misterioso, ma che potrebbe anche essere triste e tenero, compassionevole e dolce o, forse, ironico. |

Leonardo usò tecniche pittoriche diverse e strane miscele di agglutinanti, dato che le mani della donna si sono conservate ottimamente, mentre il viso appare screpolato. La luce che illumina il viso, il petto, le braccia e le mani viene dall'alto, alla sinistra di chi l'osserva, mentre la parte inferiore del quadro resta in ombra.

| Un'altra fonte d'illuminazione

proviene dall'orizzonte, illumina il paesaggio e risalta

il contorno della sua capigliatura. La bellezza della

Gioconda non va ricercata nei suoi lineamenti facciali,

ma nell'armonia degli elementi pittorici,

nell'originalità meravigliosa dell'insieme e di ogni

singolo particolare, nella saggia distribuzione dei

colori ed anche nel perfetto accordo sorriso-paesaggio,

che emana una sensazione misteriosa e irreale, come una

sfida all'intelligenza e allo spirito di chi l'osserva. |

|

| In secondo piano appare un paesaggio alpino dirupato, o meglio, sembrano due paesaggi diversi, separati dal ritratto della Gioconda, dato che i loro livelli non corrispondono con la linea dell'orizzonte. In tutti e due si possono scorgere picchi e rocce scoscese, fiumi sinuosi, vegetazione rada, laghi e un ponte. |

|

La composizione è studiata scrupolosamente seguendo regole e concetti geometrici, collocati armoniosamente. La figura della Gioconda corrisponde a un cono tronco, mentre le linee verticali dei picchi e delle rocce e del ritratto stesso si equilibrano con quelle orizzontali delle sue mani e braccia, della balaustrata della terrazza e del bracciolo visibile della poltrona, uniti dalle sinuosità dei fiumi, dalle pieghe del vestito e dalla stessa ondulazione del corpo. Leonardo faceva sempre numerosi bozzetti prima di cominciare i suoi quadri. Malgrado ciò, tutto quello che fu realmente studiato meticolosamente appare come una visione spontanea e naturale. Il paesaggio, per esempio, è irreale e scaturisce dall'immaginazione del pittore col suo inconfondibile stile. |

Infatti, come tutti i grandi artisti, Leonardo non imita la natura, ma la ricrea organizzando gli elementi naturali d'accordo con la sua interpretazione personale, il suo senso estetico ed espressivo, infondendole un accento poetico.

| Il paesaggio e la stessa Gioconda sono

reinterpretati secondo concetti rinascimentali. Infatti

tutto sembra reale e irreale, conosciuto e misterioso.

Doppio mistero donna-natura. Identità misteriosa della

donna, paesaggio misterioso, che oscilla tra il reale e

l'irreale. Due aspetti dello stesso appassionate mistero

che invita a investigarlo, interpretarlo, svelarlo. A questo punto sembrano udirsi le parole di

Leonardo bambino, quando un giorno giunse sulla soglia

d'una grotta oscura: "pervenni all'entrata d'una

gran caverna, dinanzi alla quale restai alquanto

stupefatto e ignorante di tal cosa... E stato alquanto,

subito salse in me due cose: paura e desiderio: paura per

la minacciante e oscura spilonca, desiderio per vedere se

là entro fusse alcuna miracolosa cosa".

L'ombra e la luce, che secondo il "Trattato della Pittura" di Leonardo, sono le prime delle otto parti che formano quest'arte, proporzionano vitalità e dimensione alla figura della Gioconda. Attenuando il chiaroscuro, grazie a una saggia graduazione, il pittore utilizza lo sfumato. Le ombre sono colorate, come le dipinsero gli impressionisti tre secoli più tardi. |

|

Nello stesso Trattato si legge che l'azzurro che si vede nell'atmosfera non è un colore intrinseco, ma è prodotto dal vapore caldo che evapora in atomi minuscoli e sensibili.

D'accordo con ciò notiamo che Leonardo dipinse il paesaggio con toni azzurrognoli ed evanescenti, mentre più ci avviciniamo alla terrazza tanto più questi toni si tramutano in rosati e definiti. La stessa atmosfera è più densa quando avvolge il paesaggio, ma diventa più chiara e trasparente elevandosi dal suolo.

La mente di Leonardo, così sistematica, lo spinge verso l'investigazione, la sperimentazione, ad un empirismo meticoloso, ma la sua sensibilità e la sua indole artistica riuscirono ad umanizzare la scienza trasformandola in poesia.

Traduzione dallo Spagnolo in Italiano del prof. Giancarlo Von Nacher , autore del libro "Las Artes" (Le arti).