MARIO BOCCHINI

|

RECENSIONI

Poesia e solitudine nella Pittura di Mario Bocchini

Nel contesto della sempre più vasta ed integrata operazione della cultura moderna, la posizione del pittore Mario Bocchini, per quanto riguarda le arti figurative, viene a ricondurre l'accento sulla poetica di un realismo di tipo magico, il quale peraltro non ha che pochi addentellati con la proposta bontempelliana di elusione del novecentismo; e non tanto perché le condizioni di svolgimento si traspongono da una situazione di prospettiva, qual era quella del primo novecento, ad una condizione oggettiva di constatazione, qual è l'attuale, nei confronti della realtà, quanto invece soprattutto perché la disponibilità di Bocchini non è quella di tener conto di una storicità degli eventi, ma piuttosto di condurre un suo discorso di contestazione, pur se di impostazione apparentemente lirica.

Non pertanto però la contestazione della realtà è meno viva; soltanto non è declamata, ma implicita nelle immagini stesse. Del resto non è un mistero l'intenzionalità critica di Bocchini sulla realtà; solo che in sede di costituzione dell'immagine egli riesce ad occultare tale intenzionalità nel contesto dell'immagine stessa, a conferire poeticità al contenuto, scansando ogni possibile equivoco di tipo programmatico, di dichiarazione.

Evidentemente queste proposte di Mario Bocchini prescindono dalle precettistiche, almeno nell'istanza ultima dell'espressività, sia linguisticamente che strutturalmente, mentre invece hanno una loro piena giustificazione poetica di tipo spontaneo, istintivo.

La stessa magicità infatti si pone in termini di lirismo, seppur di angoscia, piuttosto che apertamente drammatica, e non per rifiuto della realtà, ma per una premente ricerca di quella vasta area di mistero che la realtà continuamente sottrae alle cognizioni dell'uomo.

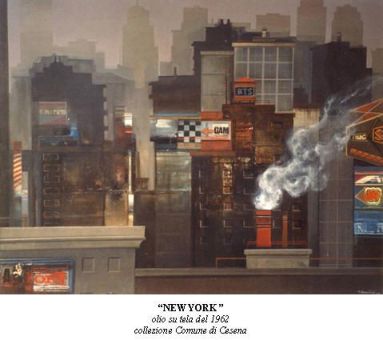

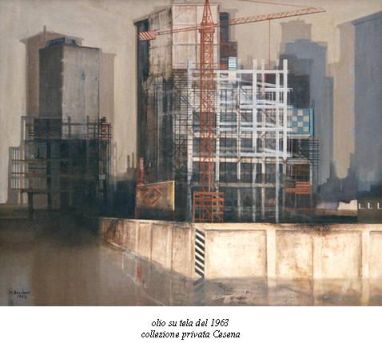

La tematica di Bocchini è prevalentemente imperniata sulla misteriosa e complessa vita degli alveari umani, di cemento e metallo, entro i quali l’uomo conduce la parte più intima della sua esistenza, forse anche la più sincera; alveari che sembrano appartenere ad un mondo, per quanto incombente, altrettanto sconosciuto, misterioso, appunto, estraneo all'uomo, pur se da questi costruito: un mondo da scoprire, anche in quegli aspetti che, per essere più consueti, possono apparire i più ovvii.

Le nebbie che sommergono, velano, occultano nella zona di mistero le immagini di Bocchini, non portano sentori, vicini o lontani, di cose o di umori viventi: si pongono come trasparente velario di una scena nella quale la recitazione della- commedia umana, sceverata peraltro dalla sua aperta drammaticità, acquista il disarmante anonimato che determina l'individualismo, più accanito e caparbio, e lo giustifica anche come difesa dell'uomo: l'ultimo baluardo, forse, della sua resistenza alla corrosione, all'usura che l’esistenza comporta, nei suoi conflitti, non soltanto intimi all’uomo, ma soprattutto relazionali.

Il discorso poetico di Bocchini, portato nel tempo, che è la sua storia, su vari soggetti, opera in una zona che è anche di sensibilità, almeno quanto di giudizio critico sul mondo.

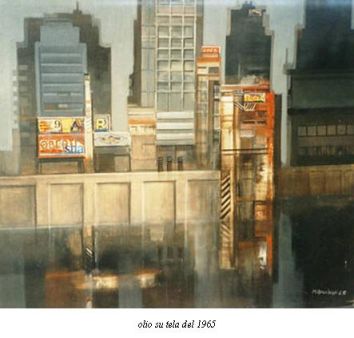

Sono recenti gli interessi per i brumosi porti che troncano repentinamente sull'acqua la vasta area dell'immane metropoli trincerata nelle retrovie dei “silos“; e di poco precedenti sono quelli per il cuore delle grandi metropoli, colte in immagini forse persino volutamente angosciose. La caligine, la nebbia cristallizzata dai “neon“, sono infatti tra i segni di più dichiarata intenzionalità, ma anche i più comprensibili ed i più emblematici della civiltà moderna, nella comprensione dell'uomo, il quale, come sempre, ha bisogno di una convenzionalità di simboli, tramite i quali si esplicano espressivamente, ma si determinano anche, per dialettica tra realtà oggettiva e rappresentazione, gli stadi dell'angoscia, per poter meglio sensibilizzare e capire emotivamente.

Si tratta, per Bocchini, di tutt’altro che una localizzazione di assunti periferici alla vita del pittore: è la più vasta portata della realtà che ha vita nei suoi quadri; una realtà globale, che supera l'episodicità dei casi e delle circostanze: è un racconto folgorato in un’immagine complessa e totale, ma non generica, forse proprio per l'efficacia di una carica sentimentale che blocca al limite le possibilità di evadere dalla presa vitale della rappresentazione, anche se talvolta non si esime dall'emblema della solitudine dell'uomo; una solitudine occultata, mimetizzata dai ciclopi che sono l'orgoglio dell'edilizia e della tecnica moderna, dell'uomo stesso, in fondo, della cui potenza sono le testimonianze, ma del quale però non dichiarano una autosufficienza morale e, ciò che più conta ai fini immediati dell'egocentrismo umano, sentimentale.

Ed è su questa diserzione dell'appagamento sentimentale, mi pare, che la pittura di Bocchini incentra la sua tematica e conseguentemente la sua carica poetica. Essa induce a soffrire in definitiva, ulteriormente nell'emotività, una lucidissima solitudine (forse la condizione dominante della vita dell'uomo moderno); una solitudine proposta da Bocchini come un cristallo appannato, i cui alti silenzi superano, verso il cielo, le vette dei grattacieli (“alveari“, appunto, li definisce Bocchini) lunghi come denti dolenti, smangiati e corrosi, come la continua insoddisfazione dell'uomo.

Attualmente la pittura di Bocchini sembra rivolta più assiduamente alla ricerca di una essenzialità tutta atmosferica, in cui le cose e la natura si dispongono come esclusiva occasione di sentimenti chiusi nel cavo di una sofferente individualità. L’occasione può essersi spostata dal giudizio critico sulla realtà verso i momenti anche patetici della natura; ma se manca un esplicito giudizio, non v’è neppure compiacimento o atteggiamento di contemplazione: è sempre la solitudine dell'uomo il motivo dominante della poetica di Bocchini: forse proprio la solitudine del pittore, che può essere ricondotta ad ogni uomo.

Marcello Azzolini